畀 ヒ 田部

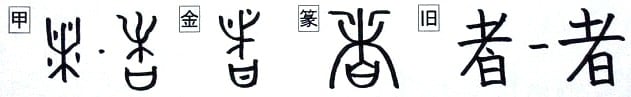

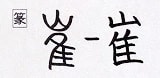

解字 金文は先に大きな矢じりのついた矢の形で、かぶら矢、また矢じりを表す。現代字は上部が田に、下部が丌からなる畀となった。あたえる・たまう意となるのは、儀式などの場で、矢じりをあたえることからと思われる。

意味 あたえる。たまう。「畀予ヒヨ」(あたえる。畀も予も、あたえる意)

イメージ

「あたえる」(畀)

「かぶら矢・矢じり」(痹)

「形声字」 (鼻・嚊・嬶)

音の変化 ヒ:畀・痹・嚊 ビ:鼻 かかあ:嬶

かぶら矢・矢じり

痹 ヒ 疒部

解字 「疒(やまい)+畀(矢じり)」の会意形声。畀はここでは毒矢の矢じり。痹は、毒矢に当たり身体の感覚がなくなること。現在は、同音の卑ヒを用いた痺が通用する。

意味 しびれる(痹れる)。(=痺れる)。「痲痹マヒ」(痲も痹も、しびれる意。=麻痺。痲痺)

形声字

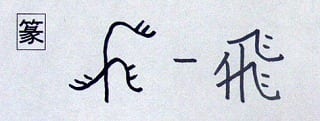

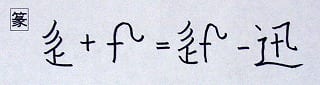

鼻 ビ・ヒ・はな 鼻部

解字 旧字は、「自(はな)+畀(ヒ)」の形声。自ジは、もともと鼻の象形で「はな」の意。「はな」の発音であるヒ(畀)をつけて鼻を表した。しかし、もともと鼻の意であった自の発音はジ・シである。これがなぜヒの発音になったのか。はっきりしないが、ヒの音は鼻息の音を表しているとされる。

新字体は、畀の丌⇒廾に変化した鼻。日本語の「はな」は、端(はな。先端)から来ている。漢字でも同じく先端の意から「はじめ」の意がある。

意味 (1)はな(鼻)。「鼻息はないき」「鼻孔ビコウ」(鼻のあな) (2)はじめ。「鼻祖ビソ」(始祖。元祖)

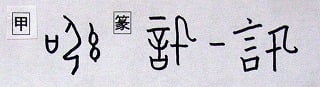

嚊 ヒ 口部

解字 「口(くち)+鼻の旧字」」の会意形声。口から鼻の息がでること。

意味 (1)はないき。(2)[国]かかあ。(=嬶)。

嬶 <国字> かかあ 女部

解字 「女(おんな)+鼻の旧字(=嚊の略体)」の会意。この字で鼻は、嚊ヒ(はないき)の略体。嬶かかあは、鼻息のあらい女の意で、妻をたわむれ親しんでよぶ呼称。

意味 かかあ(嬶)。かか。自分の妻をたわむれ親しんで呼ぶ呼称。「嬶天下かかあデンカ」(妻が夫より権力をもち、いばっていること。⇔亭主関白)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 金文は先に大きな矢じりのついた矢の形で、かぶら矢、また矢じりを表す。現代字は上部が田に、下部が丌からなる畀となった。あたえる・たまう意となるのは、儀式などの場で、矢じりをあたえることからと思われる。

意味 あたえる。たまう。「畀予ヒヨ」(あたえる。畀も予も、あたえる意)

イメージ

「あたえる」(畀)

「かぶら矢・矢じり」(痹)

「形声字」 (鼻・嚊・嬶)

音の変化 ヒ:畀・痹・嚊 ビ:鼻 かかあ:嬶

かぶら矢・矢じり

痹 ヒ 疒部

解字 「疒(やまい)+畀(矢じり)」の会意形声。畀はここでは毒矢の矢じり。痹は、毒矢に当たり身体の感覚がなくなること。現在は、同音の卑ヒを用いた痺が通用する。

意味 しびれる(痹れる)。(=痺れる)。「痲痹マヒ」(痲も痹も、しびれる意。=麻痺。痲痺)

形声字

鼻 ビ・ヒ・はな 鼻部

解字 旧字は、「自(はな)+畀(ヒ)」の形声。自ジは、もともと鼻の象形で「はな」の意。「はな」の発音であるヒ(畀)をつけて鼻を表した。しかし、もともと鼻の意であった自の発音はジ・シである。これがなぜヒの発音になったのか。はっきりしないが、ヒの音は鼻息の音を表しているとされる。

新字体は、畀の丌⇒廾に変化した鼻。日本語の「はな」は、端(はな。先端)から来ている。漢字でも同じく先端の意から「はじめ」の意がある。

意味 (1)はな(鼻)。「鼻息はないき」「鼻孔ビコウ」(鼻のあな) (2)はじめ。「鼻祖ビソ」(始祖。元祖)

嚊 ヒ 口部

解字 「口(くち)+鼻の旧字」」の会意形声。口から鼻の息がでること。

意味 (1)はないき。(2)[国]かかあ。(=嬶)。

嬶 <国字> かかあ 女部

解字 「女(おんな)+鼻の旧字(=嚊の略体)」の会意。この字で鼻は、嚊ヒ(はないき)の略体。嬶かかあは、鼻息のあらい女の意で、妻をたわむれ親しんでよぶ呼称。

意味 かかあ(嬶)。かか。自分の妻をたわむれ親しんで呼ぶ呼称。「嬶天下かかあデンカ」(妻が夫より権力をもち、いばっていること。⇔亭主関白)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

①

①  ②

②