懶ラン・嬾ランを追加しました。

頼[賴] ライ・たのむ・たのもしい・たよる 頁部おおがい

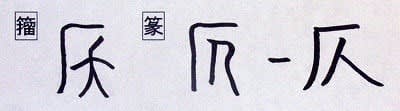

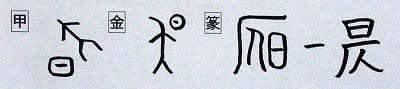

解字 篆文・旧字とも、「束+刀(刂)+貝」の形。「束+刀(刂)」は剌ラツ(勢いよくとびはねる)であり、賴ライはこれに貝(財貨)を加えて、財貨の勢いがよい、即ち「もうけ」の意となる。そこから、「たのもしい・たよりとなる」意味となり、また「たよる・たのむ」意も生じた。

新字体は、旧字・賴の右辺⇒頁ケツに変化した。したがって、部首は頁になる。「刀+貝」⇒「頁(あたま)」となるこの変化は、まったく意味のない変化であるばかりでなく、伝統ある「頁おおがい」という部首をけがす悪い変化である。画数も同じであり変える必要はなかった。

意味 (1)たのもしい(頼もしい)。たよりになる。「信頼シンライ」 (2)たのむ(頼む)。たよる(頼る)。「依頼イライ」「無頼ブライ」(頼るべきところがない)「頼母子講たのもしこう」(一定の掛け金を出し合って、くじや入札などで金を融通する互助仲間。無尽むじんとも) (3)姓のひとつ。「頼山陽らいさんよう」(江戸時代末の儒学者・歴史学者) (4)名乗り。「頼朝よりとも」「勝頼かつより」

イメージ

「勢いがよい」(頼・瀬・獺・籟)

意味(2)の「たよる」(懶・嬾)

「ライの音」(癩)

音の変化 ライ:頼・瀬・籟・癩 ラン:懶・嬾 ダツ:獺

勢いがよい

瀬 ライ・せ 氵部

解字 旧字は瀨で「氵(水)+賴(勢いよく)」の会意形声。水が勢いよく飛びはねる急流や浅瀬。新字体は瀬に変化。

意味 (1)せ(瀬)。はやせ。水が激しくくだけて流れる所。「早瀬はやせ」「急瀬キュウライ」「瀬戸せと」(幅の狭い海峡。潮の干満によって激しい潮流を生じる) (2)あさせ。川や海の浅い所。「浅瀬あさせ」 (3)立場。場所。機会。「立つ瀬がない」「逢瀬おうせ」

獺 ダツ・かわうそ 犭部

カワウソ

カワウソ

解字 「犭(けもの)+賴(=瀬。あさせ)」の会意形声。浅瀬にすむけもの。

意味 かわうそ(獺。川獺)。イタチ科の哺乳類。水辺に棲み魚などを捕食する。「獺祭ダッサイ」(カワウソが捕えた魚を祭りの供物のように岸にならべること。転じて、詩文を作るとき参考書をたくさん並べ、言葉を選び出して文章を修飾すること)

籟 ライ 竹部

解字 「竹(竹笛)+賴(勢いよく)」の会意形声。勢いよく音がでる竹の笛。

意味 (1)ふえ。穴が三つある笛の一種。「籟簫ライショウ」(ふえ。籟も簫もふえの意) (2)ひびき。こえ。音。「松籟ショウライ」(松に吹く風。また、その音)「風籟フウライ」(風の声。風の音)

たよる

懶 ラン・おこたる・ものうい・ものぐさい 忄部

解字 「忄(こころ)+賴(たよる)」 の会意形声。たよる心で、人にたよって自分は、おこたる・なまける意。発音はライ⇒ランに変化。

意味 (1)おこたる(懶る)。「懶惰ランダ」(おこたりなまける)「懶眠ランミン」(なまけてねむる。怠惰なねむり) (2)ものうい(懶い)。ものぐさい(懶い)。「懶婦ランプ」(無精な女性)

嬾 ラン・おこたる・ものうい 女部

解字 「女(おんな)+賴(たよる)」 の会意形声。人にたよって自分は何もしない女性。発音はライ⇒ランに変化。

意味 (1)おこたる(嬾る)。「嬾惰ランダ」(=懶惰) (2)ものうい(嬾い)。「嬾婦ランプ」(=懶婦)

ライの音

癩 ライ 疒部

解字 「疒(やまい)+賴(ライ)」の形声。ライという名の慢性の感染症。癩菌ライキンによって感染する。

意味 らいびょう(癩病)。現在は「ハンセン病」が正式病名。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

カワウソ

カワウソ