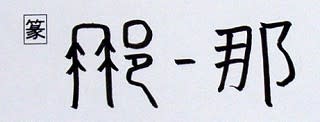

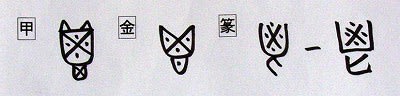

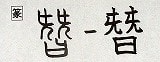

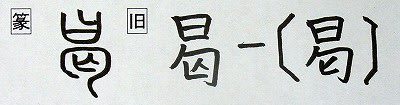

解字 篆文は、「手(て)+一(床面)+手(て)」の会意。両手を一(床面)につき神をおがむこと。また頭を深くさげて、おじぎをすること。一は右の手の下についた拜となり、新字体は手⇒扌に変化した拝になった。※金文も存在するが、字形のつながりが薄いので省略した。

意味 (1)おがむ(拝む)。おじぎをする。「伏し拝む」(両手を地面について拝む)「礼拝レイハイ」(礼をして拝する。神仏などを拝むこと)「拝殿ハイデン」(神社で本殿の前に設けられた礼拝をするための社殿) (2)つつしんで~する。「拝謁ハイエツ」(お目にかかる)「拝観ハイカン」 (3)自分の行為に冠して相手に敬意を示す語。「拝啓ハイケイ」「拝見ハイケン」「拝読ハイドク」

イメージ

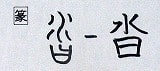

「深くおじぎをする」(拝・湃)

音の変化 ハイ:拝・湃

深くおじぎをする

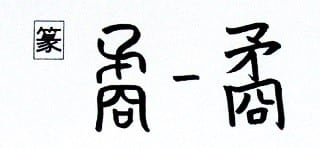

湃 ハイ 氵部

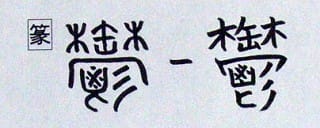

解字 「氵(みず)+拜(深くおじぎをする)」の会意形声。何回も両手をついて、おじぎをするように波が上から下に落ちてさかまくこと。

意味 水の勢いの盛んなさまをいう。「澎湃ホウハイ」(水のみなぎり、さかんなさまから、転じて物事が盛んな勢いで起こるさま)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。