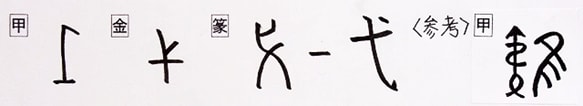

解字 甲骨文字は、〇形の星がひかるかたち。落合淳思著[甲骨文字辞典]によると、「冏[囧]ケイは、かつては窓枠とする説が有力視されていたが、青銅器などの分析から陰光(星の光)として用いられていることが判明した。内向きの曲線によって陰光を表示したのであろう」としており、意味は夜間(星の出ている夜)及び地名。金文もほぼ同じ形を継承している。篆文は囧の形になったが、現在は省略形の冏になり、囧は異体字。意味は、星の光(陰光)が、かがやく意。転じて、あきらかの意となる。炯[烱]の原字。

意味 あきらか(冏か)。(星が)光りかがやく。「冏冏ケイケイ」(光り輝くさま。=炯炯)

イメージ

「星のひかり」(冏・炯・絅)

星の光は遠くから届くので「とおい」(迥)

音の変化 ケイ:冏・炯・絅・迥

星のひかり

炯[烱] ケイ 火部

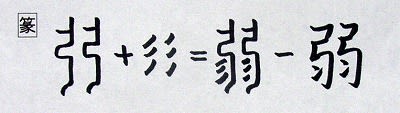

解字 「火(火の光)+冋(=冏。星の光)」の会意形声。冏ケイ(星が光りかがやく)の意を、火(火の光)をつけて強調した字。烱ケイは異体字。

意味 (1)あきらか(炯か)。光り輝いて遠くから見えるさま。物事のはっきりしているさま。「炯眼ケイガン」(①きらきらと目がひかる。②洞察力がすぐれること。=慧眼)「炯然ケイゼン」(あきらかなさま)「炯耀ケイヨウ」(あかるくかがやく。栄光)「炯炯ケイケイ」(するどく光りかがやく)

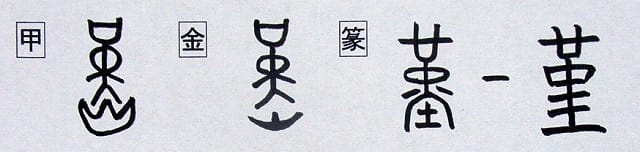

絅 ケイ 糸部

解字 「糸(ぬの)+冋(星の光)」の会意形声。冏は窓枠とする説が有力であったので、絅は星の輝きがみえる窓枠と解釈すると、この字の意味が出てくるように思う。すなわち、窓にとりつけた布の意で、光をとおす薄い絹から、うすぎぬの意。転じて、ひとえものの意となる。

意味 うすぎぬ。ひとえもの。「絅裳ケイショウ」(うすぎぬの裳)「衣錦尚絅イキンショウケイ」(錦(にしき)を衣(き)て、絅(うすぎぬ)を尚(くわ)う。華麗な錦を人に見せ付けないため上から一重ものを重ね着するという意。才能や徳を外にあらわに出さないこと)

とおい

迥 ケイ・はるか 之部

解字 「之(ゆく)+冏(=冏。とおい)」の会意形声。行くのに遠いこと。

意味 はるか(迥か)。とおい。「迥迥ケイケイ」(はるかなさま)「迥然ケイゼン」(はるかなさま)「迥遠ケイエン」(はるかにとおい)「迥望ケイボウ」(遠望)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

ひわ(鶸) 意味 (1)キジ科の家禽。ニワトリの一品種。唐丸。 (2)[国]ひわ(鶸)。アトリ科ヒワ属の野鳥。雄の胸部は萌葱(もえぎ)色=ひわ色をしている。

ひわ(鶸) 意味 (1)キジ科の家禽。ニワトリの一品種。唐丸。 (2)[国]ひわ(鶸)。アトリ科ヒワ属の野鳥。雄の胸部は萌葱(もえぎ)色=ひわ色をしている。