丹 タン・に・あか 丶部 dān

解字 甲骨文の下の字は人為的に掘った穴である井の中に点を加えた形。点は顔料を意味し、井から顔料を発掘する形。上の字は井の両横が突き出ない形で、これが篆文まで続いた。隷書(漢代)から、形が変わり現在の丹になった。井の中の点は顔料の丹(に)。丹は硫黄と水銀が化合した赤土で、水銀・赤色顔料の原料となる。朱砂の状態で出土し、井戸状に掘り下げて採取した。古代の中国では採取した丹を練って不老不死の薬としたので練り薬の意となる。また、不老不死の薬である丹を服用する代わりに、人の内側の気を高めて丹とする考え方が現れ、そこから人の気やまごころの意となった。

意味 (1)あか(丹)。に(丹)。赤い色。「丹朱タンシュ」(あかいこと)「丹頂鶴タンチョウづる」(頭が赤い鶴)「丹塗(にぬ)り」(あかい色で塗る) (2)よく練った薬。「丹薬タンヤク」(不老の練り薬)「仙丹センタン」(不老不死の薬。仙人になれる薬)「仁丹ジンタン」(桂皮や木香、生姜など16種類の生薬を配合して丸め、銀箔でコーティングした口中清涼剤。当初(明治38年発売)は表面をベンガラでコーティングしていたため赤く大きな粒だった。「博物館明治村・仁丹」より) (3)集中する気持ち。まごころ。「丹誠タンセイ」「丹念タンネン」「丹精タンセイ」

イメージ

「あかい」(丹・旃)

「形声字」(栴)

音の変化 タン:丹 セン:旃・栴

あかい

旃 セン・はた 方部 zhān

解字 「旗(はた)の略体+丹(あかい)」の会意形声。赤い色の旗をいう。また、氈セン(毛織物)に通じ、毛おりものの意でも使われる。

意味 (1)はた(旃)。無地の赤い旗。「旃旌センセイ」(はた。旃も旌も、はたの意) (2)毛おりもの。「旃毛センモウ」(毛織の衣服の毛)

形声字

栴 セン 木部 zhān

解字 「木(き)+旃の略体(セン)」の会意形声。センという名の木。

意味 栴檀センダンに用いられる字。栴檀とは、(1)インド原産のビャクダン科の半寄生する熱帯性常緑樹。芳香が特徴で香木として利用される。梵語でcandana(チャンダナ)と呼ばれ、中国で栴檀那の字が当てられた。栴檀は、それを短くしたもの。「栴檀センダンは双葉より芳(かんば)し」(栴檀は芽を出した双葉の頃から香気があるように、大成する人は子供の頃からその片鱗をみせる)

栴檀那(栴檀)・ビャクダンの花(「山科植物資料館の植物紹介」より)

(2)[国]センダン科の落葉高木。果実・樹皮は漢方薬として、材は建築・器具用材として使われる。古名は、おうち。

① ②

②

①センダン・栴檀(おうち)の実。②その幹。(筆者撮影2024.11.20)

<紫色は常用漢字> ボ・ボウ・おす・お 牛部

解字 甲骨文の第一字は「牛+⊥(オスの性器)」で、牡牛(おうし)の意。第二字は羊、第三字は鹿にそれぞれ⊥(オスの性器)が付き、いずれも羊と鹿のオスを表す。金文から⊥⇒土に変化し牛のオスだけが残った。牛のオスで獣のオスを表している。

意味 (1)おす(牡)。動物のおす。対義語は「牝ヒン」。「牡牛おうし」「牝牡ヒンボ」(動物のめすとおす) (2)ボの音。「牡丹ボタン」(中国原産の大きく美しい花が咲く木)「牡蠣ボレイ・かき」

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

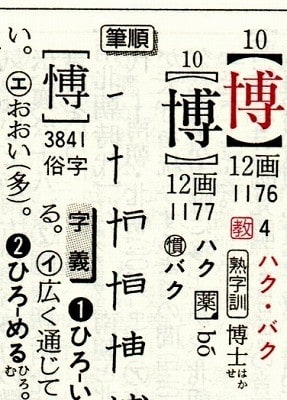

「博」を書くとき、右上に点を打つのか打たないのか迷う人は多いのではなかろうか。なぜなら、博の右は「専」とほぼ同じで、違いは点があるかないかだけだ。おそらく日本人の誰もが一度は迷ったことがあるに違いない。同じように迷う字に、縛バクがあり、また上に冠がつくが、薄ハク・簿ボも同様である。

新字体がもたらした混乱

この迷いは第二次大戦以前の日本にはなかった。旧字を使っていたからである。旧字では、

博⇒「十+尃」

縛⇒「糸+尃」

薄⇒「艹+氵+尃」

簿⇒「竹+氵+尃」と書いた。

しかし、ネットで旧字が出ないので、以下に漢字字典の「博」のページを掲載させていただく。

字典には[博]の左隣りに旧字が載っている。[新漢語林]

字典には[博]の左隣りに旧字が載っている。[新漢語林]これらの旧字の右辺は「甫+寸」の尃フという字なのである。戦後この字が常用漢字(当時の名称は当用漢字)で使われるとき専に点のついたかたちに変化したのである(つまり、用の部分を田に変えた)。その証拠に、常用漢字でない搏ハク(うつ:脈搏ミャクハクの搏)の右辺は「甫+寸」になっている。

一方、専センは旧字で、專センと書いていた。專は「叀セン(紡錘車)+寸(て)」で、紡錘車を手でくるくる回しながら糸をつむぐとき、糸がつねに紡錘車の先でコントロールされることから、もっぱら(専ら)の意になったとされる。

[専]の左隣りに旧字が載っている。[新漢語林]

[専]の左隣りに旧字が載っている。[新漢語林]つまり、新字体の博と専は、博が「旧字の尃フ⇒専に点が付くかたち」に、専は「旧字の專セン⇒専」に変化したわけだ。

どうやって書き分けるか

以上の基本をふまえて、博ハク・薄ハク・簿ボと、専センを書くときの注意事項を考えてみよう。「今でしょ」で知られる予備校教師の林修先生は、テレビのクイズ番組で「専という字が、単独で出るのは専しかない。だから単独で書くときは専で、他の字と組み合わさる場合は、専に点をつける」と教えている。確かに常用漢字でみると、尃フの音符字は、博ハク・薄ハク・簿ボであり、これらの字は専が単独でないから点をつければよい(敷フ・しくは尃フの音符字であるが、早い段階で寸が方に代わった字)。

一方、専[專セン]の音符字は、新字体で、団ダン[團]・転テン[轉]・伝デン[傳]とすっかり形が変わっているので、専のかたちが残っているのは専しかない。したがって、林先生の覚え方はこの範囲では正解である。

「恵ケイ・めぐみ」や「穂スイ・ほ」には何故点がつかない?

しかし、皆さんは「恵ケイ・めぐみ」や「穂スイ・ほ」を書くとき右上に点をつけるかどうか迷ったことはないだろうか。林先生の覚え方は、この場合役にたたない。恵ケイに何故点がつかないのかというと、恵ケイの旧字は「叀セン(紡錘車)+心」の会意字「惠ケイ」で、この新字体が恵なのである。したがって叀センには点がないので、恵にも点がない。そして恵を音符とする穂スイにも点がないのである。

博・専・恵をまとめて理解するには

では博や専を含め、専に類する字を書くとき、点の有る無しをどのように判断したらいいのだろうか。キーポイントは発音である。以下に私のブログ(約4000字)に収録している博・専・恵などを構成する音符の発音をあげてみよう。

音符「甫ホ」 ホ:甫・圃・補・哺・捕・浦・蒲・匍・葡・輔・舗

音符「尃フ」 フ:尃・溥・傅・敷・榑 ハク:博・薄・搏 バク:縛 ボ:簿

音符「専セン」 セン:専・塼・甎 ジュン:蓴 タン:磚 ダン:団[團] テン:転[轉]・囀 デン:伝[傳]

音符「恵ケイ」 ケイ:恵 スイ:穂

こうしてみると、点のあるのは甫の系統(音符「甫ホ」と「尃フ」)の字である。甫の系統字の発音はハ行(ハク・バク・フ・ホ・ボ)に限られている。一方、点のない叀センの系列字(音符「専セン」と「恵ケイ」)は会意字を多くつくるため多様で、サ行・タ行を中心にカ行も含まれる。しかし、幸いなことにハ行と重なることはない。

以上の発音分布から次の覚え方が引き出される。

(1) 専センを書くとき「センなし」と覚え、専の点はナシである。

(2) 専を含み発音がハ行の字は(尃フの系列であり)点をつける。

常用漢字にかぎると「ハク・バク・ボあり」とおぼえる。

(3) 専の上部(叀セン)を含み、発音がハ行以外の字は、(叀センの系列字であり)点をつけない。

もちろん、(1)と(2)は林先生の覚え方でも差支えない。(3)は発音にこだわらなくても恵が紡錘車である叀センを含む字であることを理解すれば、おのずから点をつけなくなるだろう。

結局、博と専の点のあるなしの問題は、広くみると点のある甫ホの系列字と、点のない叀センの系列字の違いだったのである。

お知らせ

本ブログ掲載の漢字を選りすぐった「音符順 精選漢字学習字典」販売中!

七夕も近いので、今日は中国の七夕伝説をひとつ紹介させていただく。私は2008年から2010年にかけて中国の上海師範大学で日本語を教えた。民俗学に興味のあった私は、中国で『中国風俗伝説故事』(1992年・陝西人民出版社)という本を入手した。その本に載っていたのが本日紹介する「七夕乞巧」である。

乞巧キッコウというのは「巧みを乞う」という意味で、技術が巧みになるよう願うこと。七夕乞巧とは、7月7日にはた織りや裁縫の技術が上達するようにねがうこと。すなわち、織姫と彦星に願い事をする七夕の行事をいう。この本の内容は日本では紹介されていないタイプの話であり、内容も非常におもしろいので日本語に翻訳してみることにした。完成してから、日本語の主任教授であった王軍彦先生に見ていただくと、何カ所も訂正していただいた。そのおかげで、自分でもかなり良い翻訳になったと思っている。日本へ帰ってから、あるサイトにこっそり載せていたが、そのサイトは私がプロバイダを変えたため消滅した。今回、その再録である。(石沢誠司)

七夕乞巧

むかし昔のおはなしです。ある貧しい家に二人の兄弟がいました。兄はすでに結婚してお嫁さんがいました。弟は聡明でよく働く正直でおとなしい子どもでした。この弟は伏牛山に一頭の黄牛が寝ていると聞き、その牛を連れ帰って田畑を耕すのに使おうと思い、ある日、伏牛山に入って行きました。九十九の峠を越えて山道を登り、九十九の谷川を渡って行くと、大きな平らな岩の上に牛が臥せていました。牛は痩せこけて骨が浮き出ています。彼は牛の前に跪き両手を地について大きなお辞儀をし、「牛おじさん」と呼びかけ、自分と一緒に行くように牛を誘いました。

老いた黄牛は力なく目を開けましたが、何も言わずにまた眼を閉じました。彼は老牛が元気なく精彩を欠いているのを見て、この牛はお腹がすいているのだと感じました。そしてすぐに草を摘んで牛に与えました。このようにずっと3日間、牛に草を食べさせると、牛はお腹がいっぱいになり、ようやくゆっくりと頭を上げて、彼に話しました。

「子どもさん、わしはもともと天に住んでいたんじゃ。盤古(中国神話で天地開闢の祖と言われる人)が天地を開いたとき、この地上には五穀がなかったので、わしはこっそり天の倉から五穀の種を盗み、地上に撒いたのじゃ。天帝に怒られ、天の庭から蹴り落とされたので、わしは天から落ちて足を打ち、動くことができない。わしの傷は百花の露で百日間洗ってもらってはじめて治るんだが…… 」

子どもはそれを聞くと、すぐに老牛と一緒にいることにし、毎日朝早く起きて百花を摘みに行き、花の露を老牛に付けて傷を洗ってあげました。まるまる百日間、老牛は彼の心からの世話により奇跡的に回復しました。そして彼に連れられて一緒にその家へ帰りました。

子どもは老牛をたいへん大事にしました。昼間は牛をつれて放し飼いに行き、夜は牛のそばで寝ました。人々は彼を牛郎と呼びました。老牛もまた牛郎を大変親切に扱いました。牛郎の兄嫁が家でこっそり食事をするたびに、老牛はいつも牛郎を呼んで、家に戻って食事をするよう言いました。

時間の経つのは早いものです。牛郎はだんだんと大きくなりました。兄嫁はすぐに牛郎を分家させようとしました。牛郎の兄は、血を分けた弟に対する愛情も深かったのですが、狡賢く意地悪な兄嫁は理不尽にも何も牛郎に分け与えようとしませんでした。牛郎もまた彼らと相争うことはせず、ただ壊れかけた車と、ぼろの皮箱をもらい、老牛をひいて村のはずれに行き、草葺きの小屋を作って住みました。

ある日、老牛は口の中から茶豆を吐き出して、牛郎にうなずきました。牛郎はその動作で牛の気持ちを理解し、茶豆を家の前に播くと、二日目には土から芽が出てきて、三日目には芽がのびてきたので、牛郎は棚を作りました。幾日もしないうちに棚は茶豆のつるでいっぱいになりました。

老牛は言いました。「夜になったら茶豆の棚の下にそっと忍びこんでいると、天上の娘たちが見えるよ。天の娘たちも君を見ることができる。もしも誰か七日の間、いつも君をぬすみ見るものがいれば、それは君の妻になりたがるものだ。わしは車に君を乗せて引いて天に昇り、彼女をこの人間界に連れ帰り、君と結婚させよう」

夜になり、牛郎は茶豆の棚の下にもぐり込んで天を見上げました。すると一群の天女たちがちょうど天の池で入浴しているのが目に入りました。牛郎が棚を出ようとしたとき、一人の天女が下を見て彼をちょっと盗み見しました。

二日目の夜、その天女が一人で池のほとりに来たのが見えました。彼女は大胆に彼を見ました。

三日目の夜、牛郎を見て微笑みました。

四日目の夜、牛郎に向かってうなずきました。

五日目の夜、一籃(かご)の蚕を持ってきました。

六日目の夜、そっと一台のはたおり機を持ってきました。

七日目の夜、機織りの杼を持ち、牛郎に向かって手まねきしました。

牛郎と織女は、一人は地上で一人は天で、七日間の夜、目と目を交わしたのです。牛郎は織女が下りてくることを望みました。織女は牛郎が早く嫁取りにきてほしいと思いました。

7月7日のその日、天から一羽のカササギが飛んで来て老牛の頭の上にとまり、チッチッチと鳴いて「織女が私を遣わしました。あなたに早く嫁取りに来てほしいと言っています。早く嫁取りに、早く嫁取りに」。

老牛は牛郎に向ってうなずきました。牛郎は車を牛につなぐと乗りこみました。老牛は四本の蹄を動かして空へ勢いよく昇って行きました。まもなく天の池に着きました。牛郎は車をおり、織女と二人で力を合わせはたおり機を車の上に載せました。織女は蚕の入った籃(かご)を腕に下げると車に乗りました。牛郎もまた車に飛び乗り織女と一緒に座りました。老牛は雲や霧のなかを四つの蹄を動かして舞い飛び、走り降り、あっという間に家に着きました。

村人や隣人親戚たちは牛郎が所帯を持ったことを知り、皆お祝いに来ました。織女は持ってきた天の蚕を姉妹たちに分け与え、皆に養蚕を教え、マユから糸を繰ることを教え、絹織物の織り方を教えました。

三年目の7月7日、織女は一度に一男一女を生みました。まるまるとして可愛い赤ちゃんで、大変人を楽しませました。牛郎は田畑を耕し、織女は布を織り、この小さな家族は健やかで楽しい睦ましい日々を過ごしていました。娘たちや少年たちは大変羨ましがって、二人がどのように知り合ったのか聞きました。牛郎は茶豆棚を指差してそのいきさつを子細に話しました。

茶豆が熟する時期になると、娘たちや少年たちは争ってそれを摘み、自分の家の庭に播きました。そして彼らもまた茶豆の棚の下にそっと忍びこんで、天を見上げました。少年たちは彼らをそっとぬすみ見する天女が出てくるのを望み、娘たちは彼女たちをそっとぬすみ見る天童が出てくることを望みました。若者たちは茶豆の棚の下に潜り込んでみな胸をときめかして甘美な夢に浸っているのでした。

また数年が過ぎました。ある日、牛郎がちょうど犂を曳いていると、晴れた空から一陣の雷鳴がとどろきました。老牛は立ち止ると、牛郎を見て涙を流しながら言いました。「わしは織女を天からさらってきて、天の規律を犯した。(裁判の結果を知らせる)天の太鼓(雷)が鳴った。わしは生きておれん。わしが死んだら、西王母はきっとあなた方夫婦を離ればなれにするだろう。よく覚えておきなさい。わしの皮を剥いで肉をたべなさい。そうすれば人間から仙人になれる。剥いだ皮で靴を作りなさい。それを履くと雲の上に飛ぶことができ天へ登れる」。そう言うと老牛は倒れて死にました。牛郎はひとしきり泣きましたが、老牛の話を思い出しその通りにしました。

7月7日のことです。牛郎が鋤で草取りをしているところへ、二人の子供たちが泣きながら走ってきました。彼らが言うには、知らないばばあ一人がやってきて、機織りをしていたお母さんを連れ去ったというのです。牛郎はすぐに鋤を投げ出し、子どもたちの手をとって空高く昇り追いかけました。

見る間に追いつこうとした時、西王母は頭に挿していた金のかんざしを抜いて足元をさっと擦って区切りました。すると渦を巻いて滔々と流れる一本の大きな河が現れました。牛郎は子供たちの手を引きながら川辺に立って泣きました。泣き声は天帝を驚かせました。天帝は二人の子供を見ると、なんとも可哀そうだと思って彼らの家族を毎年7月7日に一度だけ会えるようにさせてやりました。その時はカササギが橋を架けるようにしました。

牛郎一家が見えないので、人々はおかしいと思い、晩になって茶豆の棚にもぐり込んで天を仰ぎ見ました。すると一条の大河が滔々と流れており、織女が河のあちらで泣いており、牛郎が河のこちら側で子供の手を引きながら泣いているのが見えました。人々は事の次第を知り、涙を拭きながら茶豆の棚から出て天空を見上げました。そして幾多の星がきらめく天空に一条の広くて長い銀の帯が出現しているのを見つけ、これを天の川と呼びました。天の川の一辺には一つの星が増えており、もう一辺には三つの星が増えていました。すなわち織女星と牛郎星です。

のちに7月7日が来るたびに人々は牛郎と織女を思い起こし、一部の好奇心のある男女は、茶豆の棚の下にひそんで天を望み、牛郎と織女をぬすみ見ます。多くの婦女たちはまたこの日の晩、瓜と果物をお供えして織女星にむかって祈るのです。彼女たちの機織りや刺繍の腕前が上達するようにと。これが乞巧なのです。

※茶豆 『蘇州植薬誌』に「茶豆は扁豆の異名」とある。

乞巧キッコウというのは「巧みを乞う」という意味で、技術が巧みになるよう願うこと。七夕乞巧とは、7月7日にはた織りや裁縫の技術が上達するようにねがうこと。すなわち、織姫と彦星に願い事をする七夕の行事をいう。この本の内容は日本では紹介されていないタイプの話であり、内容も非常におもしろいので日本語に翻訳してみることにした。完成してから、日本語の主任教授であった王軍彦先生に見ていただくと、何カ所も訂正していただいた。そのおかげで、自分でもかなり良い翻訳になったと思っている。日本へ帰ってから、あるサイトにこっそり載せていたが、そのサイトは私がプロバイダを変えたため消滅した。今回、その再録である。(石沢誠司)

七夕乞巧

むかし昔のおはなしです。ある貧しい家に二人の兄弟がいました。兄はすでに結婚してお嫁さんがいました。弟は聡明でよく働く正直でおとなしい子どもでした。この弟は伏牛山に一頭の黄牛が寝ていると聞き、その牛を連れ帰って田畑を耕すのに使おうと思い、ある日、伏牛山に入って行きました。九十九の峠を越えて山道を登り、九十九の谷川を渡って行くと、大きな平らな岩の上に牛が臥せていました。牛は痩せこけて骨が浮き出ています。彼は牛の前に跪き両手を地について大きなお辞儀をし、「牛おじさん」と呼びかけ、自分と一緒に行くように牛を誘いました。

老いた黄牛は力なく目を開けましたが、何も言わずにまた眼を閉じました。彼は老牛が元気なく精彩を欠いているのを見て、この牛はお腹がすいているのだと感じました。そしてすぐに草を摘んで牛に与えました。このようにずっと3日間、牛に草を食べさせると、牛はお腹がいっぱいになり、ようやくゆっくりと頭を上げて、彼に話しました。

「子どもさん、わしはもともと天に住んでいたんじゃ。盤古(中国神話で天地開闢の祖と言われる人)が天地を開いたとき、この地上には五穀がなかったので、わしはこっそり天の倉から五穀の種を盗み、地上に撒いたのじゃ。天帝に怒られ、天の庭から蹴り落とされたので、わしは天から落ちて足を打ち、動くことができない。わしの傷は百花の露で百日間洗ってもらってはじめて治るんだが…… 」

子どもはそれを聞くと、すぐに老牛と一緒にいることにし、毎日朝早く起きて百花を摘みに行き、花の露を老牛に付けて傷を洗ってあげました。まるまる百日間、老牛は彼の心からの世話により奇跡的に回復しました。そして彼に連れられて一緒にその家へ帰りました。

子どもは老牛をたいへん大事にしました。昼間は牛をつれて放し飼いに行き、夜は牛のそばで寝ました。人々は彼を牛郎と呼びました。老牛もまた牛郎を大変親切に扱いました。牛郎の兄嫁が家でこっそり食事をするたびに、老牛はいつも牛郎を呼んで、家に戻って食事をするよう言いました。

時間の経つのは早いものです。牛郎はだんだんと大きくなりました。兄嫁はすぐに牛郎を分家させようとしました。牛郎の兄は、血を分けた弟に対する愛情も深かったのですが、狡賢く意地悪な兄嫁は理不尽にも何も牛郎に分け与えようとしませんでした。牛郎もまた彼らと相争うことはせず、ただ壊れかけた車と、ぼろの皮箱をもらい、老牛をひいて村のはずれに行き、草葺きの小屋を作って住みました。

ある日、老牛は口の中から茶豆を吐き出して、牛郎にうなずきました。牛郎はその動作で牛の気持ちを理解し、茶豆を家の前に播くと、二日目には土から芽が出てきて、三日目には芽がのびてきたので、牛郎は棚を作りました。幾日もしないうちに棚は茶豆のつるでいっぱいになりました。

老牛は言いました。「夜になったら茶豆の棚の下にそっと忍びこんでいると、天上の娘たちが見えるよ。天の娘たちも君を見ることができる。もしも誰か七日の間、いつも君をぬすみ見るものがいれば、それは君の妻になりたがるものだ。わしは車に君を乗せて引いて天に昇り、彼女をこの人間界に連れ帰り、君と結婚させよう」

夜になり、牛郎は茶豆の棚の下にもぐり込んで天を見上げました。すると一群の天女たちがちょうど天の池で入浴しているのが目に入りました。牛郎が棚を出ようとしたとき、一人の天女が下を見て彼をちょっと盗み見しました。

二日目の夜、その天女が一人で池のほとりに来たのが見えました。彼女は大胆に彼を見ました。

三日目の夜、牛郎を見て微笑みました。

四日目の夜、牛郎に向かってうなずきました。

五日目の夜、一籃(かご)の蚕を持ってきました。

六日目の夜、そっと一台のはたおり機を持ってきました。

七日目の夜、機織りの杼を持ち、牛郎に向かって手まねきしました。

牛郎と織女は、一人は地上で一人は天で、七日間の夜、目と目を交わしたのです。牛郎は織女が下りてくることを望みました。織女は牛郎が早く嫁取りにきてほしいと思いました。

7月7日のその日、天から一羽のカササギが飛んで来て老牛の頭の上にとまり、チッチッチと鳴いて「織女が私を遣わしました。あなたに早く嫁取りに来てほしいと言っています。早く嫁取りに、早く嫁取りに」。

老牛は牛郎に向ってうなずきました。牛郎は車を牛につなぐと乗りこみました。老牛は四本の蹄を動かして空へ勢いよく昇って行きました。まもなく天の池に着きました。牛郎は車をおり、織女と二人で力を合わせはたおり機を車の上に載せました。織女は蚕の入った籃(かご)を腕に下げると車に乗りました。牛郎もまた車に飛び乗り織女と一緒に座りました。老牛は雲や霧のなかを四つの蹄を動かして舞い飛び、走り降り、あっという間に家に着きました。

村人や隣人親戚たちは牛郎が所帯を持ったことを知り、皆お祝いに来ました。織女は持ってきた天の蚕を姉妹たちに分け与え、皆に養蚕を教え、マユから糸を繰ることを教え、絹織物の織り方を教えました。

三年目の7月7日、織女は一度に一男一女を生みました。まるまるとして可愛い赤ちゃんで、大変人を楽しませました。牛郎は田畑を耕し、織女は布を織り、この小さな家族は健やかで楽しい睦ましい日々を過ごしていました。娘たちや少年たちは大変羨ましがって、二人がどのように知り合ったのか聞きました。牛郎は茶豆棚を指差してそのいきさつを子細に話しました。

茶豆が熟する時期になると、娘たちや少年たちは争ってそれを摘み、自分の家の庭に播きました。そして彼らもまた茶豆の棚の下にそっと忍びこんで、天を見上げました。少年たちは彼らをそっとぬすみ見する天女が出てくるのを望み、娘たちは彼女たちをそっとぬすみ見る天童が出てくることを望みました。若者たちは茶豆の棚の下に潜り込んでみな胸をときめかして甘美な夢に浸っているのでした。

また数年が過ぎました。ある日、牛郎がちょうど犂を曳いていると、晴れた空から一陣の雷鳴がとどろきました。老牛は立ち止ると、牛郎を見て涙を流しながら言いました。「わしは織女を天からさらってきて、天の規律を犯した。(裁判の結果を知らせる)天の太鼓(雷)が鳴った。わしは生きておれん。わしが死んだら、西王母はきっとあなた方夫婦を離ればなれにするだろう。よく覚えておきなさい。わしの皮を剥いで肉をたべなさい。そうすれば人間から仙人になれる。剥いだ皮で靴を作りなさい。それを履くと雲の上に飛ぶことができ天へ登れる」。そう言うと老牛は倒れて死にました。牛郎はひとしきり泣きましたが、老牛の話を思い出しその通りにしました。

7月7日のことです。牛郎が鋤で草取りをしているところへ、二人の子供たちが泣きながら走ってきました。彼らが言うには、知らないばばあ一人がやってきて、機織りをしていたお母さんを連れ去ったというのです。牛郎はすぐに鋤を投げ出し、子どもたちの手をとって空高く昇り追いかけました。

見る間に追いつこうとした時、西王母は頭に挿していた金のかんざしを抜いて足元をさっと擦って区切りました。すると渦を巻いて滔々と流れる一本の大きな河が現れました。牛郎は子供たちの手を引きながら川辺に立って泣きました。泣き声は天帝を驚かせました。天帝は二人の子供を見ると、なんとも可哀そうだと思って彼らの家族を毎年7月7日に一度だけ会えるようにさせてやりました。その時はカササギが橋を架けるようにしました。

牛郎一家が見えないので、人々はおかしいと思い、晩になって茶豆の棚にもぐり込んで天を仰ぎ見ました。すると一条の大河が滔々と流れており、織女が河のあちらで泣いており、牛郎が河のこちら側で子供の手を引きながら泣いているのが見えました。人々は事の次第を知り、涙を拭きながら茶豆の棚から出て天空を見上げました。そして幾多の星がきらめく天空に一条の広くて長い銀の帯が出現しているのを見つけ、これを天の川と呼びました。天の川の一辺には一つの星が増えており、もう一辺には三つの星が増えていました。すなわち織女星と牛郎星です。

のちに7月7日が来るたびに人々は牛郎と織女を思い起こし、一部の好奇心のある男女は、茶豆の棚の下にひそんで天を望み、牛郎と織女をぬすみ見ます。多くの婦女たちはまたこの日の晩、瓜と果物をお供えして織女星にむかって祈るのです。彼女たちの機織りや刺繍の腕前が上達するようにと。これが乞巧なのです。

※茶豆 『蘇州植薬誌』に「茶豆は扁豆の異名」とある。