奏 ソウ・かなでる 大部

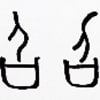

解字 甲骨文は、祭祀用具の植物(根のついた植物など)を両手でささげもつかたちで、祭祀儀礼の様子を表しており、神に供物や犠牲などを捧げる意味で用いられている。また既に楽器を演奏する用法も存在している[甲骨文字字典]。祭祀(神を祭る)で根付きの植物をささげるのは、大地に植物を植えてその豊かな実りを祈願する意味があるのではないか(私見)。金文は、上の葉に当たる部分が分離し、篆文は下の根の部分に横の一を加えた形になり、隷書(漢代)で、上部が龶になった形が出現し、現代字は「𡗗+天」の奏ソウになった。字形の変化が大きいので語呂合わせで覚えると便利。

意味は、供物をさしあげる意だが、同源字(奉)との関係から、引伸義(文字のもとの意味を引き伸ばし別の意味に用いる)で、申し上げる(奏上)・すすめる(奏める)意味で使われる。また、祭祀儀礼で楽器を演奏したことから、かなでる(奏でる)意味がある。

覚え方 さんにん(三人)と、ふたり(二人)で、あわせて奏(かな)で合奏す。「漢字川柳」

意味 (1)すすめる(奏める)。申し上げる。「奏上ソウジョウ」 (2)かなでる(奏でる)。「奏楽ソウガク」「演奏エンソウ」「合奏ガッソウ」(2個以上の楽器で同時に演奏すること) (3)なす。なしとげる。「奏効ソウコウ」(効き目が現れる)

覚え方 さんにん(三人)と、ふたり(二人)で、あわせて奏(かな)で合奏す。 「漢字川柳」

イメージ

「引伸した義(申し上げる)」(奏)

合奏する時に「一か所にあつまる」(湊・輳・腠)

音の変化 ソウ:奏・湊・輳・腠

あつまる

湊 ソウ・みなと・あつまる 氵部

解字 「氵(みず)+奏(一か所にあつまる)」の会意形声。水上で人や物資を載せた船が一か所にあつまる場所をいい、みなと・あつまる意となる。[説文解字]は「水上で人の会う所也(なり)。水に従い奏の聲(声)」とする。

意味 (1)みなと(湊)。ふなつきば。「湊泊ソウハク」(①船が港に泊まる。②あつまる) (2)あつまる(湊まる)。あつめる。「輻湊フクソウ」(輻は車のスポークで集まる意、湊も集まる意、方々から一か所にあつまること)

輳 ソウ・あつまる 車部

解字 「車(車輪)+奏(一か所にあつまる)」の形声。車輪の輻(スポーク)が軸にあつまること。

意味 あつまる(輳まる)。一か所にあつまる。「輻輳フクソウ」(スポークが軸にあつまるように、四方からあつまる。=輻湊)

腠 ソウ・きめ 月部にく

解字 「月(からだ)+奏(あつまる)」の形声。月(身体)の皮膚表面の細かい肌理(肌のきめ)をいう。

意味 (1)きめ(腠)。はだのきめ。はだえ。肌理キリ。「腠細(きめこま)やかな肌」「腠理ソウリ」(肌のきめ)「膚腠フソウ」(皮膚の肌のきめ) (2)あつまる。「腠会ソウカイ」(あつまる)

奉 ホウ <ささげ持つ>

奉 ホウ・ブ・たてまつる 大部

解字 金文は「根のついた植物の省略形+廾(両手で持つ)」で、植物の上部を両手で捧げもつ形。奏ソウの成り立ちと同じであり、ささげもつ意。篆文で枝葉の部分が丰ホウに変化し発音も表す。また下部の両手の間にさらに手が入った形になり、多くの手で捧(ささげ)ること。現代の字は「丰+廾(両手)」⇒「三+人」の合わさった形(𡗗)になり、下部の手⇒キに変化した奉ホウになった。意味は神(目上の人)に「たてまつる・ささげる」意の他、目上の人から「おしいただく」意ともなる。

覚え方 さんにん(三人)で、木(キ)を奉(たてまつ)り奉納す [漢字川柳]

意味 (1)たてまつる(奉る)。両手でささげ持つ。「奉納ホウノウ」「奉献ホウケン」(物を奉り献ずること) (2)うける。目上の人から謹んで受ける。「奉命ホウメイ」(命令を承る)「奉行ホウコウ」(主君の命を受けて事を行なう)「奉行ブギョウ」(武家の職名。行政の各面における最高責任者) (3)仕える。サービス。「奉仕ホウシ」「供奉グブ」(奉を供する。奉仕する)

イメージ 多くの手で神聖な枝を「たてまつる」、逆の意である目上の人から「おしいただく」、多くの手で持つことから「手に持つ」イメージがある。

「たてまつる」(奉・捧)

「おしいただく」(俸)

「手に持つ」(棒)

音の変化 ホウ:奉・捧・俸 ボウ:棒

たてまつる

捧 ホウ・ささげる 扌部

解字 「扌(手)+奉(たてまつる)」の会意形声。たてまつる意にさらに扌(手)がついた形。両手で物をたてまつるように目のあたりまでさしあげること。また、両手で物をかかえる意ともなる。

意味 (1)ささげる(捧げる)。さしあげる。「捧持ホウジ」(高くささげ持つ) (2)真心・愛情などを差し出す。「愛を捧げる」 (3)かかえる。いだく。「捧腹絶倒ホウフウゼットウ」(腹をかかえてひっくり返るほど大笑いする)

おしいただく

俸 ホウ・ふち イ部

解字 「イ(ひと)+奉(おしいただく)」の会意形声。仕事に対して目上の人からおしいただくもの。

意味 ふち(俸)。給料。養いぶち。「俸給ホウキュウ」「俸禄ホウロク」(職務にたいする報酬の米や銭)「俸米ホウマイ」(俸禄として与えられる米)「減俸ゲンポウ」(俸禄を減らされる)

手に持つ

棒 ボウ 木部

解字 「木(き)+奉(手にもつ)」の会意形声。手に持った木の棒。発音字典の[廣韻]は「杖(つえ)也(なり)、打つ也(なり)」とする。

意味 (1)ぼう(棒)。つえ。「相棒アイボウ」(相手方のつえ。かごや荷物を一緒にかつぐ相手)「片棒カタボウ」「棍棒コンボウ」(まるい棒。先の太くなった棒) (2)まっすぐな。まっすぐな線。「棒暗記ボウアンキ」(意味を考えないでそのまま覚える)「棒引き」(線を引くこと。お金の貸し借りを帳消しにする)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

最新の画像[もっと見る]

-

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

-

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

-

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

「漢字の音符」カテゴリの最新記事

「goo blogサービス終了」についての対応

「goo blogサービス終了」についての対応 音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」 音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」

音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」 音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘...

音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘... 音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ...

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ... 音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ...

音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ... 音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」

音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」 音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「...

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「... 音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」 音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます