帚 ソウ <たてかけたほうきの象形> 帚 ソウ・シュウ・ほうき 巾部 zhǒu

解字 甲骨文・金文は、立て掛けたほうきを描いた象形。上部がほうきの本体を表わすし、真ん中のH印は、ほうき草を結わえた形。下部が結わえた持ち手の木のような部分。篆文は、ほうきの本体が「ヨの出た形」に変化した。箒(ほうき)の原字。新字体では帚の上部がヨとなる。なお、甲骨文字では、箒で掃除をするのは女性の仕事であることから、夫人(婦人)の象徴として使われることが多いという[甲骨文字小字典]。

束ねたほうき草

束ねたほうき草

中国農村のほうき草による帚作り

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1572059885029306&wfr=spider&for=pc

意味 ほうき(帚)。ははき。「帚木ははきぎ」(ホウキグサの別称。源氏物語の巻名)

イメージ

「ほうき」(帚・箒・掃・婦・帰)

音の変化 ソウ:帚・箒・掃 フ:婦 キ:帰

ほうき

箒 ソウ・シュウ・ほうき 竹部 zhǒu

解字 「竹(たけ)+帚(ほうき)」の会意形声。竹のほうきの意だが、材質にかかわらず、ほうき一般を表す。

意味 ほうき(箒)。たけぼうき。チリを掃除する道具。「箒草ほうきぐさ」(アカザ科の一年草。茎を干してほうきにする)「箒星ほうきぼし」(長く白い箒のような尾を引く星。彗星の別名)「箕箒キシュウ・キソウ」(ちりとりと箒。掃除すること)

掃 ソウ・はく 扌部 sǎo・sào 解字 旧字は「扌(手)+帚(ほうき)」の会意形声。ほうきを手で持ってはくこと。新字体は上がヨに変化した掃。

意味 (1)はく(掃く)。はらいきよめる。「清掃セイソウ」「掃除ソウジ」「掃門ソウモン」(門前をはき清める)「掃帚ソウソウ」(①ほうき、②ほうきぐさ)(3)はらう。「掃討ソウトウ」(敵などを討ちたいらげる)

婦 フ・おんな 女部 fù

解字 旧字は「女(おんな)+帚(ほうき)」の会意。ほうきを持って家を掃除する女性。新字体は上がヨに変化した婦。

意味 (1)おんな(婦)。成人した女性。「婦人フジン」「妊婦ニンプ」(2)つま。よめ。「夫婦フウフ」「主婦シュフ」「寡婦カフ」

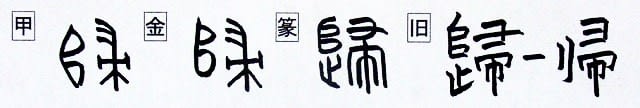

帰[歸] キ・かえる・かえす 巾部 guī・kuì

解字 甲骨文・金文は「師の左辺(𠂤タイ・神に供える肉)+帚(=婦。つま)」の会意。師の左辺・𠂤は軍が持ちはこび陣中で神に供える肉で従軍の象徴。人が軍務を終え無事に妻のもとへ帰ること。篆文では、そこに止(あし)を加え、歩いて帰る意を明確にした。新字体は旧字・歸の左辺を「リ」に簡略化した。

意味 (1)かえる(帰る)。もどる。かえす(帰す)。「帰還キカン」「帰宅キタク」(2)あるべき所におさまる。おちつく。「帰依キエ」(すぐれた者に服従しすがる)「帰属キゾク」「帰結キケツ」(3)とつぐ。「之子于帰シシウキ」(之(こ)の子、于(ゆ)き帰(とつ)ぐ。[詩経・桃夭])「帰嫁キカ」(とつぐ。嫁にゆく)

覚え方 元の字と形が変わっているので「りよわきん」(リヨワ巾)で帰る、と覚える。

<紫色は常用漢字>

<関連音符>

侵 シン・おかす イ部

解字 篆文は、「イ(人)+帚(ほうき)+又(て)」 の会意。音符「侵シン」を参照。

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。