召 ショウ <めす・まねく>

召 ショウ・めす 口部 zhào・shào

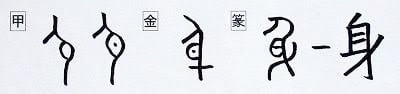

解字 甲骨文第1字は「人(ひと)+口(口でよぶ)」の会意。人を言葉(口)で呼び出すこと。甲骨文第2字は、人が形の似ている刀に置き換わった字。甲骨・金文は、人と刀が似た字形で混同されることがある。金文から刀の字形が残り、現代字に続いている。意味は、甲骨文第1字の人を「めしだす」こと。「めしだす」ことは「まねく」ことでもあり、招ショウの原字。音符イメージは「めしだす」「まねく」となる。

意味 (1)めす(召す)。よぶ。よびよせる。「召喚ショウカン」(よび出す)「召還ショウカン」(よび戻す)「召集ショウシュウ」 (2)まねく(=招) (3)[国]尊敬語。「思し召す」「召しあがれ」(4)人名。「召公ショウコウ」(周の武王の弟。=召伯ショウハク)

イメージ

「めす」(召・詔)

「まねく」(招・沼・昭・照・紹)

「形声字」(超・韶・貂)

音の変化 ショウ:召・詔・招・沼・昭・照・紹・韶 チョウ:超・貂

めす

詔 ショウ・みことのり 言部 zhào・shào

解字 「言(言葉)+召(めす)」の会意形声。人を召し出して告げる言葉。

意味 (1)つげる(詔げる)。つげしらせる。(2)みことのり(詔)。天皇の言葉。秦の始皇帝の時から天子に限って使うことに定めた。「詔勅ショウチョク」(天皇が発する公文書)「詔冊ショウサク」(みことのりの文書=詔書)「詔令ショウレイ」(天子の命令)

まねく

招 ショウ・まねく 扌部 zhāo・qiáo 解字 「扌(手)+召(まねく)」の会意形声。手まねきすること。

意味 (1)まねく(招く)。「招致ショウチ」(まねきよせる)「招待ショウタイ」「招聘ショウヘイ」(人を招き呼ぶ)(2)まねく。もたらす。「招災ショウサイ」(災いを招く)

沼 ショウ・ぬま 氵部 zhǎo 解字 「氵(みず)+召(まねく)」の会意形声。まわりより低い土地に招かれたように水がたまった浅い池を沼ショウという。

意味 ぬま(沼)。自然に水をたたえたところ。小さくて浅い天然の池。「沼池ショウチ」(沼や池)「沼浜ショウヒン」(沼のほとり)「沼沢ショウタク」(沼とさわ)「沼気ショウキ」(沼から立ち上る気体。メタンガス)「湖沼コショウ」(みずうみ・ぬま・いけの総称)

紹 ショウ 糸部 shào・chāo

解字 「糸(いと)+召(まねく)」の会意形声。まねき寄せて糸でつなぐこと。

意味 (1)つぐ。うけつぐ。「紹述ショウジュツ」(前人の後を受けついで述べ行なう) (2)とりもつ。引き合わせる。「紹介ショウカイ」 (3)地名。「紹興ショウコウ」(中国浙江省の都市)「紹興酒ショウコウシュ」(紹興で作られる醸造酒の一種。もち米を原料とし長期熟成させたもの)

形声字

昭 ショウ・あきらか 日部 zhāo・zhào

解字 「日(日光)+召(ショウ)」の形声。日がかがやいて明るいことを昭ショウという。後漢の[説文解字]は「日が明るい也(なり)。日に従い召ショウの聲(声)。(発音は)止遙切(ショウ)」とする。

意味 (1)あかるい。あきらか(昭か)。「昭光ショウコウ」(かがやく光)「昭然ショウゼン」(あきらかなようす)(2)世の中がよくおさまる。「昭代ショウダイ」(よく治まっている世)「昭和ショウワ」(日本の年号。1926.12.25~1989.1.7)(3)人名。「昭王ショウオウ」(①春秋時代の楚の王、②春秋時代の秦の王)

照 ショウ・てる・てらす・てれる 灬部れっか zhào

解字 「灬(火)+昭(あきらか)」の会意形声。火の光で明らかにすること。照らすこと。

意味 (1)てらす(照らす)。てる(照る)。「照明ショウメイ」「照射ショウシャ」 (2)てり。ひかり。日の光。「残照ザンショウ」「日照ニッショウ」 (3)てらしあわせる。見比べる。「照合ショウゴウ」「照会ショウカイ」(問い合わせる)

超 チョウ・こえる・こす 走部 chāo

解字 「走(はしる)+召(ショウ⇒チョウ)」の形声。走って跳ぶことを超チョウという。[説文解字]は「跳ぶ也(なり)。走ソウに従い召の声。(発音は)敕宵切(チョウ)」とする。 意味 (1)こえる(超える)。こす。度をこす。「超越チョウエツ」「超過チョウカ」「超満員チョウマンイン」 (2)ぬきんでる。「超人チョウジン」「超卓チョウタク」(ぬきんでる)(3)とびはねる。「超騰チョウコウ」(とびあがる)「超乗チョウジョウ」(車にとび乗る)

韶 ショウ 音部 sháo

解字 「音(音のひびき)+召(ショウ)」の形声。ひびきのよい音を韶ショウという。中国の伝説上の天子「舜シュン」が作ったといわれる舞楽の名をいう。転じて、うつくしい・あきらかの意で用いられる。

意味 (1)舞楽の名。「韶舞ショウブ」(舜の舞楽の名)「韶武ショウブ(舜の楽と周・武王の楽) (2)うつくしい。うららか。「韶景ショウケイ」(うつくしくうららかな春の景色)「韶艶ショウエン」(うつくしく艶やか)「韶麗ショウレイ」(うつくしくうるわしい)「韶曼ショウマン」(韶も曼も、うつくしい意) (3)あきらか。「韶暉ショウキ」(明らかに輝く) (4)地名。「仰韶ギョウショウ」(中国の河南省北西部、洛陽西方にある新石器時代の彩陶文化遺跡名。中国読みではヤンシャオ)

貂 チョウ・てん 豸部 diāo

解字 「豸(けもの)+召(ショウ⇒チョウ)」の形声。「てん」という名のイタチ科の哺乳類を貂チョウ・てんという。大槻文彦著の[大言海]は「貂テウ」の朝鮮音は貂トン。和字に「犭典」(これで一字。発音はテン)の字を用いる」としており、貂の古い発音に「テウ」⇒「テン」がある。したがって「てん」は和訓(和語)でなく、貂の古い発音が和語化したもの。

てん(本土貂)(GOOブログより)

てん(本土貂)(GOOブログより)

意味 てん(貂)。イタチ科の哺乳類。山林で単独生活し雑食性。黄鼬(てん)とも書く。毛皮をとり、尾は冠飾りに用いた。「貂裘チョウキュウ」(てんの毛皮の衣)「貂冠チョウカン」(てんの尾飾りの冠)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

上は容、下は公

上は容、下は公  ②

②

てん(

てん(

上は足、下は止

上は足、下は止

中央左の

中央左の

上は阿、下は可

上は阿、下は可

四阿

四阿

「前田家土蔵」

「前田家土蔵」