斥 セキ・しりぞける 斤部おのづくり

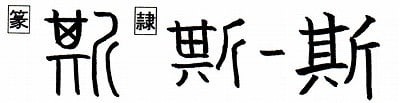

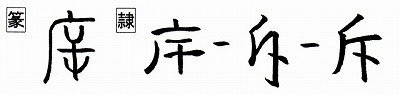

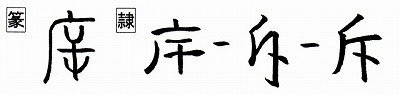

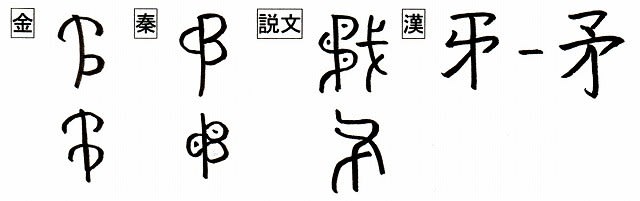

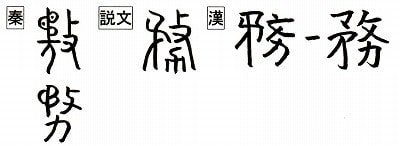

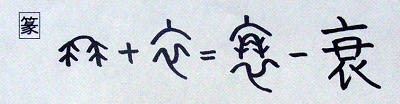

解字 篆文は「广(たてもの)+屰(逆さの人)」の会意。建物から人が逆行するかたちで人が出てくること。転じて、建物から退けられた意となり、さらにしりぞける意となる。隷文は、屰⇒干に変化し、草書をへて現在の斥になった。これほど大きな変化をする字は珍しい。

覚え方 「斤(おの)+丶(機能を否定する印)」の指示文字。斤(おの)に機能を否定する印である「丶」をつけ、「斧を使わない・斧を近付けない」つまり、しりぞける意を表わす。

意味 (1)しりぞける(斥ける)。おしのける。「排斥ハイセキ」「斥力セキリョク」(二つの物体間で互いに遠ざけようとする力。反発力) (2)(武器をしりぞけて)こっそり様子をさぐる。うかがう。「斥候セッコウ」

イメージ

「しりぞける」(斥・訴)

「形声字」(泝・拆・柝)

音の変化 セキ:斥 ソ:訴・泝 タク:拆・柝

しりぞける

訴 ソ・うったえる 言部

解字 「言(ことば)+斥(しりぞけられた人)」の会意。斥は退けられた人が建物から出てくる形。退けられた人が言葉でうったえること。

意味 (1)うったえる(訴える)。「訴訟ソショウ」「告訴コクソ」「直訴ジキソ」 (2)同情を求める。「哀訴アイソ」

形声字

泝 ソ・さかのぼる 氵部

解字 「氵(かわ)+斥(ソ)」の形成。ソは遡ソ・遡ソ(さかのぼる)に通じ、川をさかのぼること。

意味 さかのぼる(泝る)。「泝江ソコウ」(長江をさかのぼる)「泝洄ソカイ」(深みをめぐりながら川をさかのぼる)「泝沿ソエン」(流れに沿ってさかのぼる)

拆 タク・さく 扌部

解字 「扌(て)+斥(セキ)」の形成。セキは析セキ(さく)に通じ、手でさくこと。発音はセキ⇒タクに変化した。さく・わける意となる。

意味 (1)さく(拆く)。「拆裂タクレツ」(さけわれる)「拆毀タクキ」(さいてこわす)(2)わける。「拆字タクジ」(漢字を偏・旁・脚などに分けて吉凶を占う。松を十八公、泉を白水などという類) (3)ひらく。(=拓)

柝 タク・き 木部

解字 「木(き)+斥(タク)」の形成。タクという名の木。拍子木をいう。また、拓タクに通じ、ひらく意味がある。

意味 (1)き(柝)。拍子木。「柝きが入る」(相撲の土俵入りなどの際に拍子木が打たれること)「柝頭きがしら」(幕切れや舞台転換のきっかけに打つ拍子木の最初の音)「警柝ケイタク」(注意をうながすために打つ拍子木)「撃柝ゲキタク」(拍子木を打ち鳴らすこと) (2)ひらく。(=拓)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 篆文は「广(たてもの)+屰(逆さの人)」の会意。建物から人が逆行するかたちで人が出てくること。転じて、建物から退けられた意となり、さらにしりぞける意となる。隷文は、屰⇒干に変化し、草書をへて現在の斥になった。これほど大きな変化をする字は珍しい。

覚え方 「斤(おの)+丶(機能を否定する印)」の指示文字。斤(おの)に機能を否定する印である「丶」をつけ、「斧を使わない・斧を近付けない」つまり、しりぞける意を表わす。

意味 (1)しりぞける(斥ける)。おしのける。「排斥ハイセキ」「斥力セキリョク」(二つの物体間で互いに遠ざけようとする力。反発力) (2)(武器をしりぞけて)こっそり様子をさぐる。うかがう。「斥候セッコウ」

イメージ

「しりぞける」(斥・訴)

「形声字」(泝・拆・柝)

音の変化 セキ:斥 ソ:訴・泝 タク:拆・柝

しりぞける

訴 ソ・うったえる 言部

解字 「言(ことば)+斥(しりぞけられた人)」の会意。斥は退けられた人が建物から出てくる形。退けられた人が言葉でうったえること。

意味 (1)うったえる(訴える)。「訴訟ソショウ」「告訴コクソ」「直訴ジキソ」 (2)同情を求める。「哀訴アイソ」

形声字

泝 ソ・さかのぼる 氵部

解字 「氵(かわ)+斥(ソ)」の形成。ソは遡ソ・遡ソ(さかのぼる)に通じ、川をさかのぼること。

意味 さかのぼる(泝る)。「泝江ソコウ」(長江をさかのぼる)「泝洄ソカイ」(深みをめぐりながら川をさかのぼる)「泝沿ソエン」(流れに沿ってさかのぼる)

拆 タク・さく 扌部

解字 「扌(て)+斥(セキ)」の形成。セキは析セキ(さく)に通じ、手でさくこと。発音はセキ⇒タクに変化した。さく・わける意となる。

意味 (1)さく(拆く)。「拆裂タクレツ」(さけわれる)「拆毀タクキ」(さいてこわす)(2)わける。「拆字タクジ」(漢字を偏・旁・脚などに分けて吉凶を占う。松を十八公、泉を白水などという類) (3)ひらく。(=拓)

柝 タク・き 木部

解字 「木(き)+斥(タク)」の形成。タクという名の木。拍子木をいう。また、拓タクに通じ、ひらく意味がある。

意味 (1)き(柝)。拍子木。「柝きが入る」(相撲の土俵入りなどの際に拍子木が打たれること)「柝頭きがしら」(幕切れや舞台転換のきっかけに打つ拍子木の最初の音)「警柝ケイタク」(注意をうながすために打つ拍子木)「撃柝ゲキタク」(拍子木を打ち鳴らすこと) (2)ひらく。(=拓)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)