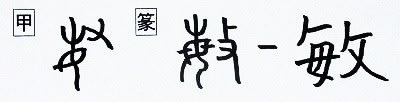

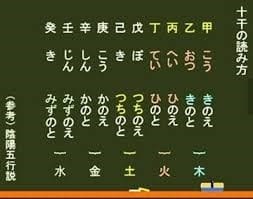

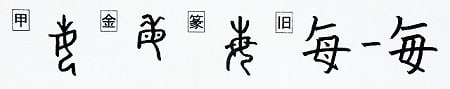

毎[每] マイ・バイ・ごと・つね 母部 měi

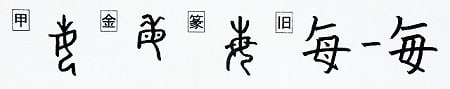

苗族女性の髪飾りと髪形(中国のネットから)

苗族女性の髪飾りと髪形(中国のネットから)

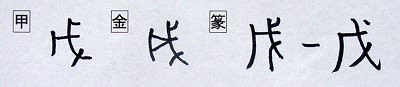

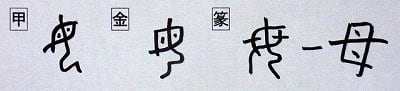

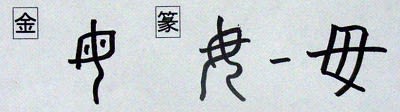

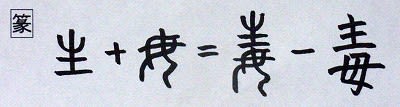

解字 甲骨文字は頭に髪飾りをして頭髪をまとめた女の象形。甲骨文字辞典によると、意味は仮借(当て字)して「悔いる」意味に用いられているという。金文から女⇒母になるが、金文には他に女の字形も存在する。したがって毎の字は、頭髪を飾った母というより女であって、必ずしも母の意味があるわけではない。意味は、毎と敏を「いそしむ」意味に用いている[字通]。篆文の[説文解字]は「艸(草)盛んに上に出る也(なり)」と的外れな解字であり当てにならない。他の文献では、春秋時代の[詩経小雅]は「良き朋(とも)で有ると每(いえども)」と每(いえども)の意味で用い、辞書では南宋の[增韻]は「常(つね)也(なり),各(おのおの)也(なり),凡也(なり)」とし、現代に用いられている意味がでてくるのは、かなりのちになってからである。

意味 (1)ごと(毎)。次々と生じる事柄をさし示す言葉。「日毎ひごと」「毎日マイニチ」「毎次マイジ」(2)つね(毎)。つねづね。いつも。「毎毎マイマイ」(いつも)(3)ひとりずつ(各)。「毎人マイニン・マイジン」(一人ずつ) 覚え方 カンザシをして頭髪をまとめた女は、寝る前にカンザシをはずし、朝になると髪を整えるので、「毎日」「そのたび」の意味となる。

イメージ

「髪型を整える女」(毎・敏・繁)

「形声字」(晦・海・悔・誨・侮・梅)

音の変化 マイ:毎 バイ:梅 ハン:繁 ビン:敏 ブ:侮 カイ:晦・海・悔・誨

髪型を整える女

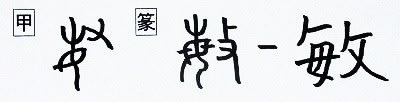

敏 ビン・さとい 攵部 mǐn

解字 甲骨文は、カンザシをした女が頭に手をやり髪型を整えている形。手は自分の手とも他人の手とも解釈できる。篆文は、女が母に、手が攴になり、現代字はさらに攵に変化している。女が毎日髪をととのえるので、手早く髪をととのえる意で、はやい・すばやい意を表し、転じて、さとい意となる。[説文解字]は「疾(はや)い也(なり)。攴に従い每の聲(声),(発音は)眉殞切(ビン)」とする。

意味 (1)はやい。すばやい。とし(敏し)。「敏速ビンソク」「機敏キビン」(2)さとい(敏い)。かしこい。するどい。「俊敏シュンビン」「鋭敏エイビン」「敏感ビンカン」

繁 ハン・しげる 糸部

解字 「糸(糸飾り)+敏(すばやい)」の会意形声。敏ビンはすばやい意。それに糸がついた繁は、次々と髪に糸飾りをつけること。転じて、さかんになる・しげる意となる。

意味 (1)さかんになる。「繁栄ハンエイ」「繁盛ハンジョウ」 (2)しげる(繁る)。草木がしげる。「繁茂ハンモ」「繁殖ハンショク」 (3)回数が多い。しげく(繁く)。いそがしい。わずらわしい。「繁忙ハンボウ」「頻繁ヒンパン」

形声字

晦 カイ・みそか・つごもり・くらい・くらます 日部

解字 「日(太陽)+每(マイ⇒カイ)」の形声。[説文解字]は、「月(つき)盡(つき)るなり。日に従い毎の声。(発音は)荒內切(クヮイ)」とし、月が尽きて見えない夜で、陰暦の月の最終日をいう。月が出ないので「くらい」意味ともなる。

意味 (1)みそか(晦日)。つごもり(晦。晦日)。陰暦で月の最終日。「大晦日おおみそか」(一年の最終の日。おおつごもり) (2)くらい(晦い)。「晦冥カイメイ」(くらやみ) (3)くらます(晦ます)。「晦渋カイジュウ」(文章や語句などがむずかしくて分かりにくい)「晦蔵カイゾウ」(自分の才能などを人にわからないようにかくす)

海 カイ・うみ 氵部

解字 「氵(川)+毎(マイ⇒カイ)」の会意形声。川に面したカイという名の地名。現在は貴州省六曲河鎮に存在し、海眉カイビ村の名で残っている。六曲河は文字通り河が曲がりくねっている意で、海眉とは「眉まゆのような曲線の河に面した土地の意味と思われる。[漢字字形史字典]は、周代の金文に東方の地名として「海眉」が見え、あるいは海岸地域(海に面した土地の地名)の呼称が原義かもしれないとする。海の解字には諸説あるが、地名からの説明が分かりやすい。

意味 (1)うみ(海)。地球の陸地以外の部分で塩水をたたえた所。「海岸カイガン」「海洋カイヨウ」「海峡カイキョウ」「溟海メイカイ」(大海) (2)広く大きい。多くのものが集まる。「雲海ウンカイ」「樹海ジュカイ」

悔 カイ・ゲ・くいる・くやむ・くやしい 忄部

解字 「忄(心)+毎(=晦。くらい)」の形声。カイは晦カイ(くらい)に通じ、心が沈んでくらい状態をいう。罪や過ちを犯し暗い気持ちになり、それを悔やむこと。

意味 くいる(悔いる)。くやむ(悔む)。くやしい(悔しい)。「悔悟カイゴ」(悔い改める)「後悔コウカイ」「悔恨カイコン」(後悔して残念に思う)「懺悔ザンゲ」(罪悪を自覚し悔い改める)

覚え方 こころ(忄)で毎日、悔(くや)んで後悔コウカイ。

誨 カイ・おしえる 言部

解字 「言(いう)+每(=悔。くいる)」の会意形声。言葉で相手を悔い改めさせること。

意味 おしえる(誨える)。おしえさとす。わからせる。「教誨キョウカイ」(教えさとす)「教誨師キョウカイシ」(刑務所で受刑者に対し徳性の育成を行なう宗教家)

侮 ブ・あなどる イ部

解字 「イ(人)+毎(ブ)」の形声。ブは毋ブ・ム(ない)、無ム・ブ(ない)に通じ、人を無視する態度をとり、さげすむこと。

意味 あなどる(侮る)。さげすむ。「侮辱ブジョク」(あなどり、はずかしめる)「侮蔑ブベツ」(あなどり、さげすむ)「軽侮ケイブ」(あなどって軽くみる)

覚え方 ひと(イ)を毎日、侮(あなど)り侮辱ブジョク。

梅 バイ・うめ 木部

解字 「木(き)+毎(バイ)」の形声。バイは某バイ(うめの古字)に通じ、木をつけてウメの木、ウメの実を表す。

意味 うめ(梅)。うめの木。「梅花バイカ」「梅園バイエン」「梅雨バイウ・つゆ」(梅の実がなるころ降る雨)「入梅ニュウバイ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

苗族女性の髪飾りと髪形

苗族女性の髪飾りと髪形