伝大串次郎重親塔 県指定 史跡

大串地内の金蔵院には、永和二年(1376年)銘と応安六年(1373年)銘の二基の宝篋印塔がある。

保存状態は二基とも良好で、その構造は二重式という県内でも大変珍しいものである。

宝篋印塔とは、鎌倉時代中期に出現した供養塔であるが、永和2年銘の宝篋印塔は伝大串次郎重親塔と呼ばれている。

大串次郎は畠山重忠と共に平安時代から鎌倉時代に活躍した武蔵武士であるが、重忠ほどの知名度はない。

平成11年に実施した保存修理工事で、伝大串次郎重親塔の下から12世紀後半の渥美産大甕と中国産の白磁四耳壺を出土した。

(吉見町教育委員会発行パンフレット 「古墳の里 吉見町の文化財」の中の 【伝大串次郎重親塔 県指定 史跡】を引用転載)

う~ん 確かに吉見町に大串という地名があることは知っていましたが、大串次郎なる人物のことは知りませんでした。

大串氏の元の苗字は由木でしたが、大串郷を本領とする家柄であったことから、重親の父から大串を称したようです。

山 門

仁王像もしっかりと

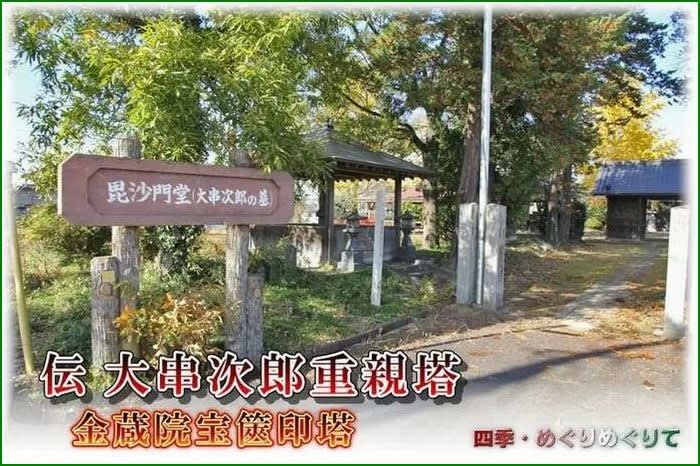

境内に設置されいる毘沙門堂と大串次郎の墓についての説明板

寺の名は大串山金蔵院のようです

毘沙門堂

扁額は「多聞天」となっていますが、多聞天イコール毘沙門天のようです

参道にある納札所にはダルマが納められていますが、毎年2月13日に金蔵院で「大串毘沙門天様の縁日」が開かれ、

当日は「福達磨市」が開かれることに関係しているようです。

参道入口にある 宝篋印塔 で 応安6年(1373年)の銘があるもの 埼玉県指定史跡

永和2年の銘あるものとあわせ 名称 金蔵院宝篋印塔 2基 として昭和5年3月31日に指定されている

同上のものを正面から

やや左から

左側面と背面を

二基の宝篋印塔説明板

金蔵院から西方70メートルの畑の中にある「大串次郎重親塔」として伝わる 永和2年(1376年)の銘がある宝篋印塔

同 上

宝篋印塔 重親塔 と評した昭和58年2月付けの説明板

文字が薄くなっていて読むのに苦労しますが、宝篋印塔の形状の説明が他の説明板よりは詳しいように思います。

ただし、保存修理工事以前のものですから、当然ながら、出土物についての記述はありません。

正面から 九輪の上部が欠損

塔の全体を見るために若干右から

右側面と背面を

ここ金蔵院の銀杏も綺麗でした。

訪問日:2016(平成28)年11月12日(土)・16日(水) 2回も行ったの? 理由はきかないでください(汗)