乗鞍高原まいめの池より天の川を撮影してきた。

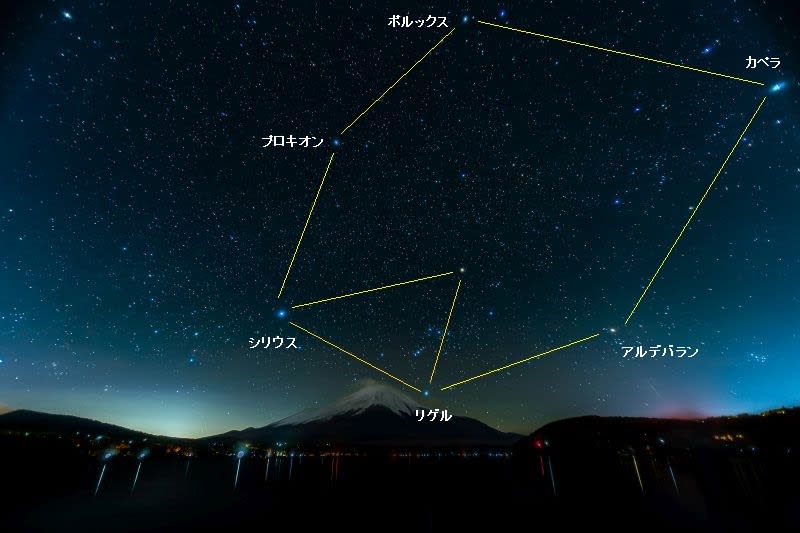

乗鞍高原と高原内にある「まいめの池」では、過去にそれぞれ夏の天の川を撮影しているが、いずれも8月の撮影で、夏の天の川特有の濃い部分である銀河の中心グレートスタークラウドは地平線に沈んでしまった後であった。乗鞍高原は、夜空の明るさが客観的に評価できる数値「等級(mag/□"):(マグニチュードパー平方秒角)」で表すと、21.79mag/□" で、天の川の複雑な構造が肉眼で確認できるほど星空が良く見える場所であり、一度は乗鞍高原でグレートスタークラウドを撮っておきたいと思っていた。

今年のゴールデンウイークは、月の影響もなく3日から5日は快晴の予報であった。こまめにGPV気象予報で雲の広がりをチェックしながら、4日から5日にかけての深夜に乗鞍高原まいめの池より天の川を撮る計画とした。

自宅を19時に出発し中央道で松本へ。上りは、小仏トンネルから談合坂SA付近まで長い渋滞の列。途中では追突事故もありお気の毒。下りは、まったく渋滞もなく走行車両も少ない。週末ドライバーに気を付けながら順調に進み、松本ICで降り、国道158号線を上高地方面へ進む。松本方面に下りてくる車は多いが、この時間に上っていく車は、私ぐらいである。

予定通り、乗鞍高原には22時半頃に到着。気温は3℃で残雪はなし。見上げれば快晴で満天の星。しかも無風。星や天の川は高原のどこからでも撮れるが、まいめの池を選んだのは、池の水鏡に星々が映る様子も収めたかったからである。まさに絶好のチャンスであり、今年はもうないだろうと思う程の好条件である。

しばらく車内で休憩し、23時過ぎからまいめの池に移動し三脚をセット。誰もいない。昨年に遭遇したツキノワグマは、まだ冬眠中であろうが、ちょっと心配しながら撮影の位置と構図をあれこれと調整する。天の川は、地平線から昇ってはいるが、まいめの池の向こう側に山があるため、まだ薄い部分しか見えない。試し撮りをしながら待っていると、グレートスタークラウドが徐々に姿を現した。天の川は肉眼でもハッキリと見えるが、撮影した画像を小さなモニターで確認すると、その写りに、標高1,600mで街明かりが遮断された乗鞍高原の素晴らしさを実感する。

インターネットで「天の川」の画像を検索すると、色の濃いくっきりとした天の川の写真が目立つ。これらは、赤道儀を使って追尾し露出をかけて撮影したものや、デジタルカメラを天体写真用にIR改造(HKIR改造)して撮影したものである。「見た目の星空と違っておかしい」「こんなにカラフルに見えない」との意見もあるだろうが、実は、実際の星空や天の川の色彩なのである。

一般のデジタルカメラは、撮影した画像のカラーバランスを人間の色感覚に基づいて自然に整えるため、センサーに特殊な色調整フィルターが内蔵されている。この色調整フィルターを取り除くとセンサーに入射する光がカットされなくなるため、特に赤く輝く散光星雲などから放たれるスペクトル領域(Hα)付近の感度が大幅にレベルアップし、色彩豊かな星空や天の川が撮れるのである。色調整フィルターを取り除くのがIR改造(HKIR改造)である。

赤道儀では、星の動きを追尾して撮影するため、風景と一緒に撮影すると地上部分は流れてしまう。地上の風景も奇麗に写した1枚にするためには、風景と星空を別々に撮影し、後にパソコンで合成する手法をとらなければならない。

私の星景写真(地上の風景と星空を合わせた写真)は、すべて改造していないデジタルカメラでの固定一発露光したものである。これでさえ見た目の星空とは違うものであるし、改造機で撮影した写真に比べれば見劣りもする。しかしながら、普通のデジタルカメラとレンズでも、乗鞍高原ならばここまでは撮れるのである。先月撮影した新潟の「星峠より夏の天の川」と比べても、違いが分かっていただけるだろう。掲載写真は、DxOPureRAWでRAWの最適化を行った後、LightroomでRAW現像し、jpeg出力したものである。

東京女子大学名誉教授であった家内のお母様が5日に他界した。享年84歳。7日は通夜で8日母の日が告別式。私の結婚当初は随分とご心配をお掛けし助けても頂いた。家内の実家は自宅から車で30分ほど。以前はそれなりにお邪魔していたが、コロナになってからはまったく伺っていなかった。病院でも面会はできず、結局、2年以上もお会いすことなく会話もないままであった。それが残念でたまならい。白菊とともにカーネーションを入れて、お見送りした。天に召され、この星々と同じようにいつまでも空に輝いていてほしいと思う。

以下の掲載写真は、1920*1280 Pixels で投稿しています。写真をクリックしますと拡大表示されます。

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル露出 F2.8 30秒 ISO 3200(撮影地:長野県松本市/乗鞍高原 2022.5.05 1:00)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル露出 F2.8 30秒 ISO 3200(撮影地:長野県松本市/乗鞍高原 2022.5.05 1:02)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / PRO1D プロソフトン[A](W)使用 / マニュアル露出 F2.8 30秒 ISO 3200(撮影地:長野県松本市/乗鞍高原 2022.5.05 1:10)

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Canon EF17-35mm f/2.8L USM / マニュアル露出 F2.8 30秒 ISO 3200 11カットパノラマ合成(撮影地:長野県松本市/乗鞍高原 2022.5.05 0:29)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2022 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.