川町の残土埋立に反対する住民集会が、8月25日、高尾の森わくわくビレッジにて開かれ、ホタル保全の立場から特別ゲストとして講演を行ってきた。

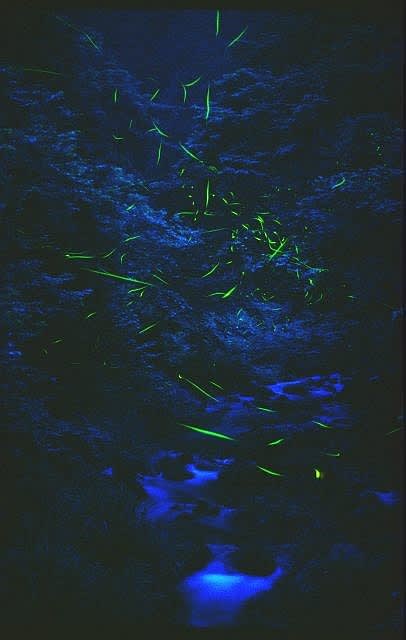

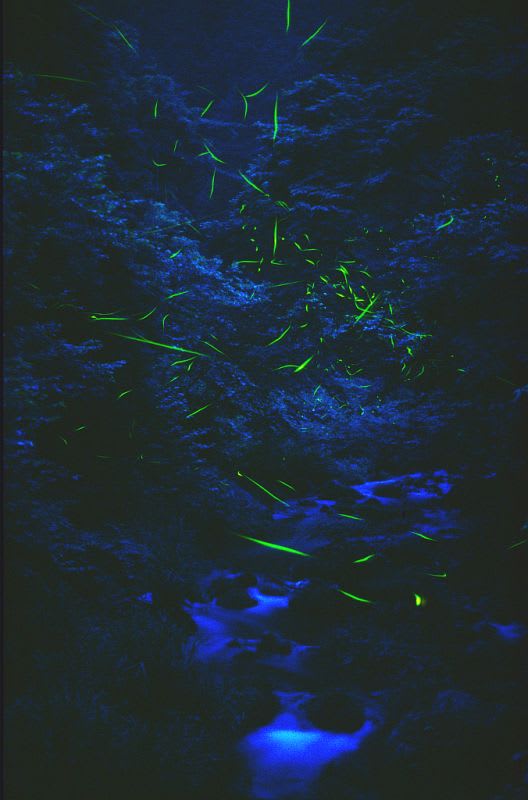

ブログ記事「東京のホタル(源平合戦の危機)」で記したが、東京都八王子市川町にある大沢川源流部の谷戸では、ゲンジボタルとヘイケボタルが同時に飛び交う「源平合戦」が見られるたいへん貴重な場所である。周辺には、食物連鎖の頂点であるオオタカが生息し、毎年その雛が巣立ちをしている。これは、この地域に多種多様な生物が生息し、豊かな生態系が維持されていることを意味し、物理的環境を含むその豊かな生態系に支えられてゲンジボタルとヘイケボタルが生息しているのである。

しかしながら、民間の事業者が大量の建設残土で埋め立てを行い、スポーツ施設を作ろうとしているのである。谷戸は、すでに事業者が買い取り、大部分が立ち入り禁止になっている。ただし、事業者にはスポーツ施設を作り、運営するだけの資金がない。収支計画(施設管理費-施設利用費)をみても、毎年2千万円以上の赤字になっている。おそらく各地の建設現場で発生する捨て場に困っている建設残土を谷戸に埋める事業で終わるだろうと言われている。

盛土高38mの残土埋立は、55万立方メートルで1日に130台のダンプカーが4年間も行きかう量に相当するが、それを抑える堰堤は、昨今の大雨に耐えられるだけの設計ではなく、大規模土砂災害の危険性も示唆されている。2年前には、同じような盛土をした戸沢峠が崩壊したが、当地に計画している残土による盛土は、遥かに規模が大きく、崩壊した場合に土砂が襲ってくる場所には宅地が広がっているのである。しかしながら、事業者が行政に提出した図面には誤りが多く、あまりに乱暴な計画だと建設コンサルタントは言う。

計画が実行されれば、直接的もしくは間接的にホタルの生息する谷戸には影響があり、おそらく壊滅的ダメージを受けるだろう。この谷戸を守ろうと「川町の環境を守る会」が結成され、7年前にはTBSテレビ(噂の!東京マガジン)でも紹介されたが、何の進展もなく、八王子市の開発許可のGoサインがでれば大量の建設残土が持込まれる状況にある。

そこで今回、川町の残土埋立に反対する住民集会が開催され、市議会議員や弁護士を含め100名を超える住民集会参加者、グリーンタウン高尾自治会、グリーンタウン高尾管理組合法人、川町の環境を守る会によって以下の「行動宣言」がなされた。

- 私たちは、誰もが安心して暮らせる生活環境の実現を目指します。

- 私たちは、自然を破壊し、災害発生の恐れがある開発に断固反対します。

- 私たちは、八王子市に対し住民本位の仕事をするように要求します。

- 私たちは、東京都及び八王子市に対し、破綻することが明白な(仮称)八王子スポーツパーク計画を許可しないよう要求します。

ゲンジボタルとヘイケボタルが同時に飛び交う、東京唯一の貴重な谷戸。これは八王子市だけでなく、東京都の財産であり自然遺産である。今回、講演を行うとともに、東京都及び八王子市に対し、ホタルと環境保全に関する意見書も作成した。是非とも、この事実を多くの皆様に知って頂き、ご意見を頂戴したいと思う。

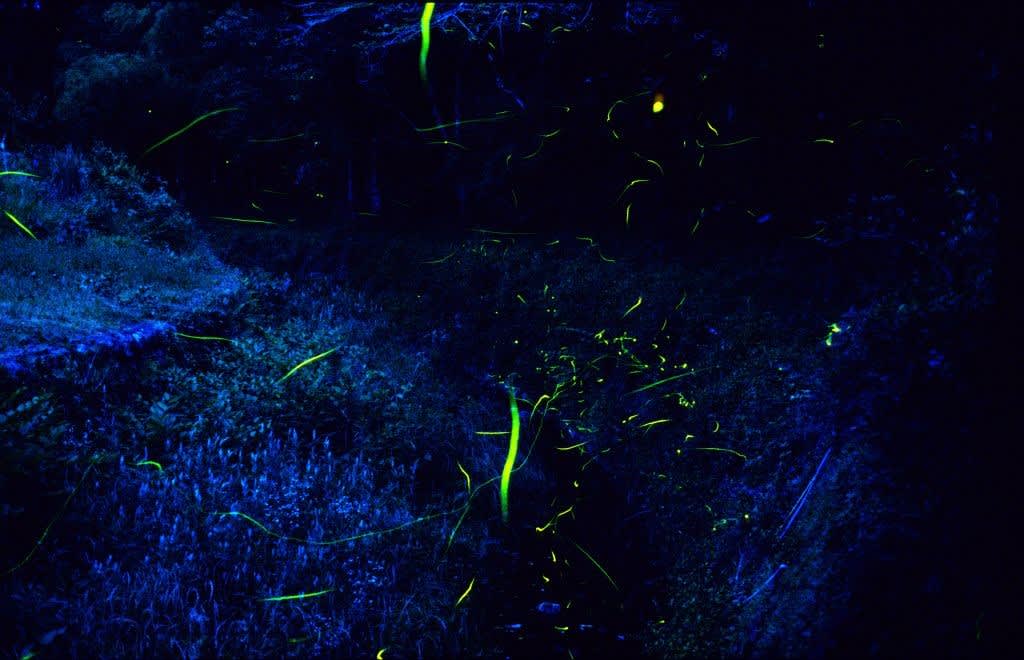

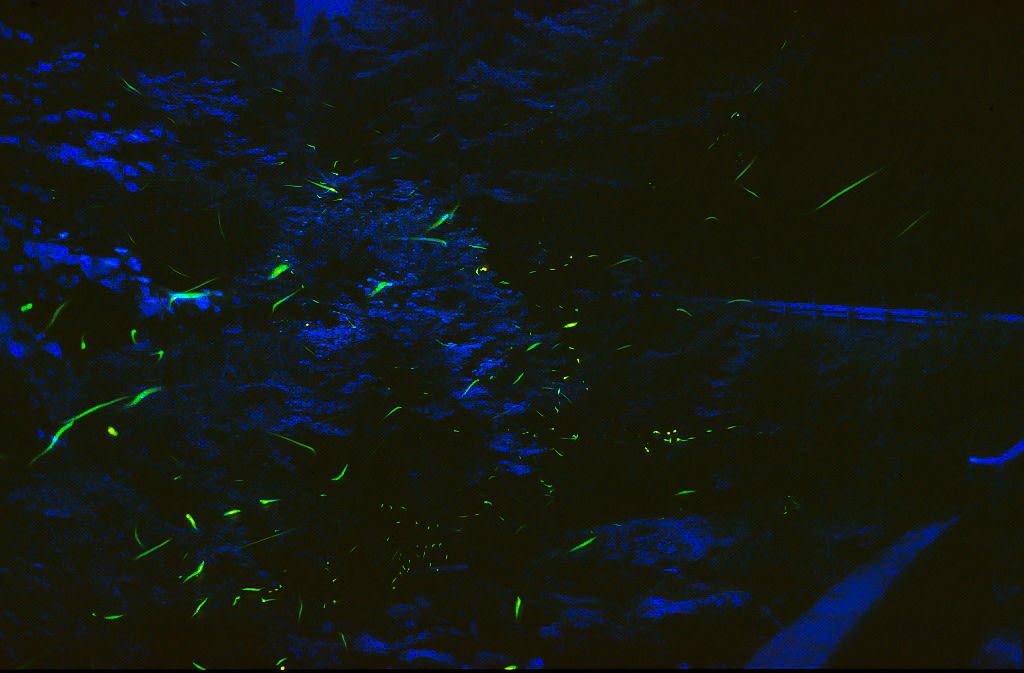

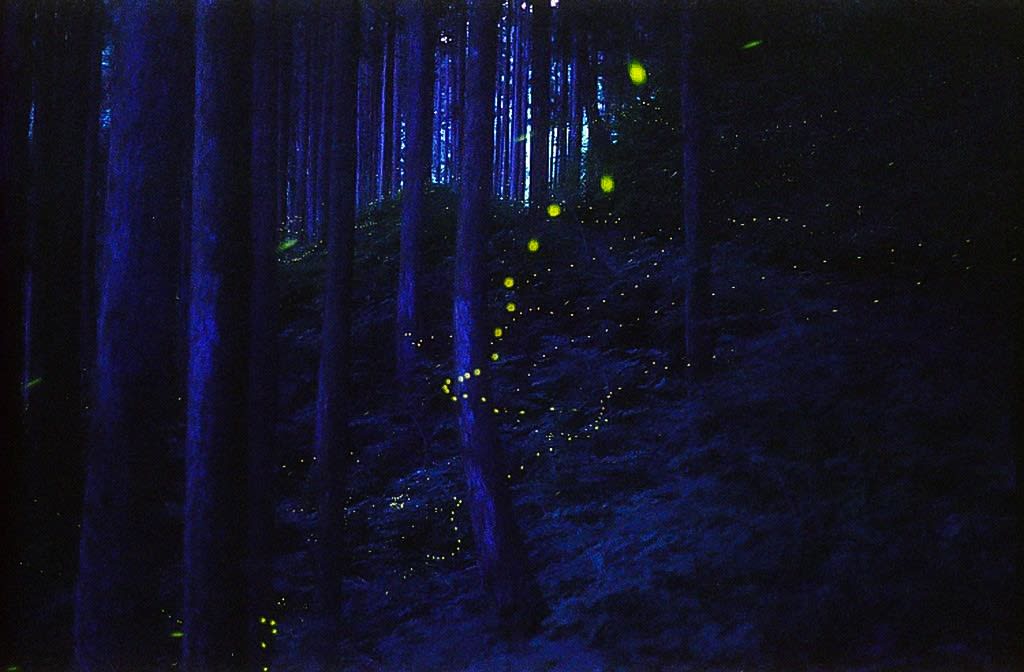

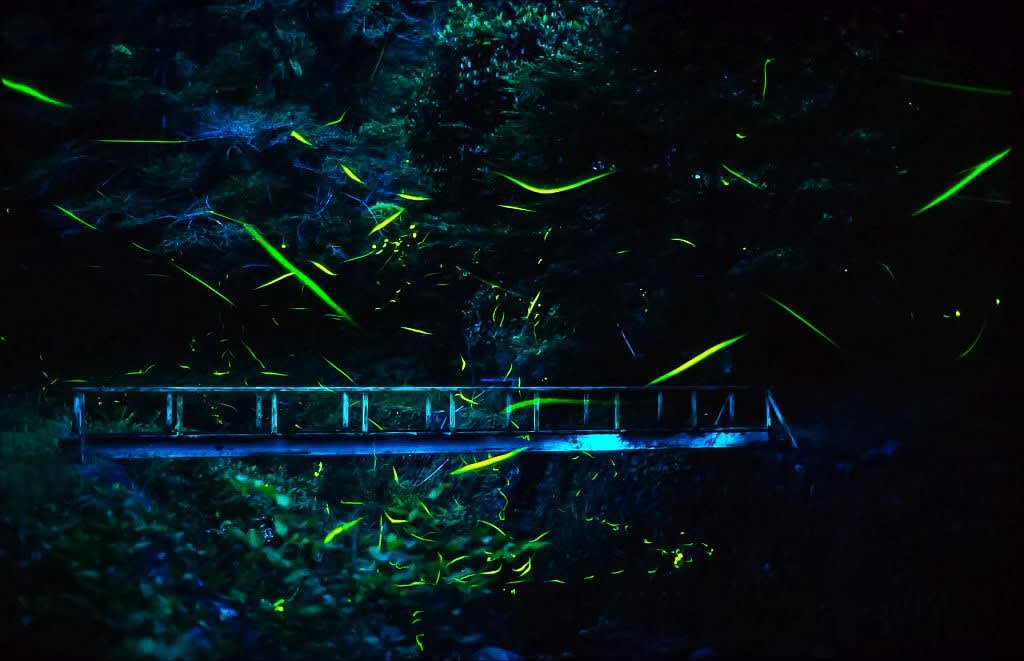

以下の写真は、今年の7月5日に撮影したゲンジボタルとヘイケボタルが舞う光景と、そこに計画されているスポーツパークの看板である。

ホームページ:八王子市川町の環境を守る会

お願い:なるべくクオリティの高い写真をご覧頂きたく、1024*683 Pixels で掲載しています。ウェブブラウザの画面サイズが小さいと、自動的に縮小表示されますが、画質が低下します。Internet Explorer等ウェブブラウザの画面サイズを大きくしてご覧ください。

ゲンジボタルとヘイケボタルの舞う光景

Canon EOS 5D Mark Ⅱ / Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE / バルブ撮影 F1.4 ISO 320 18分相当多重露光(撮影地:東京都八王子市川町/大沢川源流部の谷戸 2019.7.05)

(仮称)八王子スポーツパーク

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) 2019 Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.