古い町並みが残る宿場町に泊まるという経験はこれまで一度もありません。今回、女房と二人で木曽路を巡る旅(徒歩ではありません)を計画し、是非、奈良井宿に泊まりたいという願いを果たすことができました。

おそらくバスツアーでは到底叶えられない宿場町での宿泊は思いもよらぬ体験と感動を味わうことができました。

奈良井宿にはホテルなどという代物はまったくありません。あるのは昔ながらの旅籠でその数も知れています。そんな数少ない旅籠の中でも歴史ある宿の一つである「伊勢屋さん」を一夜の宿として選びました。

伊勢屋さんの建物はなんと文政元年(1818)に建てられたもので、奈良井宿を代表する歴史的建造物です。もともと伊勢屋さんはここ奈良井宿内で下問屋をつとめていたお家柄で、江戸時代には建物の中には問屋らしく牛馬をつなぐスペースもあったようです。

そんな伊勢屋さんは宿内を貫く旧街道に面して、千本格子が美しい外観と店先に置かれた常夜灯が古き昔の風情をこれでもかと醸し出しています。

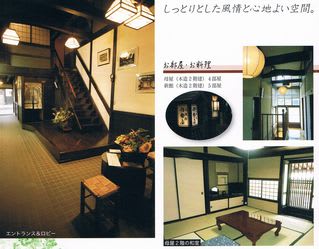

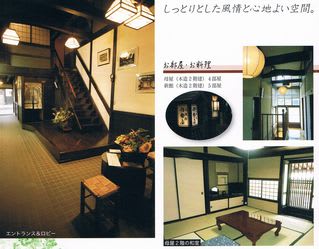

暖簾をくぐると建物をまっすぐに貫く通路が裏手へと延びています。どことなく京都の町家のような造りです。「ごめんください」と声をあげると、宿の若旦那がいそいそと出迎えてくれました。

素朴な立ち居振る舞いの若旦那がいうには、200年前からある建物で、母屋にもお部屋があるのですが、夏場は暑いので離れのお部屋を準備しているとのこと。母屋の内部は太い梁が目立つ重厚な建物で、黒光りした階段が2階の部屋へと通じています。

2階の部屋を見たければ自由にあがることができます。2階へとつづく階段をあがると屋根裏の梁がむき出しになっている様子をみることができます。

若旦那案内で裏手にある離れの部屋へと向かいます。今日の宿泊客はわずか4組とのこと。一組はブラジルからやってきた2人の若者。お部屋は6畳の畳敷きで、夫婦二人にはちょうどいい大きさです。離れは比較的新しい造りでかつての旅籠造りとは違います。

部屋にはクーラーの設備はありませんが、夜になると空気が冷えるので必要ないとのこと。念のため扇風機は部屋の中にあります。

もちろん風呂やトイレはお部屋にはありません。家族風呂が準備されています。温泉が湧き出しているわけではないので、普通のお湯ですが、どういう訳だか風呂は常に勢いよく熱いお湯が出っ放し。湯船は木曽五木のひとつ、コウヤマキで作られ、ゆったりとした広さを持っています。

贅沢に、そしてふんだんに流れるお湯を遠慮なく使い、今日一日の汗を流しました。

そしていよいよ楽しみの夕食です。食事処は母屋の1階にある大広間です。本日は宿泊客が4組ということでテーブルが4つ並べられています。そのテーブルの上には美味しそうな山の幸が並んでいます。

季節の野菜の煮物、近くの山で採れたキノコ、鯉の洗いと鯉の唐揚げのあんかけ、とろろそば、野沢菜の甘煮など結構な量です。

久しぶりに出会った素朴な味わいのある夕食を楽しむことができました。

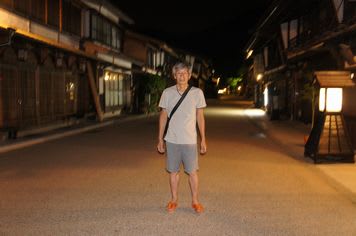

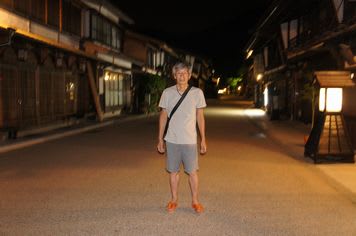

夕食が終わると、奈良井の宿は帳がおり、宿全体が漆黒の闇に包まれます。というのも宿内には街頭といった無粋なものがないので、都会では味わえない「真っ暗」な世界が広がっています。

きっと電気がなかった時代と同じような状況が平成の世でも味わえるのが、木曽路の奈良井なのでしょう。

そんなめったに味わえない状況を写真に収めました。ほんとうに真っ暗なのでフラッシュを使用したので少し明るく撮れていますが、実際は本当に暗いのです。

奈良井宿夜の景

奈良井宿夜の景

奈良井宿夜の景

奈良井宿夜の景

夜が更けていくと奈良井宿は無音、静寂の世界へと溶け込んでいきます。こんな時の流れもあったんだ、と都会に住む私たちにとっては忘れかけていた時代が蘇ってきたような瞬間です。

最後に木曽の山間にひっそりと佇む奈良井の宿は喧噪のなかで暮らす私たち現代人がどこかに置き忘れてきた何かを思い出させてくれる異次元の世界なのではないでしょうか。

ありがとうございました。

《御宿・伊勢屋》

http://www.oyado-iseya.jp/

http://www.oyado-iseya.jp/blog.html

〒399-6303 長野県塩尻市奈良井388番地 Tel:0264-34-3051 Fax:0264-34-3156

母屋 和室4室(木造2階建)

新館 和室6室(木造2階建)

ご宿泊 30名まで

宿泊 お一人様 一泊二食付 9,000円~

(お一人様での宿泊の場合 9,500円)

(料金はサービス料、消費税込み)

チェックイン PM3:00

チェックアウト AM10:00

※小学生以下のお子様(乳幼児を含む)を

ご同伴の場合は予めお知らせください。

無料駐車場あり(10台)

中山道木曽路・静かな妻籠宿の佇まい

中山道 木曽路「奈良井宿」

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

おそらくバスツアーでは到底叶えられない宿場町での宿泊は思いもよらぬ体験と感動を味わうことができました。

奈良井宿にはホテルなどという代物はまったくありません。あるのは昔ながらの旅籠でその数も知れています。そんな数少ない旅籠の中でも歴史ある宿の一つである「伊勢屋さん」を一夜の宿として選びました。

伊勢屋さんの建物はなんと文政元年(1818)に建てられたもので、奈良井宿を代表する歴史的建造物です。もともと伊勢屋さんはここ奈良井宿内で下問屋をつとめていたお家柄で、江戸時代には建物の中には問屋らしく牛馬をつなぐスペースもあったようです。

そんな伊勢屋さんは宿内を貫く旧街道に面して、千本格子が美しい外観と店先に置かれた常夜灯が古き昔の風情をこれでもかと醸し出しています。

暖簾をくぐると建物をまっすぐに貫く通路が裏手へと延びています。どことなく京都の町家のような造りです。「ごめんください」と声をあげると、宿の若旦那がいそいそと出迎えてくれました。

素朴な立ち居振る舞いの若旦那がいうには、200年前からある建物で、母屋にもお部屋があるのですが、夏場は暑いので離れのお部屋を準備しているとのこと。母屋の内部は太い梁が目立つ重厚な建物で、黒光りした階段が2階の部屋へと通じています。

2階の部屋を見たければ自由にあがることができます。2階へとつづく階段をあがると屋根裏の梁がむき出しになっている様子をみることができます。

若旦那案内で裏手にある離れの部屋へと向かいます。今日の宿泊客はわずか4組とのこと。一組はブラジルからやってきた2人の若者。お部屋は6畳の畳敷きで、夫婦二人にはちょうどいい大きさです。離れは比較的新しい造りでかつての旅籠造りとは違います。

部屋にはクーラーの設備はありませんが、夜になると空気が冷えるので必要ないとのこと。念のため扇風機は部屋の中にあります。

もちろん風呂やトイレはお部屋にはありません。家族風呂が準備されています。温泉が湧き出しているわけではないので、普通のお湯ですが、どういう訳だか風呂は常に勢いよく熱いお湯が出っ放し。湯船は木曽五木のひとつ、コウヤマキで作られ、ゆったりとした広さを持っています。

贅沢に、そしてふんだんに流れるお湯を遠慮なく使い、今日一日の汗を流しました。

そしていよいよ楽しみの夕食です。食事処は母屋の1階にある大広間です。本日は宿泊客が4組ということでテーブルが4つ並べられています。そのテーブルの上には美味しそうな山の幸が並んでいます。

季節の野菜の煮物、近くの山で採れたキノコ、鯉の洗いと鯉の唐揚げのあんかけ、とろろそば、野沢菜の甘煮など結構な量です。

久しぶりに出会った素朴な味わいのある夕食を楽しむことができました。

夕食が終わると、奈良井の宿は帳がおり、宿全体が漆黒の闇に包まれます。というのも宿内には街頭といった無粋なものがないので、都会では味わえない「真っ暗」な世界が広がっています。

きっと電気がなかった時代と同じような状況が平成の世でも味わえるのが、木曽路の奈良井なのでしょう。

そんなめったに味わえない状況を写真に収めました。ほんとうに真っ暗なのでフラッシュを使用したので少し明るく撮れていますが、実際は本当に暗いのです。

奈良井宿夜の景

奈良井宿夜の景 奈良井宿夜の景

奈良井宿夜の景 夜が更けていくと奈良井宿は無音、静寂の世界へと溶け込んでいきます。こんな時の流れもあったんだ、と都会に住む私たちにとっては忘れかけていた時代が蘇ってきたような瞬間です。

最後に木曽の山間にひっそりと佇む奈良井の宿は喧噪のなかで暮らす私たち現代人がどこかに置き忘れてきた何かを思い出させてくれる異次元の世界なのではないでしょうか。

ありがとうございました。

《御宿・伊勢屋》

http://www.oyado-iseya.jp/

http://www.oyado-iseya.jp/blog.html

〒399-6303 長野県塩尻市奈良井388番地 Tel:0264-34-3051 Fax:0264-34-3156

母屋 和室4室(木造2階建)

新館 和室6室(木造2階建)

ご宿泊 30名まで

宿泊 お一人様 一泊二食付 9,000円~

(お一人様での宿泊の場合 9,500円)

(料金はサービス料、消費税込み)

チェックイン PM3:00

チェックアウト AM10:00

※小学生以下のお子様(乳幼児を含む)を

ご同伴の場合は予めお知らせください。

無料駐車場あり(10台)

中山道木曽路・静かな妻籠宿の佇まい

中山道 木曽路「奈良井宿」

奈良井宿内の光景

奈良井宿内の光景 奈良井駅ホーム

奈良井駅ホーム JR奈良井駅

JR奈良井駅 人影のない宿内

人影のない宿内 狸しかいない宿内

狸しかいない宿内 宿内の様子

宿内の様子 宿内の様子

宿内の様子 旅籠「伊勢屋」

旅籠「伊勢屋」 手塚家

手塚家 鍵の手

鍵の手 淨龍寺ご本堂

淨龍寺ご本堂 高札

高札 鎮神社の鳥居

鎮神社の鳥居 京口の常夜灯

京口の常夜灯 閉店間近の漆器屋さん

閉店間近の漆器屋さん 木曽の大橋

木曽の大橋

妻籠宿俯瞰

妻籠宿俯瞰 JR南木曽駅

JR南木曽駅 JR南木曽駅前

JR南木曽駅前 妻籠行おんたけ交通バス

妻籠行おんたけ交通バス 妻籠宿入口

妻籠宿入口 妻籠宿路地

妻籠宿路地 妻籠宿家並み

妻籠宿家並み 高札場

高札場 静かな家並み

静かな家並み 妻籠宿本陣前

妻籠宿本陣前 宿内の枡形にて

宿内の枡形にて 寺下の町並み

寺下の町並み 寺下の町並みにて

寺下の町並みにて 寺下の町並み

寺下の町並み