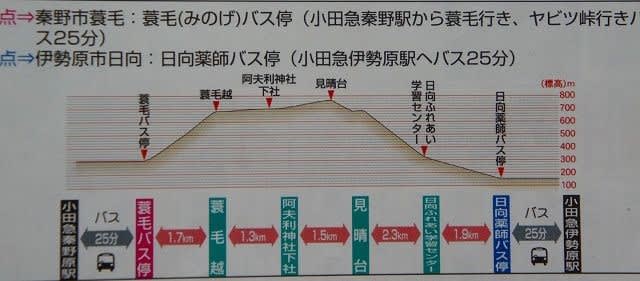

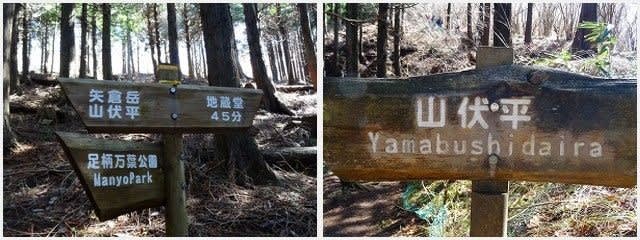

3月28日に更新した「大山参り蓑毛のみち」では

山や里を彩る素敵なお花たちにも出会えました。

今回はそのお花たちのご紹介です。

民家に咲いていた椿・絵姿

絞りだけでなく、枝変わりの白花も紅花も一緒に咲いていた。

座間市の星谷寺では、五色咲き分けの椿があったことを思い出す。

今も咲いているだろうか。

山中に咲いていたミツマタ

林道に咲いていたヤマブキ

その名の通り、ヤマブキ色の花が咲く。

石垣の上に咲いていたエニシダ

林道に咲いていた日向ミズキ

小さな独特の花が沢山ぶら下がって咲いており、面白い。

野道に咲いていたハナニラ

小さな花ならではの群生美。

蓑毛バス停のコブシ

コブシといえば思い出すのが、千昌夫の「北国の春」

義母が大好きな歌だった。

本日は都合によりコメント欄を閉じさせていただきます。