納戸の奥に眠っている箱を久しぶりに出してみると…

買い集めていた45年前の週刊ベースボールを読み返しています

去年の北京五輪を最後に野球が公式競技から除外されました。競技人口が少なく、北米

中南米・アジア・オセアニアなど実施地域も偏りがあり世界的に普及している競技ではなく

除外は妥当だと思われます。記事では'84年のロス五輪で正式競技に採用されると断言

していますが、実際は公開競技にとどまりました。五輪の正式競技に採用される基本的な

条件として「三大陸の少なくとも40ヶ国において行なわれている競技」との規約があります。

AINBA(国際野球連盟の前身)によれば'78年時点で34ヶ国が加盟していて近い将来に加盟が

予定されている国にブラジル・南アフリカ・スイス・バハマ諸島・マルタがあり、これで39ヶ国と

なるので楽観視していたのでしょう。 しかし開催時までに40ヶ国の条件をクリアできず正式

競技にはなれませんでした。そもそも加盟している34ヶ国の中には「棒」を振り「球」を ただ

追いかけているだけの国もあり、途中でフェードアウトした国も少なくなかったようです。

サッカーのようにボール1個でゲームが出来るのとは違い、各自に道具が必要で しかも道具が

高価であったり、ルールが複雑であるという事が世界的に普及しない要因かもしれません。また

五輪用に整備したフィールドが他の競技に使えないなど開催国には負担となっています。本来なら

"ベースボール"の母国アメリカが牽引役になるはずが、ドーピングのせいなのか五輪に消極的で

野球が再び正式競技に戻ることは無さそうです。五輪競技に採用されるには欧州における普及が

重要な要素ですが広まる気配はありません。

試合時間短縮のために投手に対して15秒ルールというものが今年から採用されました。

現在はエネルギーの無駄使いを無くすというエコの観点から時間の短縮が求められて

いますが、30年前にも試合時間の長さを指摘する声がありました。当時はオイルショック

から立ち直りエネルギー面の観点ではなく単にダラダラと時間を浪費している事に対する

批判でした。

第一に「バッテリー間のサイン交換が長すぎる」・・・カウントが悪くなったりピンチの場面になると

急に時間を使う。これを緻密な野球をやってると言う人がいるが、こういうのは緻密とは言わない。

決断力が無いか自信が無いかのどちらかだと一蹴してます。批判の対象は広島カープに向けられ

バッテリー間のやりとりが他と比べて長く、しかも時間を使っても良い結果になってない。ただ時間を

無駄に使ってるだけと酷評しています。確かに42試合中3時間以上が22試合、4時間を越えたのが

3試合もあるなど当時としては長い試合が多かったようです。

第二は「抗議」・・・些細な事にも抗議をする、本来 ストライク・ボールやアウト・セーフの判定に対する

抗議は認められていません。認められているのはルールに関する事だけで審判のジャッジに抗議は

出来ません。しかも散々抗議した挙句、連盟に提訴する条件で試合を再開する。提訴するのに一々

相手にゴチャゴチャ言う必要がどこにあるのか、提訴したければサッサとすればいいものをと。批判は

審判団にも向けられ、無用な抗議をしてくる連中は即刻 退場処分にすれば良い、そもそも抗議できる

のは監督だけで選手・コーチには抗議を権利すら無いのに相手にする審判にも問題アリとしています。

第三に「グラウンド上での緩慢な動き」・・・プレー中の動きは勿論、選手交代や攻守交代に時間を掛け

過ぎているとしています。 ブルペンで準備していたのに、何故さらに投球練習する必要があるのか。

緩慢な動きをする選手に対しては、そもそもスポーツをする体型でないのが何人かいると批判してます。

格闘技以外のアスリートで体重が100kgに迫る選手がいるのは野球ぐらいだ、ラグビーやアメフトなどは

相手選手と対峙し動きを止める為の肉体が必要で野球選手に巨体は必要ないとしています。ブクブクと

太ったオッサンのダラダラ野球など誰が見たいか、と酷評しています。

ドラフト1期生がプロ入りして13年、その殆んどがプロ野球の世界を去りました。第1回の

ドラフト会議で指名されたのは 131人で、そのうちプロへ進んだのは半数にも満たない

52人でした。まだ各球団のスカウティング能力も不十分で、恐らく "数 撃ちゃ当たる" 的な

感覚だったと思われます。

1年目が終わった時点で早くも3人が去り2年目を迎えられたのは49人、3年目は44人になり

4年目以降も減り続けて13年目の'78年時点で現役でいられたのは8人だけでした。13年目

ということは高卒だと31歳、大卒なら35歳ですから 今ならもっと多くが現役でいるだろうと

思いましたが想像していたほど多くはありませんでした。メジャーへ行った黒田・岩村・井口

他にも小笠原・松中・今岡などが13年目ですが、今なお現役は20人余りです。

投手で成功したと言えるのは鈴木(近鉄)・堀内(巨人)・木樽(ロッテ)の3人でしょうか。打者では

藤田(阪神)・長池(阪急)・水谷(広島)くらいが目立つくらいです。昔も今もプロの世界で生き残れる

選手は一握りですが、今は猶予期間というか球団側も少し長い目で見てくれるようになりました。

1期生は5年目終了時点で半数がクビになっています。逆に、第二の人生をやり直すには早めに

見切りをつけてあげた方が本人の為になるのでしょうけど。

松坂や田中将投手のように高卒新人が活躍することも珍しくなくなりましたが、この尾崎行雄投手は

ケタ外れの怪物でした。確かに打者の打撃技術レベルは現在と比べると、昔は低かったことはある

でしょうが年齢を考慮すれば、やはり素晴らしい投手であったことは間違いありません。

厳密に言うと尾崎は高卒新人ではありませんでした。浪商高を2年で中退し'62年にプロ入り、17歳の

若さで並み居る強打者たちを手玉に取りました。開幕2日目 大毎戦 延長10回表に初登板し2・3・4番を

抑えました。特に3番 榎本、4番 山内を連続三振にとるなど完璧なデビューでした。10回裏に点が入り

初勝利も手にしました。

初登板で初勝利をあげて勢いつき、西鉄戦では6回から登板し8者連続三振を奪うなど6連勝しました。

特筆すべきはその内容で 38回 1/3 を投げて自責点は1、防御率は 0.23 奪三振 61 と驚異的でした。

最終的に1年目の成績は 20勝9敗 防 2.42 で当然、新人王を受賞しました。2年目こそ7勝に終わり

ましたが3年目から3年連続で20勝を達成しました。5年目終了時点で98勝、1年平均が約20勝という

とんでもない投手でした。

6年目の5月に100勝を達成した頃に、尾崎の肩は悲鳴をあげました。酷使によって肩はパンク、加えて

爪が割れやすいという体質も影響して怪我との戦いが続き、結局6年目は6勝に終わりました。 連投や

酷使が当たり前であった時代とはいえ、無茶な起用で潰れてしまった投手が尾崎の他にもいました。

入団から2年連続30勝をあげた権藤(中日)や入団4年間で116勝 年平均が29勝だった杉浦(南海)など

「たら・れば」になりますが実に惜しまれます。尾崎は実働12年で引退しますが7年目以降は6年間で

わずか3勝をするのが精一杯でした。

伊良部投手などの代理人として有名な野村監督の長男 ダン野村氏こと野村克明氏は

元ヤクルトの選手でした。克明氏は沙知代夫人とアメリカ人の前夫との間の長男で、

この時は伊東姓を名乗ってました。野村監督とヤクルトの間には、まだこの時点では何の

接点もなく縁故入団というわけではありませんでした。

実は克明選手は前年に巨人の入団テストを受けていて、3次テストまで合格していて 残る

最終テストをパスすれば、その年のドラフトで指名されていたかもしれない位の実力でした。

しかし丁度その頃、南海・野村監督の解任騒動が起こり愛人と報道されていた女性の息子と

いうことでマスコミに追われることに嫌気がさしてアメリカの大学に進学しました。解任騒動が

落ち着いた頃にヤクルトのテストに合格し、ドラフト外で入団しました。

大学留学中にユマキャンプで通訳としてアルバイトしたのがきっかけでテスト入団したそうです。

選手としては1軍に上がることはなく成功しませんでしたが、野茂をはじめとした日本人選手の

代理人として野球界へ帰ってきました。

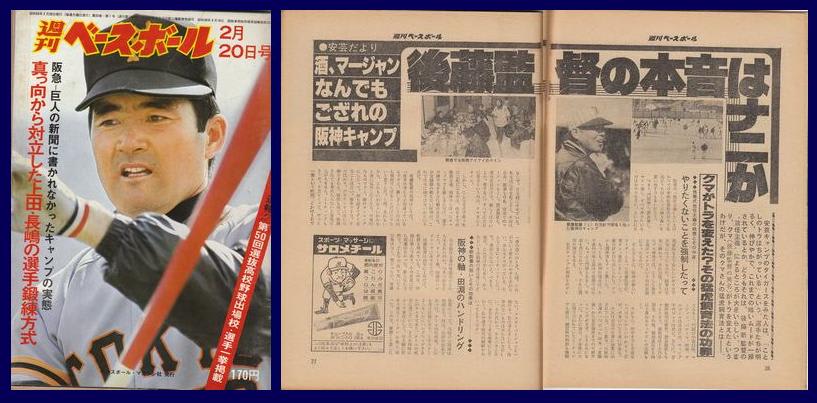

ここ数年の阪神タイガースはAクラスの常連で優勝争いに絡むなど強くなりましたが'70 ~'80 年代は

低迷期でBクラスに沈むことも珍しくありませんでした。後藤新監督は放任主義を掲げキャンプの段階

から選手の自由にやらせていて、周囲の懸念する声にも耳を貸さず開幕を迎えました。開幕ダッシュを

宣言しますが開幕巨人戦は2連敗、次のヤクルト戦で初勝利を上げるも2戦目はサヨナラ本塁打で負け。

1勝3敗で甲子園に戻り大洋戦で建て直しを図りますが3タテを喰らい1勝6敗で早くも最下位に沈みます。

この思わぬスタートに後藤監督は、まだ始まったばかりなのに非常事態宣言をして主力投手の総動員を

命じますが2勝目を上げたのは開幕から12日目のことでした。結局 この年の阪神は球団初の最下位と

なりました。

しかし不思議なことに球団内部から監督批判の声は聞こえてこず、むしろ同情論が出ました。「これはね、

後藤監督誕生のいきさつを皆が知っているからだと思いますよ。監督が担ぎ出されたのは吉田前監督が

不人気でチームの和が問題となり、それを浄化するにはクマさんが最適だということで就任を要請された。

采配の手腕・戦術・野球理論は二の次、勝てなくても文句は言えないのです」と内情を知る人は語ります。

球団フロント同様に選手達からも監督擁護の声が大勢でした。「開幕ダッシュは失敗したけどまだ大丈夫

5月には巻き返せるよ、慌てなさんな」(田淵) 「調子はいいよ、そのうち勝てるよ ツキがないだけ」(古沢)

チーム内に危機感はなく、ぬるま湯にドップリ浸かっていました。余談ですが田淵・古沢の2人はこの年の

オフに誕生した西武にトレードされました。

阪神の本当の暗黒時代はこの後にやって来ます。 '85年に日本一となり阪神フィーバーは頂点を迎えますが

'95年から '01年の7年間で4年連続を含めて6回も最下位になりました。今や関西地区だけでなく日本全国に

ファンがいる阪神だけに真弓新監督も少しの負けで大騒ぎされるでしょうから大変です。

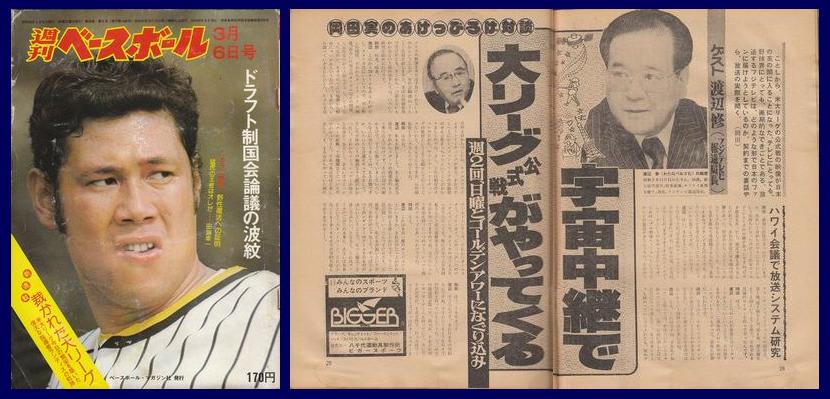

今では当たり前のセンター方向からのテレビ中継スタイルが始まったのがこの年でした。

当時はスパイ行為が恒常化していたので捕手のサインが丸見えとなる中継に抵抗を示す

球団も少なくありませんでした。特に全試合が中継されていた巨人は最後まで渋っていて

そのせいか日本テレビの中継では山倉捕手がサインを出す場面は一度も映さず、逆に

阪神の田淵捕手の時は度々映りました。こうした中、ヤクルトが乱数表を使用したり広島は

捕手→投手→捕手 とサイン交換を繰り返したりと各球団はサイン盗み防止にやっきでした。

センター方向から見ると変化球の曲がり具合や打つ瞬間が分かるなど好評でした。ただし

変化球の曲がり具合は視覚の錯覚であって実はそれ程 曲がってはいません。 カメラは

捕手-投手 の延長線上にあるのではなく、少しレフト側にずれて設置されています。すると

左腕投手のカーブ系の変化が大きく見えます。時折、高校野球でライト側にずれた中継を

目にすることがありますが、その時は左腕投手のカーブ系の曲がりは小さく逆に右腕投手の

カーブ系の変化が大きく見えます。

まだスピードガンは登場しませんが "ストロボ・アクション" なる物がお目見えしました。ボールの

軌跡をポイントでトレースしたものでしたが、見にくい・邪魔など不評ですぐになくなりました。

毎年、シーズン前には各球団に有望選手が現れます。この年の注目選手として挙げられていたのは

釘谷(ヤ)、村上(南)、大野(広)、角(巨) の4人です。期待順に記事になっていたと思われますが、最も

期待されたはずの釘谷だけが活躍できませんでした。

球団初の海外キャンプに帯同し、大リーグとのオープン戦で5打数5安打と結果を残し広岡監督にも

認められ意気揚々と帰国しました。帰国後のオープン戦でも本塁打を放つなど、新人の柳原と2人で

"ヤクルト版 ON誕生"だともてはやされました。しかし 結果は8試合 5打数2安打と全くの不発でした。

結果を出せなかった理由は明白で、変化球を全然打てなかったのです。オープン戦終盤にその弱点が

露呈してしまい開幕まもなく2軍に降格しこの年は再び浮上することはありませんでした。釘谷が1軍で

全く打てなかったわけではありませんでした。弱点が明らかなので拮抗した試合展開では使えませんが

大勢が決まった試合には出場できました。実働8年で打席数は少ないものの、3割を越す打率を残した

シーズンが4年もありました。

記事で紹介された4人のうち最も活躍したのは大野投手でしょう。この年の新人王は角投手でしたが

トータルで見たら大野投手の方が大成しました。この記事で大野についてオープン戦で通算13イニング

無失点と好投しているものの、前年のプロ1年目の防御率 135.00の投手がいきなり戦力になれるかは

分からないと、その実力に懐疑的でした。むしろ大野個人の経歴を取り上げていて硬式野球の経験が

無く、安定した銀行マン生活を捨てて入団テストを経てプロ入りした変わり者だと書いています。そんな

変わり者の大野投手は 148勝 138セーブ の成績を記録しカープの黄金期を支えました。

大リーグ アスレチックスのバイダ・ブルー投手がトレードされました。このトレードは成立するまでに

ドタバタがありました。ブルー投手は当時28歳、過去に20勝以上が2回・ノーヒットノーランも達成し

MVPや投手としての最高賞であるサイ・ヤング賞も受賞するなど大リーグを代表する左腕でした。

そんな投手をトレードすると発表したのは'77年オフのこと、しかも主力選手との交換ではなく金銭

(当時で5億円と言われていた) トレードであると。A'sのフィンリーオーナー 曰く 「オレは大変な赤字

なんだ、自分の所有する選手を売って赤字を埋めてどこが悪い!」と開き直りました。

このトレードにコミッショナーは「待った」をかけましたが、それにはワケがありました。実はこの一件の

前にも「公正とは思えない」トレード話をオーナーがぶち上げてコミッショナーに却下されていたのです。

それは'76年のシーズン終盤、優勝争いをしていたヤンキースとレッドソックス両球団にそれぞれ主力

選手を「売る」ことを持ち掛けたのでした。コミッショナーは「スポーツマンシップに欠ける」「選手を道具に

トレードを金儲けの手段にしている」として認めませんでした。

需要と供給の資本主義の下、アメリカでは何事も自由であると思いがちですが、「公正」でない事は

認めないという気質が当時はまだ健在でした。日本ではドラフトやFAをアメリカを真似て導入しましたが

不正の温床となっています。有力アマ選手に数球団が"栄養費"を渡していたことが露呈しましたが、

それ以前から公然の秘密であったにも拘らず追求の声は球界内からは勿論、批判すべきメディアからも

出ませんでした。FAにしても球団によるタンパリングは禁止されていますが、球団関係者の意を受けた

記者らが接触して事実上の交渉することは黙認されているのが現状です。日米のコミッショナー権限の

差は明らかです。そもそも日本のコミッショナーは近鉄球団 解散騒動以降しばらくの間 代行でいても、

誰も問題視しないほど軽い存在なのでしょう。

結局、このトレードは両リーグにまたがるトレード期限 3月15日のギリギリ午後11時55分に成立しました。

レッズに5億円で売ることが認められなかった事を教訓にしたのか今回はジャイアンツ相手にブルー1人に

6人のマイナー選手を申し訳程度に付けての、事実上の金銭トレードでした。

ヤクルトに柳原隆弘という選手がいました。智弁学園から大商大へ進み、入学早々に

三塁のレギュラーとなり卒業まで中心選手でした。大学の1年先輩に大洋の斉藤投手が

いましたが、斉藤 曰く 「守備は上手くありません。あんまりポロポロやるのであだ名は

ポロでした。でも打撃は素晴らしいです、1年間プロを経験して言えることは柳原の打撃は

間違いなくプロで通用します。」と賛辞を送っていました。4年生の春には4割を超す打率で

首位打者となりヤクルトの1位指名を受けて意気揚々とプロ野球の門をくぐりました。当時の

ドラフトは現在の形とは違って、全球団で指名順をクジ引きで決めて1番から順番に指名して

いくものでした。ヤクルトは6番目で柳原を指名しました(ちなみに1番目は法政大・江川)。

この年はヤクルトとして初の海外キャンプを行なうなど本社をあげて球団をバックアップします。

当然 柳原も1軍キャンプ帯同が決まっていましたが、練習嫌いを堂々と公言していた柳原は

第1次神宮キャンプを無断でスッポカシました。これが規律を重んじる広岡監督の逆鱗に触れ

1軍メンバーから漏れることとなります。柳原を売り出したい球団は広岡を説得しますが、結局

2軍落ちとなりました。自主トレならまだしも新人がキャンプをサボるのは前代未聞でした。

ただし柳原はこんな事で落ち込んだりはしません。2軍の教育リーグ戦に出場して2試合連続で

満塁本塁打を打つなど2軍クラスとの格の違いを見せつけます。1軍が帰国するとすぐに合流し

真価を問われることとなりました。しかし この頃から柳原の言動は大人しくなってきます。広岡監督、

森ヘッドコーチというガチガチの管理野球の下、彼本来の自由奔放さは消えて萎縮していきました。

期待された1年目は 20試合 20打数 3安打 1割5分 0本塁打 に終わりました。 2年目以降も

成績は芳しくなく '82年オフに近鉄にトレードされました。近鉄で一瞬の輝きを放ちます、'84.6.11 の

南海戦で史上4人目となる代打逆転満塁サヨナラ本塁打を打ちました。その後、日ハムに移籍し

その年オフに現役を引退しました。 【通算351試合 2割1分8厘 19本塁打】

選手にとって入団する球団のカルチャーは大事ですね。ドラフトで指名された、しかも1位だったと

いうことは間違いなく技術・力量はあったはずですが、自分に合う指導者・上司に出会える運を彼は

持ち合わせていなかったのでしょう。

…昭和47年 晩秋の11月、東京銀座の第一ホテルでロッテの松井静郎専務とカネやんが対面交渉し

重光武雄オーナー勅命を受けて、大沢監督後任の第12代監督就任を要請されタレント稼業の身から

4年ぶりに現場に戻ると決めた直後の事である。交渉を一任されていた松井専務は監督の年俸として

「0」を7個つけた金額を提示した(カネやんによると3000万円だったそうだ)。するとカネやんはそれには

目もくれず 「給料はいらんからワシの会社をバックアップして欲しい」 「ワシには億単位の仕事をする

能力があるし自信もある、ゼロを1つ増やしてほしい」 全権を一任されていた松井専務も即決できず

オーナーの判断を仰いだ。オーナー曰く 「億の金を積んでも獲得する価値の有る男」とカネやんを評し

正式に監督に迎えることになった。

-中略ー

監督在任5年間で後期優勝2回、日本一1回。カネやんブームは低調だったパ・リーグに灯をともし

ロッテ本社のイメージアップにも計り知れない貢献をした。 「カネダ企画」をはじめステーキハウス・

サウナ・クラブなど7社に対する億を超える援助も元は取れたそうだ。カネやんは球団の人事権も

掌握していて、契約更改の時になると球団社長と共にソロバンをはじいた。 例えば1億5千万円を

人件費と決定して、もし予算がオーバーしてしまうと2軍で将来性のない選手を数人クビにしたそうだ。

テレビの仕事を優先して試合開始間際ギリギリに球場入りすることも珍しくないなど、勝手な行動も

多かったが選手はもちろんフロント連中もオーナーお気に入りのカネやんに意見できなかった。

ロッテOBでもない金田がここまで重用されたのは、オーナーの同胞意識からでしょうか。

過去から現在に至るまで、ここまでの全権監督は存在しなかったでしょう。第二次政権の

時は会社経営が危なくなり まとまった金銭が必要になった金田が逆にオーナーに泣きつき

契約金と年俸を手にしたと言われてます。現役時代からワンマンで お山の大将でなければ

気が済まない金田は野球界が、いつまでも川上や鶴岡といった古株に牛耳られているのが

我慢できず、長嶋や王を抱きこんで名球会を立ち上げたそうです。わざわざ"昭和名球会"とし

2000本 or 200勝 をクリアしている大正生まれの川上や別所に入会資格を与えませんでした。

'70年代の花形スポーツは間違いなく野球でした。各TV局もそれぞれが様々な野球と

関わっていました。NHKと朝日系は夏の高校野球、日テレは巨人戦、TBS(毎日系)は

春のセンバツ大会と社会人都市対抗野球。 そんな中、フジ産経は蚊帳の外でしたが

そこで目をつけたのが大リーグでした。それ以前にもワールドシリーズやオールスターは

単発でNHKなどが放送してましたが、フジは通常のペナントレースの中継を計画しました。

前年に放送されたW・シリーズの評判は良く、フジ以外のTV局も注目し始めていたので

フジはスポーツ部ではなく報道部の責任者をアメリカへ派遣するなど隠密行動をとりました。

一方でテレ朝も動き始めましたが、先を行くフジが契約を成立させました。当時の大リーグは

R・ジャクソン(ヤンキース)、T・シーバー(レッズ)、N・ライアン(エンジェルス) など錚錚たる

選手がいましたが日本での知名度は低く視聴率的には苦戦しました。

当然、生中継ではなく日曜日の昼に1時間30分、月曜の夜8時から1時間に編集して

放送しました。番組コンテンツとしては成功しませんでしたが、日本のプロ野球中継に

与えた影響は大きなものでした。 日本の中継はバックネット裏からのカメラアングル

でしたが、大リーグはセンター方向からの映像でした。この映像は投手の球筋や打者の

ミートポイントもハッキリと分かると大変好評で、現在の中継アングルが定着しました。

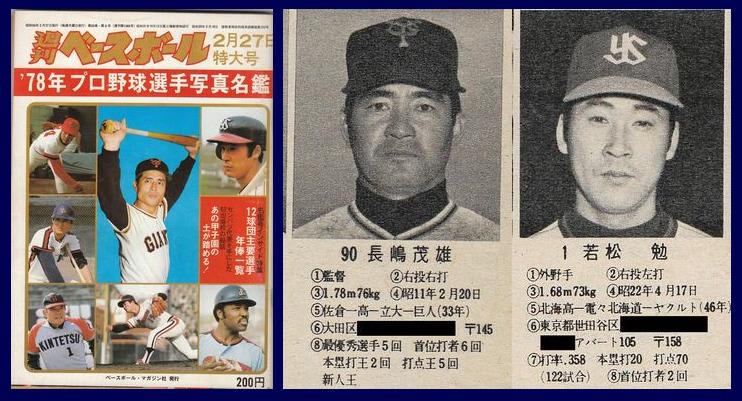

今や個人情報の管理にうるさくなって学校では生徒の名簿は作成しない所も珍しくない

御時世ですが、この頃の選手名鑑には住所まで掲載されていました。住所の掲載は

その後も暫く続きますが '80年代に入ると削除されました。その代わりに家族構成が

実名で掲載されるようになります。一般人よりも高額の報酬を得ているプロ野球選手の

子供の実名を掲載するのは犯罪に巻き込まれる恐れがありそうですが当時はのどか

だったのでしょうか?家族構成の掲載はその後も暫く続きました。

名鑑の中身を見てみると意外に、一戸建てに住んでいる選手が少ないことが分かります。

すでに一流選手であった阪急・山田投手や福本選手、広島・山本浩二選手クラスでも

マンション派です。ヤクルト・若松選手などは前年に2度目の首位打者を獲り、それなりに

昇給したはずなのにアパート暮らしだったのには驚きです。さすがに長嶋・王・金田クラスは

既に都内一等地に一戸建てを構えていました。かつてドラフトで意中でない球団に指名されて

入団条件として土地を要求した投手がいましたが野球選手でも"家"はまだ高嶺の花でした。

吉田前監督の下、4位に終わった阪神タイガースは後藤次男氏を新監督に据え新たな年を

迎えました。チーム内に細かな規則を作り徹底した管理野球を行なった吉田前監督でしたが

結果はBクラスの4位に終わるも続投に意欲を見せフロントも一時は容認しますが選手からの

反発が強く結局 辞任に追い込まれました。フロントが続投させようとしたのには阪神特有の

お家事情がありました。当時は 吉田vs村山の派閥対立がチーム内に留まらずフロントにも

存在していました。吉田が辞めて村山派が台頭するのを嫌った現フロントは、吉田の続投を

画策するも失敗し次善の策として、どちらの派にも属してない後藤次男氏を監督に迎えました。

現場の権力抗争に興味の無かった後藤は解説者として自由気ままに引退後の生活を送って

いました。そんな自由人 後藤は脱・管理野球を掲げます。以前 "放任野球"で有名だったのが

東映監督時代の大下弘です。大下は"三無主義"を掲げます、「門限・罰金・サイン」を全て無くし

選手の好きにやらせますが結果は大失敗。後藤はそれ以来の放任野球をすると宣言しました。

キャンプも前年までとは雲泥の差の軽い練習で選手には好評でしたが・・

午後の練習は早々に切り上げ、代わりに自主練習を設定、夕食後のミーティングも廃止。夜の

外出・飲酒は自由、門限もあって無いようなもの・・・最初の頃は午後の自主練習をする選手も

いましたが当然のように徐々にいなくなり、中心選手の田淵は課題の守備練習もソコソコに

打撃練習で気分良く柵越えを連発すると練習を切り上げて、夕食も摂らずに夜の街へと消えて…

周囲は ぬるま湯環境が成長株の掛布選手に悪影響があるのではと危惧しますが後藤監督は

「掛布は大丈夫、ヤツは放っておいても自分でやるタイプだから」と放任しますが、掛布もやがて

飲酒運転を起こすなどトラブルメーカーとなっていき、実績だけをみれば監督やコーチの要請が

あってもおかしくない人物なのに引退後 未だに現場を経験していません。 ちなみにこの年の

阪神の成績は41勝80敗で球団初の最下位となり、後藤監督は1年で退くことになりました。

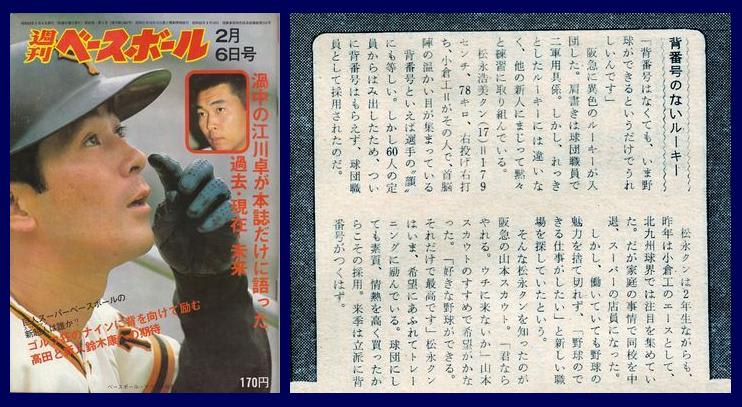

ドラフトで指名されなくても当時はドラフト外というプロ入りの道がありました。さらに裏技で

球団職員や練習生として"入団"する方法もありましたが、ユニフォームは着れても背番号は

付いてなく、2軍の試合にも出場できませんでした。西武・伊東、中日・大豊、阪神・中込など

多くは有力選手を囲い込み、翌年のドラフトで指名するという抜け穴をついた方法でした。

この様なドラフトの裏技として使われる前は、記事の松永選手のようにプロへの入り口として

正常に機能していましたが、ドラフト指名選手よりも実力が劣る場合が多く成功は稀でした。

数年前 阪神に15歳の辻本投手が指名されて話題になりましたが、'78年にも15歳の選手が

クラウンライターに練習生として入団しました。投手と外野手の2人でしたが外野手の選手は

中学時代はバスケ部所属で野球経験は無く、球団は無責任だとの声が大勢でした。 結局

両選手は支配下登録されず、2軍の試合にすら出場すること無く '81年に解雇されました。

現在では育成選手制度が出来ましたが、一定期間内に支配下登録されないと自由契約となり

厳しい立場であるのは昔と変わりません。育成出身の巨人・山口投手が新人王に選出される

など徐々に機能し始めてきました。ちなみに記事の松永選手は その後スイッチヒッターとなり

練習生出身の選手としては、数少ない成功例となりました。