一ヶ月後に小惑星が衝突し、滅びることになった地球。

高校で毎日、執拗ないじめを受ける友樹、社会の下の下まで落ち、人を殺したヤクザの信士、妊娠して暴力的な恋人から逃げ出した静香、個性的な歌手で成功するも恋人を殺してしまったLoko。

人生をうまく生きられなかった四人が、最期の時までをどう過ごすのか。

静香の独白。

”子供の頃、あたしには夢があった。大人になったらゴミタメのような家を出て、惚れた男と結婚して、休日には家族で動物園や水族館に出かける。自分には縁がなさそうだと、一度も使わず玩具箱にしまった夢。もうすぐ遥か上から巨大な石が降って来て、あたしたちはみんな死ぬ。けれど最期の時、あたしの隣には惚れた男と子どもたちがいる。神さまが創った世界では叶わなかった夢が、神さまが壊そうとしている世界で叶ってしまった。ねえ神さま、あんたは本当に矛盾の塊だな”

4人の不思議な結びつきに胸が打たれる、人類滅亡が宣告された世界での一風変わった終末物語でした。

「滅びの前のシャングリラ」

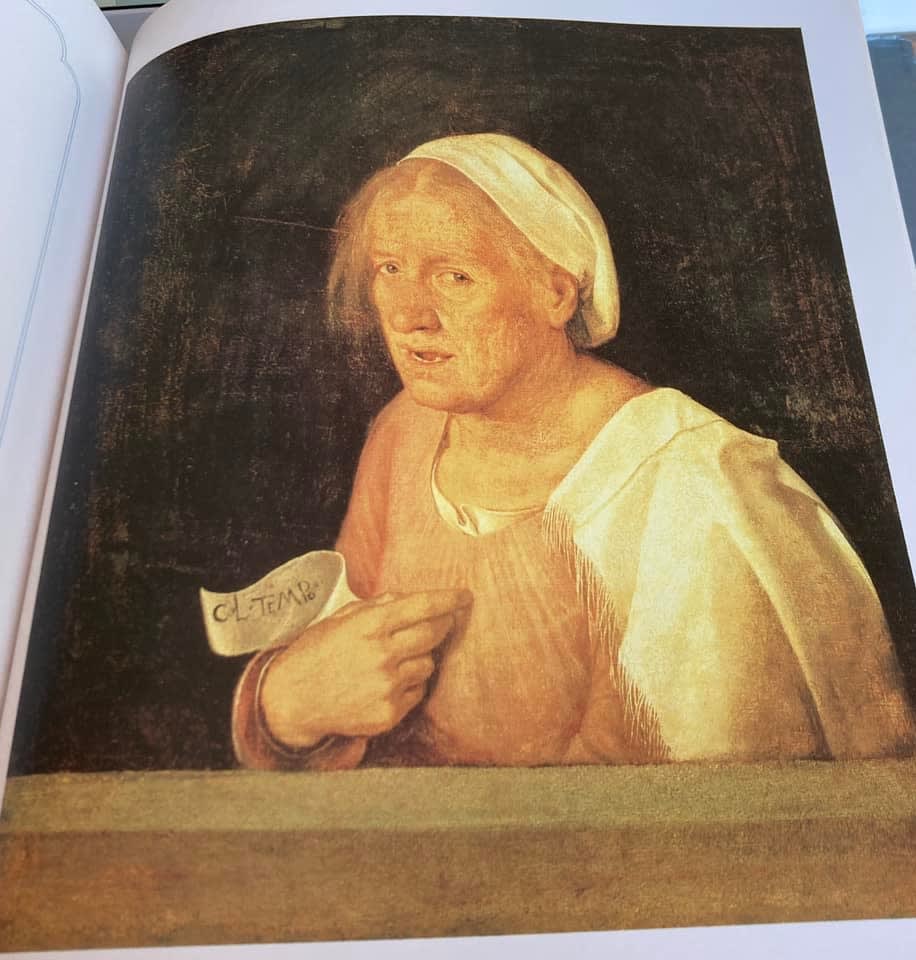

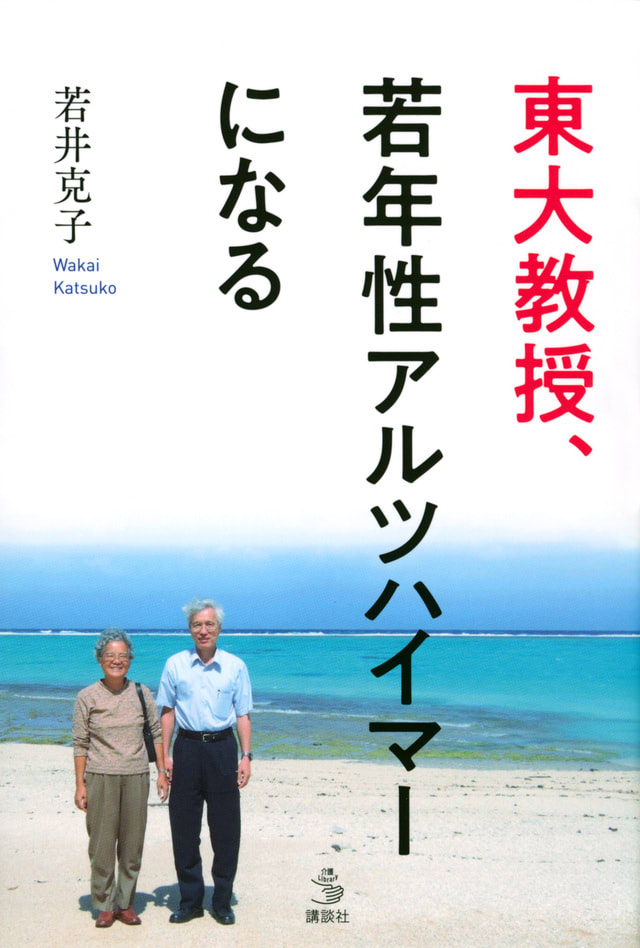

「東大教授、若年性アルツハイマーになる」

脳外科医としてスタートした若井晋(すすむ)氏は、独協医大教授を経て東大教授となり、国際地域保険の専門家としても世界を飛び回り、英語、ドイツ語、中国語に堪能だったといいます。

その彼が、自分の異変に気がついたのは54歳の頃。

簡単な漢字が出てこない、馴染みの場所に辿り着けない、ATMでお金を下せない、券売機で切符が買えない。

次第に日常生活に支障が出るも、プライドや、そんなことがある訳がないという気持ちが先に立って中々受診できない。

ようやく受診して若年性アルツハイマーと診断されたのは、59歳の時だったそうです。

その年に東大を早期退職して、そこから75歳で亡くなられるまでの軌跡を、妻の手で詳細に書かれています。

退職をして3年後、インタビューで「アルツハイマーになったことの意味が、ご自身の中にあると考えていらっしゃいますか。」と聞かれて

「私がアルツハイマーになったということが、自分にとって最初は『何でだ』と思っていました。けれども私は私であることがやっとわかった。そこまでに至るまでに相当格闘したわけですけど。」と。

”晋は若年性アルツハイマー病になって、知識を、地位を、職を失った。

それは、世間からは「地獄」に見えるのかもしれない。

だが私には、むしろ、すべて失ったことで「あるがまま」を得て、信仰の、人生の本質に触れたように感じられるのだ。”

ご夫婦ともに、熱心なクリスチャンでいらしたのですね。

2021年2月10日、直接の死因は誤嚥性肺炎で、氏は亡くなられています。

「東大教授、若年性アルツハイマーになる」