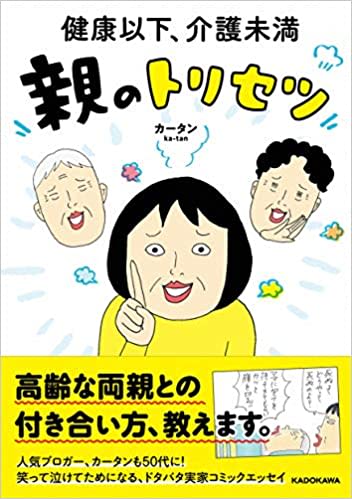

「OUT」から25年、女性たちの困窮と憤怒を捉えつづける桐野夏生による、予言的ディストピアというキャッチコピーに惹かれて読んでみました。

29歳のリキは北海道の寒村の出身。故郷での介護職を辞めて上京したものの、学歴も美貌もコネもない彼女は非正規の職しか得られない。派遣で病院事務の仕事をするが、食べるのがようやく。高額の報酬に釣られて、代理母になる決意をするが…

冒頭、貧困女子の生活の様子が生々しく書かれています。

昼食は前日に割引セールで買ったコンビニのおにぎり、衣服やアクセサリーを買うなんて夢のまた夢、スタバのコーヒーを飲む余裕もない。

そんな生活に嫌気がさして、リキは元有名バレエダンサーの草桶の子供の代理母になる契約を交わす。

草桶は自分の遺伝子を持った子供を切望するが、妻は不妊治療をしても妊娠できない。

1千万という高額報酬で、リキは草桶の精子を人工授精して妊娠するのです。

しかしこの登場人物たちの、誰も好きになることができない。

リキは貧困生活を嘆きながらそれを打破する努力をする訳でもなし、金がないくせに男を買ったり、代理母の契約をしながらも、産むかどうするかずっと迷っている。

挙句の果ては、草桶の人工授精をした同時期に他の二人の男とセックスしたりする。

草桶はまた金持ちであるせいか上から目線もいいところで、その言動にいらっとさせられる。

草桶の妻も夫に振り回されながらずっと迷っているし、親友の変人りり子がまた無責任に引っ掻き回してくる。

誰にも感情移入できないところで、貧困、妊娠、出産、不妊、代理母といった現実が突きつけられる。

優柔不断でずっと迷い続けていたリキが最後に下した決断には、あり得ないと驚かされるものの、よくやった!と拍手をしたくもなります。

全てに自信がなく主体性がまるでなかった彼女が、初めてキッパリと大きな決断をしたのですから。

その先の不安は拭えないものの、母は強しと言うべきなのでしょうか。

しかし残念ながら、「OUT」ほどのインパクトはありませんでした。