7月1日(日)”北ウイングで旭川へ

大雪山黒岳:1984mを登る、梅雨が明けた東京はこの天気・・・

8:00 羽田 30℃

9:35 旭川(エゾ梅雨ing) 20℃

旭川空港=

旭川空港= 旭川駅=

旭川駅= 層雲峡とバス移動

層雲峡とバス移動

14:00 層雲峡温泉を流れる黒岳沢は 泥

泥 流

流 でした

でした

(今日からここで2泊します)

エゾスカシユリとカノコソウ(石狩川)

*

7月2日(月)8:00 小雨の中、黒岳R-Wへ

予報は 曇り、晴れ

曇り、晴れ マークもあった

マークもあった

層雲峡、石狩川が流れています

大正時代の文豪、大町桂月が紀行文で紹介したのがきっかけで、大雪山登頂

大正時代の文豪、大町桂月が紀行文で紹介したのがきっかけで、大雪山登頂

のためにこの地を訪れ、その魅力に触れた。

当時アイヌ語で「ソウウンベツ」と呼ばれていたのにちなんで「層雲峡」と名付けた。

8:30 5合目展望台から、小雨視界ゼロ

5合目リフト乗り場への遊歩道、 雲が動けば・・・

雲が動けば・・・

彼の生まれはここ、北海道

彼の生まれはここ、北海道

エゾチシマキンバイ

チングルマ(稚児車)

5合目からリフトで7合目へ

リフト下で エゾコザクラ、まれに

エゾコザクラ、まれに クロユリがあった

クロユリがあった

「黒岳カムイの森のみち」を散策した(約40分)

エンレイソウ エゾイチゲ ミヤマエンレイソウ

「あまりょうの滝」、雪渓の間から・・・

9:50 7合目登山口、ここから 単独行動です

単独行動です

いきなりの雪渓(トータル7カ所あった)帰りが 心配です

心配です

【冬、風下にあたる北東斜面、7月一杯残雪があるとも= レンジャーの話】

レンジャーの話】

ショウジョウバカマ

ミヤマハタザオ(大きい)

エゾノハクサンイチゲ

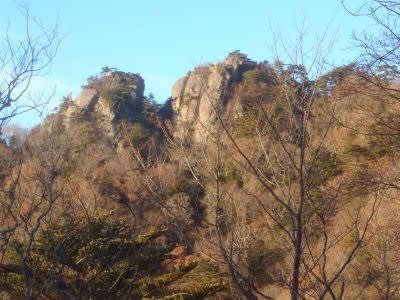

10:50 9合目を過ぎて、「 まねき岩」 よく来たな!!!

まねき岩」 よく来たな!!!

時折視界が・・・

タカネスミレ

最後の雪渓

11:00 黒岳( 晴れていました)

晴れていました)

メアカンキンバイ

メアカンキンバイ

カムイ

カムイ ミンタラ(神々の遊ぶ

ミンタラ(神々の遊ぶ 庭)とはいい表現だ

庭)とはいい表現だ

凌雲岳:2124mの奥に北鎮岳:2244m

白雲岳:2230m

北海岳:2149m、雪渓の中央奥に旭岳:2291m( 見えない)

見えない)

黒岳石室への道

風衝地(黒岳南西斜面)吹きっさらしで積雪は少なく、低温乾燥の

風衝地(黒岳南西斜面)吹きっさらしで積雪は少なく、低温乾燥の

厳しい環境、それに耐えるウラシマツツジのような小低木が多い

イソツツジ

イソツツジ

イワウメ

イワウメ  (多いまさに

(多いまさに 主役)

主役)

キバナシャクナゲ

エゾコザクラ

エゾコザクラ

北海岳・石室(桂月岳)・北鎮岳分岐

11:30~12:00 桂月岳:1938m(ピストンした)

エゾノツガザクラ

桂月岳のピーク(三角点も標示もなかった)

黒岳(中央に三角点と祠がある)

イワウメと ウラシマツツジの葉

ウラシマツツジの葉

エゾコザクラ

エゾコザクラ

黒岳石室(いしむろ)宿泊・ 休憩もできる避難小屋、

休憩もできる避難小屋、 バイオトイレもあった。

バイオトイレもあった。

12:20 黒岳 (祠)

(祠)

エゾノハクサンチドリ

フキノトウ(でっかい)

7合目~5合目までは登山道を下り、5合目からR-Wで下山

小雨が降ってました

小雨が降ってました

ビジターセンターで

**

行程:標高差464m、7.3km、約4.5時間

行程:標高差464m、7.3km、約4.5時間

9:50 7合目 ⇒10:40 9合目 ⇒11:00 黒岳 ⇒11:30 石室

⇒11:45 桂月岳 ⇒12:00 石室 ⇒12:20 黒岳 ⇒13:20 7合目

⇒14:00 5合目 ⇒14:35 黒岳R-W駅

龍言から)

龍言から) 坂戸山(坂戸城)は、カタクリの群落で知られる。

坂戸山(坂戸城)は、カタクリの群落で知られる。 入浴は、約4千坪の大庭園、六日町温泉の名旅館「龍言」で。

入浴は、約4千坪の大庭園、六日町温泉の名旅館「龍言」で。

スキー場跡、ここを登ります

スキー場跡、ここを登ります

開花準備中)

開花準備中)

婆さんの一行です

婆さんの一行です

ヤマザクラ

ヤマザクラ

八海山 右奥)中ノ岳

八海山 右奥)中ノ岳

もう

もう

いただく

いただく

雪が多い。

雪が多い。 の事態も充分懸念される。

の事態も充分懸念される。 エスケープした。

エスケープした。

アクアラインで千葉の君津へ

アクアラインで千葉の君津へ

Y岡さんと

Y岡さんと S野君

S野君

関東ふれあいの道」を歩きます

関東ふれあいの道」を歩きます

起

起 伏をいくつか越えていきます

伏をいくつか越えていきます

阿修羅」と命名した大木

阿修羅」と命名した大木

榊が?

榊が?

with tazaki

with tazaki

見

見 当たらなかった。

当たらなかった。

迷うことはありません。

迷うことはありません。

aitabiツアー、TDは

aitabiツアー、TDは S野の3人体制、岩場があるので万全の準備だ。

S野の3人体制、岩場があるので万全の準備だ。

見えない(右の山は月山)

見えない(右の山は月山)

記載されていない

記載されていない

スタート、総勢

スタート、総勢

名の登山隊だ

名の登山隊だ

聖域、しめ飾りをくぐって、根本登山口へ。

聖域、しめ飾りをくぐって、根本登山口へ。

待つ・・・・・

待つ・・・・・

燃えてます!!!!

燃えてます!!!!

待つ・・・・・

待つ・・・・・

尾根コースを行く

尾根コースを行く

:

:

昼食、13:20 約30mの鎖を登って、両岩のコルへ

昼食、13:20 約30mの鎖を登って、両岩のコルへ

太平洋が見える

太平洋が見える

暗い

暗い

福島原発から31.2kmの地点でした

福島原発から31.2kmの地点でした  コース説明です

コース説明です

諏訪神社奥宮

諏訪神社奥宮

開け、小山町が(雲に隠れた箱根の山並みです)

開け、小山町が(雲に隠れた箱根の山並みです)

ポツ

ポツ

丹沢湖(浅瀬入口)へも降りれます、まずは

丹沢湖(浅瀬入口)へも降りれます、まずは

蝉

蝉 夕方、曇っていたので勘違いしたのか?

夕方、曇っていたので勘違いしたのか?

行程:標高差217m、5時間、約16,2km

行程:標高差217m、5時間、約16,2km