崇徳天皇御廟発見

建仁寺を出て右へ・・・東大路通りへ出る一本手前の道を北へ折れて・・・少し歩くと

建仁寺を出て右へ・・・東大路通りへ出る一本手前の道を北へ折れて・・・少し歩くと鬱蒼とした楠が茂る古めかしい塀で囲まれた社のような建物発見!

近寄ってみると何と「崇徳天皇御廟」との石碑が!え、こんなところに御廟が。

近寄ってみると何と「崇徳天皇御廟」との石碑が!え、こんなところに御廟が。崇徳天皇と言えば百人一首「77番」と記憶していますが

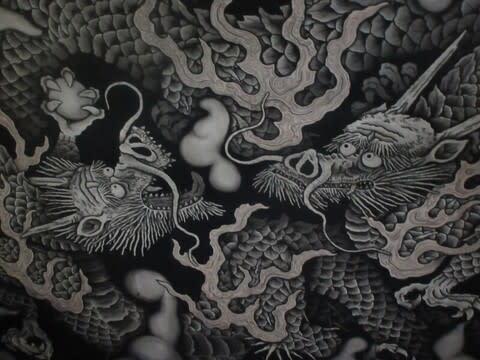

こちらの写真二枚はお借りしました。

こちらの写真二枚はお借りしました。元天皇の御廟が何故こんなところに?

気になって調べてみました・・・簡単ですが

崇徳院(すとくいん・元永2年~長寛2年 / 1119~1164年)とは第七十五代の天皇で、鳥羽天皇の第一皇子。

崇徳院(すとくいん・元永2年~長寛2年 / 1119~1164年)とは第七十五代の天皇で、鳥羽天皇の第一皇子。●藤原顕輔に「詞花集」の編纂を命じられたほか、西行法師などとも親交がありました。

保安四年(1123年)、わずか五才で即位されたが、永治元年(1141年)、鳥羽上皇に強いられて退位。

その後も、自らの子どもである重仁親王が即位することができないことなどもあり、

その後も、自らの子どもである重仁親王が即位することができないことなどもあり、後の保元の乱の原因のひとつになります。乱の後、

その責任者として讃岐の国(現在の香川県)に流されましたが、

讃岐に流された崇徳院は髪も爪も切らず、世を恨みつづけながら亡くなっていったと言われています。

そーだったのか。保元の乱・・・何だか歴史で習ったような~~

う~~ん!そのご、様々・多くの変遷を経て・・・この地に!

京都は流石に歴史を刻む街

奥深い物語が刻まれているのですね~~!

一つこぼれ種を拾って・・・何だか賢くなったような・・・笑!!!

11月2日

そんな秋の日の出来事でした。

本日ご訪問くださいました皆様ありがとうございました・・・

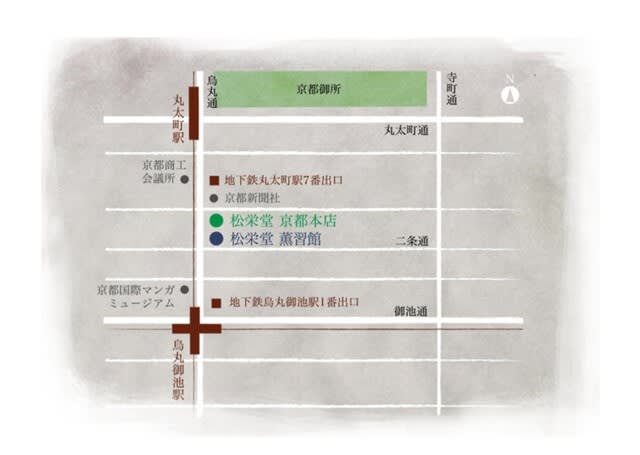

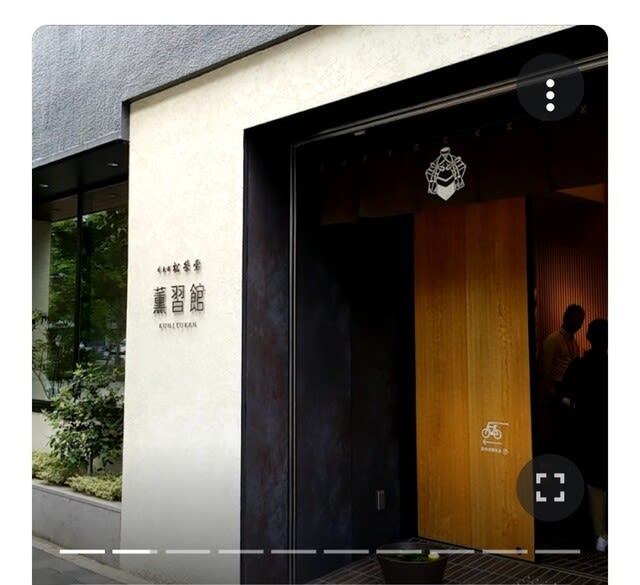

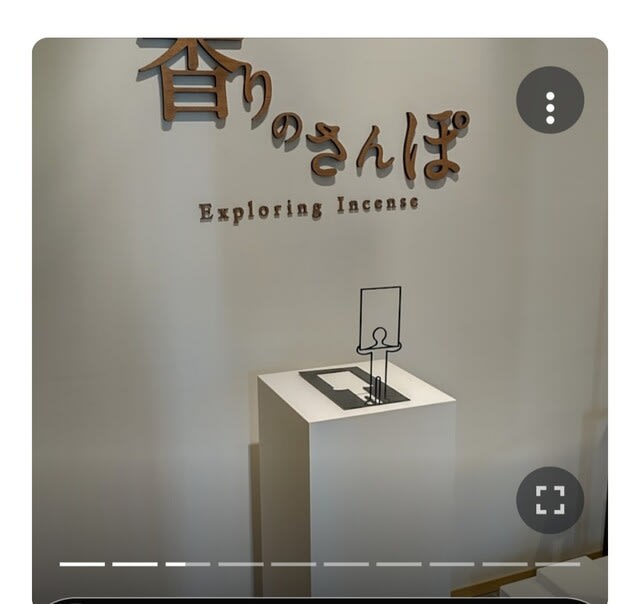

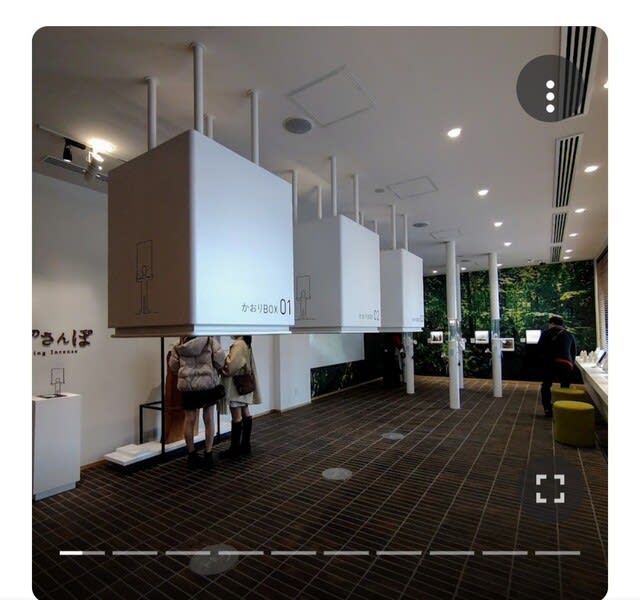

香りはふとした瞬間に記憶を呼び覚ましてくれます。

香りはふとした瞬間に記憶を呼び覚ましてくれます。

本日ブログ開設11年目に突入!

本日ブログ開設11年目に突入!