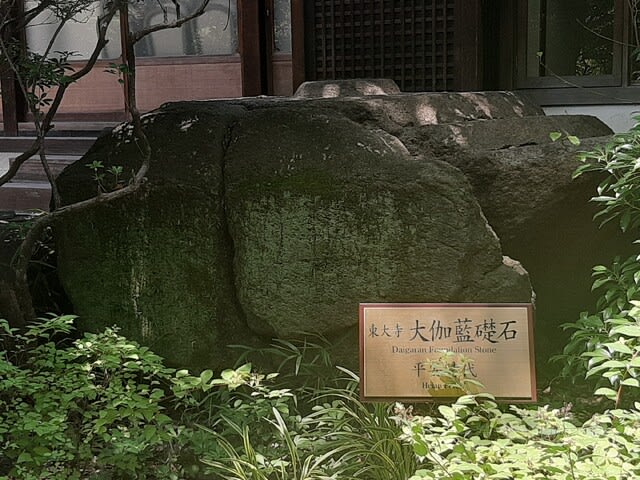

●正倉院がまもり伝えた宝物(ほうもつ)の一つ

螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)高度な技法で華やかな意匠を表わされたも正倉院宝物。

●正倉院宝物は「聖武天皇」の所蔵していた物故「宮内庁 正倉院所蔵」となり国宝には指定されません。

●頭部がまっすぐの五弦琵琶は、インドが発祥の地です。撥受けは、たい瑁(たいまい)を貼り、

貝殻を使った螺鈿(らでん)で、熱帯樹と飛鳥や駱駝(らくだ)に乗り琵琶[四絃琵琶]を弾く胡人を表し、

側面には紫檀(したん)に夜光貝の切片を貼るなど第一級の美術工芸品でもあります。

同時代の五弦琵琶としては世界で唯一のもので、聖武天皇(しょうむてんのう)[701-756]の遺品です。

**************以上コピペです*************************

さて、螺鈿細工の歴史は古く、紀元前3000年頃のエジプト文明にまでさかのぼるそうです。

エジプトから「唐」そして「朝鮮」遠くシルクロードを経て・・・その終点が「正倉院」となるわけです。

ですから、 日本で螺鈿細工が作り始められたのは奈良時代。と言うことになるのでしょうか!

こちらも正倉院蔵

●螺鈿(らでん)とは、主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられる装飾技法のひとつで

貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を切り出した板状の素材を、

漆地や木地の彫刻された表面にはめ込む手法、およびこの手法を用いて製作された工芸品のこと。

●螺鈿はアワビや夜光貝、白蝶貝などの貝がらの輝いた部分をうすく(0.1ミリ以下)して使います。

「螺」は巻き貝をさし、「鈿」にはかざるという意味があるそうです。

最後に

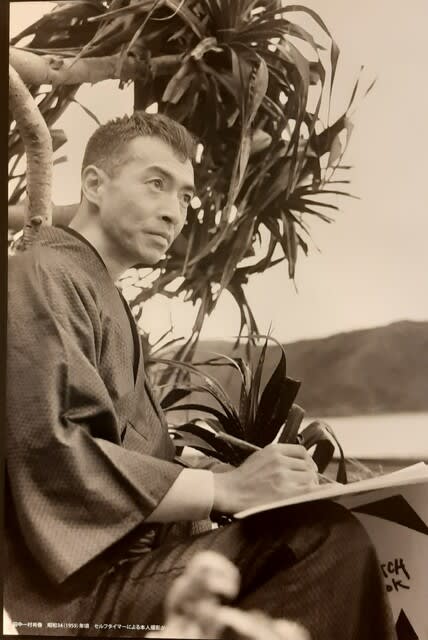

京都出身の名工(漆・螺鈿作家)

人間国宝黒田辰秋(くろだたつあき)氏

螺鈿「中棗」・・・葛切りで有名な「鍵善」さんが先頃オープンされたの個人美術館で

目にしました・・・蔵されているんですね!4月の初旬に訪問!

精緻な造形が美しく暫し見入りました。

はい、皆様本日は螺鈿のお話しでした。

3000年も前エジプトから始まった工芸・・・誰が、どう工夫して、生まれたのでしょうね?

素晴らしく、奥深く、そして不思議なお話でした。

本日ご訪問くださいました皆様ありがとうございました・・・

中井悠石拝

コンセプト概要はこちらからどうぞ

コンセプト概要はこちらからどうぞ

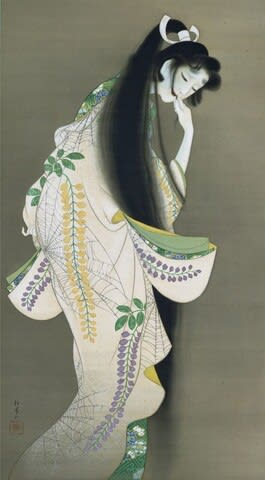

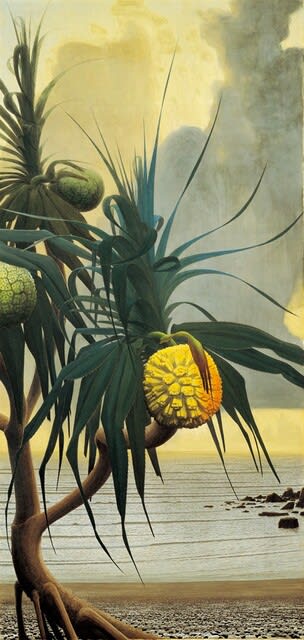

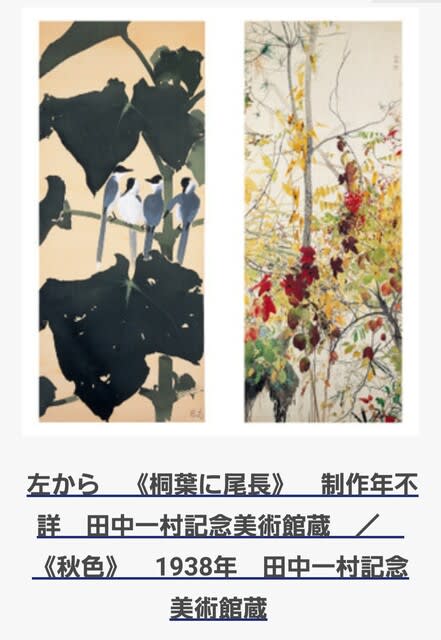

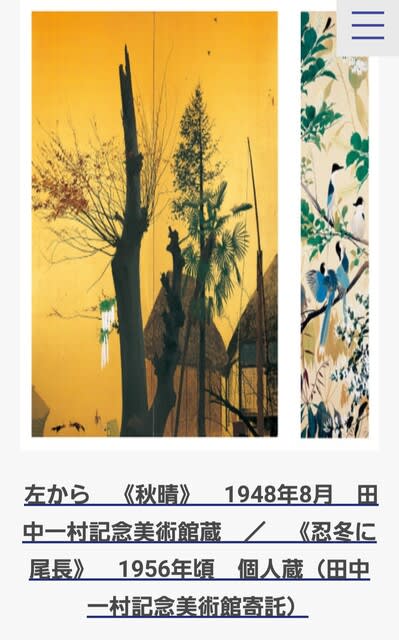

この二枚は以前、描いたもです。

この二枚は以前、描いたもです。

名もなき職人さん達の手に!敬礼です!

名もなき職人さん達の手に!敬礼です!