「東北新幹線」。

白岡町(白岡市)の表示が。

※「白岡市」

白岡市は、関東平野の中ほど、東京都心まで約40キロメートルであり、総面積は24.92平方キロメートルで、東西は9.8キロメートル、南北は6.0キロメートルと東西に長い市域です。

昭和29年に日勝村、篠津村、大山村(上大崎を除く)の合併により町制を施行し、白岡駅を中心に発展を期するという計画のもと白岡町と改称しました。当時の世帯数は2,678世帯、人口15,679人でした。

誕生から56年後の平成22年国勢調査では、世帯数が17,869世帯、人口が50,272人となるまでに成長しました。

このため、市制施行に向けた準備を進め、埼玉県による白岡町を白岡市とする決定を受けて、平成24年10月1日の市政施行により、白岡市が誕生しました。

交通面では、都心まで40分程度で結ぶJR宇都宮線が南北に走り、白岡駅、新白岡駅には上下線とも1日100本前後の電車が停車し、通勤・通学の足となっており、東京都心まで約40キロメートルに位置し、ベットタウンとして発展してきました。

また、東北道、国道122号、県道8路線が市内を通過し、東北道久喜インターチェンジや圏央道白岡菖蒲インターチェンジにも良好なアクセスが可能であることから、広域的な交通利便性に富んでいます。

特産品の「梨」は県内有数の埼玉梨の主産地であり、4月中旬には市内の梨園が梨の花で白一色となります。

白岡市は、『みんなでつくる 自然と利便性の調和したまち しらおか』をスローガンに、自然と調和した新しいまちづくりに取り組んでいます。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

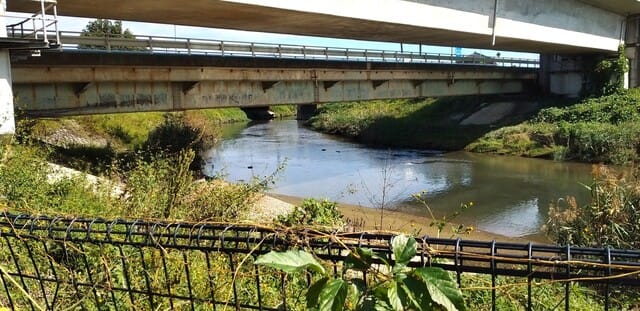

対岸は、蓮田市。

対岸は、蓮田市。

東北新幹線・橋梁。

東北新幹線・橋梁。

水位計。

水位計。

振り返ると通り過ぎるところ。屋根しか見えませんが。

上流に「八幡橋」が見えてきます。

叢の中に石碑と解説版。

叢の中に石碑と解説版。

対岸は蓮田市貝塚で、以前この地は「八幡(やわた)の渡し場」があった。明治43年に白岡駅が開業を始め、駅周辺の商家を中心に近隣の有志の援助を受け、大正12年に「八幡橋」を架けた。現在の永久橋は平成6年に架け換えられたものである。(「白岡市」HPより)

※渡しの仕事は「かっこし(川越し)の家」の屋号で呼ばれる早川家で行っていた。

左手には「元荒川架橋記念碑」が残っている。

上流方向。

今回は、ここまで。炎天下、宇都宮線「白岡駅」に向かいます。

白岡駅前に大きな石碑。

旧国鉄東北線白岡駅は、明治43年(1910年)2月11日に開業しました。本碑は、その開業を記念して同年5月、白岡駅前に建てられました。

撰文と書は中島撫山。篆額は亀田雲鵬。裏面には、本碑建設のための寄付者氏名が列記されています。

白岡駅と車站之碑

明治維新後、国は輸送手段の一大改革として鉄道建設を推進し、その一環として1885年(明治18)7月、日本鉄道会社により大宮-宇都宮間が開通しました。 しかしその際、白岡駅は設置されませんでした。

そのため、地元有志は交通の利便化と産業の振興を願って、日本鉄道や帝国議会に駅の設置を請願市、駅用地の寄付も行いました。しかし、その後の日露戦争(1904~1905)で設置は遅れ、再三の請願の結果、1910年(明治43)2月11日になってようやく駅が開設されました。駅名は白岡八幡宮から名をとって「白岡駅」とされました。

「新設白岡車站之碑」は駅開設の5月に立てられたもので、開設までの苦労や、駅開設後に人々が利益追求に走ることを心配する内容などが、久喜の漢学者中島撫山の撰文により刻まれています。また、記念碑の寄付人名には久喜、岩槻、蓮田の人々も含まれ、周辺地域の人々も白岡駅開設に関心の高かったことがうかがえます。

平成13年6月 白岡町教育委員会

【新設白岡車站(しゃたん)之記】 明治43年(1910)建立。高さ 364cm。

【新設白岡車站(しゃたん)之記】 明治43年(1910)建立。高さ 364cm。

※ ( 「站」は立ちどまる意 ) 車が中途で立ち寄る所。停車場。鉄道の駅。

「白岡駅」ホーム。

「白岡駅」ホーム。

下流(西側)を望む。

下流(西側)を望む。

振り返る。

振り返る。

小さい赤い花が流れ沿いに。

小さい赤い花が流れ沿いに。 左からは、上流の「三ツ木堰」で取水した農業用水の排水、余水。

左からは、上流の「三ツ木堰」で取水した農業用水の排水、余水。 左に見えるのは「三谷橋」。

左に見えるのは「三谷橋」。

大空を悠々と飛ぶ。

大空を悠々と飛ぶ。 正面には、広大な「上谷総合公園」。

正面には、広大な「上谷総合公園」。 上流方向。

上流方向。

「フラワースタジアム」。

「フラワースタジアム」。

「笠原大橋」。

「笠原大橋」。

水道橋。

水道橋。

ぎんなん。

ぎんなん。

橋の名は不明。

橋の名は不明。

何の実?

何の実?

(現在)

(現在)

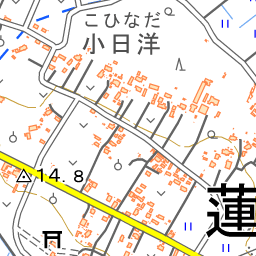

現在の元荒川の流れ。

現在の元荒川の流れ。

蛇行する旧流路がはっきりしている。

蛇行する旧流路がはっきりしている。

ここは、久喜市。

ここは、久喜市。 左岸が久喜市、右岸が鴻巣市。

左岸が久喜市、右岸が鴻巣市。

カラスウリ。

カラスウリ。

振り返って望む。

振り返って望む。

かなりの曲がりよう。

かなりの曲がりよう。

振り返る。

振り返る。

「五丁台橋」。

「五丁台橋」。 秋も深まる10月20日(日)晴れ。

秋も深まる10月20日(日)晴れ。

この先、新幹線と何度か交差します。

この先、新幹線と何度か交差します。

頭上をけっこう行き来する新幹線。

頭上をけっこう行き来する新幹線。

上流方向。

上流方向。

右手に元荒川の流れ。

右手に元荒川の流れ。

?

?

下流方向。

下流方向。 上流方向。

上流方向。

「四郎兵衛橋」。

「四郎兵衛橋」。

綾瀬川。

綾瀬川。 横手堤(左手)。

横手堤(左手)。

北東側に広がる田畑。

北東側に広がる田畑。

桶川市マンホール。

桶川市マンホール。

宿内のようす。旧中山道。

宿内のようす。旧中山道。

「桶川宿本陣跡」。

「桶川宿本陣跡」。

「赤堀川」。右は、「

「赤堀川」。右は、「

(現在)〇のところで直角に折れる。北と南、二か所に「御定杭」が残っている。

(現在)〇のところで直角に折れる。北と南、二か所に「御定杭」が残っている。

(1880年代)堤が確認できる。元荒川は河川改修前で、かなり蛇行している。

(1880年代)堤が確認できる。元荒川は河川改修前で、かなり蛇行している。 「綾瀬川起点」碑。

「綾瀬川起点」碑。 下流を望む。備前堤に沿って流れているか?

下流を望む。備前堤に沿って流れているか?

左が綾瀬川、右は中川。ここで合流する。

左が綾瀬川、右は中川。ここで合流する。

その付近から綾瀬川起点碑を望む。

その付近から綾瀬川起点碑を望む。 かなり下方に流れ(枯れた)がある。

かなり下方に流れ(枯れた)がある。

「常福寺橋」(下流より)

「常福寺橋」(下流より)

左手に広がる田畑。

左手に広がる田畑。 「

「

ソバ畑が広がる。

ソバ畑が広がる。 コスモス。

コスモス。

蓮田市のマンホール。

蓮田市のマンホール。

左に「柴山伏越」。

左に「柴山伏越」。

「見沼代用水路の概要」

「見沼代用水路の概要」 「見沼代用水」概念図。

「見沼代用水」概念図。

(現在)「柴山伏越」。近代化されている。

(現在)「柴山伏越」。近代化されている。

(1880年代)「見沼用水」と表示されている。

(1880年代)「見沼用水」と表示されている。

右岸もこんな状況。

右岸もこんな状況。 「根金橋」。

「根金橋」。

「柴山沼」解説板。

「柴山沼」解説板。

(現在)中央の川が「元荒川」。

(現在)中央の川が「元荒川」。

(1880年代)沼地が大きく広がっている。

(1880年代)沼地が大きく広がっている。

「篠津一号橋」。「星川」。

「篠津一号橋」。「星川」。

けっこうな回り道。

けっこうな回り道。 「蓮田白岡環境センター」。

「蓮田白岡環境センター」。 蓮田白岡環境センターの煙突。

蓮田白岡環境センターの煙突。

「根金小橋」。

「根金小橋」。

振り返る。

振り返る。

売店には「氷」の旗が。

売店には「氷」の旗が。

「隅田川花火大会」。

「隅田川花火大会」。 「八幡橋」方向。

「八幡橋」方向。

」HPより)

」HPより) 対岸は、蓮田市。

対岸は、蓮田市。 東北新幹線・橋梁。

東北新幹線・橋梁。 水位計。

水位計。

叢の中に石碑と解説版。

叢の中に石碑と解説版。

【新設白岡車站(しゃたん)之記】 明治43年(1910)建立。高さ 364cm。

【新設白岡車站(しゃたん)之記】 明治43年(1910)建立。高さ 364cm。 「白岡駅」ホーム。

「白岡駅」ホーム。

この先には運動公園はなさそう。

この先には運動公園はなさそう。 元荒川へ流入する用水路。

元荒川へ流入する用水路。

水管橋。

水管橋。 市の木ハナミズキ。

市の木ハナミズキ。 「今宮橋」・今宮けやき通り。

「今宮橋」・今宮けやき通り。 下流方向。

下流方向。 上流側から橋を望む。

上流側から橋を望む。

この付近から白岡市入り。

この付近から白岡市入り。

それともグラウンドゴルフ?

それともグラウンドゴルフ?

両の島水門。

両の島水門。

白岡駅方向。

白岡駅方向。 「椿山住宅地」。

「椿山住宅地」。

キウイがたくさん実る棚の下を抜け、河川敷に。

キウイがたくさん実る棚の下を抜け、河川敷に。 この公園でもゴルフを楽しむ人たちの姿。

この公園でもゴルフを楽しむ人たちの姿。 元荒川の流れ。

元荒川の流れ。