「女将さん、おらあ間違ってた。人間古疵も大威張りで見せて歩くこったあ。そうでなけりゃ、己(うぬ)が己に負ける。明日からまた子供相手の一文飴売りだ。-------子供はいい、子供は飴の細工だけを一心に見ているからねえ。」

「女将さん、おらあ間違ってた。人間古疵も大威張りで見せて歩くこったあ。そうでなけりゃ、己(うぬ)が己に負ける。明日からまた子供相手の一文飴売りだ。-------子供はいい、子供は飴の細工だけを一心に見ているからねえ。」

火曜スペシャルBSジャパン開局15周年特別企画として、松本清張の連作短編集『無宿人別帳』、『彩色江戸切絵図』、『紅刷り江戸噂』からの12作品が2015年に映像化され放映され、昨年末に一挙再放送された。各々が感慨深いドラマであった中でとりわけ印象に残ったのが第四話「左の腕」である。冒頭に掲げたのは主人公、卯助の台詞である。

卯助(好演する俳優さんは升毅、敬称略、以下同文)は年の離れた娘おあき(宮武美桜)とともに、子供相手の飴売りを世渡りのたつきとして江戸の破れ長屋で暮らす老爺である。暮らしを心配した若い板前、銀次(鷲津秀人)の口利きで、二人は通いの掃除番と住込み女中として深川の料理茶屋、彌惣で働くことになる。実直な働きぶりはやがて女将(山口いづみ)に気に入られ父娘の新たな生活が始まるが、彌惣にたかる岡っ引、麻吉(津田寛治)が卯助の左腕に巻いた布に因縁をつけて付き纏い、おあきにもその毒牙を伸ばす。

さる満月の晩、後ろ手に長屋の破戸を閉めていい月夜だと空を仰ぐ卯助。その視線を真直に直した時、もう此処に戻らぬと覚悟を定めた男の立ち姿となる。その後がらりと変わる眼の配り方、歩の進め方、これら身体に畳みこまれた立ち振る舞いこそが、布を巻いたもの以上にこれまで世間から隠してきたものであろう。往来より彌惣の異変に気付くのも夜の闇の中に蠢く幽かな気配がわかるからである。

様子を窺い入った彌惣の勝手口の暗い土間には猿轡に縄で縛られ銀次が転がされていた。押し込み強盗が入ったと聞いた卯助は、住み込みのおあきも含めて皆が捉われている奥座敷に単身乗り込んで行く。いまや老爺の佇まいを捨て去り、心張棒一本を手に夜盗の一味に啖呵を切り渡り合う激闘は剛毅の一言に尽きる。かつて生きた世界での風体を傲然と晒して一歩も引かぬ卯助の有様を、部屋の一隅から夜盗の頭目がしばらく眺めていたが、突然、蜈蚣(むかで)の兄哥(あにい)じゃないかと呼びかける。俺らが五十人かかってもかなう御方じゃねえと手下に告げた頭目、上州の熊五郎は、卯助に一礼し一文も手を付けず彌惣を出て行く。一同とともに片隅で震えていた麻吉の眼前で、卯助は左の肘の下に巻いた布を取り外し四角い枡形をあらわにする。そしてこれは弱いものを餌食にするための道具じゃあるめえと、彼の足元に十手を投げ捨てるのである。

「己が己に負ける」の卯助の言葉は、一件落着事後、御礼とともに慰留する女将の申し出を固辞して暇乞いを告げる時の台詞である。おまえは銀次と共にとおあきを諭してお店を去りゆく卯助、その父を追いかけるおあき。月明かりの橋の上で父娘が抱き合って泣く背景に流れる曲はスターダスト・レビューの「おぼろづき」である。その夜、覚悟を胸に孤月を見上げた卯助であったが、今度は柔らかな月の光が父娘に遍く注がれる。曲が高まりゆく中で画面が入れ替わり、陽の当たる往来で再び、眼を輝かせ駆け寄る子等に満面の笑みで飴を差し出す夘助の姿がドラマのエンディングとなる。

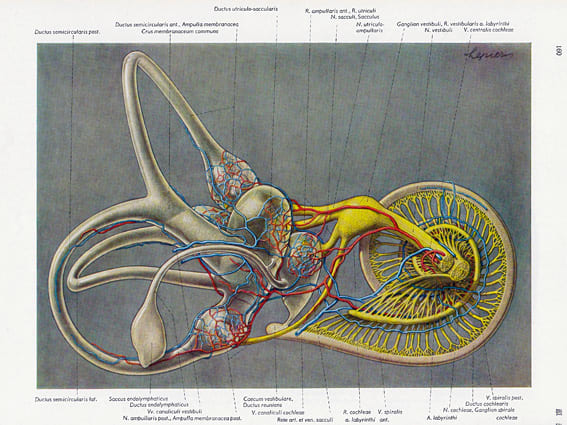

『團扇畫譜』収載画

『團扇畫譜』収載画

後から取り寄せた「左の腕」の原作では末尾に掲げた如く、「己が己に負ける」は女将にではなく旧知の夜盗の頭目に語る台詞である。その他にも幾つか差異があり、一件が落着した後の女将や周囲の様子に触れた記述は原作には一言もない。事後の傍(はた)の反応は単純に感謝ばかりではないかもしれぬと読む者に考えさせる。さらには最後の月夜の下での情愛に満ちた父娘の情景もない。原作の「左の腕」は言わば、特定の事例がはらむ問題の概要を簡潔明瞭に提示したCase Report(症例報告)を読む感がある。これに対し映像化された「左の腕」は、原作のプロットを辿るも美しく入念に練り上げた感動的な予定調和である。また生け花に例えるなら、天を膨らます天添、前囲の枝や添え花をあえて入れず、しかし天人地の基本の役枝をきっちり外さず挿してみせた花が原作である。ところで卯助のセリフではないが、私も「めっぽう年齢をとって」しまって内なる萎むものが増えたせいか、仮に外連味の方向に逸れようとも膨らませた花の方が年年歳歳好きになっている。「左の腕」も原作よりはるかに喜怒哀楽の見せ場を凝らした、荒事和事併せて一話で美味しいドラマ映像の方に大いに魅了されたのである。

さて「左の腕」の主題に戻るが、卯助の古疵とは腕に入れられた墨の桝形が象徴する過去である。一連の短編集に掲載された他の作品に描かれるのは、卯助と同じような立場の者に吹く過酷な世間の風である。分別や良識などと申せば聞こえが良いが、大人はもはや何に際しても色眼鏡を通してしかものを見ることが出来ない。「子供は飴の細工だけを見ている」と卯助に語らせた言葉は、その様な世間の大人に対するささやかな風刺であろう。卯助は最後にお店を去ることを選ぶが、それは古疵の過去をなかったことにしてその後を生きようとした「迷いの夢」を捨て去ったからである。原作の文末は「外の雨の音は強くなって、屋根を敲いた」である。それでも彼はどしゃぶりの外(世間)に古疵を見せて歩こうと決意する。それをあえて良夜に換えたドラマの設定に、卯助に注がれた深い惻隠の情を感じた。

ところで現代の一見穏やかにみえる人生においてさえも、出来るならば無かったことにしたい古疵に相当するささやかな黒歴史があれば、また反対に誉れに飾られた白歴史の一つもある。いや何が真実、黒か白なのか、はたまた紫色や赤色であろうとも、たとえどのような色に染まった人生であろうが、それらは全て自分のidentityである。それを切り捨てんとすれば世間に負ける前にすでにおのれ自身に負けている、という述懐が身に沁み心に響いてくる「左の腕」であった。

「いい人ばかりだったが、此処の奉公もこれきりだ」

「すまねえ、兄哥。真当になったおめえに迷惑をかけた」

「なに、構わねえ。なまじおれが弱味をかくしていたからだ。人間、古疵でも大威張りで見せて歩くことだね。そうしなけりゃ、己が己に負けるのだ。明日から、また、子供相手の一文飴売りだ。--------子供はいい。子供は飴の細工だけを一心に見ているからな。」

外の雨の音が強くなって、屋根を敲いた。

(左の腕 / 『無宿人別帳』 p312)

参考資料:

文春文庫『無宿人別帳』,文藝春秋, 1996

講談社文庫、新装版『彩色江戸切絵図』,講談社, 2010

講談社文庫、新装版『紅刷り江戸噂』, 講談社, 2011

『松本清張傑作総集』, 新潮社, 1993 (「左の腕」はこちらにも収載)