「工夫が線路にづらつと並んでやつてゐる。やつてゐる中に唄を謡ひゝ歩調をそろへてくる。それをみてゐると職業も何も忘れてゐるのではないかと思ふ。あの気持ちがすべてを解決する。これは現実を離れた理想的な気持ちかもしれないが少くもあの行動は労働意識から出て来てない。労銀のことも考へなければ、悲観もしていない。作家としてもその時の心の状態に似たものがあります。」 (『絵画の真生命~速水御舟画論』、p213、中央公論美術出版、1996)

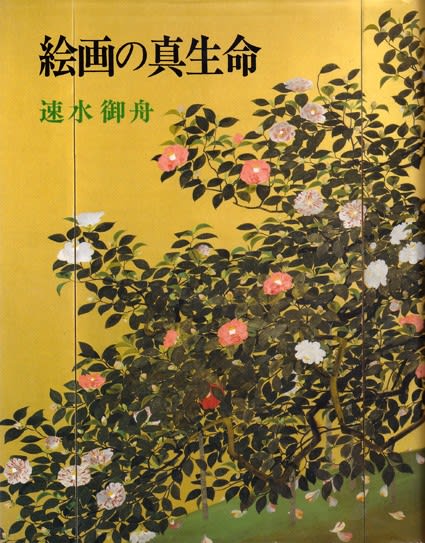

本年に読む機会を得た『絵画の真生命~速水御舟画論』の一節である。先に取り組んだ記事《きぬたを巡りて│其の三 子夜呉歌》(2016/12/4)において詩仙、李白の長安の夜の底から湧き上がる砧擣ちの音を歌いあげた詩興に触れた時、両者に一脈も二脈も相通じた境地を感じた。

ついに上京する機会を逸したが、昨年12月の初めまで山種美術館では開館50周年記念特別展「速水御舟の全貌」が開催されていた。一時代を寡黙に歩み去って行った病弱な天才画家というイメージを勝手に抱いていた為に、本書において饒舌すぎるほどに展開する色濃く熱い画論表明は意外であった。改めて思えば、画家の内奥を一筋に貫き通す強靭な心棒の如きものなしに、これらの優品が産み出され気韻生動の感銘を観る者に与えることが出来ただろうか。

しかも以下にさらなる語録を記したが、強調されているのは<「時代の感興」に作家が動かされて>である。「藝術は時代意識の現れになるかもしれない」との言葉もあった。画家が呼吸する時代、その時代が限られた者だけに開顕してみせる個々の事物の核心を感受すること、時代の精神を外からではなく内側からつかみ取ることの意義が本書では語られている。御舟が目指したのは、鑑賞者に見せる見られる為だけに汲々とした自己実現の枠に留まった画などではない。その画境は遥かに宏大無辺であった。

「要するに自己の感興を絶対として描ことが偽のない方法であると考へられる。時代の感興に作家が心から動かされ、真に、欲求するものを描くことが時代に即した藝術を作ると云ふべきである。」 p234

「今の人は意識的行動が多すぎる。西洋画の人でも意識してやろうとしてゐる。が絵画としては平凡に来たものが、その時代の心をもってゐるといふ現れ方の方が一番よいやうに思ひますが、あゝいふ意識的な運動は、次のものゝ現はれる前哨戦であって、其処には本当の霊(たまし)ひが稀薄である。」p210