見出し画像の出典:

海上保安庁 海洋情報部 海域火山データベース 薩摩硫黄島(2014/8/6 10:32 薩摩硫黄島 南東側 第十管区海上保安本部 撮影)

薩摩硫黄島のメンドン(鹿児島県三島村):毎年旧暦の8月1日(八朔)から2日間、鹿児島県三島村熊野神社に奉納される硫黄島八朔太鼓踊りに登場する仮面神がメンドン(国指定重要無形民俗文化財)。

硫黄島 八朔太鼓踊り (鹿児島県指定無形民俗文化財)鹿児島県三島村より

メンはテゴ(竹篭)を利用してこしらえたものだそうですが、硫黄島稲村岳には竹が群生しているようです。インドの仮面は派手です(グーグル画像検索「

インド仮面」)。仏教はインド由来です。奄美の仏教は浄土宗と真言宗(密教)。密教の影響で(著名な象神ガネーシャ=歓喜天をヒントに)あの耳?なのかもしれません。耳は蝸牛(うずまき管)を持ちます。渦巻きは付近の潮流を示すかもしれません。宗教で渦巻きのシンボルは時折使われます。まぁ頭の上に小さな耳?もありますが、蛾のようにも。

蓑は稲藁なんでしょう(稲の伝播はいずれやります)。

語源ですが、メンドンは「面どん」だと思います。ドンは西郷どんのどんに違いありません。かぶるのは踊りに出ない二才(にせ)(参照:

硫黄島八朔太鼓踊り(鹿児島県指定無形民俗文化財)鹿児島県三島村)。二才組は35歳のものが「ニセガシタ」で、25歳から34歳までが「ニセ」、15歳から24歳までが「コニセ」。人口114人(2010年)の小さな島ですから、保存会が人を出しているのでしょう。

鹿児島県指宿市山川利永に伝わる正月の伝統行事

メンドン(Youtube 指宿市考古博物館)でも仮面は登場します。

以下、八朔及び硫黄島の歴史等詳述しますが、筆者が調べた範囲では、薩摩硫黄島のメンドンにおいても、琉球以南の島々との直接的な交流はあまり見えず、日本・九州・薩摩の系譜と中国との交易・交流の影響が強いように思えます。日本の祭りの少し変わった(古態を残す)一形態で、「南洋的」要素はその植生も関係しているように思えます。要は元々の文化が北からの影響を受けたと見るべきかと思います(仏教の影響は北伝仏教が北回りで来たということであり、中国の影響も日本史に連動して北からだということです)。日本史に最近手をつけて記事を書き始めたところですが、現在の通説より南からの直接的な影響は薄く、南西諸島は日本の系譜だということが確かになってきていると筆者は考えています。

八朔とは八月朔日の略。旧暦の8月1日のこと。朔とは新月。

>この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、田の実の節句ともいう。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。(西角井正慶編『年中行事事典』p.638 1958年(昭和33年)5月23日初版発行 東京堂出版 ウィキペディア「八朔」2018/12/02より孫引き)

元々8月1日ぐらいにあった日本の風習を室町幕府の公式行事として採用。十五世紀前半以降の史料に八朔という用語が頻出。十五世紀後半になると幕府への贈り物を司る御憑(おたのも)総奉行をを八朔奉行と称する史料が散見できるようになったようです(八朔の歴史に関して「八朔の歴史と民俗―付・愛媛の八朔習俗―」が詳しい。ここでは①~⑥の内

④にリンク)(足利幕府の職制に関して「

職名 東国武将興亡録」で確認)。徳川家康が天正18年8月1日に江戸城に入城したことから、江戸幕府において祝日になり諸大名から太刀馬代献上があったようです(

幕府の年中行事 山本博文 イミダス)。関連して奉納相撲も始まったとか(

府中の八朔相撲祭 - 西郊民俗談話会)。メンドンが登場する硫黄島八朔太鼓踊りとはこの全国各地に見られる日本の風習のひとつだと言えます。

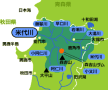

次いで硫黄島の歴史ですが、鹿児島県の硫黄島(東京都小笠原諸島硫黄島も有名)は、薩摩硫黄島とも言われるようです。ただ、簡単に検索した範囲では薩摩なのか大隅なのかは良く分かりません。明らかに大隅に近い種子島や屋久島の西にあって薩摩に近いことは間違いありませんが、大隅諸島に含まれる説もあるようです。平家物語の鬼界ヶ島だと伝えられる島ですが、他に奄美群島喜界島説も有力とされるようです。平家物語における鬼界ヶ島の記述は以下の通り。

>都の彼方、はるばる荒波を越えた向こうにあるので、生半には船も通わず、島には人もほとんどいなかった~時折見かける人は、色が黒くて牛のようである~食べ物もないので、狩猟ばかりしている~賤しい者たちは田畑を耕さないので穀物もなく、桑を採らないので絹綿の類もなかった~島の内には高い山がある~常に火が燃え、硫黄というものが充ち満ちている~ゆえに硫黄島とも呼ばれている(平家物語巻第二一〇(二六)

新大納言死去 日本古典文学摘集)

平家物語は十三世紀前半(鎌倉時代)の成立と言われる日本の著名な軍紀物です。鬼界ヶ島は硫黄島でもありますから、

平家物語における鬼界ヶ島は硫黄島のことだと考えて良いのだと思います。島流しの島なので誇張もあったかもしれませんが、貧しい島ではあったのでしょう。硫黄島港の色は凄く(グーグル画像検索「

硫黄島港」)、鬼界ヶ島は黄海ヶ島でもあって硫黄島の海の土の色でもあるという説もあるようです(堤防が無かった頃がどうかは分かりません)。日本の果てにある鬼界でもあって、絶対的に鬼界ヶ島=薩摩硫黄島とは限らないようですが。鬼界カルデラは当地にあって、

三島村・鬼界カルデラジオパーク(日本ジオパーク)に認定されています。

>二人は同じ心で`もしかすると熊野に似たる場所があるかもしれない`と島内を探し回ると、美しい堤の上の林、紅錦刺繍の敷物のような風景、雲のかかった神秘的な高嶺、綾絹のような緑などの見える場所があった(平家物語巻第二一四(三〇)

康頼祝 日本古典文学摘集)

熊野の名前を唐突に感じるかもしれませんが、熊野信仰が盛んになったのは(鎌倉時代に先立ち平家が活躍した)院政期のようです(

熊野御幸 新宮市)。雲がかかるほどの高峰とは恐らく硫黄岳(703.7m)(グーグル画像検索「

硫黄島 雲 薩摩」)。喜界島には険しい山がありません(

喜界町:「日本で最も美しい村」連合)。もう一つの鬼界ヶ島の有力候補地である喜界島ですが、筆者は既に示唆した通り平家物語の鬼界ヶ島ではないと考えるものの、日本紀略(11世紀後半から12世紀頃成立か)によると、大宰府が貴駕島に対して、暴れ回っている南蛮人(奄美島民か)を捕えるように命じているそうで、こちらはその規模から

城久遺跡群(喜界島ナビ)を抱える奄美の喜界島だと考えられます。

奄美は日本書記にも海見嶋・阿麻弥人として記述があり、古くから交流は存在していたと考えられます。当然、その間の薩南諸島も日本との関係はあったでしょう。奄美にも稲作儀礼があるのが気になるところですが(

鹿児島県奄美大島の歴史と文化)、その伝播の時期等さておき、古来、日本と南西諸島の交流はありましたが(南西諸島において中国の史料が日本の史料より詳しいということはないと思います)、どうも日宋貿易に関連して平安時代院政期あたりに関係が深まったらしく、以下更に詳しく見ていきますが、その事実は平家物語でも見て取れると言えると考えます。

日宋貿易は北宋期においては私的に行われました。博多(博多における日宋貿易の活況に関しては

中世の博多商人(西日本銀行)参照。京より発掘される物資が多く、博多を基点に全国に物資が運搬されていたようです。拠点は

鴻臚館(西日本銀行)。鴻臚館は北斉(550年 - 577年)の以来の鴻臚寺に由来。鴻臚寺は秦漢から宋元の頃までの九つの部局のひとつ。元々寺は役所を意味したようです。中国の南北朝時代に仏教は発展。九卿の官庁が明確に九寺と呼ばれるようになったのが北斉の頃だということです。唐の頃に九寺の権限はほとんど有名無実化。宋の頃には形骸化していましたが、唐の制度が理想化されていたため、名前が残っていたということのようです。以上九寺に関してウィキペディア「

九寺」2018/12/02参照。)や越前敦賀(

若狭・越前国と日宋貿易の衰退 - 『福井県史』通史編1 原始・古代)(平氏政権と日宋貿易の関連は深く、寺社勢力を排して瀬戸内航路を掌握したようです(その象徴が厳島神社であり福原遷都)。恐らく北宋期において越前敦賀が京に近い港として使われることもあったのは、瀬戸内を当時の政権があまり掌握できてなかったからかもしれません。藤原純友の乱は良く知られるところです。あるいは博多・中国の商人が「海賊」がいたであろう瀬戸内を嫌った可能性もあります)に中国商人が訪れ居住したと言います(宋の時代にはアラブ・ペルシア商人が中国に居住していました。念のため)。宋銭の流入は日本経済史においてよく知られるところだと思います(日本の貨幣の嚆矢は皇朝銭ですが、流通し始めたのは11世紀末頃博多における商人の中国銭の利用からのようです(

中世の銭貨(コインの散歩道)参照)。

さて、日宋貿易と薩南諸島との関係ですが、具体的には硫黄島の硫黄が重要だったのではないかと考えられます(

硫黄からみた日本史と世界史(pdf) 神戸女子大学准教授山内晋次 帝国書院)。火薬は唐末9世紀の中国で発明されたと推定され、宋代に大きく発展したようです。中国の火山は東北地方とチベットで唐の領域には含まれず、硫黄の産地が良く分からないのですが、あるいは吐蕃(7世紀初~9世紀中のチベット最初の統一王朝)が関係しているかもしれません。当時、チベットはシルクロードの一大勢力で、唐に公主の嫁入りを要求したほどだったそうです(参考:

序章吐蕃王国のチベット統一 人民中国聖地チベットポタラ宮と天空の至宝)。発明の経緯はさておき、原料に困った中国は日本から輸入したようで、それが硫黄島産の硫黄だったのではないでしょうか。日宋貿易は10世紀~13世紀に博多を中心に行われました。遣唐使船は中国系の船で新羅と仲が悪かったため、難破覚悟で東シナ海ルートを使った歴史がありますが、結局のところ、半島を経由しないルートも有りえたのでしょう。硫黄島が硫黄の産地なら博多回りは面倒だということにもなります。

話は少し世界史に逸れますが、火薬の発見と伝播に関して、参考記事「

世界を変えた火薬の歴史クライヴ・ポンティング著国家の盛衰を左右した兵器」(日経新聞2013/7/3)・・・不老不死の霊薬を求めた道教の錬丹術師が偶然発見(発明)。モンゴルの軍事遠征で西方に伝播(イスラム世界では中国の矢)。

日宋貿易に絡んであまり一般には知られない歴史として薩摩国阿多郡を本拠とする阿多(平)忠景が南九州を制した歴史もあったようです(

十二世紀南九州の覇者「阿多忠景」について 歴史の呼び声)。

>保元物語にある九州の惣追捕史を自称し源為義に追われて九州に下ってきた源為朝に娘を嫁がせてその後ろ盾となった「アワノ平四郎忠景」と同一人物と考えられ、琉球まで影響力を及ぼしていたと言われていることもあり、後の為朝征琉伝説にも影響があったという。

>彼が本拠地とした薩摩国阿多郡(現鹿児島県南さつま市金峰町)は当時、中国商人も多く逗留する交易の中心・・・阿多郡で中国との交易があった根拠としては「

中世前期薩摩国阿多郡の歴史的位置について(日隈正守 鹿児島大学歴史リポジトリ)参照。

いずれにせよ、このあたりの時期に薩南半島との交渉が強化され、鎌倉時代の奄美における千竈氏に繋がり、何らかの形で琉球にも伝播したのだと考えられます(グスク時代は10世紀開始説もありますが、12世紀開始説が有力のように思えます。ウィキペディア「

グスク時代」2018/11/30参照)。鎌倉時代の得宗家北条氏(伊豆の豪族で源頼朝を助け、後に鎌倉幕府を支配しました)も平氏だとされ、鎌倉時代にも中国との貿易は行われました。奄美の千竈氏・陸奥出羽北部の安東氏(蝦夷管領)は得宗家の被官で交易等に関心が深かったことが伺われます。平氏政権と日宋貿易の関連は深く、寺社勢力を排して瀬戸内航路を掌握したことについては既に触れました。

さて、硫黄の歴史ですが、早くも8世紀の続日本紀に信濃国からの朝廷へ硫黄の献上が記されているようです。日本は火山国ですから、硫黄の産出があるのは当然ですが、気になるのはその利用法です(ただの石ころを献上するはずがありません)。筆者が怪しいと推定するのがベンガラです。

亀ヶ岡文化を中心としたベンガラ生産の復元(機関誌『日本考古学』第20号 児玉大成 Cinii)によると、一部は後期旧石器時代より確立された技術として生産され、縄文時代にも生産があったようです。利用法は赤色顔料。

ベンガラ塗装(マルホン株式会社)によると、「飛鳥・白鳳時代の寺院や宮殿の柱に使用され、奈良・薬師寺の西塔の円柱もベンガラで塗装されています」とのこと。インドベンガル地方に由来するというのが通説のようですが、これは疑問だと思います。元々硫黄は日本古来より産出し、旧石器時代から顔料として利用されていたからです。恐らく紅ガラなのでしょう。いずれにせよ、古来日本で硫黄の利用はあって、硫黄島も日本は知っていましたから、中国の求めに応じて平安時代院政期あたりに輸出することになり、硫黄島が存在する薩南諸島と本土の結びつきが強まったということだと思います。

次に悪石島ボゼに移る前に、三島村のお隣十島村(吐噶喇列島(とかられっとう))の名字と日本史を関連付けておきます。

ウィキペディア「黒島(鹿児島県)」(2018/11/309:00)に古くは在地の日高氏が支配と記述されていましたが、出典は確認できませんでした。検索すると庄屋が日高氏だそうで、トカラ列島にも日高姓は多いようです(

トカラ列島の平家落人集落(南日本情報処理センター))。「

「日高」名字の由来、語源、分布-日本姓氏語源辞典(人名力・別館)」によると、日高の地名・名字は全国各地にありますが、発祥は和歌山県日高郡だとされています(出典は確認できず)。古代には飯高郡。飯高氏は「

飯高氏」(日本の苗字7000傑姓氏類別大観)によると>孝昭天皇皇子天足彦押人命の裔、伊勢国飯高郡を本拠として天平14年(742)飯高笠目などに飯高君を賜姓。神護景雲3年(769)家継など三人に飯高宿禰を賜姓>他に異流の桓武平氏千葉氏族の飯高氏・・・とあります。恐らく古い時代の飯高が日高に転じたのだと思いますが、日向(ヒムカ)と関係するかもしれません。いずれにせよ、日高は古来の典型的な日本の名字のひとつのようで、九州各地にも見られるようです。日本は日の本の国で、皇祖神は天照大神です。伊勢・熊野(紀州)が関連するらしいのが気になりますね。つまり、やはり日本本土の影響は強く、それ以前の基層文化があるとすれば(筆者は全て旧石器時代以来の南方日本文化であり、当地で南からの流入は一般的なイメージと異なり、ほとんどないと思いますが)、どの程度残っているかということになるんだろうと思います。

悪石島のボゼですが、「グーグルブックス「旧正月 時期 悪石」で出てきた「

奄美、トカラの伝統文化:祭りとノロ、生活」下野敏見 2005」によると、ボゼは元はヒチゲー(日違い)という旧正月の物忌み行事に表れる歳神(トシガミ)で厳重な物忌みを徹底させる悪神だったのだそうです(後で触れますが、甑島のトシドンも歳神)。ちなみにヒチゲーで利用される芭蕉は沖縄でも芭蕉布を織り衣料として利用されているとか(

芭蕉布 100年続く沖縄伝統の高級織物 たびらい沖縄)。ボゼは他にトカラ列島十島村の中之島にも現れたと言いますが、今は悪石島だけに残るようです。

ボゼではビロウの葉の腰蓑が使われるそうですが、古代天皇制においては松竹梅よりも、何よりも神聖視された植物で北限は福岡県宗像市(ウィキペディア「ビロウ」2018/11/30参照)。手首や足にあてるシュロですが、富士氏や米津氏の家紋でもあったようです。いずれも日本本土でも知られない植物ではなく、意外に関連の深い植物だと考えられます。つまりやはり南島との交流の直接的根拠と言えるものではなく、手近な材料を使ったと見ることは出来、日本でビロウやシュロの意味が忘れられたため、日本に見えなくなっているとも考えられます。ボゼの語源は日本語には見当たらないと思いますが、個人的には(次段でその辺に触れますが)、スペイン語かポルトガル語で一般的な人名のホセではないかとも思います。

ボゼ(グーグル画像検索「

ボゼ」)の仮面ですが、窪んだ目と高い鼻は西洋人のようにも見え、茶と黒の縞柄はハブに似ます。赤い目と耳?は兎のようにも。日本において兎は神の使いで因幡の白兎は知られるところですが、宮崎県鵜戸神宮でも神使のようです。ただし、赤い目の兎(日本白色種)は明治以来の品種だそうです。後、耳?はソテツのようにも見えますね。結局のところ、一般に指摘されるニューギニア等との関連は見えず、大航海時代の西洋人の渡来(近隣の大隅諸島種子島の鉄砲伝来は知られるところです)を含めて、日本本土の系譜に明らかに外れるものは存在せず、南洋的なのはその植物相・動物相だということになるのではないでしょうか。

悪石島ボゼ祭り

悪石島ボゼ祭り(全国観光情報サイト 全国観るなび 十島村 日本観光振興協会)

>男衆による盆踊りの後、太鼓の合図で現れる仮面神ボゼは、人々を新たな生の世界へ蘇らせる役目を負っています。

最後にトシドンは年どんで薩摩の年神といった意味なのでしょう。一足早く2009年にユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されています(

甑島のトシドン 文化遺産データベース >トシドンは、長い鼻に大きな口の奇怪な面を被り、藁蓑などを纏って現れ、大声で子供を脅かしたり、よい子になるよう諭したりし、最後に年餅と呼ばれる大きな餅を子供に与えて去って行く)。大晦日(12月31日)の夜に下甑島に訪れる来訪神行事です。

年神のトシは和語で稲や米を意味することもあるようですが、正月に家々に迎えて祭る神を年神・歳神といい、ここではやはり暦の年を意味するのでしょう。門松は年神を家に迎え入れるための依り代という意味があるのだそうです。鏡餅が年神への供え物。正月に来訪する年神様の姿は見えませんが、具現化した年神がトシドンなのだと思います。ドンはメンドンでも指摘しましたが、薩摩弁のどんで西郷どんのどんと同じだと思います。ちなみに近隣のトイノカンサマ(屋久島、宮之浦)、トシトイドン(種子島、国上)のトイは訪いだと思います(カンサマは神様)(トイノカンサマ、トシトイドンの出典は下野敏見『南九州の伝統文化』1、南方新社〈鹿児島県の伝統文化シリーズ〉、2005年、299頁。ウィキペディア「

トシドン」2018/12/02より孫引き)。面での仮装は具現化させるのに必須アイテムだと考えられます。シュロやソテツが南日本中心に隠れた日本文化として広くあるということは既に指摘しました。大晦日のミソカは元々30日を意味したようです(ミソジ等でお馴染み)。旧暦の最後の日をミソカと言い、年の最後がオオミソカだったようですが、太陰暦は安定しませんので、29日のことを指すこともあったようです。大晦日は伝統的な日本の祝祭、年越し行事です。

甑島のトシドン

甑島のトシドン(こころ 薩摩川内観光物産ガイド)

>下甑の各地では、トシドンは天空や高い山や岩の上から、首のない馬に乗ってくると言われています。

首無し馬の伝説は日本各地に残るようです。例えば、

第十章 第一節:三 愛媛の伝説(首なし馬 クビナシウマ 怪異・妖怪伝承データベース International Research Center 秋田忠俊)参照。

>奥の城城主河野通存は、息子の通賢が東野に住む娘の元へ通うことを快く思わず、東野で馬の首を刎ね、更に通賢をも殺害した。以来、毎夜首なし馬が現れるようになったので、村人は祠を建てて祀った。

他に首なし馬と言いますと、首なし騎士で知られるデュラハンは元はアイルランドの伝説ですが、コシュタ・バワー(Cóiste-bodhar)という首無し馬が引く馬車に乗っているとも言われます(『幻想動物事典』1997年、216頁。ウィキペディア「デュラハン」2012/12/02より孫引き)。

個人的には西洋からの伝播というよりは、武士の首切りの習俗があった日本において、馬の首を切ることは割合あって(馬が暴れると危険で止めを刺しやすかったのかもしれません)、首無しの落ち武者の話が伝わるのと同様に、首無し馬の話も日本古来各地にあって、その関連が重要ではないかと思いますが、天駆ける馬車と言えば(トシドンが乗るのは馬であって馬車ではないようですが)、ギリシア神話・ヨーロッパの説話・インドのラーマーヤナが代表的なようです。いずれにせよ、トシドンが首のない馬に乗ってやってくるとされるのは何やら示唆的で、日本中世あたりにその起源があるのかもしれません。

アジアには広く太陰暦の旧正月行事が残ります(インバウンド政策において、旧暦も使用するアジア圏から春節に旅行があることは意識されるべきです)。先に触れた薩摩硫黄島のメンドン(八朔)と悪石島のボゼ(盆)は旧暦行事のようです。メンドンも昔は旧暦の大晦日に行われていたはずです。日本では明治以降旧暦は廃れ、太陽暦で行事をすることが多くなっているようです。沖縄県都市部(那覇市)では特別に旧暦行事をしなくなっているようですが、糸満や名護・離島では旧暦の影響はまだ色濃いようです。太陰暦は月の満ち欠けを元にした暦ですから、漁師の方にとってはシックリくるところはあるのだと思います。太陽暦にも閏年はありますが、太陰暦はズレが大きく、何度も暦が改訂されてきた歴史もあるようです。皇祖神は太陽神でもありますし、そういった事情で日本は太陽暦を採用しやすかったのでしょう。日本の人口の大部分を占めた農家にとっては、月の満ち欠けより正確な暦だったと思えます。

日本においては海の向こうから優れた文物が来るというプラスのイメージが伝統的にあったんだろうと思います(日本各地に残る徐福伝説も一種の海からの来訪神伝説なのかもしれません)。今回認定された来訪神行事は離島や浜辺・半島で行われているものが多いようです。日本において古来海は異界で常世の国という理想郷があったとされます。沖縄ではニライカナイ。南方の浄土(補陀落ふだらく)に渡海するのが補陀落渡海です。山という異界からの使者は山伏の姿をした天狗ですね(鬼も山と関係は深いようですが、鬼ヶ島もありますし、=山ではないかもしれません)。トシドンは天空や高い山や岩の上から来るのだそうですから、一種の天狗で高い鼻なのかもしれませんね。天狗は中国においては流星だったようですが、日本では定着しませんでした。中世以降に妖怪としての天狗が成立したようです。特徴は高慢で鼻が高く・・・ゲフンゲフン。

甑島の初見は平安時代初期の続日本紀(

甑島島名の由来 甑島観光協会)。甑隼人もいたようですが、その人口・面積の小ささから現代の視点ではやや違和感ありますね。恐らく遣唐使の東シナ海横断ルートと関係しており、その時は特に活躍していたんだろうと思います。実際に続日本紀に甑島に遣唐使船が停泊したという記事があるようです。甑は中国発祥の米を蒸すための土器で弥生時代に伝わったとも言います。甑に似た巨岩甑島大明神から名前を採ったそうですが、五色島説もあるようです。五色とは五行思想の五色で五色浜の地名は伊予(愛媛県)にもあって、地名でわりに使われる印象はあります。あるいは古式にかけたかどうか。

以上、「来訪神:仮面・仮装の神々」(ユネスコ無形文化遺産登録)10件の内、薩南諸島・甑島に関連する3件を記事に纏めました。残りは機会があれば、いずれやるかもしれません。