『金比羅橋』 に到着しました。

橋の上から上流を見ると、右手の土手に竹林が見えますが、ここが砂川水衛所があった場所です。

橋を渡った北側に

馬頭観音 があります。

『金比羅橋』 からは、上水の右側にも左側にも歩きやすい遊歩道が続き、間もなく 『宮の橋』 に着きます。

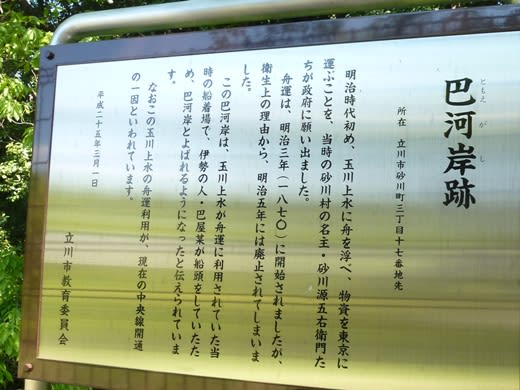

上水の歴史を記した看板もあるので、学習しながら歩けますね。

珍しい

はちみつの自動販売機 がありました。

110グラム600円、高くて買えませんでした。

はちみつって高いですね。

『千手橋』 の北側には、国立音楽大学があります。

西武拝島線と多摩都市モノレールが交差する駅 『玉川上水』駅です。

東京都水道局小平監視所

東京都水道局小平監視所 です。

羽村堰で多摩川から引き入れられた水は、ここから暗渠になり、東村山浄水場に送られます。

玉川上水は、ここでいったん途切れるのですが、少し歩くと

清流の復活 と掘られた石碑の前に出ます。

昭和61年から、 昭島市にある

多摩川上流下水処理場 の処理水を流し、昔の玉川上水の様子を復元しています。

反対側の土手の向こうに、不思議な形の建物があります。

ロバの音楽座 と

カテリーナ古楽合奏団 がライブを行う

ロバハウス です。

ここから玉川上水の様子は上流とは一変するのですが、上水として使われることが無くなった下流のほうが、昔の様子をよく表しています。

上流は都民の飲料水として守られているので、いつも手入れされ、土手も石垣やコンクリートで固められていますが、下流の土手は、関東ローム層が露出した江戸時代の

白堀(しらぼり) の状態を留めています。

昭和40年までは、新宿まで多摩川の水を送っていたのですが、その頃はもっと水量も多く、流れも速かったのだろうと思います。

土手の下のほうが、深くえぐれている状態になっているのが、わかるでしょうか。

やっと、『小川橋』 まで来ました。

ここから 『東大和市』駅までは、10分くらいで行かれると思います。