バッテリー切り替え回路の改良も終わって、最後は電飾。

使用したのは、日亜の超高輝度LED NSPW500DS。輝度は27000mcd。

もともとダミーだったキャビン上のヘッドライトをドリルでLEDが入るように穴を開けて、LEDを差し込んでホットボンドで固定。ライトの内側はペイントマーカーでシルバーに塗装しリフレクターっぽく。

ホットボンドが透明で光が漏れるので、ホットボンド部分をプラカラーで黒に塗装。

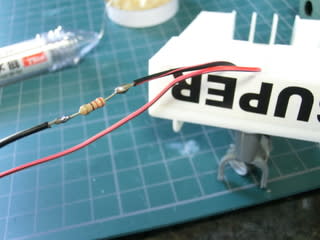

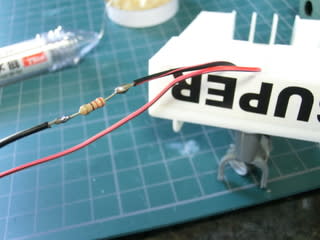

電源は7.2Vなので、220オームの制限を繋ぐ。

ヘッドライトだけだとなんか寂しかったので、勢いでABCのパトライトも導入。

パッケージを開けてみると・・・

基本的には7.2Vバッテリーから電源を取るようになっており、配線の途中に制御基板がある。

あと、ほとんどの都道府県のシールも付属(笑)。今回は使わない。

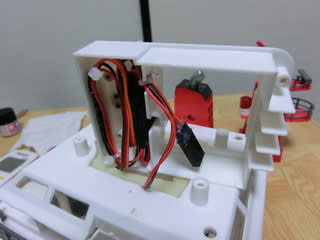

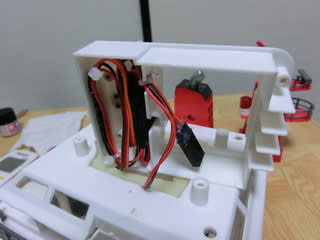

制御基板はキャビンの天井になんとか押し込んだ。

ちなみに、パトライトは天井のやぐらに付けたので、運搬時のやぐらの取り外しの為に、パトライト用のコネクタを設けた。

ヘッドライト、パトライトの電源は、動力回路のA電源、B電源が合流した部分から配線。

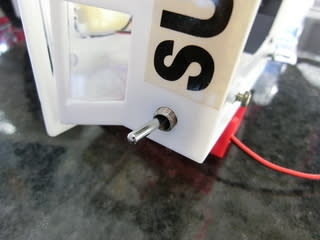

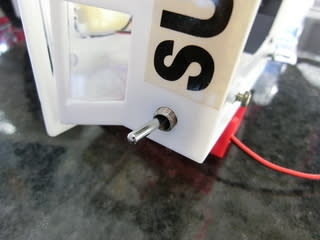

配線が目立たないように煙突内を通し、ヘッドライト、パトライト共用のスナップスイッチをキャビン後部に設けた。その後、分岐し、ヘッドライトは制限抵抗を経由、パトライトはダイレクトに制御基板に配線。

寒い中、改修後のテスト航行へ。

ヘッドライトは遠くからでも見えるほど明るいのだが、パトライトは暗いなー。

パトライトより、フラッシャーのほうがいいかも。

ちなみに、やぐら部分は低重心化の為、上部を切り取って低くしてある。

バッテリー切り替え回路も正常に動作し、とりあえずこれで完全にハーバーボート2号は完成だ。

使用したのは、日亜の超高輝度LED NSPW500DS。輝度は27000mcd。

もともとダミーだったキャビン上のヘッドライトをドリルでLEDが入るように穴を開けて、LEDを差し込んでホットボンドで固定。ライトの内側はペイントマーカーでシルバーに塗装しリフレクターっぽく。

ホットボンドが透明で光が漏れるので、ホットボンド部分をプラカラーで黒に塗装。

電源は7.2Vなので、220オームの制限を繋ぐ。

ヘッドライトだけだとなんか寂しかったので、勢いでABCのパトライトも導入。

パッケージを開けてみると・・・

基本的には7.2Vバッテリーから電源を取るようになっており、配線の途中に制御基板がある。

あと、ほとんどの都道府県のシールも付属(笑)。今回は使わない。

制御基板はキャビンの天井になんとか押し込んだ。

ちなみに、パトライトは天井のやぐらに付けたので、運搬時のやぐらの取り外しの為に、パトライト用のコネクタを設けた。

ヘッドライト、パトライトの電源は、動力回路のA電源、B電源が合流した部分から配線。

配線が目立たないように煙突内を通し、ヘッドライト、パトライト共用のスナップスイッチをキャビン後部に設けた。その後、分岐し、ヘッドライトは制限抵抗を経由、パトライトはダイレクトに制御基板に配線。

寒い中、改修後のテスト航行へ。

ヘッドライトは遠くからでも見えるほど明るいのだが、パトライトは暗いなー。

パトライトより、フラッシャーのほうがいいかも。

ちなみに、やぐら部分は低重心化の為、上部を切り取って低くしてある。

バッテリー切り替え回路も正常に動作し、とりあえずこれで完全にハーバーボート2号は完成だ。