現在の経済環境下で、起業しやすい環境が整ってきたのは事実です。

しかし一方で、創業起業後の廃業もかなりの数にのぼるのも事実です。

概ね1年以内の廃業が30~40%、3年以内で70%、10年以内で80%といわれます。

会社設立5年で約85%の企業が廃業、倒産しているという数字もあります。

いずれにしても創業起業後の淘汰もそれだけ厳しいことだけは確かなようです。

起業がゴールではありません。

起業家にとっては、

いかにして事業を継続させ、収益をあげていくかという難しいテーマがあります。

その意味で言えば起業前の準備にもエネルギーは必要ですが、

起業後の事業経営に対するエネルギーはその比ではなく、並大抵のものではありません。

多くの起業家の人に成功して欲しい。

夢と希望を現実のものにして欲しい。

そんな想いである団体の依頼で、

シニア向けに「事業をつぶさないために」との講演を行いました。

その骨子は次の3つ。

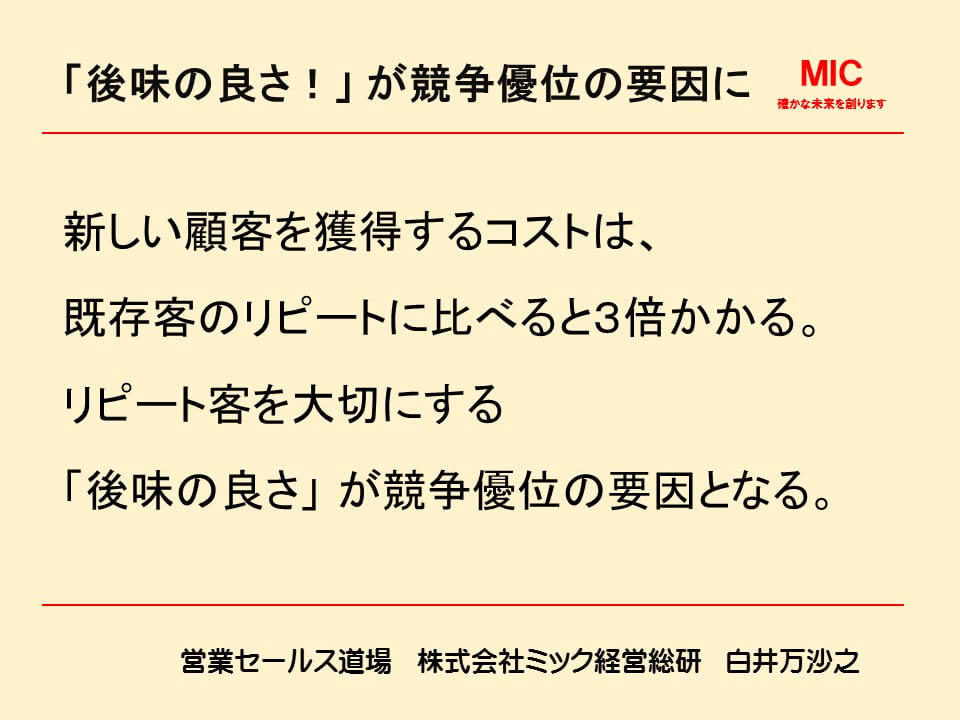

一つは、顧客や取引先をいかに獲得、確保するかということ。

収入を得るための顧客獲得に本腰を入れて取り組むこと。

二つは、資金計画、キャッシュの流れは自分でつかむこと。

苦しくなると不思議に現れる甘い話、これには乗るなということ。

そして予定は狂って当たり前。計画したリスクよりも計画しないリスクの方が多い。

アクションプランの検証と見直し、修正のサイクルをキチンと回すこと。

これを、シニア層の起業動機、シニアの特徴を踏まえて話しました。