写真は戸建の内覧会で撮ったものです。写真の左側が玄関です。ここでご覧頂きたいのは、真ん中に写っている縦手すりです。手すりには縦と横の2種類があります。玄関から廊下への上がり部分に、手すりが付いていると便利です。

写真は戸建の内覧会で撮ったものです。写真の左側が玄関です。ここでご覧頂きたいのは、真ん中に写っている縦手すりです。手すりには縦と横の2種類があります。玄関から廊下への上がり部分に、手すりが付いていると便利です。

手すりは、年齢と共に、また、身体の状態によって、あれば間違いなく重宝します。ただ、手すりを後から設置する場合には、下地の有無を確認しなければなりません。下地に柱があれば問題ありませんが、そのような下地がない場合には、下地を入れ込む必要があります。そうなると工事費も増えます。ですので、手すりを後から付ける場合には、売主に下地の有無の確認をして下さい。

付ける手すりの位置の目安は、手すりの中心まで床から80~90㎝が目安です。付ける前に、実際に使いやすい位置を確認して付けるのが良いでしょう。手すりの長さは、60㎝以上が良いでしょう。手すりと壁の隙間は4㎝以上あれば、手すりを握った時に、手が壁に接しません。また、手すりの表面の材質は、金属製は冬に冷たくなるので、木製がお奨めです。(03)

写真は注文住宅の内覧会で撮りました。この建物は、階段の途中に部屋があります。1階はリビング、1.5階は和室、2階は寝室、2.5階は子供部屋となっています。ご夫婦は、設計の段階から、理想の家を建てようという信念に燃えていました。案の定、門から玄関、各部屋の細部に至るまで、素晴らしい家が出来上がりました。内覧会でも、大きな指摘はなく、ホッとした笑顔で終わりました。そして、内覧会が終わって数週間が経った時に、ご夫婦からメールを頂きました。そのメールには、こう書いてありました。

写真は注文住宅の内覧会で撮りました。この建物は、階段の途中に部屋があります。1階はリビング、1.5階は和室、2階は寝室、2.5階は子供部屋となっています。ご夫婦は、設計の段階から、理想の家を建てようという信念に燃えていました。案の定、門から玄関、各部屋の細部に至るまで、素晴らしい家が出来上がりました。内覧会でも、大きな指摘はなく、ホッとした笑顔で終わりました。そして、内覧会が終わって数週間が経った時に、ご夫婦からメールを頂きました。そのメールには、こう書いてありました。

「引越しが終わって、ようやく落ち着いて来ました。実際に生活してみると、ああしておけばよかった、という点がいくつか出てきましたが、概ね満足しています。でも、一つだけ、これは不便!ということがあります。それは、1階~2.5階の階段の照明が、1階・1.5階・2.5階にスイッチがあるのですが、肝心の2階にないのです!なぜ気がつかなかったのか・・・」

ウーン、確かに不便ですね。2階の部屋を出て、階段の照明を点けることが出来ないわけですから。こういう点は、住んでみないと気が付きにくいです。電気の配線工事をやり直すことは出来ますが、お金も掛かってしまいます。特に、注文住宅をお考えの方は、設計の段階で、お住まいになったつもりになって、設計図を見てみる、こういうことが必要となってきます。(09)

写真は、戸建の内覧会で、2階のリビングから階段室を撮りました。リビングが2階、眺望がよいので、増えてきています。でも、毎日の買い物を上げたり、歳を取っていくと負担になるかな、とも思います。将来を考えると1階だけで生活できるのが理想的とも言えます。

写真は、戸建の内覧会で、2階のリビングから階段室を撮りました。リビングが2階、眺望がよいので、増えてきています。でも、毎日の買い物を上げたり、歳を取っていくと負担になるかな、とも思います。将来を考えると1階だけで生活できるのが理想的とも言えます。

さて、この写真でご覧頂きたいのは、階段室にある矢印部分の引戸です。買主は、ここに引戸が欲しくて、オプションで付けることにしました。ここに引戸があると良い点があります。それは、引戸を閉めれば、冷房、暖房時、効率が良くなることです。また、上下階の音も伝わりにくくなりますし、万が一、1階で火災が発生した場合には、煙は階段室を伝わって行くので、煙の回りも少し遅くなるでしょう。このようなところには、引戸が一番便利と思いますが、設置されていなかったり、設置できない場合は、ロールカーテンやアコーデオンカーテンのようなもので対応するしかないと思います。(99)

写真は戸建の注文住宅の洗面所です。ご覧頂きたいのは、一つは、洗面台前に張ったレインボーカラーのタイル、そして、もう一つは、洗面台横に、これでもか、とズラッと並んでいる棚です。洗面所には、棚が欲しいところではありますが、これほどの数の棚は珍しいです。買主は、棚とこのタイルにこだわりました。

写真は戸建の注文住宅の洗面所です。ご覧頂きたいのは、一つは、洗面台前に張ったレインボーカラーのタイル、そして、もう一つは、洗面台横に、これでもか、とズラッと並んでいる棚です。洗面所には、棚が欲しいところではありますが、これほどの数の棚は珍しいです。買主は、棚とこのタイルにこだわりました。

この壁一面の棚を見た時、これはすごい!便利、と思いました。ここまで棚があれば、タオル類、下着類、洗剤や石鹸、買い置きのテッシュなどなど、いくらでも置けます。どこかの洋服屋さんのようです。それに、作り付けですから、地震で棚が倒れて来ることはありません。大きな地震が来たので、家具の転倒が気になりますが、造り付けであれば、安心です。

そして、レインボーカラーのタイル、これもタイルの見本を沢山見て、最終的に決めたそうです。実際は、写真よりも明るくて、色も鮮やかでとてもきれいです。洗面台は、明るくて、華やかにすると、楽しくなります。ただ、手ふきのタオル掛けの位置がここしか残ってなかった、と買主は少し不満気でした。洗面所、便利で華やかにしたいものです。(012)

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、グルニエへのハシゴです。このハシゴが現状の右方向ではなく、白線のように左方向の廊下の方に開いてくれると良かったです。理由は、そうすれば、もっと壁に沿って家具が置けたからです。

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、グルニエへのハシゴです。このハシゴが現状の右方向ではなく、白線のように左方向の廊下の方に開いてくれると良かったです。理由は、そうすれば、もっと壁に沿って家具が置けたからです。

屋根裏にグルニエが設置される場合、このような折りたたみ式のハシゴが設置され、使わない場合は天井裏に格納されます。グルニエへ行く際は、下からフックをかけてカバーを引けば、折りたたみのハシゴが下へ降りてきます。

グルニエ付きの家を購入する、また、注文住宅でグルニエを設置する、このような場合には、このハシゴの位置もご確認下さい。なるべく、家具の配置、人の動線、このような点で支障が無いような位置にすべきです。

ところで、グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことです。ロフトと似ていますが、ロフトとは天井高を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。どちらも建築基準法上、小屋裏物置等という扱いになります。面積は下の階の2分の1以下、天井高は1.4m以下、出入りするためのハシゴは固定式でないこと、などの規制があります。(31)

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、1階から階段を上がって、2階に着いた廊下の部分です。この廊下の手前右側には洗面台とトイレがあり、左側も右奥も洋室になっています。ここの廊下の部分にオプションで、廊下の幅を広くして、カウンターを設置しました。カウンターの向こうは1階にあるリビングの吹き抜けとなっています。

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、1階から階段を上がって、2階に着いた廊下の部分です。この廊下の手前右側には洗面台とトイレがあり、左側も右奥も洋室になっています。ここの廊下の部分にオプションで、廊下の幅を広くして、カウンターを設置しました。カウンターの向こうは1階にあるリビングの吹き抜けとなっています。

このカウンターの設置、グッドアイデアでと思います。子供の勉強にはもってこいの場所となります。リビングやキッチンは1階ですので、吹き抜け越しにお母さんと話が出来ます。ここに本を並べておけば、家庭内図書館という感じになります。廊下だけですと、殺風景ですが、カウンターがあって、そこにオシャレな椅子などを並べたら、随分と暖かな空間となるでしょう。ただ、子供の空間となりますので、万が一でも、遊んでいて落下しない様にしておかなければなりません。(18)

所見とは、地盤調査結果及び周辺環境を総合的に判断して、採用すべき基礎の設計指針を決めるものです。地盤調査会社は、地盤の見極めのプロですから、原則、所見で書かれた基礎の設計の考え方が実行されます。日本には約100社の地盤調査会社があります。調査の方法は各社ほとんど同じですが、地盤調査会社の質は、この所見の書き方で決まるとも言えます。

所見とは、地盤調査結果及び周辺環境を総合的に判断して、採用すべき基礎の設計指針を決めるものです。地盤調査会社は、地盤の見極めのプロですから、原則、所見で書かれた基礎の設計の考え方が実行されます。日本には約100社の地盤調査会社があります。調査の方法は各社ほとんど同じですが、地盤調査会社の質は、この所見の書き方で決まるとも言えます。一般の買主が地盤報告書を見ても、地盤の状況を判断することは困難かもしれません。でも、地盤報告書の所見は必ず目を通して下さい。所見の結論は何を言ってるか、また、その結論に従って、実際の基礎工法が定められているかがポイントです。具体的には、➀所見の結論は何か、また、実際の基礎はその通りになっているか ➁丁寧に分かりやすく書いてあるか ➂そこの地盤だけでなく、周辺も検討しているか ➃異常値が出ていた場合、その原因究明をしているか、このような項目です。

東日本大震災では、地域によっては液状化が激しく、地盤の沈下が見られました。地盤調査報告書を見れば、液状化の可能性も分かります。液状化の可能性が高ければ地盤改良や杭が必要となります。従い、地盤調査報告書は極めて大事なものですので、売買契約の前に確認しておくこと、そして売主からコピーを入手しておくことも重要です。

写真は、建売住宅のグルニエ(屋根裏収納)を写しました。グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことです。ロフトと似ていますが、ロフトとは天井高を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。グルニエとは屋根裏を利用した収納スペースになります。

写真は、建売住宅のグルニエ(屋根裏収納)を写しました。グルニエとは、フランス語で屋根裏部屋のことです。ロフトと似ていますが、ロフトとは天井高を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。グルニエとは屋根裏を利用した収納スペースになります。

グルニエは、建築基準法上、小屋裏物置等という扱いになります。面積は下の階の2分の1以下、天井高は1.4m以下、小屋裏に出入りするためのハシゴは固定式でないこと、などの規制があります。そのため取り外し可能なはしごをかけたり、折り畳んで収納できるタイプのはしごを取り付けたものがよく見られます。

このグルニエで気に入ったのは、手前の手すりです。一般には、ここに手すりが無い場合が多いです。元々、ここにも手すりは付いていなかったのですが、ここの買主が安全性を考慮してオプションで付けました。ホームセンターで手すりを購入して自分で付けることもできます。この手すりの役目は、グルニエに上がる時、そして降りる時、役に立ちます。特に、グルニエから降りる際は、危険ですので、この手すりが有効です。そして、この手すりの更なる役目は、グルニエに置いた荷物などが下に落ちるのも防いでくれます。(0322)

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井裏にあるグルニエ、屋根裏収納です。建築面積算入の関係から、グルニエの場合、建築基準法上、天井高さは1.4m以下となります。勾配天井であれば、平均の天井高が1.4m以下となります。

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井裏にあるグルニエ、屋根裏収納です。建築面積算入の関係から、グルニエの場合、建築基準法上、天井高さは1.4m以下となります。勾配天井であれば、平均の天井高が1.4m以下となります。

ここでご覧頂きたいのは、矢印部分の段差がある所です。グルニエに上がるステップの開口の周りには枠があって、その枠はグルニエの床から1.3㎝程上がっています。僅ですが、枠と床とで段差があるわけです。この段差が良いな、と思いました。理由は、グルニエに物を置いて、動かしている時に、間違って下に落としてしまうことが少なくなるでしょう。また、このような段差があれば、グルニエへのステップを上がって行く場合、手を引っ掛けることもできます。グルニエへの上り下り、危険ですので、注意が必要です。細かいことですが、気をつかっています。(1821)

家を建てる場合に、法律的に必要な手続きがあります。それは、建築確認申請と完了検査です。こういう建物を建てたいので確認してください、というのが確認申請です。そして、申請通りに建てましたので検査して下さい、というのが完了検査です。法律的な手続きですので、以前は役所だけが行っていたのですが、役所の手不足から、最近は国が指定した民間の機関でも行っています。

家を建てる場合に、法律的に必要な手続きがあります。それは、建築確認申請と完了検査です。こういう建物を建てたいので確認してください、というのが確認申請です。そして、申請通りに建てましたので検査して下さい、というのが完了検査です。法律的な手続きですので、以前は役所だけが行っていたのですが、役所の手不足から、最近は国が指定した民間の機関でも行っています。

建築確認申請は、工事の着工の前に、決められた図面などを添付して、申請図書として、役所等に提出します。提出された申請図書は、法律的な見地から問題が無ければ、確認を担当した役所等から、確認済み証が発行されます。この確認済み証が無ければ、建設に取り掛かることは出来ません。

そして、工事が完了しますと、今度は、確認申請を申請した役所等に、建物の完了検査を申請することになります。申請を受けますと、役所等は、建物の建築現場に来て、確認申請書通りに建てられたのかを検査します。確認申請書通りに建てられていれば、検査済み証が発行されます。検査済み証が発行されなければ、その家に住むことはできません。

家を建てる場合には、以上のような法的な手続きが必要となります。ここで、大事なのは、「確認済み証」と「検査済み証」です。「確認済み証」とは、この家を建てても良いという許可、「検査済み証」とは、住んでも良いという許可になります。この二つの証明書は大事なものですから、必ず、売主から入手し、保管しておかなければなりません。(61)

写真は注文戸建ての内覧会で撮りました。これは、リビングのエアコンです。ご覧頂きたいのは、矢印で指したコンセントの位置です。一般的には、エアコンのコンセントは壁の高い位置に付けますが、ここの家の注文者は、コンセントを目立たないように敢えて天井に付けました。

写真は注文戸建ての内覧会で撮りました。これは、リビングのエアコンです。ご覧頂きたいのは、矢印で指したコンセントの位置です。一般的には、エアコンのコンセントは壁の高い位置に付けますが、ここの家の注文者は、コンセントを目立たないように敢えて天井に付けました。

確かに、コンセントを天井付けにしますと、配線が目立たないし、エアコン本体の横がスッキリしますので、家具などがピタッと付けられることになります。アイデアだと思いました。(06)

写真は戸建の内覧会で撮りました。キッチンのレンジフードと天井とを写しています。ご覧頂きたいのは、レンジフード上部と天井の部分です。ここでは、レンジフード上部のパネル(これを幕板と呼びます)と天井とが接しています。ここに隙間がない方が良いです。理由は、そこにホコリがたまるからです。

写真は戸建の内覧会で撮りました。キッチンのレンジフードと天井とを写しています。ご覧頂きたいのは、レンジフード上部と天井の部分です。ここでは、レンジフード上部のパネル(これを幕板と呼びます)と天井とが接しています。ここに隙間がない方が良いです。理由は、そこにホコリがたまるからです。

ここに隙間を作らないためには、その部分の廻り縁(まわりぶち)を切らないとなりません。廻り縁とは、天井と壁とを仕切る材で、壁と床を仕切る材を幅木と呼びます。戸建の場合、通常、幅木も廻り縁も設置します。

廻り縁を全ての天井と壁との間に設置してしまいますと、周り縁の下に、レンジフードの幕板が取り付けられます。そうなると、廻り縁の高さ分、レンジフードが下がってきて、そこに隙間が出来てしまいます。この隙間にホコリがたまる、ということになります。3㎝ほどの隙間ですから、掃除も出来ません。キッチンでは、レンジフードや吊り戸棚が壁の上部に取り付けられます。天井との間に隙間を作らないようにするには、設計段階で、売主と確認しておくことが良いでしょう。(1821)

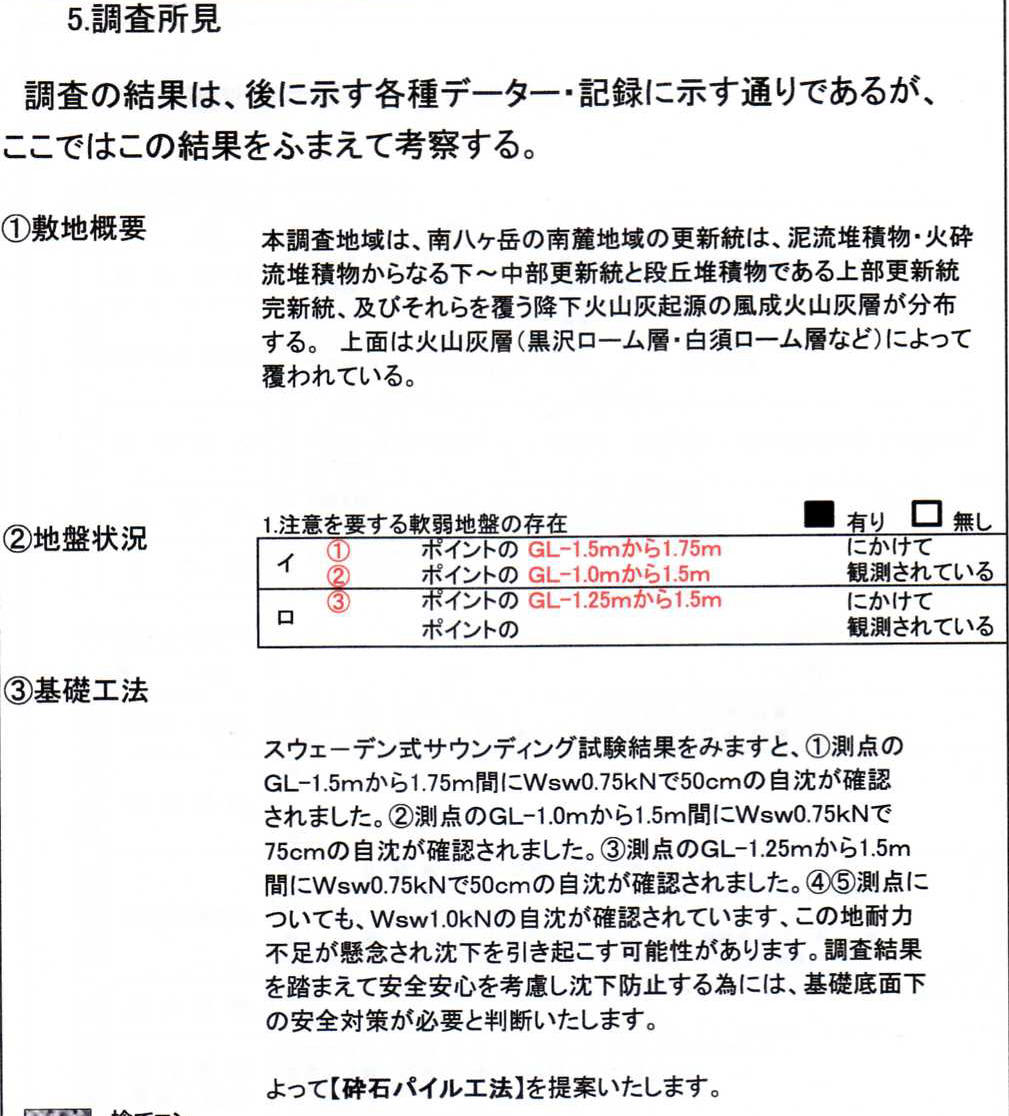

どんな家でも、建てる前に行うのが、地盤調査です。調査の目的は地盤に合った基礎を作るためです。建物の重量に対し、地盤が耐えられなければ、必要な補強をしなければなりません。従い、地盤調査報告書の内容には、試験の方法と結果、そして、結果から分析した考察が記載されます。

どんな家でも、建てる前に行うのが、地盤調査です。調査の目的は地盤に合った基礎を作るためです。建物の重量に対し、地盤が耐えられなければ、必要な補強をしなければなりません。従い、地盤調査報告書の内容には、試験の方法と結果、そして、結果から分析した考察が記載されます。

考察とは、地盤調査結果及び周辺環境を総合的に判断して、採用すべき基礎の設計指針を決めるものです。地盤調査会社は、地盤のプロですから、基本的には、考察で書かれた基礎の設計の考え方が実行されます。日本には約100社の地盤調査会社があります。調査の方法は各社ほとんど同じですが、地盤調査会社の質は、この考察の書き方で決まるとも言えます。

一般の買主が地盤報告書を見ても、内容を判断することは困難かもしれません。でも、地盤報告書の考察は必ず目を通して下さい。考察に基づいて、実際の基礎が定められているかがポイントです。具体的には、①考察の指針は何か、また、実際の基礎はその通りになっているか ②丁寧に分かりやすく書いてあるか ③そこの地盤だけでなく、周辺も検討しているか ④異常値が出ていた場合、その原因究明をしているか、このような項目です。

地盤調査報告書を見れば、液状化の可能性も分かります。液状化の可能性が高ければ地盤改良や杭が必要となります。従い、地盤調査報告書は極めて大事なものですので、出来れば、売買契約の前に確認しておきたいものです。地盤調査報告書は、家を建てる場合の元となりますので、必ず、売主からコピーを入手しておくことも重要です。上の写真は地盤報告書の例ですが、量的にこのぐらい書かれていればOKです。(106)

もう一度家を建てられるものなら・・・家を建てた人ならこう思うことがあるでしょう。何度も図面を見て考えても、図面は縦と横の2次元の世界、家は高さがある3次元ですから、この辺りが難しい点と思います。

もう一度家を建てられるものなら・・・家を建てた人ならこう思うことがあるでしょう。何度も図面を見て考えても、図面は縦と横の2次元の世界、家は高さがある3次元ですから、この辺りが難しい点と思います。

写真は、注文戸建の内覧会の時のものです。ここの奥様は、この吊り戸棚の右側の扉の開く向きが逆の方が使いやすかった、それから、戸棚と天井の間との隙間の掃除をどうしよう?と言いました。確かに、右端の扉の開く方向は逆の方が使い勝手は良いです。また、戸棚の上部と天井との隙間は3㎝程ですが、掃除が大変です。

こうなってしまった原因は、吊り戸棚の位置がなかなか決まらず、最終的にこの位置になった、そして、その時には既に、業者は、吊り戸棚を発注してしまっていたのです。また、隙間については、天井と壁の間に、廻り縁(まわりぶち)を設置してから、吊り戸棚を据えてますので、こうなってしまいました。注文住宅の場合、設計段階が極めて大事です。図面は2次元ですから、どうしても、部屋の広さや配置に目が行きがちになりますが、このような高さ方向にも注意が必要となります。特に、途中で、平面計画を変更した場合など、その変更がどこまで影響するのか、よくよく、気を回さないといけなくなります。(11.8)

写真は戸建の内覧会で、階段の手すり部分を撮ったものです。手すりの色を良く見て頂きますと、下の方と、上の方とで、手すりの色が微妙に違っているのが分かります。多くの戸建の内覧会に立ち会って来ましたが、このような色違いを初めて見ました。これを見た時、これもオシャレかも?とも思いましたが、初歩的なミスです。

写真は戸建の内覧会で、階段の手すり部分を撮ったものです。手すりの色を良く見て頂きますと、下の方と、上の方とで、手すりの色が微妙に違っているのが分かります。多くの戸建の内覧会に立ち会って来ましたが、このような色違いを初めて見ました。これを見た時、これもオシャレかも?とも思いましたが、初歩的なミスです。

戸建を建築する場合、柱や梁などの構造材などほとんどの部材はプレカット、即ちあらかじめで工場で製作されてきます。図面に基づいて、それぞれの部材が作られますので、建築現場では、運ばれてきた部材を組み立てるだけです。ですので、基本的には、部材は余りもしないし、不足もありません。

しかしながら、手すりなどは、図面に基づいてプレカットされたものではなくて、現場の寸法に合わせ、手作りして行きます。現場合わせですので、このような、手すりのい色違いも出てきてしまうのでしょう。それにしても?とも思いますが・・・ 写真の場合には、下の木目調の手すりで統一することになりました。内覧会に行きましたら、このような細かい部材の色の具合もご確認下さい。(0123)