写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、壁に設置されている手すりです。感心したのは、上下2重に手すりを取り付けたことです。上は大人用、下は子供用ですが、安心感があります。子供の目線にも合わせた気遣いと思います。このような上下の手すりは駅の階段などでも見受けられます。

写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、壁に設置されている手すりです。感心したのは、上下2重に手すりを取り付けたことです。上は大人用、下は子供用ですが、安心感があります。子供の目線にも合わせた気遣いと思います。このような上下の手すりは駅の階段などでも見受けられます。

「なるほど、これはいい!」と思いますが、意外とこのようにしている家は少ないです。やはり、どうしても、大人の目線になってしまうからでしょうか?家の中で、最も事故が多いのが階段とお風呂です。特に、階段の場合は、大きな事故につながりやすいです。こうしたところには、家族全員の安全を考える、大事なことだと気付かされました。(22)

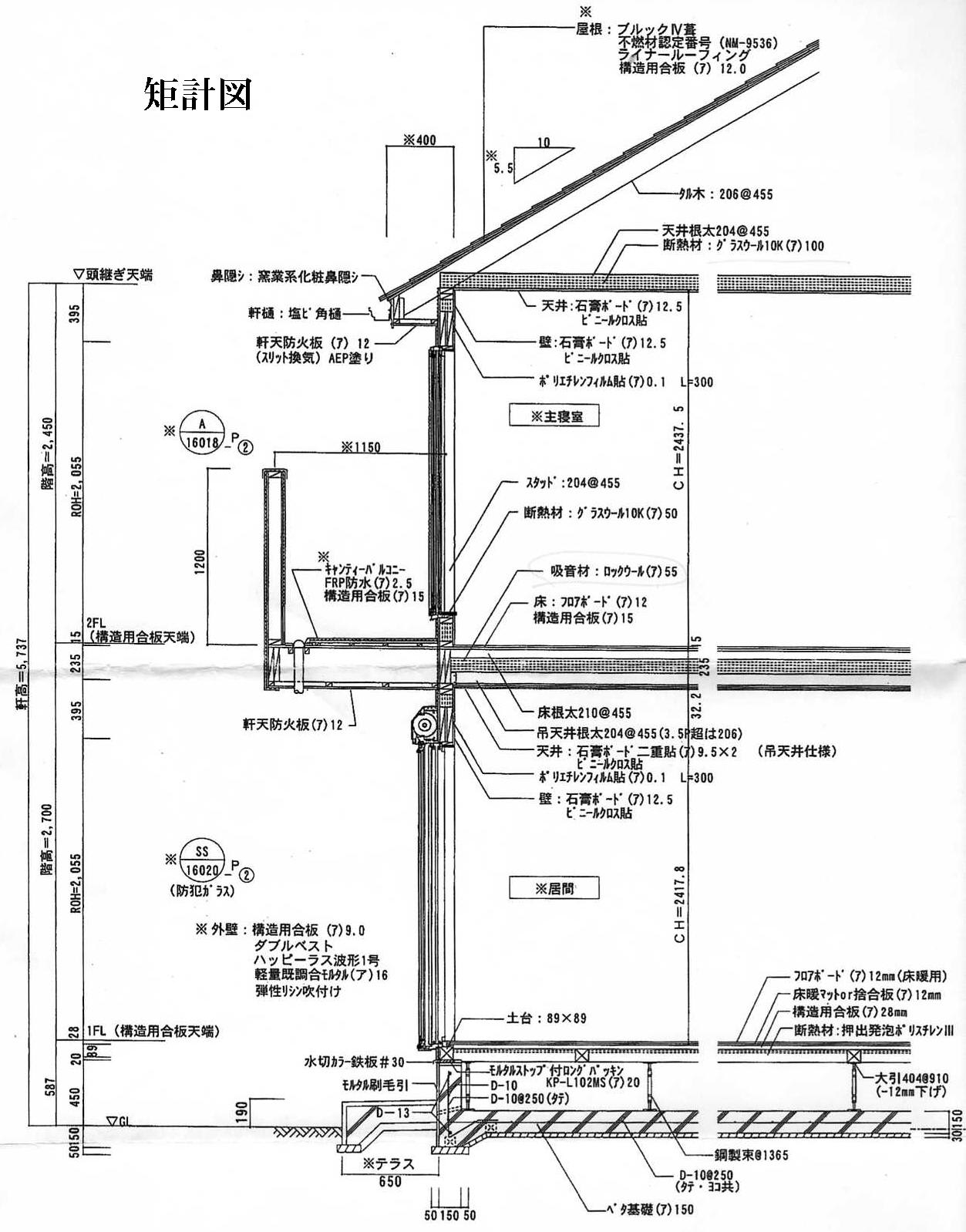

一戸建て住宅の契約をしますと、売買契約書、重要事項説明書、平面図、立面図、断面図、仕様書などいろいろな図書を売主から渡されます。今回は、一般に売主が買主に渡さない図面で、買主として入手しておくべき図面を紹介します。

一戸建て住宅の契約をしますと、売買契約書、重要事項説明書、平面図、立面図、断面図、仕様書などいろいろな図書を売主から渡されます。今回は、一般に売主が買主に渡さない図面で、買主として入手しておくべき図面を紹介します。

それは、矩計図(かなばかりず)で、家の断面詳細図です。そのサンプルが左の図面です。矩計図とは、家を縦方向に切って、横から眺めたものです。屋根の構造、断熱材の仕様、家の1階や2階そして全体の高さ、床の組み立て方、基礎の仕様、大事なポイントが全て描かれています。この図面は家の基本的な構造を1枚に収めていますので、構造が分かりやすいこと、そして将来のリフォームを行う時などにも役に立ちます。

注文でも建売でも、一戸建て住宅などを購入される際には、「矩計図」を見たいのですがと言ってみて下さい。そして、それを見ながら家の構造を売主に説明してもらう、説明が終わったらその図面をもらっておく、こうしても良いでしょう。すぐに矩計図が出てくるか、矩計図をしっかりと説明できるか、売主の実力も分かります。そして、家が完成して、内覧会に行かれる際には、この矩計図もご持参下さい。

写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。写した箇所は、基礎の立ち上がりで、ガスメーターからガス管が家の床下に入って行ってます。ガス管には断熱材が巻かれています。

写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。写した箇所は、基礎の立ち上がりで、ガスメーターからガス管が家の床下に入って行ってます。ガス管には断熱材が巻かれています。

この断熱材を少し指で押してみたら、写真のように穴の周りはコーキングでふさいでありませんでした。床下と言えども、雨が降れば、ガス管を伝わって、雨が家の中に入ってしまうでしょう。

雨水が床下に入ればなかなか抜けません。また、虫なども入って行ってしまいます。戸建の内覧会に行きましたら、基礎の立ち上がりも良く観察して、このように家の中に入って行く管の周りが、ちゃんと、コーキングでふさがれているかも確認して下さい。(0724)

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。手にしているのは境界標(きょうかいひょう)です。敷地の境界点を示すものを境界標と言います。境界標は基本的には、地中に埋められたコンクリート製の境界杭となります。ですので、土地の境界点には境界杭が明確に設置されているのが本来の姿と言えます。しかし、状況によっては境界点が不明というケースもあります。

写真は一戸建ての内覧会で撮りました。手にしているのは境界標(きょうかいひょう)です。敷地の境界点を示すものを境界標と言います。境界標は基本的には、地中に埋められたコンクリート製の境界杭となります。ですので、土地の境界点には境界杭が明確に設置されているのが本来の姿と言えます。しかし、状況によっては境界点が不明というケースもあります。

写真は、境界点を矢印の先で示す貼り付けタイプのプレートで、最も単純なものです。そのプレートを手に持っていますが、これは簡単に取れてしまったからです。土地の境界を示す大事な標ですから、境界ブロックの真ん中に取れないように、しっかりと設置されていなければなりません。敷地の境界点を示す標が簡単に外れてしまっては困ります。こういうものは、個人が勝手に接着剤で付けられるものではありません。土地家屋調査士が敷地の広さや境界を確認して、設置したものだからです。

中古の一戸建てを購入する際にも、自分の敷地が明確に分かるように境界杭などの標が設置されているか、また、その境界標はしっかりとずれないようになっているか、これらの点も確認して下さい。土地の境界は非常に大事で、隣家同士でもめると大変です。境界標が不明、もしくは境界標がしっかりと設置されていない、このような場合には、売主に設置するように指摘して下さい。(48)

写真は一戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、屋根の裏側に現場発泡の断熱材を吹き付けた部分です。この家は、建売りですが、このような吹き付けが採用されていました。建売りの場合、一般的な屋根裏断熱は、グラスウールマットを敷き並べることが多いので、このような吹き付けは珍しいです。屋根裏の断熱方法の主なものとして、以下の3種類があります。

写真は一戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、屋根の裏側に現場発泡の断熱材を吹き付けた部分です。この家は、建売りですが、このような吹き付けが採用されていました。建売りの場合、一般的な屋根裏断熱は、グラスウールマットを敷き並べることが多いので、このような吹き付けは珍しいです。屋根裏の断熱方法の主なものとして、以下の3種類があります。

➀断熱マット(グラスウールもしくはロックウール)を天井裏に敷き並べる。最も一般的。

➁現場で発泡断熱材を屋根裏に吹き付ける(写真のケース)。

➂ブローイングと言って、断熱材をチップ化したものを天井裏に雪のように空気で撒く。

この3種類の中で、総合的な判断は別にして、断熱性能に限り性能を比べると、最も優れているのは、➁の現場で発泡する方法と思います。理由は、隙間なく、断熱材が屋根の下側を覆いつくしてしまうからです。内覧会の時には、結構、長い時間、この家にいましたが、断熱効果は高いな、と思いました。(44)

写真は、戸建の確認会で撮ったものです。右側のコンクリートブロック塀は隣りの家のもので、こちらの新築の家の塀は、ネットフェンスとなっています。ブロック塀は8段積んでいますので、それだけで1.6m、基礎部分、そして、塀の一番上の笠木部分も入れると約2mあります。

写真は、戸建の確認会で撮ったものです。右側のコンクリートブロック塀は隣りの家のもので、こちらの新築の家の塀は、ネットフェンスとなっています。ブロック塀は8段積んでいますので、それだけで1.6m、基礎部分、そして、塀の一番上の笠木部分も入れると約2mあります。

ここでご覧頂きたいのは、塀の部分の矢印です。下の白い矢印は内覧会時点でのフェンスの高さ、緑の矢印は確認会の時点でのフェンスの高さです。内覧会では、地震で揺らされた時のブロック塀が心配なので、フェンスをもっと高くしてくれ、という要望を出しました。売主はその要望を受け入れ、フェンスを高くしたので、写真のようになっています。

フェンスを高くしてくれ、という要望を出したのは、古いブロック塀の安全性に不安があるからです。ブロック塀の場合、段数によっては鉄筋を入れますが、重量があること、重心が上にあること、接合部はモルタルであること等から、地震には弱く倒れやすいと言えます。地震で倒れれば、家も傷つきますし、人が近くにいれば大きな事故になります。

写真の場合、ブロック塀は隣りの家のものですし、既存ですから、何とかしてくれ、とは言いにくいものです。そのような場合には、自分で守るしかないでしょう。そのために、フェンスを上に伸ばし、ブロック塀を覆ってしまいました。こうしても、地震に対し、全く、心配がないわけではありませんが、スチールフェンスですから相当の補強にはなると思います。また、このような設計の変更は、出来れば、内覧会の時ではなく、契約時にしておいた方が良いと言えます。(08)

写真は戸建ての内覧会で撮りました。いくつかの家が並んで建てられています。ここでご覧頂きたいのは、左の家と右の家との境界線からの距離ですが、それぞれ同じ50㎝となっています。ただ、境界のフェンスは右側の家に入っています。フェンスは境界線上に設置する場合もありますし、写真のように、どちらかの家に入れてしまう場合もあります。

写真は戸建ての内覧会で撮りました。いくつかの家が並んで建てられています。ここでご覧頂きたいのは、左の家と右の家との境界線からの距離ですが、それぞれ同じ50㎝となっています。ただ、境界のフェンスは右側の家に入っています。フェンスは境界線上に設置する場合もありますし、写真のように、どちらかの家に入れてしまう場合もあります。

ここで問題となるのが、エアコンの室外機の置場です。左側の家の室外機は既に設置されていて、どうにか収まっています。内法幅が50㎝あれば、室外機を置くには問題ありません。ところが、右側の家は、フェンスがありますので、内法幅は40㎝程になってしまいます。こうなると室外機を置くには問題が出てきます。写真の右側の家のケースでは、売主と相談の上、フェンスを撤去することとしました。都内など、地価の高い所では、どうしても、境界線と外壁との距離は狭くなりがちです。エアコンの室外機の設置を考えますと、内法で最低でも50㎝は確保したいものです。(8211)

新しく一戸建てを購入する場合、土地の形質に関しては、どのような点に注意すべきなのでしょう?

新しく一戸建てを購入する場合、土地の形質に関しては、どのような点に注意すべきなのでしょう?

左の図は、親から土地を相続した場合に、土地の評価額が下げられる可能性がある土地の例です。一戸建てを購入する際、将来に向けても、なるべく価値が下がらない土地を購入したいと誰しも思います。そうなると、左の図に示すような条件がないところが好ましいことになります。

この中で、気が付きにくいのが、4や5のケースです。敷地の境界が明確であるか、また、敷地内の排水だけでなく、周りの家の排水の状態も確認する必要があります。

例えば、自分の家の後ろにも家があって、その家から出る排水を自分の土地を通って排出しなければならない、このような場合は、厄介な問題になりますので、注意が必要となります。

写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。

写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。そこで、内覧会の時に、このガスメーターの位置では車をぶつける可能性があるので、家の正面側に移設して欲しい、という要望を出しました。移設工事は大変なので、最初は業者も渋っていましたが、どうにか説得して、最終的には、無償で移設することを了解してくれました。

移設することを無償で了解してくれましたが、このような設計上の問題は、計画の段階でチェックしておく方が手間がかかりません。ガスメーターは月に一度は検針に来ます。ですから、人が入れない位置に置くことは出来ません。検針も問題なく出来て、危険性もないところ、設計の段階で吟味して、適切な位置に置かれるべきと思います。(76)

玄関からリビングに入って、2階まで吹き抜けていると、開放感があって気持ちも膨らんでいきます。でも、この吹き抜け、暖房や冷房など、空調にとっては、熱効率の悪い空間となってしまいます。リビングが吹き抜けになっている場合、温度分布に付いて、以下のような留意点があります。

玄関からリビングに入って、2階まで吹き抜けていると、開放感があって気持ちも膨らんでいきます。でも、この吹き抜け、暖房や冷房など、空調にとっては、熱効率の悪い空間となってしまいます。リビングが吹き抜けになっている場合、温度分布に付いて、以下のような留意点があります。

・壁付けエアコンで暖房の場合、暖気は上部に行き、床面が暖まらない。

・ファンヒーターで暖房の場合、温風が高温度の為、真直ぐ上に行ってしまう。

・床暖房の場合、床から熱が来るため、温度ムラはないが、時間がかかる。

・エアコンで冷房した場合、冷気は下に留まり、上の方はほとんど冷えない。

以上の点から言えることは、吹き抜け空間を設けることは、空調時に温度分布にムラが生じ、人がいるところを効率的に空調することが出来ず、省エネの観点から無駄が多い、となります。玄関などは別にして、リビングやダイニング、長時間居るところを吹き抜けにする場合には、上記のような点もお考え下さい。それでも吹き抜けとお考えの方は、特に暖房時、扇風機を使うなどして、上の温かい空気を下に移動させれば良いでしょう。ファン付き照明でも良いのですが、吹き抜けの場合、ファンの掃除をどうするかも考えねばなりません。(919)

写真は、戸建の内覧会で撮りました。大手ハウスメーカーによる注文住宅です。家がある程度出来上がって、買主が、玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。

写真は、戸建の内覧会で撮りました。大手ハウスメーカーによる注文住宅です。家がある程度出来上がって、買主が、玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。

これでは、という事で、売主に何でこういう設計にしたのか?と尋ねたところ、「時計回りだとお客さんが来た時に階段部分で待つことになる」と返事をしてきました。これを聞いて、呆れてしまいました。ここにお住まいになる買主の使い勝手が最優先で、いつ来るか分からないお客の都合なんか二の次と思います。こういう売主では困ります。売主は家の設計及び建設のプロですから、家としての常識は最低限確保しなければならないと思います。

結局、写真のケースでは、これから長く使う上で不便なので、ドアの開く向きを逆にする工事を行いました。この場合、結構なお金と時間がかかります。注文住宅の場合、設計の段階で特に注意が必要となります。売主は設計のプロですから、使い勝手や品質等について、買主が満足するように適切に対応せねばなりません。でも、後々、困るのは買主ですので、部屋の位置と広さだけでなく、全体的な設計についても隅々までチェックすること、全てを売主任せにしないことも大事となります。(03)

写真は建売り住宅の内覧会で撮りました。奥に白く取っ手が見えるのが玄関ドアです。外出して帰る時には、手前の階段を上がって、土の部分を数歩歩いて、タイル貼りの玄関ポーチに行きます。ここで気になったのは、手前の階段から玄関前までの土の部分です。内覧会の日は良い天気で、土の部分を歩いても、靴の下に泥が付くことはありません。でも、雨が降れば、ここの土の部分はドロドロになります。その上を歩いて行かねばなりませんので、玄関ポーチの周りが泥だらけになるでしょう。

写真は建売り住宅の内覧会で撮りました。奥に白く取っ手が見えるのが玄関ドアです。外出して帰る時には、手前の階段を上がって、土の部分を数歩歩いて、タイル貼りの玄関ポーチに行きます。ここで気になったのは、手前の階段から玄関前までの土の部分です。内覧会の日は良い天気で、土の部分を歩いても、靴の下に泥が付くことはありません。でも、雨が降れば、ここの土の部分はドロドロになります。その上を歩いて行かねばなりませんので、玄関ポーチの周りが泥だらけになるでしょう。

この状態では、そういう問題があるので、売主に対し、「ここの部分は雨が降れば泥で汚れるので、せめて、飛び石を無料で敷いて下さい」と要求したところ、売主は、「これで完成形ですので、無料では出来ません」との返事でした。これでは問題が出ると思うので釈然としませんが、確かに、外構図は現状のようになっていますので、仕方ないでしょう。ホームセンターで飛び石を購入しても大した金額ではありませんが、持ち運びが面倒です。建売り住宅を購入する際には、細かい点ですが、このようなところも確認して下さい。(511)

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、1階から階段を上がって、2階に着いた廊下の部分です。この廊下の手前右側には洗面台とトイレがあり、左側も右奥も洋室になっています。ここの廊下の部分にオプションで、廊下の幅を広くして、カウンターを設置しました。カウンターの向こうは1階にあるリビングの吹き抜けとなっています。

写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、1階から階段を上がって、2階に着いた廊下の部分です。この廊下の手前右側には洗面台とトイレがあり、左側も右奥も洋室になっています。ここの廊下の部分にオプションで、廊下の幅を広くして、カウンターを設置しました。カウンターの向こうは1階にあるリビングの吹き抜けとなっています。

このカウンターの設置、グッドアイデアと思います。子供の勉強にはもってこいの場所となります。リビングやキッチンは1階ですので、吹き抜け越しにお母さんと話が出来ます。ここに本を並べておけば、家庭内図書館という感じになります。廊下だけですと、殺風景ですが、カウンターがあって、そこにオシャレな椅子などを並べたら、随分と暖かな空間となると思います。ただ、子供の空間となりますので、万が一でも、遊んでいて落下しない様にしておかなければなりません。(18)

写真は、戸建の内覧会の時のもので、玄関へのアプローチの階段です。写真で「ここを斜めにした」と書き込んであるところをご覧下さい。元々、ここの階段は四角で駐車場側に角ばっていました。買主の奥様が、図面を見て、「これでは駐車する時、階段に車をぶつけそう、角を取ろう」と言い、角を斜に削ったわけです。この方が、車を止める時に安心です。

写真は、戸建の内覧会の時のもので、玄関へのアプローチの階段です。写真で「ここを斜めにした」と書き込んであるところをご覧下さい。元々、ここの階段は四角で駐車場側に角ばっていました。買主の奥様が、図面を見て、「これでは駐車する時、階段に車をぶつけそう、角を取ろう」と言い、角を斜に削ったわけです。この方が、車を止める時に安心です。

玄関への階段は家の顔の一部分にもなるので、ゆったり感も欲しいです。敷地の状態にもよりますが、急な階段は危険です。特に玄関の前が道路になっている場合などは注意が必要となります。玄関へのアプローチ階段の勾配の目安は、踏面(ふみづら:ステップの奥行き)は30㎝は欲しいところです。通常、タイルは30㎝角ですので1枚分となります。また、蹴上げ(けあげ:ステップの高さ)は15~18㎝が良いでしょう。蹴上げの高さ×2+踏面=63㎝が目安となります。

設計段階で、家の中の部屋の位置や大きさだけでなく、家の外についても充分検討して下さい。敷地の狭いところでは、特に、玄関周りと駐車場の位置関係は大事となります。図面を見ただけでは、なかなか、このような位置関係を把握するのは難しいです。でも、玄関ドアの開く向き、庇の出具合、階段の幅、踏面と蹴上げの寸法、駐車場との関係、このような点も確認して下さい。

一戸建て住宅の基礎は、ベタ基礎か布基礎、この2種類です。最近は、ほとんどがべた基礎になって来ています。ベタ基礎の方が除湿そして構造的な見地からも優れていると思います。

一戸建て住宅の基礎は、ベタ基礎か布基礎、この2種類です。最近は、ほとんどがべた基礎になって来ています。ベタ基礎の方が除湿そして構造的な見地からも優れていると思います。

布基礎とは、柱の下の土台に沿って、布のように部分的に鉄筋コンクリートで施工する基礎です。部分的ですから、1階の床下は、地面の部分とコンクリートの部分とがあります。布基礎の場合、地面が床下に面しますので、地面の湿気の影響を受けます。一方、ベタ基礎とは、文字通り、床下全体をベターと鉄筋コンクリートで施工する方法です。ですので、床下には、地面が見えるところはなくなります。

写真は、新築戸建の1階の点検口を開けて見たところです。この基礎は布基礎です。従い、部分的に地面が見えます。地面は、雨や地下水の影響でほとんど濡れた状態になっています。その湿気を防ぐため、地面の上には、除湿シートを敷いてあるのですが、写真のように、めくれたり、端が充分でなかったり、図面通りにはいきません。また、買主の目が行きにくいところでもあります。

床下は、換気が不十分になりがちなところですので、特に湿気が問題になります。基礎はコンクリートですから、多少の湿気は問題ないですが、土台から上は木材ですので、湿気は困ります。こういうことを考えますと、布基礎よりベタ基礎の方が基礎の工法として優れていると思います。また、地震などで不同沈下した場合も、ベタ基礎の方が不同沈下を修正しやすいと言えます。(03)