鍛冶屋さんや、余計なおせっかい(笑)さん、777さんに色々お教えいただいたので、私なりに分かり易くまとめてみました。皆さん、ありがとうございます。鍛冶屋さんと議論していると、どうも重箱の隅に追い詰められて揚げ足を取られそうなので、かなり大雑把な議論をしてみたいと思います。鍛冶屋さんも是非、大雑把な議論をお願いします。私、O型なので、議論がチマチマして来るとコメント返すのが面倒になります。鍛冶屋さんには「逃げた」と怒られるのでしょうが・・・。

■ 「政府の負債は国民の資産」 ■

三橋貴明氏らは「政府の負債は国民の資産」とよく言います。これを分かり易く説明したのが上の図です。

モデルをシンプル化する為に下記の様な単純なケースで考えます。

1)、民間の信用創造は無視します。(これは相殺すれば無視できるとレイも書いている)

2)日銀当座預金も全て現金化して民間が保有していると仮定します。

3)民間の国債を日銀が全量買い取りしたと仮定します。

政府は国債を発行して、日銀が日本銀行券を発行する事で国債を民間から買います。日銀当座預金に準備預金を全く積まないと仮定して、発行された日銀券は民間が全て保有する事とします。

ここで問題なのは、民間の保有する日銀券が日銀(統合政府)の負債である事。日銀券とは日銀の借用書に過ぎません。

金の様な資産で価値を裏打ちされていない現在の通貨は、単なる「日銀の借用書」に過ぎません。これが「お金は単なる紙切れ」と言われる所以です。そんなものを私達は日々の労働で手に入れて喜んでいるのです。しかし、それには理由があります。

■ 民間の資産(国民の財産)がお金の価値を生み出す ■

日銀の単なる借用書(負債)である日銀券が価値を持つのは、日銀券で民間の財やサービスを購入できるからです。日銀券は様々な物を買ったり、土地や建物を買ったり、金融資産を買ったり、様々なサービス(誰かの労働)と交換出来る便利な代物として価値を持ちます。

三橋氏らは、日本は債権国で、政府は外貨準備や様々な資産を持っているから日本国債は破綻しないと言いますが、外貨準備は別にして、政府保有の道は橋、官庁の建物などは実際には売却出来ません。形式上は民間に売却出来ますが、民間が国道を無償で管理出来ませんし、無償で政府に建物を貸す事も無いので、事実上不可能。MMT的にも、お金は単なるシステムなので、政府資産に関係無く発行されます。「政府が国債を発行した時にお金は生まれる」と彼らは説明する。(これは正しい)

■ 財やサービスは有限だから、日銀券が増えればインフレになる ■

民間の資産は有限ですから、政府が残存国債を増やして日銀が日銀券を増やせば、民間の資産の価格が上昇します。これが「財政インフレ」です。主流派経済学でも、最近は「シムス理論」として注目されましたが、民間の財やサービスが通貨の量に対して増えなければインフレが発生します。

これはMMTの方達も同意見で、直接給付にしろ、財政拡大による間接的な資金提供にしろ、過度に行えばインフレが発生する事は否定しません。正統的なMMTの方達は、この時に「完全雇用」を目標として財政を拡大するとしていますが、「インフレが発生したら、財政拡大を止め、それでもインフレが収まらなければ増税で民間資金を縮小してインフレを抑制する」としています。これは手法としては正しい。

■ インフレターゲットが作り出す資産市場のバブル ■

実際の経済では、通貨量が増大すれば、先ず資産市場でインフレが進行します。株価が上がり、不動産価格が上がり、債券価格が上り、デリバティブが大量に作られる。資産市場のインフレは物の需給にあまり影響を与えないので、物価の上昇というインフレには繋がり難い。

中央銀行はリーマンショック以降、インフレターゲットを2%程度と定めて量的緩和(通貨供給の拡大)を実行して来ました。供給された資金の多くは、資産市場に流れ込み、ここをバブル化します。中央銀行の資金供給は、国債の買い取りと、その他資産の買い取りで行われているので、国債価格や、債券価格、日本のおいては株価や、不動産価格まで値上がりしました。

■ 中央銀行の当座預金に、「使いきれないお金」がプールされる ■

資産市場が拡大すると、資金需要は旺盛になりますが、既に量的緩和で民間の金融機関は中央銀行の当座預金に資金をブタ積する程、十分すぎる資金を有しているので、証券の購入や融資の元でには事欠きません。

ここで先程は無視し中央銀行の当座預金の働きを見てみます。

1)中央銀行の当座預金は、BMにカウントされ、銀行がこれを引き出す時は現金となる

2)銀行が貸し出しの為に積む準備預金の置き場所

3)銀行の余剰資金の置き場所(超過準備)

4)日銀との国債の売買の決済機能

5)銀行間決済の場

6)銀行と証券会社などの決済の場

7)国内金融機関と、海外の銀行や投資銀行との決済の場(国内取引)

中央銀行当座預金は「決済の場」と「余剰資金の置き場」という二つの役割が有ります。量的緩和で使いきれない資金を手にした銀行は、これを全て貸出や、投資に向けるとリスクを取り過ぎるので、自分達が必要な利益を得る為の資金以外は、中央銀行当座預金に資金をブタ積にしています。アメリカも同様で、量的緩和以降、FRBの当座預金残高は拡大しています。手持ち資金を米国債やMBSなどリスクが低いと思われる資産で運用し過ぎると、シリコンバレー銀行の様に金利上昇時の手持ち債権の含み損で経営破綻します。シリコンバレー銀行は手元資金を運用に回し過ぎて、顧客の引出し要求に応じる中央銀行当座預金を持っていなかったのです。

この様に、量的緩和で銀行(民間)は使い切れないお金を手にしてしまったので、かなりの資金が中央銀行の当座預金にブタ積される事になりましたが、これは金利上昇時に起る信用収縮に銀行が備えている為とも言えます。

■ 銀行預金が取り崩されない ■

民間の需要が旺盛になって、人々が銀行から預金を引き出せば、銀行は中央銀行の当座預金を引き出してこれに応じます。しかし、所得の二極化で、金持ちは使い切れないお金を持ち、消費の中心である中間層は貧しくなりました。これによって、先進国の経済はインフレを起こす充分な需要を失いました。いいえ、需要は有りますが、新興国から流入する安い商品がインフレを抑制していた。先進国では所得の高い製造業が海外に流出しして、生産性の低いサービス業に労働者がシフトする過程で、低所得化が進み、一方で海外からの安い輸入で物価が抑制された。

この結果、多額の預金を持つのは一部の富裕層となり、貧乏人は将来に備えて預金をせざるを得なくなった。結果、使われないお金が中央銀行当座預金に積み上がった。これもインフレを抑制していました。

■ 「低調な民間の資金需要」の本質と、日銀当座預金のブタ積 ■

中央銀行が過剰な資金供給(量的緩和)によって、銀行の調達金利をゼロに押し下げた(ゼロ金利政策)の影響は、民間銀行の存在意義を大きく変えようとしています。

銀行は本来は預金者から資金を調達して、適当な準備預金を中央銀行の当座預金に残して、残りの資金を別の個人や企業に貸し出して利ザヤを稼ぐビジネスでした。しかし、ゼロ金利下では、仮に預金金利が0%でも預金には管理コストや、預金保険機構の保険料が発生します。銀行は預金を集めて又貸しするよりも、短期市場などで安い金利の資金を調達する方が儲けが出る様になった。さらには中央銀行の当座預金には超過準備が積み上がっているので、貸出する際に元手の預金を集める必要も有りません。超過準備を法定準備に振り替えるだけで、銀行は信用創造(貸出)をする事が可能です。(万年筆マネー)

一方で、銀行は貸出先を見付けるのに苦慮しています。金利の低下は、社債の金利を下げ、企業の直接資金調達のコストを下げました。大手企業は銀行の貸出に頼らなくても資金を調達出来る時代になったのです。投資ファンドの一般化によって個人が銀行預金を通さずに起業に投資をする時代になりました。

中小企業や個人は依然として資金を欲していますが、彼らの資産は既に抵当に入っている場合が多く、日本の銀行は十分な担保を取れない融資を嫌うので、彼らは高い金利を払わなければお金を借りられません。結果、銀行の貸出は先細っています。日本のメガバンクは、国内の貸し出しを減らし、海外での貸し出しを増やしています。成長力のある東南アジアなどでは、充分な金利が取れるからです。

この様にして、現在の日本の銀行は、預金を必要としなくなり、一方で貸出も低調です。これは「金融仲介機能」としての銀行の役割が終わりかけている事を示します。銀行は「又貸しの利ザヤ稼ぎ業」から、「資金運用会社」に姿を変えようとしています。その過程で証券会社との差がどんどん無くなっています。

アメリカでもかつては商業銀行と投資銀行は厳格に区分されていましたが(グラス・スティーガル法)、金融改革でこの垣根が取り払われ、銀行が自己資金による直接投資を拡大したり、投資銀行への融資を拡大した事でリーマンショックが発生しました。リーマンショック後に、再び垣根が儲けられましたが、トランプがこれを取り払っています。これからの時代、商業銀行では生き残れないのかも知れません。

■ デジタル通貨の時代には、銀行の決済機能も不要になる? ■

銀行は決済機能によって企業や個人間の資金のやり取りを仲介しています。これは現金のやり取りを、口座間のやり取りに置き換えたものです。しかし、デジタル通貨の時代には、個人や企業間での直接的な決済が可能になるので、ここでも銀行の存在意義は失われて行きます。

ただ、電子マネーの長大なブロックチェーンを中央銀行が一元的に管理するのは難しいので、銀行がこれを肩代わりする可能性が残されます。地方銀行などは手数料ビジネスで細々と稼ぐ業態になるのかも知れません。

■ 先進国で進行するスタグフレーション ■

昨年から始まった世界のインフレ率の高まりは、好景気による需要拡大によるものではありません。

1)コロナ給付で一時的に消費が拡大

2)コロナによる物流や生産の停滞と、ウクライナ戦争によるエネルギー価格の上昇が物価を美味し上げた

この二つの要因によってインフレ率が上層しましたが、インフレは上昇に弾みが付くと止まらなくなる傾向があります。

1)デフレ時代に許され無かった価格転嫁が始まる

2)インフレに遅れる形で、賃金上昇が起り、これが価格転嫁される

現像、世界の景気は拡大していませんが、一度勢いの付いたインフレはなかなか止まりません。先進国ではスタグフレーションが始まっています。景気は悪いのに、物価が上昇するので、庶民の生活はどんどん苦しくなる。

中央銀行は完全なジレンマに陥ります。景気回復の為には金利は低く抑えたいが、インフレ抑制の為には金利を上げざるを得ない。しかし金利を上げると銀行不安が深刻化して、バブル崩壊も早まる・・・。

■ 近づくドル危機 ■

ここに来てニワカに注目されているのがドル危機です。BRICsにサウジアラビアやイラン、アラブ首長国連邦などの中東の産油国が合流しそうですが、資源を大量に保有するBRICs諸国が、ドル決済を止めてBRICsの共通通貨を作る動きを見せ始めました。BRICs諸国のGDPは既に世界の半分を閉めます。

超いい加減な図ですが、ドルの価値は基軸通貨としての価値でした。ドルで海外から物が買えるからドルの価値は保たれていた。

ここから仮にBRICs分の貿易決済が抜けたらどうなるか・・・。超単純にドルの価値は半減します。これは、資産である「物」が半分になって「ドル」の量が同じであれば、ドル物価は2倍になります。これはドルの価値が半減したのと同義。

価値が半減する通貨を持っていたいか・・・少なくともBRICs諸国にとってはドルは不要になりつつあります。同時にドルの代替物としての米国債も不要です。

はてさて、ドル危機が起きて、世界の市場が大崩壊を起こす時に、日本の銀行は無傷で居られるでしょうか・・・。人々は「銀行は安全だ」といつまで信じていられるでしょうか。

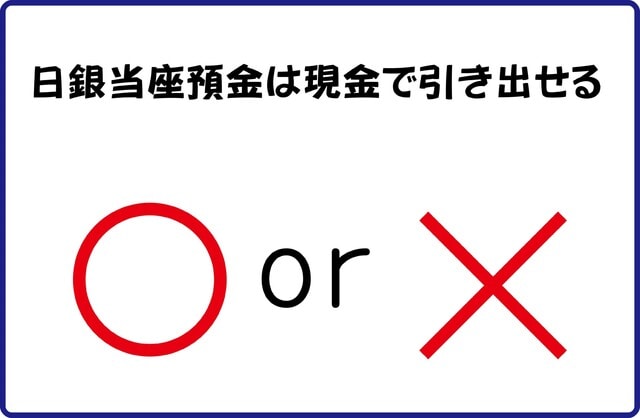

最後になりますが、日銀当座預金は現金として引き出す事が可能です。銀行の金庫には限られた現金しか無いのですから、預金引き出しで足りない資金は日銀当座預金を引き出して現金化するしか方法が有りません。まあ、その前に預金封鎖の処置が取られるのが普通です。シリコンバレー銀行でも当然の如く、預金封鎖がされ、その間に預金保険機構が預金を保護すると発表された。

<おまけ>

「日銀は日中当日貸越しで、民間銀行の日銀当座預金に国債購入資金を供給するから、民間銀行は日銀のお金で国債を購入している」と言う方もいらっしゃいますが、これは間違いです。「日中貸越」はみなし決済なので、その日の内に銀行の日銀当座預金で清算されます。銀行には絶えず預金という現金が流入しますが、これらは日銀当座預金での銀行間の決済で済まされる事が多い。この決済は1億円を越えなければ、一日の終わりにまとめて清算されます。このシステムによって日銀は現金輸送という手間とコストの掛かるリソースを節約して、迅速に国債の決済を可能にしています。尤も、銀行が国債を購入するお金の出所は、政府が発行した国債を日銀が現金化して財政支出が民間になされるので、日銀のお金で銀行が国債を購入しているというのもアナガチ間違いでは無い。(お金は無から作られる)