久しぶりの新作キット製作記事です。MGザクver2.0とこのHGUCアッガイを同時進行というか交互に記事にしていこうと思うのですが、どちらを先に始めるかずいぶん悩みました。筆者の場合、幸運にもミドリの店長さんとエプロンさんのご厚意により、MGザクver2.0の店頭展示用サンプル品を組ませていただいたことがありますので、新製品としての新鮮度でいうとアッガイの方が上なんです。というわけでアッガイからいきます。

前にも書きましたが、筆者はアッガイのキットを作るのは今回が初めてです。非常にうれしくて、パーツを見ながらワクワクしております。

それでは、アッガイファイトぉ、レディィィ~ ゴォォォオー!(←違うって:笑。でもHGUCとかMGアッガイの頭部のパーツ分割って、シャイニングアッガイを作るのにはちょうど良い構造になっていますねぇ)。

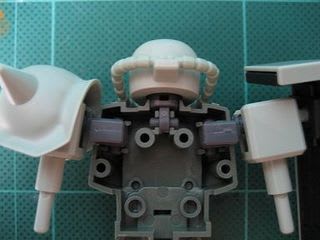

このキット、なかなかに可愛らしいプロポーションをしているのですが、アニメ設定画やカトキ氏によるキット開発画稿ほど頭身が低くありません。やや頭が小さいというか、胴が長いというか脚が長いというか、肩幅が広いというか…。着ぐるみでいうと「できるかな」のゴン太くんが設定画とすればHGUCはガチャピンみたいな感じだと思います。

陸戦用や宇宙戦用MSと違ってアッガイは肩から尻までの胴体が一体になっていたり、腕や脚の付け根にすき間が無い構造になっているためプロポーションの改修はかなり難しそうです。それでも大改造にならない範囲ででもなんとかしたいと思っています。どこまでできるかはわかりませんけどねぇ…(汗)。

とりあえず、頭の大きさを把握するために頭部の組み立てから入ります。

モノアイシールドのクリアーパーツはランナーに付いている板状の部分によって傷や破損から保護されていますが、筆者のキットのパーツにはスリ傷が付いていました(写真中央の赤丸で囲った部分)。あと、金型からパーツが抜ける時に付いたらしい傷(写真右側)もあります。コンパウンドで磨いてやる必要がありますねぇ(汗)。

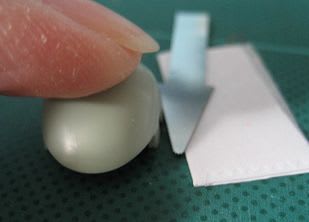

モノアイシールドの傷消し作業は完成後でも可能ですので後回しにして、頭部を仮組みしてみました。これは何の写真かといいますと、モノアイレンズのパーツとモノアイシールドのパーツとの間にすき間があるかどうかのチェック中の写真です。ピンクの線で示したのがモノアイレンズです。少しすき間があるようです。

モノアイレンズのパーツはこんな形のクリアーパーツなのですが、ジュアッグのモノアイと統一したいので、いつもの「Hアイズ+丸ノズル」に変更します。キットのパーツのレンズ表面を削って、そこに丸ノズルを接着するため、キットのレンズの厚みよりも分厚くなります。先ほどのすき間チェックはそのために行っていたんです。せっかくモノアイレンズを改造しても、モノアイシールドの中に入らなかったらガッカリですからねぇ。

キットのレンズ表面を少しずつ薄く削り、そこにHアイズを貼ります(下図参照)。

図はキットのパーツを横から見たところで、下側がレンズです。図の右下のグレーの部分がコトブキヤの丸ノズル・5ミリ径です。

「レンズ表面を少しずつ薄く削り」と文章で書くと簡単そうなのですが、実際にはパーツが小さくて持ちにくいのでちょっと難しい作業です。

それでもなんとか形になりました。手の爪を短く切っておくと作業しやすいと思います。

レンズ用のHアイズは4ミリ径のモノを使用してあります。

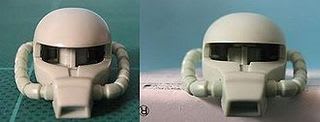

仮組みした頭部をジュアッグの頭部と比較しました。アッガイの頭部は大きいとはいえ、ジュアッグに比べるとおとなしいですねぇ(笑)。

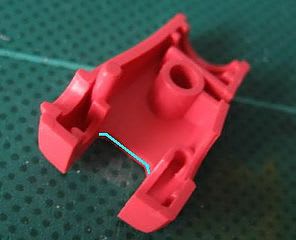

このキットの茶色の成型色は、ゲート処理時などに白く変色してしまうと非常に目立ちます(汗)。ナイフでゲートを削る時に余計な力が掛からないように注意しながら削り、耐水ペーパーで仕上げました。が、耐水ペーパーで削った部分も目立っています(クチバシの部分:汗)。茶色のパーツをペーパー掛けする場合は、茶色いパーツの表面全体をペーパーかメラミンスポンジで磨いてツヤを統一してやった方が良さそうです。

写真は頭部上面の装甲を取り付ける前の状態です。この状態ってスゴく未来的でSFチックでカッコ良いと思うのですが…(笑)。

頭部だけを見ていると、まるでMGクラスのキットに見えます。実にぜいたくな作りの頭部ですねぇ!

さて明日はザクにしようか、それともアッガイの続きでいこうか…(悩)。

前にも書きましたが、筆者はアッガイのキットを作るのは今回が初めてです。非常にうれしくて、パーツを見ながらワクワクしております。

それでは、アッガイファイトぉ、レディィィ~ ゴォォォオー!(←違うって:笑。でもHGUCとかMGアッガイの頭部のパーツ分割って、シャイニングアッガイを作るのにはちょうど良い構造になっていますねぇ)。

このキット、なかなかに可愛らしいプロポーションをしているのですが、アニメ設定画やカトキ氏によるキット開発画稿ほど頭身が低くありません。やや頭が小さいというか、胴が長いというか脚が長いというか、肩幅が広いというか…。着ぐるみでいうと「できるかな」のゴン太くんが設定画とすればHGUCはガチャピンみたいな感じだと思います。

陸戦用や宇宙戦用MSと違ってアッガイは肩から尻までの胴体が一体になっていたり、腕や脚の付け根にすき間が無い構造になっているためプロポーションの改修はかなり難しそうです。それでも大改造にならない範囲ででもなんとかしたいと思っています。どこまでできるかはわかりませんけどねぇ…(汗)。

とりあえず、頭の大きさを把握するために頭部の組み立てから入ります。

モノアイシールドのクリアーパーツはランナーに付いている板状の部分によって傷や破損から保護されていますが、筆者のキットのパーツにはスリ傷が付いていました(写真中央の赤丸で囲った部分)。あと、金型からパーツが抜ける時に付いたらしい傷(写真右側)もあります。コンパウンドで磨いてやる必要がありますねぇ(汗)。

モノアイシールドの傷消し作業は完成後でも可能ですので後回しにして、頭部を仮組みしてみました。これは何の写真かといいますと、モノアイレンズのパーツとモノアイシールドのパーツとの間にすき間があるかどうかのチェック中の写真です。ピンクの線で示したのがモノアイレンズです。少しすき間があるようです。

モノアイレンズのパーツはこんな形のクリアーパーツなのですが、ジュアッグのモノアイと統一したいので、いつもの「Hアイズ+丸ノズル」に変更します。キットのパーツのレンズ表面を削って、そこに丸ノズルを接着するため、キットのレンズの厚みよりも分厚くなります。先ほどのすき間チェックはそのために行っていたんです。せっかくモノアイレンズを改造しても、モノアイシールドの中に入らなかったらガッカリですからねぇ。

キットのレンズ表面を少しずつ薄く削り、そこにHアイズを貼ります(下図参照)。

図はキットのパーツを横から見たところで、下側がレンズです。図の右下のグレーの部分がコトブキヤの丸ノズル・5ミリ径です。

「レンズ表面を少しずつ薄く削り」と文章で書くと簡単そうなのですが、実際にはパーツが小さくて持ちにくいのでちょっと難しい作業です。

それでもなんとか形になりました。手の爪を短く切っておくと作業しやすいと思います。

レンズ用のHアイズは4ミリ径のモノを使用してあります。

仮組みした頭部をジュアッグの頭部と比較しました。アッガイの頭部は大きいとはいえ、ジュアッグに比べるとおとなしいですねぇ(笑)。

このキットの茶色の成型色は、ゲート処理時などに白く変色してしまうと非常に目立ちます(汗)。ナイフでゲートを削る時に余計な力が掛からないように注意しながら削り、耐水ペーパーで仕上げました。が、耐水ペーパーで削った部分も目立っています(クチバシの部分:汗)。茶色のパーツをペーパー掛けする場合は、茶色いパーツの表面全体をペーパーかメラミンスポンジで磨いてツヤを統一してやった方が良さそうです。

写真は頭部上面の装甲を取り付ける前の状態です。この状態ってスゴく未来的でSFチックでカッコ良いと思うのですが…(笑)。

頭部だけを見ていると、まるでMGクラスのキットに見えます。実にぜいたくな作りの頭部ですねぇ!

さて明日はザクにしようか、それともアッガイの続きでいこうか…(悩)。