R1.05.01 かしわ台

“ざいらい”というらしい。

20年近く前、相鉄を扱うファンサイト(これもめっきり見なくなりましたね)で知った呼び方で、

現業の皆さんは新6000に対する旧6000をこのように呼ぶことがあったとか。

全120両が製造され新6000にモデルチェンジした当時の電車総数が200両前後だったことを考えると

あくまでも標準は在来6000、というニュアンスが強かったことをうかがわせます。

初代5000の意欲的な設計、言い換えれば華やかさとは対照的な、

徹底的ともいえるほど実用的な設計(wiki参照)は現場でも歓迎されたことと思われます。

マニア目線では地味ながらまとまりの良いスタイルがとても魅力的な、

昭和の相鉄を代表する電車といえます。

小田急に次ぐ地元私鉄の元主力たるこの電車を久々に作ることにしましたが、

その前にちょっと長めの寄り道をしてみたいと思います。

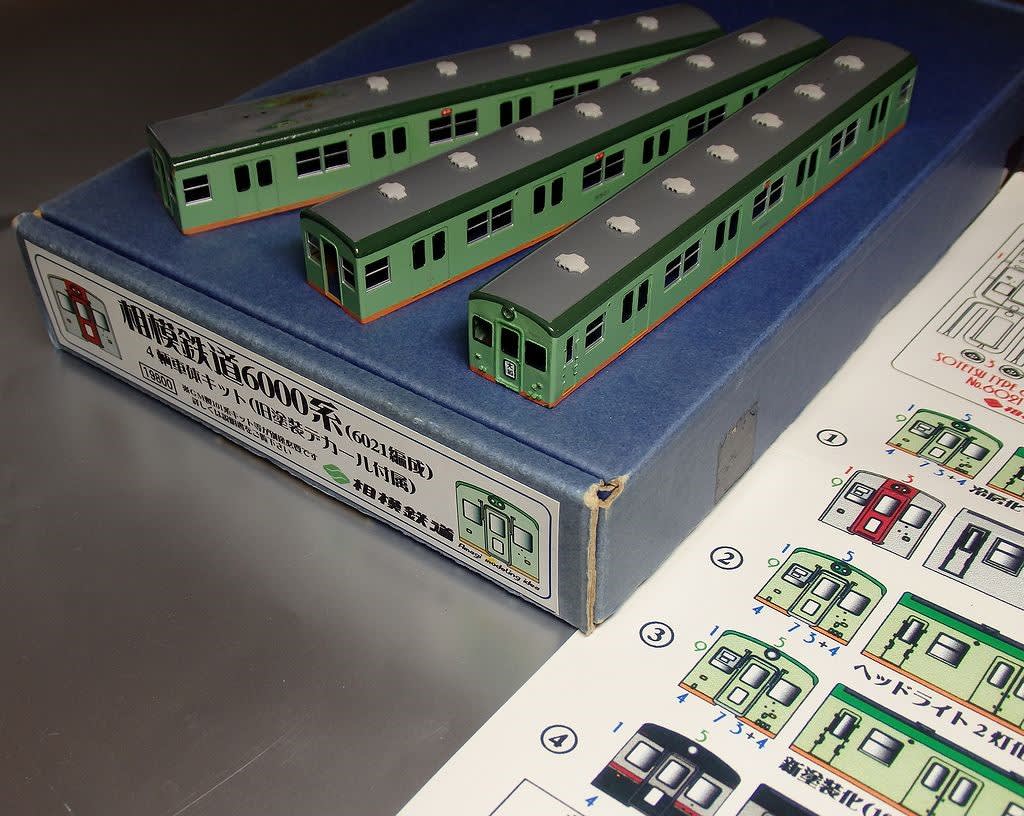

H16年ごろ製作

ついこの間のようで16年も前デス...(´o`)

もともとH13年ごろに相鉄主要駅のぐりーんぽけっとで直販してたんだったかな。

製造はあまぎモデリングイデアが担当し、特製完成品も売っていたと思います。

当時まだまだ最新情報は雑誌から入手しており、RMMの新製品紹介で度肝を

抜かれたことを思い出します。

Nゲージを始めたばかりのころ、TOMIXのアンケートの製品化希望欄に

小田急2600形と相鉄6000系って書いて投函してたような子供でした。

一体折り曲げ済みの車体に妻板を固定する極めてオーソドックスな構成です。

月並みな表現ですが、真鍮キットならではのサッシの繊細さが魅力的で

作例の仕上げの未熟さはともかく製品そのもののポテンシャルはとても高いです。

いま新品で手に入るなら、ガチで取り組む価値があると思います。

上の画像にも写したように味のある説明書を読みながら、また作ってみたいなあと思いました。

製作当時はエアブラシ未導入だったので、若草色を京阪ライトグリーン、

屋根肩を緑2号、裾を黄かん色でそれぞれ缶スプレーで塗ってあります。

若草色がちょっと青すぎるくらいかな?当時は感激しました。

H20年に相鉄80周年記念で出た鉄コレ。

5000系と同時発売で、狂喜した。

発売日の朝イチでぐりーんぽけっとに買いに行った。

前夜は楽しみで眠れなかったくらいw

個人的にはとても似てると思います。

というか味付けが好み。

ポイントは車体コーナーの角ばり具合で、

結果としてぺちゃんこ感がある顔の感じがすごく好き。

色もいいし、ディテールについて細かく要求しなければ

とてもまとまりの良いモデルです。

鉄コレって最初はそういう路線だったよなーということを

思い出させてくれます。

あれもこれも作る予定でずいぶん買い込みましたが、

蓋を開けてみると・・・12年後のいま、ひとつとして形になっていない(^^;

好きすぎるがゆえに中途半端なものを作りたくない、

妥協して作って後悔したくない...という気持ちが強すぎて

「いつかもっと技術が身に付いたら完璧なものを」みたいな感じになっちゃった。

「いつか」が来るまで模型を作っていられるかわからないという当然の事実と向き合ういま、

元気なうちに「とりあえず今のベストでいいから作る」というスタンスで挑戦しようと

思ったのが今回着工するきっかけになりました。

※まだまだ前置きは続きますw

H18年の小田急FM系ではクロポの直後に鉄コレがかぶりましたが、

2年後の相鉄は鉄コレの直後にマイクロエース(蕨)がかぶりました。

結論から言うと今回はこれをベースにしたわけですが、

出た当時から車体のコーナー、特にオデコが丸すぎるのが気になっていた。

塗り分け線の位置にも左右されるようで、比較的いい位置で塗り分けてるクハ(左)を

見ると、そんなに悪くもなく難しいところです。

蕨を使った決め手は側板の雰囲気が好きだったから。

具体的には窓が小さめでややモッサリした雰囲気が良い。

客窓の縦桟が実車と同じ構造になっているのもポイントです。

実車はこんな感じ。

車体そのものの輪郭が好みな鉄コレをベースにしなかったのは

客窓がこんな風に簡略化されてるから。

顔だけ切り継ぎ...なども検討しましたが、試作の結果

鉄コレは一切使わずに作ることになりました。

ちなみにあまぎは蕨同様に実車通りの形をしてる。

ついでに言うと客扉の手掛け表現が正確なのも蕨・あまぎの強み。

9000系までの相鉄電車は上下2箇所に手掛けがあるのが特徴です。

蕨はドアそのものが幾分奥まり過ぎなきらいがあるのですが、

市販のエッチングドア(大体手掛けが下部のみ)を

はめ込んで厚み調整をしないのは手掛けを尊重したいためです。

その1へつづく...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます