戦前の物理学者であり、随筆家、俳人としても才能を発揮した寺田寅彦の随筆集の中に「花物語」という作品がある。その中に「栗の花」という一節があるが、これは寺田が熊本の第五高等学校在学中に下宿した立田山の麓の吉住の家の想い出話である。寺田はこの下宿から、俳句の師と仰いだ夏目漱石の自宅へ足繁く通った。寺田の作品には漱石の熊本時代を書いたものも多い。

この吉住の家は僕の父の生家のすぐ近くで、この随筆に書かれた情景がリアルに思い浮かぶ。

(注)黒髪山とは立田山の旧名

寺田が下宿した立田山の麓の吉住の家

この吉住の家は僕の父の生家のすぐ近くで、この随筆に書かれた情景がリアルに思い浮かぶ。

(注)黒髪山とは立田山の旧名

寺田が下宿した立田山の麓の吉住の家

母には3人の弟がいて、数年前に他界した長弟が住んでいた玉名市大浜町の中の地区を、僕らは「飛行場」と呼んでいた。ここには戦時中、陸軍が少年飛行兵の教育を行なった大浜飛行場があったからである。だから当然、米軍の爆撃目標となり、B29や艦載機による空襲を受け、多くの死者と被害を被った。母の実家は大浜飛行場のすぐ近くだったが、敵機の来襲に備え、母の家族は隣村の親戚に避難していたという。

戦後、国から払い下げられた飛行場跡地に、母の長弟は結婚と同時に家を建てた。だから、僕らは「飛行場の叔父さん」と呼んでいた。昨年だったか、熊日新聞に戦時中、米軍機が撮影した大浜飛行場の写真が載っていた。こんなに正確にとらえられていたら、ひとたまりもないなぁと怖ろしくなったものだ。

菊池川を基準にして今日の「Google Earth」の角度を合わせてみた。面白いことに気付いた。N(北)の方角に随分ズレがあるのだ。これは当時の米軍機の性能に起因するのだろうか。

▼米軍機が撮影した大浜飛行場(四角で囲ったところ)

▼今日の「Google Earth」で見た大浜町周辺

戦後、国から払い下げられた飛行場跡地に、母の長弟は結婚と同時に家を建てた。だから、僕らは「飛行場の叔父さん」と呼んでいた。昨年だったか、熊日新聞に戦時中、米軍機が撮影した大浜飛行場の写真が載っていた。こんなに正確にとらえられていたら、ひとたまりもないなぁと怖ろしくなったものだ。

菊池川を基準にして今日の「Google Earth」の角度を合わせてみた。面白いことに気付いた。N(北)の方角に随分ズレがあるのだ。これは当時の米軍機の性能に起因するのだろうか。

▼米軍機が撮影した大浜飛行場(四角で囲ったところ)

▼今日の「Google Earth」で見た大浜町周辺

昨年5月にこのブログで紹介したことがあるが、玉名市の「玉名観光ガイドの会」が作った「玉名観光おもてなしソング」のCDを、ガイドの会の会員としてこの歌づくりにも関わった坂本正詮さんからご恵贈いただいた。実は、坂本さんは僕の会社員時代の大先輩でもある。

昨年5月にこのブログで紹介したことがあるが、玉名市の「玉名観光ガイドの会」が作った「玉名観光おもてなしソング」のCDを、ガイドの会の会員としてこの歌づくりにも関わった坂本正詮さんからご恵贈いただいた。実は、坂本さんは僕の会社員時代の大先輩でもある。この歌の元歌である「俵はごろごろ」は大正14年(1925)に童謡・童話雑誌「金の星」で発表された作詞:野口雨情、作曲:本居長世の名曲。

江戸時代から明治初期まで港町として栄えた高瀬町(現在の玉名市中心部)。旧藩時代、菊池川流域で獲れた米は高瀬に集められ、いったん高瀬御蔵に収められた後、再び船着場から積み出され、大坂へ運ばれた。「高瀬米」とよばれた上質な肥後米は、全国の基準米としてその年の米相場をも左右したといわれる。高瀬港は熊本藩で最大の蔵米積出し港で、取り扱われた米は25万俵にも達した年もあったという。

そんな歴史を持つ玉名のシンボルは何といっても米俵。玉名観光振興のために、この米俵にちなんだ歌として「玉名観光ガイドの会」が作ったのが「俵はごろごろ」の玉名バージョンだったというわけだ。歌詞には実に興味深い玉名の歴史が織り込まれている。

余談だが、僕が「ザ・わらべ」との最初の出会いの曲がこの「俵はごろごろ」だったという思い出の曲でもある。また、この「俵はごろごろ」、「五十四万石」、「よへほ節」など、わらべの演目には野口雨情作詞の歌が妙に多い。

※写真は高瀬船着場の俵ころがし

ついこの間まで「フォーチュンクッキーが社会現象化!」などと言っていたが、今や「レリゴー」が社会現象化しつつあるようだ。「フォーチュンクッキー現象」というのは、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」の、曲のノリの良さとキュートなダンスが受け、いろんな職場やグループが自分たちのダンスパフォーマンスを、われもわれもとYouTubeへ動画投稿したり、いろんなイベントなどで披露したりすることがブームとなったことだ。

この「フォーチュンクッキー現象」の熱も冷めやらぬうちに、今度は「レリゴー現象」が起きているようだ。「レリゴー」というのは、現在、驚異的なヒットを記録しているディズニー映画の3Dアニメ「アナと雪の女王」の主題歌「Let It Go」のことである。この主題歌もまた大ヒット。プロアマ問わず、この曲を歌うことが一種のブームになっている。しかし、こちらのほうは相当の歌唱力がないと、なかなか歌いこなせないと思うのだが、カラオケでかなり歌い込んだのか、結構上手く歌いこなす人が多いのには驚く。

この「フォーチュンクッキー現象」の熱も冷めやらぬうちに、今度は「レリゴー現象」が起きているようだ。「レリゴー」というのは、現在、驚異的なヒットを記録しているディズニー映画の3Dアニメ「アナと雪の女王」の主題歌「Let It Go」のことである。この主題歌もまた大ヒット。プロアマ問わず、この曲を歌うことが一種のブームになっている。しかし、こちらのほうは相当の歌唱力がないと、なかなか歌いこなせないと思うのだが、カラオケでかなり歌い込んだのか、結構上手く歌いこなす人が多いのには驚く。

▼花童も近々「レリゴー」が演目に加わる予定

▼北岡神社祇園祭 神幸行列

▼下のパンフをクリックすると拡大画像を開きます

今年も夏まつりのシーズンがやってきました。花童は今年もいろんな町の夏まつりに招ばれることでしょう。なかでも花童の本拠地である北岡神社の祇園祭は最大の見もの。花童の出番は二日目の夜。真夏の夜のひと時、熊本の伝統芸能を楽しんでみませんか。

HIROさん撮影

▼下のパンフをクリックすると拡大画像を開きます

今年も夏まつりのシーズンがやってきました。花童は今年もいろんな町の夏まつりに招ばれることでしょう。なかでも花童の本拠地である北岡神社の祇園祭は最大の見もの。花童の出番は二日目の夜。真夏の夜のひと時、熊本の伝統芸能を楽しんでみませんか。

日本が早々に敗退して興味が半減(いやもっと?)したワールドカップ・ブラジル大会。ドイツとフランスの試合を見た。伝統の一戦ということでメディアも大いに盛り上げ、テレビ放送や新聞でも大熱戦と報じていたが、僕の印象はワールドカップの準々決勝にしてはつまらない凡戦。4年前のスペイン・サッカーがなつかしい。ドイツのGKノイアーの活躍は確かに素晴らしい。フランスのベンゼマのシュートを右手で止めたシーンは、翌日の新聞などは片手のセーブを「神わざ」などと称えていたが、あの至近距離からのシュートは片手で止めるしかなく、彼は基本どおりのことをやっただけだ。彼が素晴らしいのは、今、自分は何をやるべきかの状況判断が素晴らしいことだと思う。さて、残すは準決勝と決勝、地元ブラジルははたしてチャンピオンになれるだろうか。ネイマールに代わるニュースターが登場するような気もするのだが・・・

時折、暴風雨に見舞われた今日、熊本県民総合運動公園陸上競技場において「高校学年別兼国体2次予選」陸上競技が行われた。全国のトップレベルだった野林祐実さんが卒業した今年、高校女子短距離陣は、記録的には低迷が続いていたが、今日、100mでインタハイのファイナリストに匹敵する好記録が出た。それは八代東高2年の深川恵充(フカガワエミ)さん。高校入学した去年から力のある選手であることは知られていたが、今一つ実力を発揮できないでいた。今日は雨をものともしない快走を見せ、11秒92という好記録。遠い存在だった野林さんの背中が近くに見えてきた。これは他のライバルたちに良い刺激を与えるだろう。僕のイチオシである、200mが得意な北川愛菜さん(熊本学園大付高)にも大きな発奮材料になることは間違いない。

※右の写真は深川恵充さん

▼女子2年100mタイムレース総合

順位 氏 名 所属 記録

1 深川恵充 八代東 11.92

2 酒井優香 熊本商 12.23

3 北川愛菜 熊学付 12.39

4 久家郁香 鹿 本 12.65

5 木村綾香 八代東 12.69

6 永田智波 熊本中央 13.05

※右の写真は深川恵充さん

▼女子2年100mタイムレース総合

順位 氏 名 所属 記録

1 深川恵充 八代東 11.92

2 酒井優香 熊本商 12.23

3 北川愛菜 熊学付 12.39

4 久家郁香 鹿 本 12.65

5 木村綾香 八代東 12.69

6 永田智波 熊本中央 13.05

陸上女子短距離の野林祐美さんが立命館大に進学してから、断片的な情報しか入って来ないが、昨日から福岡の博多の森陸上競技場で始まった西日本インカレに元気に出場しているようだ。昨日は4×100mリレー予選に出場、決勝には進めなかったが、今日の100mでは予選、準決勝と順当に進み、決勝では3位に入賞した。記録的には彼女のベストには程遠いが、復調の兆しが見えたような気がする。

生活環境も変わった影響もあったのだろう。5月の関西インカレでは100m決勝でフライング失格、6月の日本学生陸上個人選手権では準決勝を棄権と、一体どうしたんだろうと心配していたが、これでひと安心。あせらず一歩ずつ復調して行ってほしいと願っている。

生活環境も変わった影響もあったのだろう。5月の関西インカレでは100m決勝でフライング失格、6月の日本学生陸上個人選手権では準決勝を棄権と、一体どうしたんだろうと心配していたが、これでひと安心。あせらず一歩ずつ復調して行ってほしいと願っている。

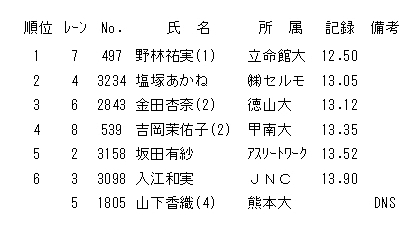

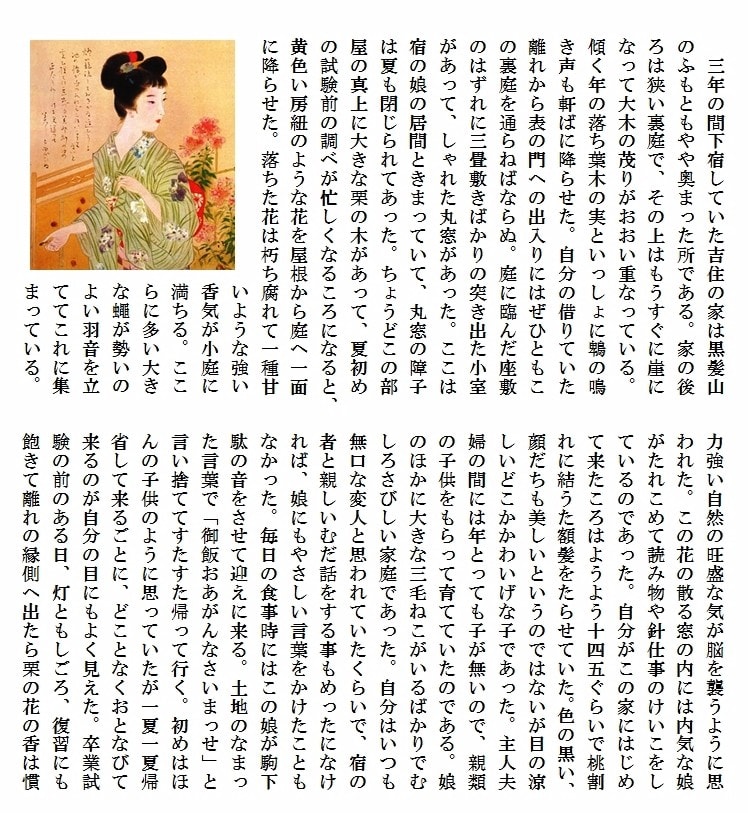

▼2014西日本インカレ陸上 女子100m決勝

7月3日の木曜時代劇「吉原裏同心」(NHK総合)は第2回。幹次郎と汀女はを企てて斬殺された汀女の弟と女郎のおみねを供養するため吉原にとどまる。汀女は遊女たちに俳句や和歌、華道、香道、習字などを教え、幹次郎は吉原遊郭の四郎兵衛会所に、裏同心として雇われることになる顛末を描く。主役の小出恵介やヒロインの貫地谷しほりのほかに、多彩な顔ぶれが脇を固めているが、これが遺作となった林隆三さんの顔も見える。また遊女の中には日本舞踊家の尾上紫や、このドラマの邦楽指導を担当する本條秀太郎一門も数多く出演。小田和正の主題歌「二人」がいい。

7月3日の木曜時代劇「吉原裏同心」(NHK総合)は第2回。幹次郎と汀女はを企てて斬殺された汀女の弟と女郎のおみねを供養するため吉原にとどまる。汀女は遊女たちに俳句や和歌、華道、香道、習字などを教え、幹次郎は吉原遊郭の四郎兵衛会所に、裏同心として雇われることになる顛末を描く。主役の小出恵介やヒロインの貫地谷しほりのほかに、多彩な顔ぶれが脇を固めているが、これが遺作となった林隆三さんの顔も見える。また遊女の中には日本舞踊家の尾上紫や、このドラマの邦楽指導を担当する本條秀太郎一門も数多く出演。小田和正の主題歌「二人」がいい。 6月27日の「にっぽんの芸能」(NHK・Eテレ)は日本舞踊協会公演から常磐津の舞踊「旅雀」(たびすずめ)。鳥売りの男と鳥刺しの女、それに神社の神主が絡む恋模様を展開する。鳥売りの男と鳥刺しの女を演じる花柳翫一、泉翔蓉は「三輪の神杉」でも絶妙のコンビネーションを見せたが、この「旅雀」でも相変わらずの軽妙さ。それに絡む神主の花柳寿太一郎のコミカルな演技も光る。一昨年の秋、熊本城奉行丸で行われた「秋夜の宴スペシャル」に高濱流光華々さんと踊ったキリっとした男前ぶりとは違う味を見せてくれた。

6月27日の「にっぽんの芸能」(NHK・Eテレ)は日本舞踊協会公演から常磐津の舞踊「旅雀」(たびすずめ)。鳥売りの男と鳥刺しの女、それに神社の神主が絡む恋模様を展開する。鳥売りの男と鳥刺しの女を演じる花柳翫一、泉翔蓉は「三輪の神杉」でも絶妙のコンビネーションを見せたが、この「旅雀」でも相変わらずの軽妙さ。それに絡む神主の花柳寿太一郎のコミカルな演技も光る。一昨年の秋、熊本城奉行丸で行われた「秋夜の宴スペシャル」に高濱流光華々さんと踊ったキリっとした男前ぶりとは違う味を見せてくれた。 上村元三商店のリスタートから1年。今夜は1周年記念の「なかの綾LIVE」が万町の早川倉庫で行われた。昭和歌謡をダンスフロア風のラテンアレンジで聴かせる「なかの綾」サウンドは近年メディアに取り上げられることも多いが、今まで YouTube でしか見たことがない。ナマで聴く懐かしい昭和歌謡の数々に気分はノリノリ。久しぶりのライブを十分に堪能した。

ライブが終わった後、一緒に見ていた今村さんご夫妻と源ZONE(上村元三商店)に立ち寄ったところ、次のステージまで時間が空いた「なかの綾」さんご一行を元三さんが連れて来た。一緒にビールで乾杯となる。何というラッキー!しばらくすると舞台を終えたザ・わらべの文乃ちゃんが帰って来た。綾さんは「可愛い、可愛い!」を連発して写メを撮っていた。楽しいけれどなんだか不思議な夜だった。

ライブが終わった後、一緒に見ていた今村さんご夫妻と源ZONE(上村元三商店)に立ち寄ったところ、次のステージまで時間が空いた「なかの綾」さんご一行を元三さんが連れて来た。一緒にビールで乾杯となる。何というラッキー!しばらくすると舞台を終えたザ・わらべの文乃ちゃんが帰って来た。綾さんは「可愛い、可愛い!」を連発して写メを撮っていた。楽しいけれどなんだか不思議な夜だった。

ノリのよいラテンサウンドの昭和歌謡に会場は大盛り上がり。最後はダンスフロアと化した。

ダンサーのリオさんも登場。花を添えた。

牛深ハイヤ節をルーツとする、いわゆるハイヤ系と呼ばれる民謡が日本全国に40以上存在する。その代表的なものが津軽アイヤ節(青森)、佐渡おけさ(新潟)、北海道ソーラン節(北海道)、阿波踊り(徳島)などである。これらは海運が盛んだった江戸時代、北前船などの廻船によって、絶海の楽園、牛深の港から全国各地の港へと伝わっていった。そのハイヤ系民謡の中で異色の存在が「越中おわら節(富山)」だ。何が異色かと言うと、まずその曲調。奄美六調をベースとした牛深ハイヤ節の南国的な明るいアップテンポとはおよそ雰囲気を異にする哀愁漂う音色は、ルーツが牛深ハイヤ節だとはとても思えない。今では全国的に有名な富山市八尾の祭「おわら風の盆」の歌のように思われているが、昔はそうではなかったらしい。ちょうど熊本で言うと「山鹿灯籠踊り」と「よへほ節」が合体したのは昭和に入ってからであるのと同様のようだ。八尾という町はかなり内陸だが、昔は井田川や神通川などの舟運が発達していたのでハイヤ節は富山湾から川を遡って来たらしい。そんなことも曲調が変わって行った背景にあるのかもしれない。民謡の歴史を辿ってみると実に興味深い。

▼牛深ハイヤ節の起源を描いた舞踊劇「寛永はいや節」

▼「おわら風の盆:越中おわら節」

▼「津軽アイヤ節」

▼牛深ハイヤ節の起源を描いた舞踊劇「寛永はいや節」

▼「おわら風の盆:越中おわら節」

▼「津軽アイヤ節」

先週、Eテレで、今春89歳で惜しまれつつ引退した義太夫の人間国宝・竹本住大夫さんを取り上げた特集番組をやっていた。また、先週の日曜日には大阪で「七月大歌舞伎」恒例の「船乗り込み」に参加した歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんが、文楽の補助金を減額した橋下大阪市長に「本当に文化を愛するなら、もう少し文楽にもお力を」と苦言を呈したという話題がメディアを賑わしていた。

江戸時代初期に大阪で興った人形浄瑠璃(文楽)は、竹本義太夫という太夫(浄瑠璃語り)や近松門左衛門という作家らの才能を得て大きく花開いた。そして浄瑠璃は歌舞伎の外題および伴奏音楽としてもその世界を広げて行った。竹本義太夫を祖とする義太夫は、浄瑠璃の最有力流派として今日まで連綿と続いてきた大阪発の文化である。

義太夫で伴奏に使われる太棹三味線は、不協和音にも聞こえる音のゆらぎが情感を盛り上げ、太夫の語りをさらに効果的なものにする。

先日、某社のパーティーに特別の許可をいただいて潜入し、歌舞伎舞踊の義太夫「二人三番叟」を見せていただき大いに感動した。ナマ義太夫は初めてと思っていたのだが、よくよく考えてみたら、昨年3月、県立劇場で人形浄瑠璃「八陣守護城」を見たことを思い出した。また、近いうちにナマ義太夫を味わえる機会があればいいなと思っているところである。

江戸時代初期に大阪で興った人形浄瑠璃(文楽)は、竹本義太夫という太夫(浄瑠璃語り)や近松門左衛門という作家らの才能を得て大きく花開いた。そして浄瑠璃は歌舞伎の外題および伴奏音楽としてもその世界を広げて行った。竹本義太夫を祖とする義太夫は、浄瑠璃の最有力流派として今日まで連綿と続いてきた大阪発の文化である。

義太夫で伴奏に使われる太棹三味線は、不協和音にも聞こえる音のゆらぎが情感を盛り上げ、太夫の語りをさらに効果的なものにする。

先日、某社のパーティーに特別の許可をいただいて潜入し、歌舞伎舞踊の義太夫「二人三番叟」を見せていただき大いに感動した。ナマ義太夫は初めてと思っていたのだが、よくよく考えてみたら、昨年3月、県立劇場で人形浄瑠璃「八陣守護城」を見たことを思い出した。また、近いうちにナマ義太夫を味わえる機会があればいいなと思っているところである。