「谷中をぶらり(谷中霊園・天王寺編)」から続く。

<長安寺(ちょうあんじ)>

了俒寺を後に、西の方に行くと突き当りに長安寺がありました。

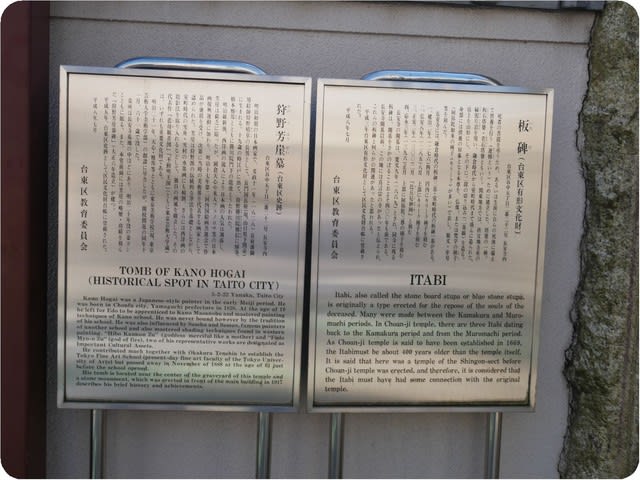

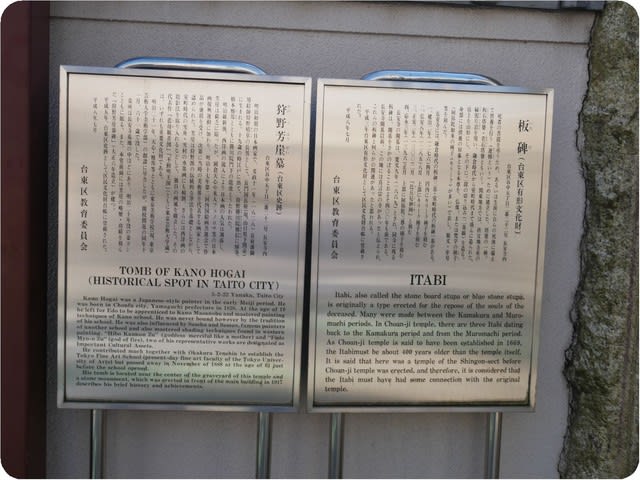

山門の左側に、台東区史跡「狩野芳崖墓」と台東区有形文化財「板碑」の案内があったので撮ってみました。

境内に入ると、三界万霊碑があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました(大道山は山号)。

扁額の隣に、ご覧のような奉納板があったので撮ってみました。

本堂の前に、可愛らしい羅漢様がいて、後ろに台東区有形文化財の「板碑(いたび)」がありました。

「板碑」は、死者の菩提を弔うため、あるいは生前に自らの死後に備えて供養を行う(逆修という)ために建立した塔婆の一種です。

近くに、ご覧のような羅漢様もいたので撮ってみました。

又、「狩野芳崖(かのうほうがい)」のお墓があったので撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような果物(?)があったので撮ってみました。

<築地塀>

長安寺を出て北に行くと、台東区の「まちかど賞」を受賞(1992年)した築地塀がありました。

築地塀は、長さ約38m、高さ約2mあるみたいです。

向かい側にあった谷中御廟の塀もユニークだったので撮ってみました。

折角なので、両方の塀を一緒に撮ってみました。

ところで、築地塀は観音寺の南側にある塀だったことが後で分かりました。

<加納院(かのういん)>

築地塀の先には、朱塗りの加納院の山門がありました。

山門をくぐると、目の前にご覧のような本堂があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました。

獅子のような顔の鬼瓦だったのでアップで撮ってみました。

ついでに、本堂の隣りにあった寺務所も撮ってみました。

帰りがけに、ご覧のような供養塔(?)があったので撮ってみました。

<養傳寺(ようでんじ)>

加納院の山門を出て、そのまま南に向かうと、左側に立派な山門があったので撮ってみました。

塀が、先程の谷中御廟と同じなので、谷中御廟は養傳寺が運営する霊園だったようです。

境内に入ると、ご覧のような竹内元正君碑があったので撮ってみました。

この碑は、小児科医師・第八代当主竹内元正の顕彰碑として、縁家の医師・佐々木高仰の発案により明治31年9月に建てられたものです。

尚、竹内元正は、大正天皇が皇太子の頃の御典医で49歳で亡くなり養傳寺に葬られたみたいです。

本堂の手前に、由緒ありそうなお稲荷さん(?)があったのでアップで撮ってみました。

本堂を撮ってお参りをすることにしました。

本堂でお参りしてから山号「運立山」をアップで撮ってみました。

賽銭箱の前に、ご覧のような香炉があったので撮ってみました。

可愛らしいザクロ(?)があったので撮ってみましたが、未だ薄緑色の実も付いていました。

又、ご覧のような実を付けた木もあったのですが、何の木か分かりません。

<安立寺(あんりゅうじ)>

養傳寺を出て暫く歩くと、右側に安立寺がありましたが、この辺りは寺院が多いですね!

折角なので、山門を撮って境内に入ってみました。

山門の先に本堂が見えましたが、本堂の前には小型トラックが停まっていました。

お参りしてから山号「常観山」を撮ってみました。

本堂の内部が見えたので、失礼して撮らせて頂きました。

本堂の手前に、擁護堂があったので撮ってみましたが、何をする所なのか分かりません。

取り敢えず、扁額は撮ってみました。

境内に、画家の下村観山墓(本名は下村晴三郎)があったので撮ってみました。

後に、坐禅をしている日蓮上人像があったので撮ってみました。

又、ご覧のような浄行菩薩が祀られていたので撮ってみました。

<興禅寺(こうぜんじ)>

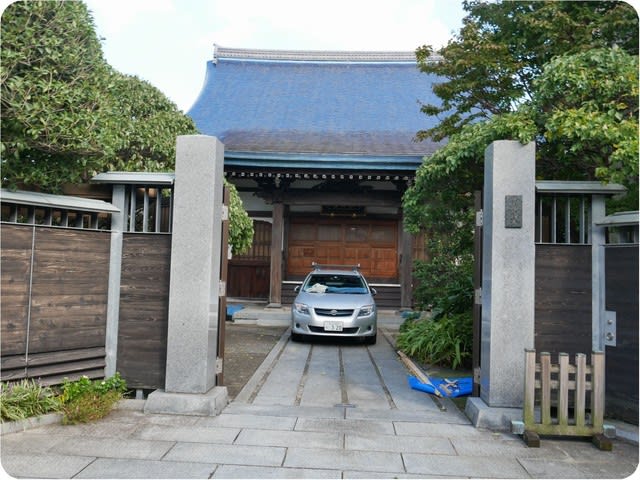

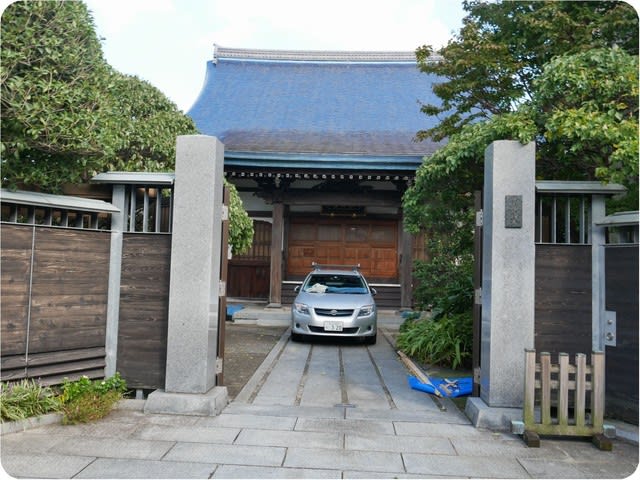

安立寺の向かい側には、青い屋根の興禅寺がありました。

取り敢えず、山号「清徳山」を撮ってお参りをしました(ピンボケですいません)。

本堂の右側に、ご覧のような寺務所があったので撮ってみました。

境内は狭くて特に目立ったものはなく、直ぐ後ろは墓地になっていました。

虫除けスプレーが載っている「火の用心」柱の手前に、「看脚下(かんきゃっか)」と刻まれた石があったので撮ってみました。

「看脚下」は、自分の足元を直しながら自分の生き方を深く反省しなさいと云う意味があります。

山門の扉に、ご覧のような家紋(?)があったので撮って、興禅寺を後にしました。

<相澤鼈甲(あいざわべっこう)製作所>

興禅寺の前の道に戻ると、右(西)に行ける路地があったので行ってみました。

路地を暫く進むと、右側にご覧のような案内が出ている相澤鼈甲製作所がありました。

どうやら鼈甲のアクセサリーや小物を作っているようで、制作所は相応しくない感じがするのですが・・・

珍しかったので入口は撮らせて頂きましたが、中には入りませんでした(すいません)。

路地の先に行くと、ご覧のような観音様が見えたので撮ってみました。

正面に回れなかったので後ろ姿をアップで撮ってみました。

⇒ どうやら別の寺院の観音様のようなので、後で行ってみることにしました。

相澤鼈甲製作所の前を通って、来た道を戻って三崎坂に出ることにしました。

三崎坂に出る道の右側に、立派な塀があったので撮ってみました。

<明王院(みょうおういん)>

三崎坂に出て右(西)に行くと、「天瑞山 明王院」と書かれている山門がありました。

取り敢えず、先程の観音様を探しに境内に入ってみました。

境内に入ると、左側に六地蔵尊が祀られていたので撮ってみました。

又、右側には、三界萬霊碑と宝篋印塔があったので撮ってみました。

宝篋印塔の後の方に、花壇のような墓地があって珍しかったので撮ってみました。

参道に戻ると、ご覧のような大師堂があったのでお参りをしました。

折角なので、扁額をアップで撮ってみました。

大師堂を後に、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから、本堂の向拝と山号「天瑞山」を撮ってみました。

本堂の屋根の飾りが、特徴的だったのでアップで撮ってみました。

本堂の手前に咲いていたエンジェルストランペット(?)を撮って、本堂の後ろの観音様を見に行ってみました。

残念ながら、明王院からも観音様は正面から見えませんでした(アチャ!)。

<三崎坂>

明王院から三崎坂に戻ると、カフェ猫衛門と開運谷中堂があったので撮ってみました。

開運谷中堂のショーウインドーに、ご覧のような「福招き猫」がいたので撮ってみました。

<全生庵(ぜんしょうあん)>

三崎坂を暫く下ると、右側に全生庵の山門がありました。

山門の手前に、東京都の旧跡に指定されている三遊亭円朝と山岡鉄舟のお墓の説明案内板があったので撮ってみました。

境内に入ると、立派な本堂が聳えていたので撮ってみました。

右側にあった鐘楼の手前に、ご覧のような碑があったので近くに行ってみました。

右の奥には、山岡鉄舟と三遊亭円朝の碑があったので撮ってみました。

又、左にも碑があったのですが、弘田龍太郎の曲碑ですかね!?

取り敢えず、後にあった鐘楼を撮ってみました。

近くに、ご覧のような趣のある土蔵があったので撮って、参道に戻りました。

本堂でお参りをしてから、気になっていた観音様を探すことにしました。

階段下から立派な扁額が掲げられている本堂を撮ってみました。

取り敢えず、立派な扁額を撮ってお参りをしました。

お参りしてから本堂の内部を撮らせて頂きましたが、扁額は達筆で読めませんでした。

本堂の回廊を右の方に行くと、気になっていた観音様がありました。

⇒ 本堂でお参りした御利益が早速あったようですね!

取り敢えず、観音様をアップで撮ってみました。

観音様の右側に、大きな銀杏(?)があったので一緒に撮ってみました。

又、銀杏の右側の墓地の上には、本堂の屋根の飾りが特徴的な明王院の墓地が見えました。

折角なので、回廊から下の方に見えた墓地を撮ってみました。

又、回廊にご覧のような半鐘がぶら下がっていました。

本堂の正面に戻って来たので、山門方面を撮ってみました。

本堂の横に行ってみると、観音様が見えたので撮ってみました。

観音様に近づいて下から撮ってみました。

尚、この観音様は谷中大観音と呼ばれていて身丈6.3m、1991年4月18日に開眼したようです。

取り敢えず、観音様を真下から撮って階段を登ってみました。

階段の途中に、当境鎮守大八幡菩薩が祀ってあったので撮ってみました。

観音様の下に着いたので、柔和なお顔の観音様を撮ってみました。

折角なので、斜め下からもアップで撮ってみました。

観音様の後ろに、坂村真民の詩碑『念ずれば花ひらく』があったので撮ってみました。

観音様の向かい側に本堂が見えたので撮ってみました。

本堂の前に戻って来ると、扁額「香積」が掲げられている庫裡がありました。

⇒ 香積は、種々の香りのよい香をまぜ合わせたものみたいです。

<正運寺跡地諸精霊供養菩提>

全生庵から三崎坂に出ると、坂の向かい側に石碑のようなものが見えたので渡ってみました。

ご覧のような仏像と『爲 正運寺跡地諸精霊供養菩提』と書かれている石碑がありました。

若しかしたら、この場所にはかつて正運寺というお寺があったのかも知れませんね!?

<福相寺(ふくそうじ)>

再び三崎坂に戻ると、右側に福相寺の参道があって奥に山門が見えたので行ってみました。

取り敢えず、由緒ありそうな山門を撮ってみました。

山門には、立派な山号「松栄山」が掲げられていました。

山門をくぐると、ご覧のような長い参道が続いていました。

本堂の前に着いたのですが、柿の木が邪魔していて本堂の正面は撮れません。

仕方がないので、柿の木超しに本堂を撮ってみました。

ついでに、斜めからも本堂を撮ってみました。

お寺の人の話では、先日の台風で柿の枝もだいぶ折れたと言っていました。

<大円寺(だいえんじ)菊まつり>

福相寺を後に、三崎坂を5分程下ると「谷中まつり」の協賛イベント「大円寺菊まつり」を遣っていました。

ご覧のように、大勢の人がいたのですが菊まつり会場(境内)に入ってみました。

参道の右側に、ご覧のような菊人形が展示してあったので撮ってみました。

菊まつり会場と言っても、ご覧のようなお墓の横にテントが張ってある会場でした。

⇒ 仏様は何と思っているのでしょうね!?

又、ご覧のようなお釈迦様(?)もいたので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ると「薬王殿」となっていたので、本堂ではなく瘡守堂でした。

瘡守堂は、江戸時代に笠間稲荷が梅瘡・皮膚病の治癒に効果があると信じられ瘡守稲荷になり、その後、維新の神仏分離で瘡守薬王菩薩として祀られるようになったようです。

折角なので、瘡守堂の内部を撮らせて頂きました。

隣りに、本堂の経王殿があったので、こちらも内部も撮らせて頂きました。

どうやら、大円寺の本堂には2つの入口があるみたいです。

一杯飲もうと思ったのですが、座れそうな席もなかったので諦めました。

菊まつり会場を後にすると、横断歩道の先にタヲ太鼓の舞台があったので撮ってみました。

近くに、地下鉄千駄木駅の案内板が出ていたので、千駄木駅近くの居酒屋で飲んで帰ることにしました。

今回の「谷中をぶらり」は、事前の準備もしないで行ったのですが、谷中霊園や有名な寺院(特に天王寺、全生庵)を回れて、築地塀も見れたので満足しています。

又、「谷中まつり」を遣って、サブ会場でベリーダンスが見れたのは良かったです。

尚、万歩計は大して歩いていないので11,000歩を超える程度でした。

<長安寺(ちょうあんじ)>

了俒寺を後に、西の方に行くと突き当りに長安寺がありました。

山門の左側に、台東区史跡「狩野芳崖墓」と台東区有形文化財「板碑」の案内があったので撮ってみました。

境内に入ると、三界万霊碑があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました(大道山は山号)。

扁額の隣に、ご覧のような奉納板があったので撮ってみました。

本堂の前に、可愛らしい羅漢様がいて、後ろに台東区有形文化財の「板碑(いたび)」がありました。

「板碑」は、死者の菩提を弔うため、あるいは生前に自らの死後に備えて供養を行う(逆修という)ために建立した塔婆の一種です。

近くに、ご覧のような羅漢様もいたので撮ってみました。

又、「狩野芳崖(かのうほうがい)」のお墓があったので撮ってみました。

本堂の前に、ご覧のような果物(?)があったので撮ってみました。

<築地塀>

長安寺を出て北に行くと、台東区の「まちかど賞」を受賞(1992年)した築地塀がありました。

築地塀は、長さ約38m、高さ約2mあるみたいです。

向かい側にあった谷中御廟の塀もユニークだったので撮ってみました。

折角なので、両方の塀を一緒に撮ってみました。

ところで、築地塀は観音寺の南側にある塀だったことが後で分かりました。

<加納院(かのういん)>

築地塀の先には、朱塗りの加納院の山門がありました。

山門をくぐると、目の前にご覧のような本堂があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました。

獅子のような顔の鬼瓦だったのでアップで撮ってみました。

ついでに、本堂の隣りにあった寺務所も撮ってみました。

帰りがけに、ご覧のような供養塔(?)があったので撮ってみました。

<養傳寺(ようでんじ)>

加納院の山門を出て、そのまま南に向かうと、左側に立派な山門があったので撮ってみました。

塀が、先程の谷中御廟と同じなので、谷中御廟は養傳寺が運営する霊園だったようです。

境内に入ると、ご覧のような竹内元正君碑があったので撮ってみました。

この碑は、小児科医師・第八代当主竹内元正の顕彰碑として、縁家の医師・佐々木高仰の発案により明治31年9月に建てられたものです。

尚、竹内元正は、大正天皇が皇太子の頃の御典医で49歳で亡くなり養傳寺に葬られたみたいです。

本堂の手前に、由緒ありそうなお稲荷さん(?)があったのでアップで撮ってみました。

本堂を撮ってお参りをすることにしました。

本堂でお参りしてから山号「運立山」をアップで撮ってみました。

賽銭箱の前に、ご覧のような香炉があったので撮ってみました。

可愛らしいザクロ(?)があったので撮ってみましたが、未だ薄緑色の実も付いていました。

又、ご覧のような実を付けた木もあったのですが、何の木か分かりません。

<安立寺(あんりゅうじ)>

養傳寺を出て暫く歩くと、右側に安立寺がありましたが、この辺りは寺院が多いですね!

折角なので、山門を撮って境内に入ってみました。

山門の先に本堂が見えましたが、本堂の前には小型トラックが停まっていました。

お参りしてから山号「常観山」を撮ってみました。

本堂の内部が見えたので、失礼して撮らせて頂きました。

本堂の手前に、擁護堂があったので撮ってみましたが、何をする所なのか分かりません。

取り敢えず、扁額は撮ってみました。

境内に、画家の下村観山墓(本名は下村晴三郎)があったので撮ってみました。

後に、坐禅をしている日蓮上人像があったので撮ってみました。

又、ご覧のような浄行菩薩が祀られていたので撮ってみました。

<興禅寺(こうぜんじ)>

安立寺の向かい側には、青い屋根の興禅寺がありました。

取り敢えず、山号「清徳山」を撮ってお参りをしました(ピンボケですいません)。

本堂の右側に、ご覧のような寺務所があったので撮ってみました。

境内は狭くて特に目立ったものはなく、直ぐ後ろは墓地になっていました。

虫除けスプレーが載っている「火の用心」柱の手前に、「看脚下(かんきゃっか)」と刻まれた石があったので撮ってみました。

「看脚下」は、自分の足元を直しながら自分の生き方を深く反省しなさいと云う意味があります。

山門の扉に、ご覧のような家紋(?)があったので撮って、興禅寺を後にしました。

<相澤鼈甲(あいざわべっこう)製作所>

興禅寺の前の道に戻ると、右(西)に行ける路地があったので行ってみました。

路地を暫く進むと、右側にご覧のような案内が出ている相澤鼈甲製作所がありました。

どうやら鼈甲のアクセサリーや小物を作っているようで、制作所は相応しくない感じがするのですが・・・

珍しかったので入口は撮らせて頂きましたが、中には入りませんでした(すいません)。

路地の先に行くと、ご覧のような観音様が見えたので撮ってみました。

正面に回れなかったので後ろ姿をアップで撮ってみました。

⇒ どうやら別の寺院の観音様のようなので、後で行ってみることにしました。

相澤鼈甲製作所の前を通って、来た道を戻って三崎坂に出ることにしました。

三崎坂に出る道の右側に、立派な塀があったので撮ってみました。

<明王院(みょうおういん)>

三崎坂に出て右(西)に行くと、「天瑞山 明王院」と書かれている山門がありました。

取り敢えず、先程の観音様を探しに境内に入ってみました。

境内に入ると、左側に六地蔵尊が祀られていたので撮ってみました。

又、右側には、三界萬霊碑と宝篋印塔があったので撮ってみました。

宝篋印塔の後の方に、花壇のような墓地があって珍しかったので撮ってみました。

参道に戻ると、ご覧のような大師堂があったのでお参りをしました。

折角なので、扁額をアップで撮ってみました。

大師堂を後に、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから、本堂の向拝と山号「天瑞山」を撮ってみました。

本堂の屋根の飾りが、特徴的だったのでアップで撮ってみました。

本堂の手前に咲いていたエンジェルストランペット(?)を撮って、本堂の後ろの観音様を見に行ってみました。

残念ながら、明王院からも観音様は正面から見えませんでした(アチャ!)。

<三崎坂>

明王院から三崎坂に戻ると、カフェ猫衛門と開運谷中堂があったので撮ってみました。

開運谷中堂のショーウインドーに、ご覧のような「福招き猫」がいたので撮ってみました。

<全生庵(ぜんしょうあん)>

三崎坂を暫く下ると、右側に全生庵の山門がありました。

山門の手前に、東京都の旧跡に指定されている三遊亭円朝と山岡鉄舟のお墓の説明案内板があったので撮ってみました。

境内に入ると、立派な本堂が聳えていたので撮ってみました。

右側にあった鐘楼の手前に、ご覧のような碑があったので近くに行ってみました。

右の奥には、山岡鉄舟と三遊亭円朝の碑があったので撮ってみました。

又、左にも碑があったのですが、弘田龍太郎の曲碑ですかね!?

取り敢えず、後にあった鐘楼を撮ってみました。

近くに、ご覧のような趣のある土蔵があったので撮って、参道に戻りました。

本堂でお参りをしてから、気になっていた観音様を探すことにしました。

階段下から立派な扁額が掲げられている本堂を撮ってみました。

取り敢えず、立派な扁額を撮ってお参りをしました。

お参りしてから本堂の内部を撮らせて頂きましたが、扁額は達筆で読めませんでした。

本堂の回廊を右の方に行くと、気になっていた観音様がありました。

⇒ 本堂でお参りした御利益が早速あったようですね!

取り敢えず、観音様をアップで撮ってみました。

観音様の右側に、大きな銀杏(?)があったので一緒に撮ってみました。

又、銀杏の右側の墓地の上には、本堂の屋根の飾りが特徴的な明王院の墓地が見えました。

折角なので、回廊から下の方に見えた墓地を撮ってみました。

又、回廊にご覧のような半鐘がぶら下がっていました。

本堂の正面に戻って来たので、山門方面を撮ってみました。

本堂の横に行ってみると、観音様が見えたので撮ってみました。

観音様に近づいて下から撮ってみました。

尚、この観音様は谷中大観音と呼ばれていて身丈6.3m、1991年4月18日に開眼したようです。

取り敢えず、観音様を真下から撮って階段を登ってみました。

階段の途中に、当境鎮守大八幡菩薩が祀ってあったので撮ってみました。

観音様の下に着いたので、柔和なお顔の観音様を撮ってみました。

折角なので、斜め下からもアップで撮ってみました。

観音様の後ろに、坂村真民の詩碑『念ずれば花ひらく』があったので撮ってみました。

観音様の向かい側に本堂が見えたので撮ってみました。

本堂の前に戻って来ると、扁額「香積」が掲げられている庫裡がありました。

⇒ 香積は、種々の香りのよい香をまぜ合わせたものみたいです。

<正運寺跡地諸精霊供養菩提>

全生庵から三崎坂に出ると、坂の向かい側に石碑のようなものが見えたので渡ってみました。

ご覧のような仏像と『爲 正運寺跡地諸精霊供養菩提』と書かれている石碑がありました。

若しかしたら、この場所にはかつて正運寺というお寺があったのかも知れませんね!?

<福相寺(ふくそうじ)>

再び三崎坂に戻ると、右側に福相寺の参道があって奥に山門が見えたので行ってみました。

取り敢えず、由緒ありそうな山門を撮ってみました。

山門には、立派な山号「松栄山」が掲げられていました。

山門をくぐると、ご覧のような長い参道が続いていました。

本堂の前に着いたのですが、柿の木が邪魔していて本堂の正面は撮れません。

仕方がないので、柿の木超しに本堂を撮ってみました。

ついでに、斜めからも本堂を撮ってみました。

お寺の人の話では、先日の台風で柿の枝もだいぶ折れたと言っていました。

<大円寺(だいえんじ)菊まつり>

福相寺を後に、三崎坂を5分程下ると「谷中まつり」の協賛イベント「大円寺菊まつり」を遣っていました。

ご覧のように、大勢の人がいたのですが菊まつり会場(境内)に入ってみました。

参道の右側に、ご覧のような菊人形が展示してあったので撮ってみました。

菊まつり会場と言っても、ご覧のようなお墓の横にテントが張ってある会場でした。

⇒ 仏様は何と思っているのでしょうね!?

又、ご覧のようなお釈迦様(?)もいたので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ると「薬王殿」となっていたので、本堂ではなく瘡守堂でした。

瘡守堂は、江戸時代に笠間稲荷が梅瘡・皮膚病の治癒に効果があると信じられ瘡守稲荷になり、その後、維新の神仏分離で瘡守薬王菩薩として祀られるようになったようです。

折角なので、瘡守堂の内部を撮らせて頂きました。

隣りに、本堂の経王殿があったので、こちらも内部も撮らせて頂きました。

どうやら、大円寺の本堂には2つの入口があるみたいです。

一杯飲もうと思ったのですが、座れそうな席もなかったので諦めました。

菊まつり会場を後にすると、横断歩道の先にタヲ太鼓の舞台があったので撮ってみました。

近くに、地下鉄千駄木駅の案内板が出ていたので、千駄木駅近くの居酒屋で飲んで帰ることにしました。

今回の「谷中をぶらり」は、事前の準備もしないで行ったのですが、谷中霊園や有名な寺院(特に天王寺、全生庵)を回れて、築地塀も見れたので満足しています。

又、「谷中まつり」を遣って、サブ会場でベリーダンスが見れたのは良かったです。

尚、万歩計は大して歩いていないので11,000歩を超える程度でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます