8月31日(月)~9月1日(火)は、GoToトラベル キャンペーンを利用して西伊豆の土肥温泉に行ってみました。

土肥温泉は交通の便が良くないので、行き(8/31)の交通手段は次のようにしました。

大和駅-(小田急線)-小田原駅-(新幹線)-三島駅-(伊豆箱根鉄道)-修善寺駅-(東海バス)-土肥温泉(泊)

尚、東海バスは途中下車して、船原川の吊り橋ー宝蔵院ー伊豆極楽苑に行ってみます。

又、翌日(9/1)は、土肥港から駿河湾フェリーに乗って帰るつもりです。

<小田原駅>

小田原駅までは、いつものように小田急ロマンスカーで行ってみました。

小田原駅に着いたので改札階にあるロマンスカーを撮ってみました。

新幹線に乗るまで少し時間があったので、西口にある北條早雲公像をアップで撮って勢いを付けました。

新幹線ホームからトンネルが進行方向に見えたので撮ってみました。

時間通りに新幹線が遣って来たのでN700系を撮ってみました。

新幹線だと熱海駅で乗り換える必要もなく15分程で三島駅に着いてしまいます。

<三島駅>

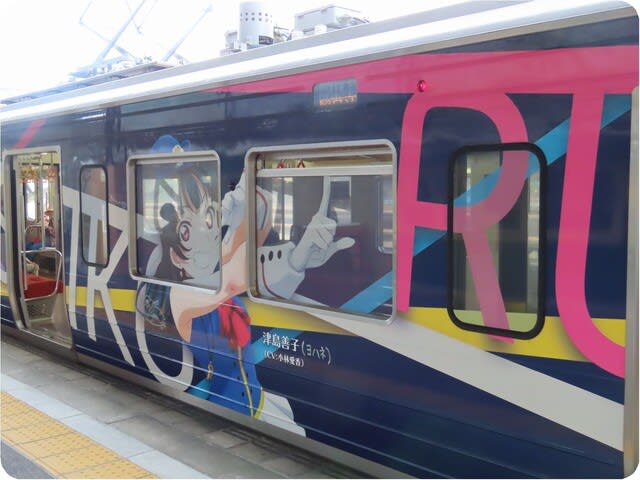

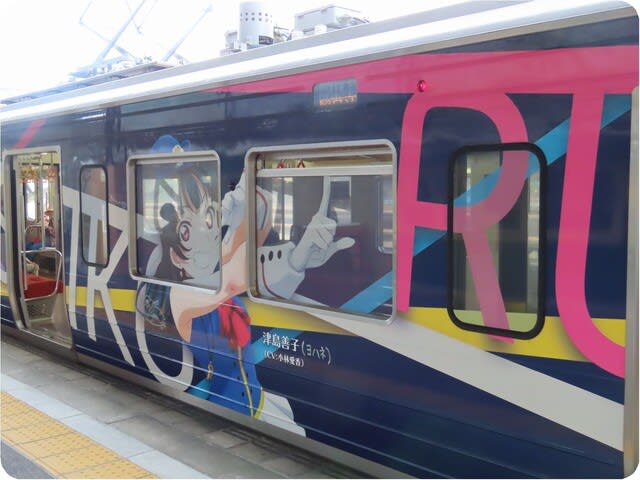

三島駅からは、ご覧のような伊豆箱根鉄道の駿豆線(すんずせん)で修善寺駅に向かいました。

ラッピング電車「HAPPY PARTY TRAIN」だったのでアップで撮ってみました。

又、三島市マスコットキャラクター「みしまるくん」が待合室にいたので撮ってみました。

ラッピング電車に、「ラブライブ!サンシャイン!!」の黒澤ルビィが描かれていたので撮ってみました。

折角なので、正面からも撮ってみました。

ついでに、別角度からアップで撮って、ラッピング電車に乗り込みました。

車内から窓を撮ってみましたが、何が描かれているのか撮れませんでした。

<修善寺駅>

三島駅からは35分程で修善寺駅に着きました。

電車を降りてホームを歩いていると、松浦果南がいたので撮ってみました。

又、黒澤ダイア(黒澤ルビィの姉)と小原鞠莉がいたのでアップで撮ってみました。

ホームの外れに着くと、ラッピング電車の隣にJR東日本大宮総合車両センター所属のE257系NC-32が停まっていました。

珍しいのでアップで撮ってみました。

又、隣のホームに、普通列車3000系と特急「踊り子」が停まっていたので撮ってみました。

改札口を出ると、鉄道むすめ「修善寺まきの」が迎えてくれました。

又、温泉むすめ♨「修善寺 透子」もいました。

ここにも「ラブライブ!サンシャイン!!」の3人娘がいたので撮ってみました。

ついでに、ご覧のような年寄り向け(?)の顔出しパネルがあったので撮ってみました。

修善寺の西口広場に出るのは初めてなので撮ってみました。

折角なので、バス乗り場のある南口に行ってみました。

南口にあった木製の駅名看板を撮ってみました。

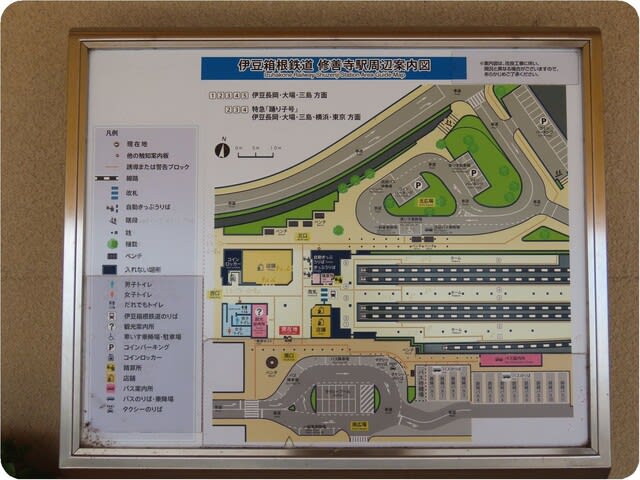

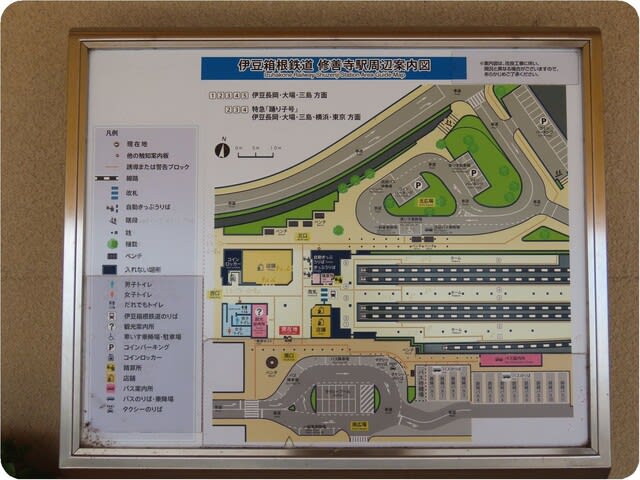

下に、修善寺駅周辺案内図があったので現在地を確認しました。

構内に入ってみると、ご覧のような高い木製天井の建物(新しく建て直した?)になっていました。

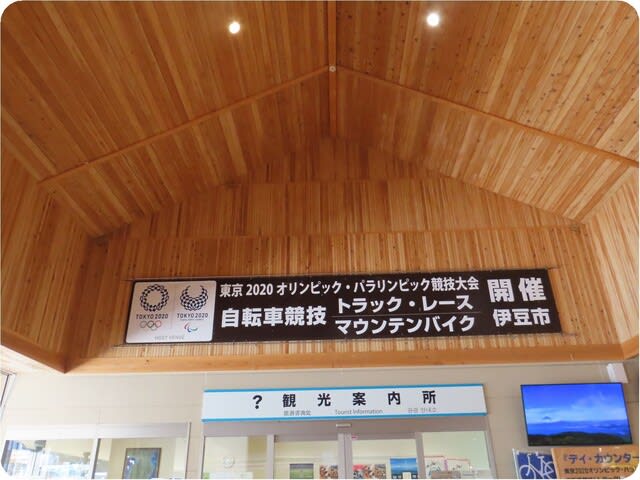

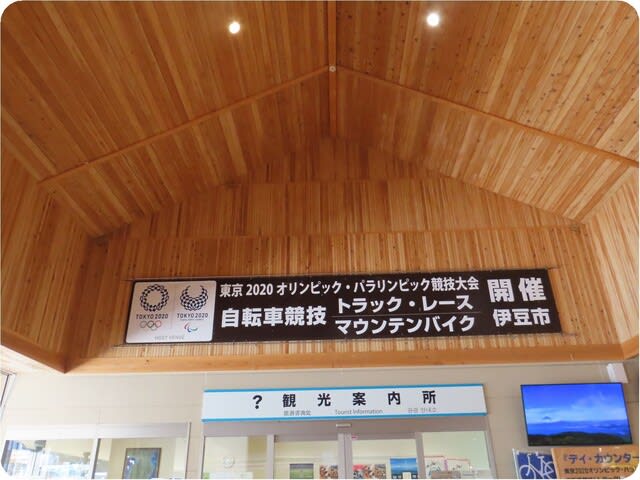

東京2020オリンピック・パラリンピックの競技案内が出ていたので撮ってみました。

バスの案内も、「伊豆の観光拠点」に相応しいものになっていました。

尚、バスは12:30発の松崎行きに乗車します。

取り敢えず、構内を出てバス乗り場「4番」に向かいました。

主要観光地バス案内図が出ている「バスのりば案内」があったので撮ってみました。

程なくするすると、東海バスが遣って来たので乗り込みました。

<船原川の吊り橋(正式名称:越路橋)>

「船原川の吊り橋」に行くので、バス停「原の前」で降りました。

尚、修善寺駅からは約20分でバス停「原の前」に着きました。

バスを降りると、反対側に立派なバス停(?)があったので撮ってみました。

バスを降りて道沿いに暫く進むと、道路は二股に分かれているので「船原川の吊り橋」は左に行きます。

尚、直進は「行き止まり」の案内が出ていましたが、宝蔵院へは行けそうでした。

左に曲がると、国道136号線の下船原バイパスに出ました。

国道の反対側に渡って、下船川に掛かっている「吊り橋」を確認しました。

吊り橋をアップで撮って、国道を歩きながら「吊り橋」に下りれそうな道を探しました。

国道脇に、秋の七草の萩(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

「吊り橋」に下りられる道がなかったので、反対側に戻ることにしました。

尚、先に見えるトンネルは下船原トンネルです。

反対側に戻ったので、トンネル手前の道路の案内標識を撮ってみました。

国道の脇から、ご覧のような道を下って「吊り橋」に向かいました。

国道の下に、トンネル(ボックスカルバート?)があったので撮ってみました。

トンネルの先には、ご覧のような石碑(?)がありました。

取り敢えず、木製の「吊り橋」を撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

「吊り橋」の手前に、ご覧のような用水路改築記念塔があったので撮ってみました。

「吊り橋」を正面からアップで撮ってみました。

取り敢えず、「吊り橋」を渡ってみることにしました。

「吊り橋」から下船川の上流と下流を撮ってみました。

ついでに、下船川の下流をアップで撮ってみました。

「吊り橋」の外れに遣って来ました。

透明度が高い川を撮ってみましたが、魚は見つけられませんでした。

ついでに、上流の堰をアップで撮ってみました。

「吊り橋」を渡り切ると、先はご覧のような山道(?)になっていました。

先がどうなっているのか分からなかったので、先に行くのは諦めました。

取り敢えず、反対側から「吊り橋」を撮ってみました。

木製の「釣り橋」を撮ってみましたが、手前の植物は秋の七草の萩ですかね!?

折角なので、トンネルをバックに「吊り橋」を撮ってみました。

下船川に、ご覧のような樋門(?)があったのでアップで撮ってみました。

国道に戻ったので、北側の山並みを撮ってみました。

国道を宝蔵院に向かって歩いていると、左(南)側にアンテナ(?)が見えたので撮ってみました。

更に先に行くと、(株)タツミの後ろにアンテナが見えましたが、何のアンテナでしょうね!?

<宝蔵院(ほうぞういん)>

国道を5分程歩くと、弘法大師の創建と伝わっている宝蔵院に着きました。

山門の右側に、ご覧のような石仏と六地蔵尊が祀られていました。

折角なので、寺標と一緒に石仏を撮ってみました。

寺標が曹洞宗になっていますが、改宗(曹洞宗の開祖は道元?)したようです。

ついでに、六地蔵尊も撮ってみました。

伊豆市の文化財に指定されている山門を撮ってみました。

尚、この山門は万治2年(1659)に再建され、左甚五郎の設計によると云われています。

山門には、宝蔵院の山号「船原山」が掛かっていました。

山門に、左甚五郎の作と云われている竹に虎の彫刻があったので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

石段を上ると、奥に本堂が見えたので撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を見ながら本堂に向かいました。

本堂の手前に着いたので、大日如来(左)と地蔵菩薩(右)がいる本堂を撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみました。

向拝に、ご覧のような龍(?)の彫り物があったので撮ってみました。

ついでに、扁額も撮ってみました。

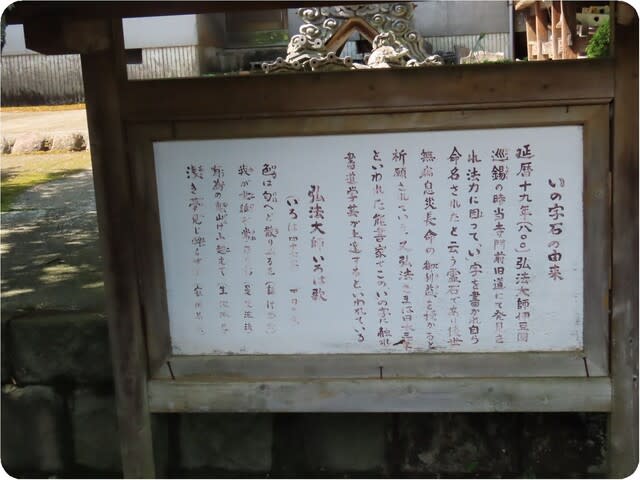

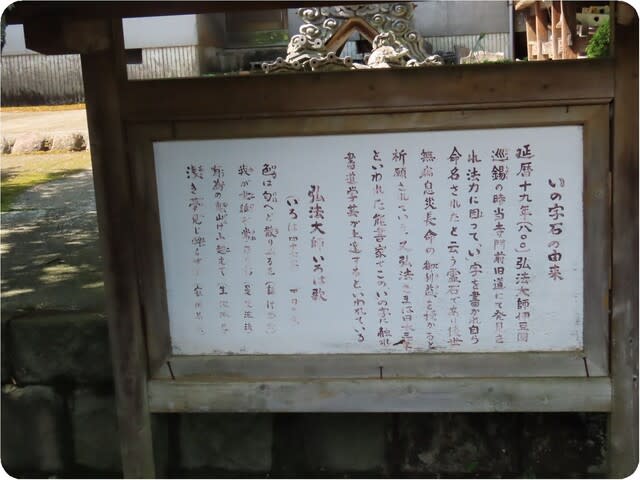

お参りしてから参道の左側に行くと、ご覧のような「いの字石」がありました。

案内板には、『延暦19年(800)弘法大師伊豆国巡錫の時当寺門前旧道にて発見され法力に因って”い”字を書かれ自ら命名されたと云う霊石であり後世無病息災長寿の御利益を授かると祈願されている。・・・』と書いてありました。

折角なので、御利益を授かれるように「い」字をアップで撮ってみました。

先に行くと、鐘楼があったので撮ってみました。

忠魂碑の奥に、詩や歌などが書いてある石が置いてあったので撮ってみました。

近くに、珍しい葉っぱ(病気?)の銀杏があったので撮ってみました。

ご覧のような大師堂があったので撮ってみました。

又、大師堂の手前に、古い鬼飾りが置いてあったので撮ってみました。

山門を反対側から撮って宝蔵院を後にしました。

<伊豆極楽苑>

国道に出ると、「地獄極楽めぐり」が出ている伊豆極楽苑があったので撮ってみました。

横断歩道を渡って「地獄極楽めぐり」の建物を撮ってみました。

ついでに、バス停「宝蔵院前」で帰りの時間(14:48)をチェックしました。

入口に行くと、ご覧のようなVサインをしている赤鬼が迎えてくれました。

尚、赤鬼は時々青鬼や黄鬼に代わるみたいです。

取り敢えず、「地獄極楽めぐり」が出ている伊豆極楽苑を撮ってみました。

右側に、「縁結び神社」があったので行ってみました。

神社の手前に、男神象「女の人が手を触れると愛する男性と結ばれます。」があったので撮ってみました。

ついでに、左側の女神象「男の人が手を触れると愛する女性と結ばれます。」も撮ってみましたが、鼻が骨折中になっていました。

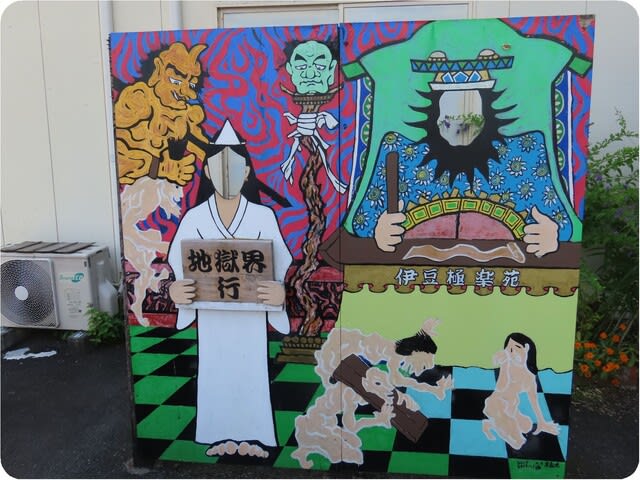

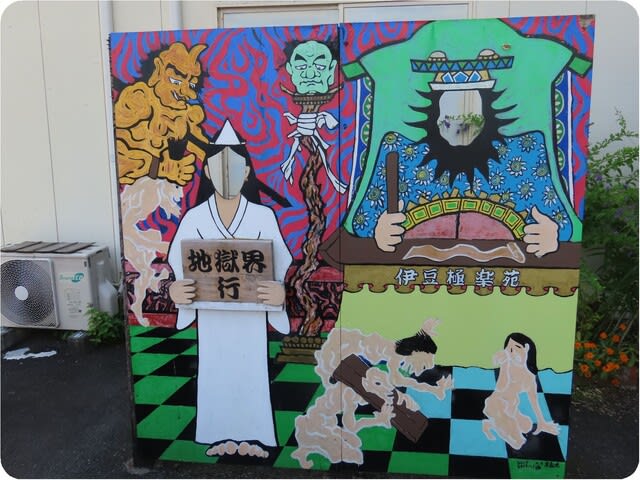

女神象の後ろに、顔出しパネルがあったので撮ってみました。

右側に、ご覧のようなパネルがあったので撮ってみましたが・・・

折角なので、「縁結び神社」を撮ってお参りをしました。

尚、左側の階段を上った先は秘宝展(R-18)になっています。

受付で入館料(地獄極楽めぐりと秘宝展の共通券:900円)を払って館内に入ると、ご覧のような閻魔様が迎えてくれました。

最初は、ご覧のような部屋で案内係(館長の奥様?)が、49日のスピード裁判、天国や地獄の話をしてくれます。

49日までの裁判に出てくる十王の内の六王(初江王、宋帝王、五官王、閻魔大王、変成王、泰山王)がいたので撮ってみました。

初七日の秦広王、閻魔大王をアップで撮ってみました。

秦広王と初江王の間に「三途の川」、秦広王の左側に「死での山」があったので撮ってみました。

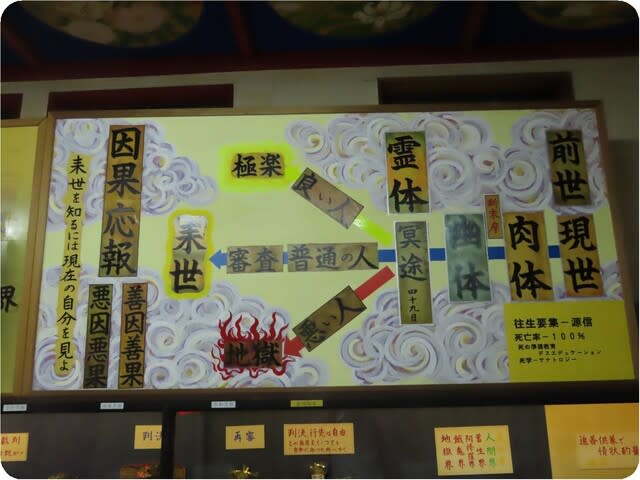

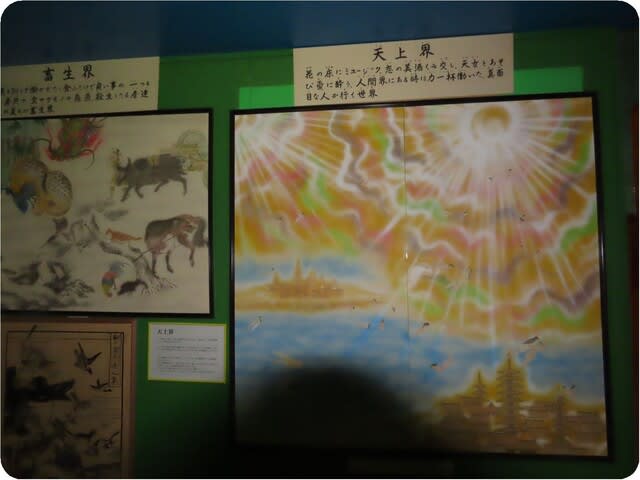

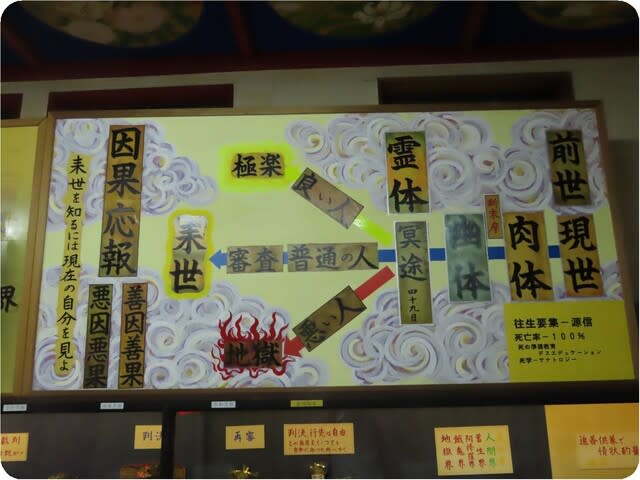

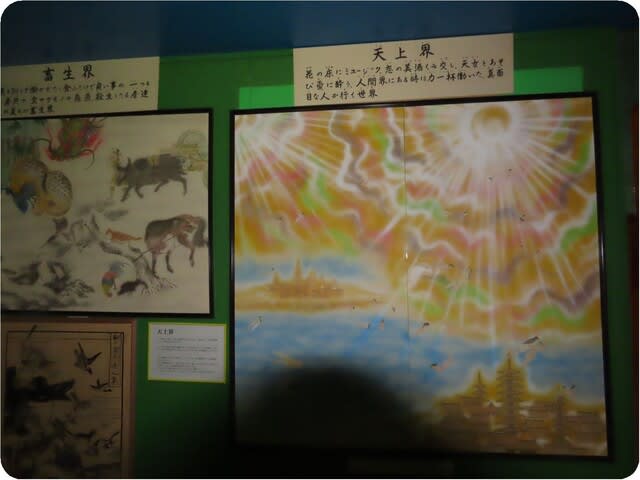

壁に、因果応報や六道輪廻の説明があったので撮ってみました。

ついでに、極楽図(?)もあったので撮ってみました。

ご覧のような「次の世界への旅立」がありましたが、誰でも「次の世界への旅立」の行先は三ヶ所ですよ!

天井に、ご覧のような花が描かれていたのでアップで撮ってみました。

説明が終わったので、ご覧のような通路を通って「地獄めぐり」に行ってみました。

最初に、「三途の川」があったので撮ってみました。

早速、初七日の秦広王が出て来ました。

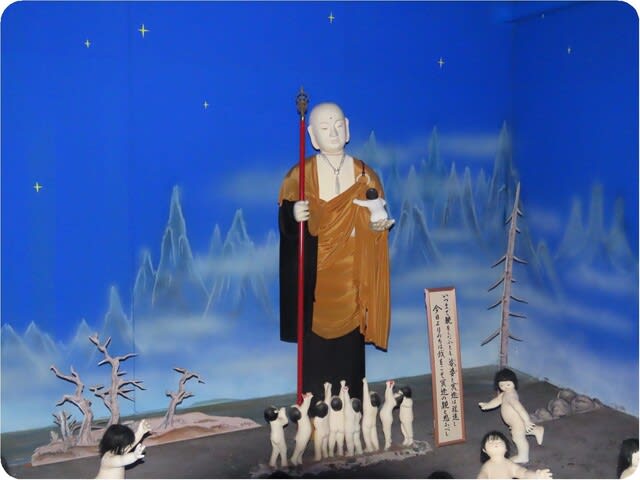

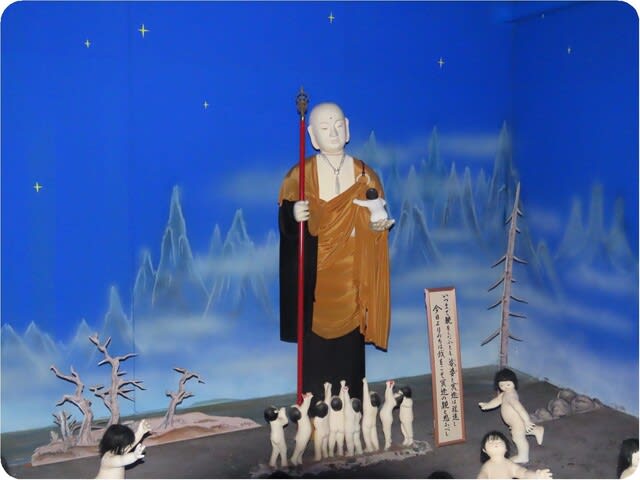

傍に、「三途の川」の河原の「賽の河原」がありました。

「賽の河原」には、鬼とお地蔵さんがいるので撮ってみました。

「賽の河原」では、死んだ子供が父母供養のため石を積んで塔を作ると、鬼はそれを壊すが、お地蔵さんに救われてまた石を積むと云う。

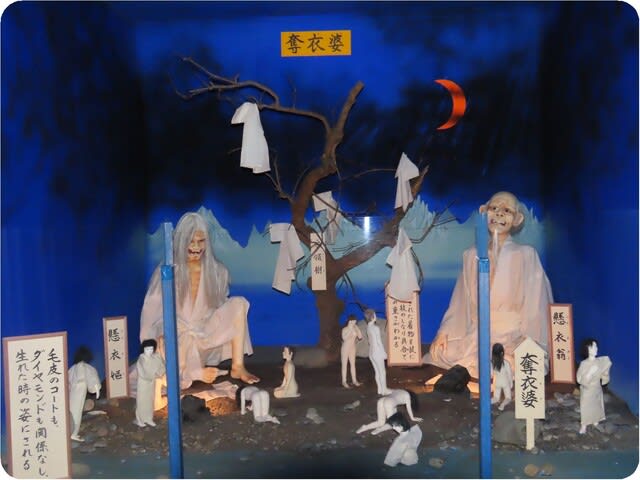

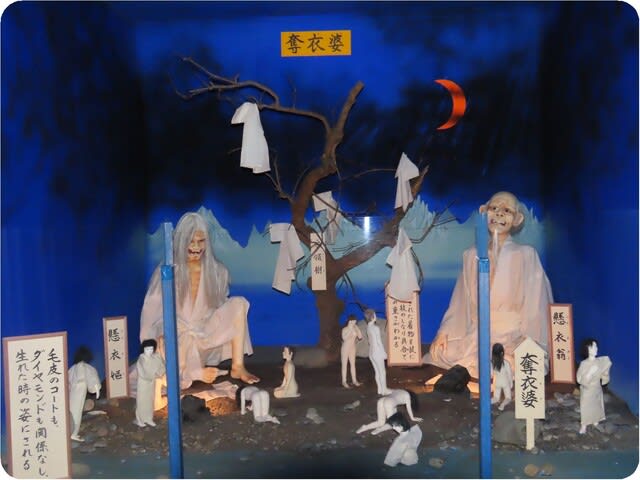

「三途の川」には、ご覧のような懸衣姫(左)と懸衣翁(右)がいます。

懸衣姫は奪衣婆(だつえば)とも云われ、「三途の川」で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼です。

懸衣翁(けんえおう)と懸衣姫(奪衣婆)の恐ろしい絵があったので撮ってみました。

「三途の川」の先には、ご覧のような裁判官が描かれている部屋がありました。

部屋の奥に、閻魔大王がいたので撮ってみました。

閻魔大王の近くに、人頭杖(にんとうじょう;女は暗闇天女・善を見抜き、男は泰山府君・悪を見抜く)と浄玻璃の鏡(じょうはりのかがみ:善悪の見きわめに使用する鏡)がありました。

又、机の上には閻魔帳もありました。

裁判の後は、ご覧のような「六道の辻」に行きます。

「六道の辻」では、天界・人界・阿修羅界・畜生界・飢餓界・地獄界の何処かに着きます。

阿修羅界・人間界・天上界・畜生界を通り過ぎてしまいました。

ご覧のような、飢餓界に遣って来ました。

飢餓界では、食べるものは糞尿しかなく、食べられそうなものを口にすると火になります。

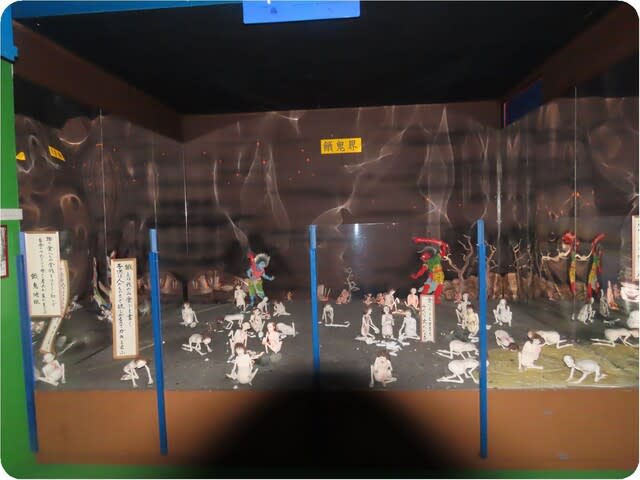

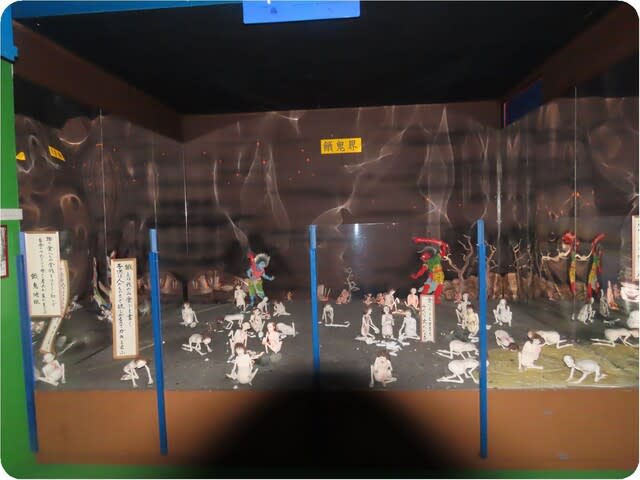

ご覧のような地獄界の入り口に遣って来ました。

「殺生の罪」だと、ご覧のような等活地獄(とうかつじごく)に落ちます。

等活地獄の青鬼と赤鬼を撮りながら先に行ってみました。

途中にも、ご覧のような鬼がいたので撮ってみました。

奥の方に、「殺生倫盗の罪」で落ちる地獄があったので撮ってみました。

左側の壁に、八大地獄(等活地獄・衆合地獄・大焦熱地獄・ 叫喚、大叫喚地獄)の絵があったので撮りながら先に行ってみました。

「殺生倫盗の罪」で落ちる黒縄地獄に着いたので、緑鬼をアップで撮ってみました。

右側に、殺生・倫盗・邪婬・飲酒・妄語・邪見の罪を犯すと叫喚地獄に落ちます。

大叫喚地獄の下に位置する焦熱地獄と大焦熱地獄は絵しか撮れませんでした。

又、地獄の最下層に位置する阿鼻地獄もありましたが撮れませんでした。

恐ろしい「地獄めぐり」を終えて出口に遣って来ました。

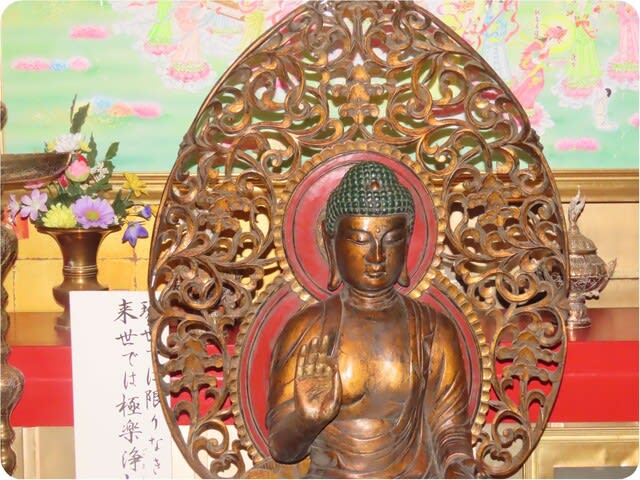

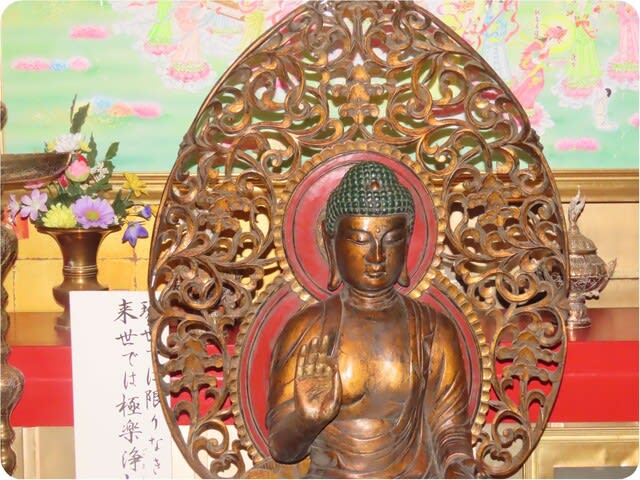

ここからは、仏様の胎内くぐりをして「悩みを抜き 幸福を招く」に与かります。

折角なので、仏様をアップで撮ってみました。

仏様の胎内くぐりの先に行くと、美しいお顔の観音様が待っていたのでアップで撮ってみました。

観音様の前にあった床が抜けそうな廊下を通って先に行ってみました。

最後は、ご覧のような極楽浄土の部屋に着きました。

極楽浄土では阿弥陀様が迎えてくれたのでアップで撮ってみました。

隣の部屋には、ご覧のような阿弥陀如来像が祀られていたのでアップで撮ってみました。

「地獄極楽めぐり」は、略30分程で回ることが出来ました。

建物の外に出ると、伊豆極楽苑が2015年以降TVで紹介された番組名が載っていました。

ついでに、2階にある秘宝展(R-18)に行ってみましたが今一でした。

バスが来るまで少し時間があったので、建物「地獄極楽めぐり」の横にあるベンチで一休みしました。

ベンチの横に、ご覧のような顔出しパネルがあったので撮ってみました。

ついでに、六道輪廻が書いてあるご覧のような物がありましたが何に使うのでしょうね!?

バス停の向かい側に、宝蔵院が見えたのでアップで撮ってみました。

笑顔でピースをしている赤鬼をアップで撮ってバス停「宝蔵院前」に向かいました。

暫くすると、松崎行きのバスが遣ってきたので乗り込みました。

「伊豆をぶらり(清雲寺・安楽寺・土肥神社編)」に続く。

土肥温泉は交通の便が良くないので、行き(8/31)の交通手段は次のようにしました。

大和駅-(小田急線)-小田原駅-(新幹線)-三島駅-(伊豆箱根鉄道)-修善寺駅-(東海バス)-土肥温泉(泊)

尚、東海バスは途中下車して、船原川の吊り橋ー宝蔵院ー伊豆極楽苑に行ってみます。

又、翌日(9/1)は、土肥港から駿河湾フェリーに乗って帰るつもりです。

<小田原駅>

小田原駅までは、いつものように小田急ロマンスカーで行ってみました。

小田原駅に着いたので改札階にあるロマンスカーを撮ってみました。

新幹線に乗るまで少し時間があったので、西口にある北條早雲公像をアップで撮って勢いを付けました。

新幹線ホームからトンネルが進行方向に見えたので撮ってみました。

時間通りに新幹線が遣って来たのでN700系を撮ってみました。

新幹線だと熱海駅で乗り換える必要もなく15分程で三島駅に着いてしまいます。

<三島駅>

三島駅からは、ご覧のような伊豆箱根鉄道の駿豆線(すんずせん)で修善寺駅に向かいました。

ラッピング電車「HAPPY PARTY TRAIN」だったのでアップで撮ってみました。

又、三島市マスコットキャラクター「みしまるくん」が待合室にいたので撮ってみました。

ラッピング電車に、「ラブライブ!サンシャイン!!」の黒澤ルビィが描かれていたので撮ってみました。

折角なので、正面からも撮ってみました。

ついでに、別角度からアップで撮って、ラッピング電車に乗り込みました。

車内から窓を撮ってみましたが、何が描かれているのか撮れませんでした。

<修善寺駅>

三島駅からは35分程で修善寺駅に着きました。

電車を降りてホームを歩いていると、松浦果南がいたので撮ってみました。

又、黒澤ダイア(黒澤ルビィの姉)と小原鞠莉がいたのでアップで撮ってみました。

ホームの外れに着くと、ラッピング電車の隣にJR東日本大宮総合車両センター所属のE257系NC-32が停まっていました。

珍しいのでアップで撮ってみました。

又、隣のホームに、普通列車3000系と特急「踊り子」が停まっていたので撮ってみました。

改札口を出ると、鉄道むすめ「修善寺まきの」が迎えてくれました。

又、温泉むすめ♨「修善寺 透子」もいました。

ここにも「ラブライブ!サンシャイン!!」の3人娘がいたので撮ってみました。

ついでに、ご覧のような年寄り向け(?)の顔出しパネルがあったので撮ってみました。

修善寺の西口広場に出るのは初めてなので撮ってみました。

折角なので、バス乗り場のある南口に行ってみました。

南口にあった木製の駅名看板を撮ってみました。

下に、修善寺駅周辺案内図があったので現在地を確認しました。

構内に入ってみると、ご覧のような高い木製天井の建物(新しく建て直した?)になっていました。

東京2020オリンピック・パラリンピックの競技案内が出ていたので撮ってみました。

バスの案内も、「伊豆の観光拠点」に相応しいものになっていました。

尚、バスは12:30発の松崎行きに乗車します。

取り敢えず、構内を出てバス乗り場「4番」に向かいました。

主要観光地バス案内図が出ている「バスのりば案内」があったので撮ってみました。

程なくするすると、東海バスが遣って来たので乗り込みました。

<船原川の吊り橋(正式名称:越路橋)>

「船原川の吊り橋」に行くので、バス停「原の前」で降りました。

尚、修善寺駅からは約20分でバス停「原の前」に着きました。

バスを降りると、反対側に立派なバス停(?)があったので撮ってみました。

バスを降りて道沿いに暫く進むと、道路は二股に分かれているので「船原川の吊り橋」は左に行きます。

尚、直進は「行き止まり」の案内が出ていましたが、宝蔵院へは行けそうでした。

左に曲がると、国道136号線の下船原バイパスに出ました。

国道の反対側に渡って、下船川に掛かっている「吊り橋」を確認しました。

吊り橋をアップで撮って、国道を歩きながら「吊り橋」に下りれそうな道を探しました。

国道脇に、秋の七草の萩(?)が咲いていたのでアップで撮ってみました。

「吊り橋」に下りられる道がなかったので、反対側に戻ることにしました。

尚、先に見えるトンネルは下船原トンネルです。

反対側に戻ったので、トンネル手前の道路の案内標識を撮ってみました。

国道の脇から、ご覧のような道を下って「吊り橋」に向かいました。

国道の下に、トンネル(ボックスカルバート?)があったので撮ってみました。

トンネルの先には、ご覧のような石碑(?)がありました。

取り敢えず、木製の「吊り橋」を撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

「吊り橋」の手前に、ご覧のような用水路改築記念塔があったので撮ってみました。

「吊り橋」を正面からアップで撮ってみました。

取り敢えず、「吊り橋」を渡ってみることにしました。

「吊り橋」から下船川の上流と下流を撮ってみました。

ついでに、下船川の下流をアップで撮ってみました。

「吊り橋」の外れに遣って来ました。

透明度が高い川を撮ってみましたが、魚は見つけられませんでした。

ついでに、上流の堰をアップで撮ってみました。

「吊り橋」を渡り切ると、先はご覧のような山道(?)になっていました。

先がどうなっているのか分からなかったので、先に行くのは諦めました。

取り敢えず、反対側から「吊り橋」を撮ってみました。

木製の「釣り橋」を撮ってみましたが、手前の植物は秋の七草の萩ですかね!?

折角なので、トンネルをバックに「吊り橋」を撮ってみました。

下船川に、ご覧のような樋門(?)があったのでアップで撮ってみました。

国道に戻ったので、北側の山並みを撮ってみました。

国道を宝蔵院に向かって歩いていると、左(南)側にアンテナ(?)が見えたので撮ってみました。

更に先に行くと、(株)タツミの後ろにアンテナが見えましたが、何のアンテナでしょうね!?

<宝蔵院(ほうぞういん)>

国道を5分程歩くと、弘法大師の創建と伝わっている宝蔵院に着きました。

山門の右側に、ご覧のような石仏と六地蔵尊が祀られていました。

折角なので、寺標と一緒に石仏を撮ってみました。

寺標が曹洞宗になっていますが、改宗(曹洞宗の開祖は道元?)したようです。

ついでに、六地蔵尊も撮ってみました。

伊豆市の文化財に指定されている山門を撮ってみました。

尚、この山門は万治2年(1659)に再建され、左甚五郎の設計によると云われています。

山門には、宝蔵院の山号「船原山」が掛かっていました。

山門に、左甚五郎の作と云われている竹に虎の彫刻があったので撮ってみました。

折角なので、アップで撮ってみました。

石段を上ると、奥に本堂が見えたので撮ってみました。

ご覧のような羅漢様を見ながら本堂に向かいました。

本堂の手前に着いたので、大日如来(左)と地蔵菩薩(右)がいる本堂を撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りをしました。

お参りしてから向拝を撮ってみました。

向拝に、ご覧のような龍(?)の彫り物があったので撮ってみました。

ついでに、扁額も撮ってみました。

お参りしてから参道の左側に行くと、ご覧のような「いの字石」がありました。

案内板には、『延暦19年(800)弘法大師伊豆国巡錫の時当寺門前旧道にて発見され法力に因って”い”字を書かれ自ら命名されたと云う霊石であり後世無病息災長寿の御利益を授かると祈願されている。・・・』と書いてありました。

折角なので、御利益を授かれるように「い」字をアップで撮ってみました。

先に行くと、鐘楼があったので撮ってみました。

忠魂碑の奥に、詩や歌などが書いてある石が置いてあったので撮ってみました。

近くに、珍しい葉っぱ(病気?)の銀杏があったので撮ってみました。

ご覧のような大師堂があったので撮ってみました。

又、大師堂の手前に、古い鬼飾りが置いてあったので撮ってみました。

山門を反対側から撮って宝蔵院を後にしました。

<伊豆極楽苑>

国道に出ると、「地獄極楽めぐり」が出ている伊豆極楽苑があったので撮ってみました。

横断歩道を渡って「地獄極楽めぐり」の建物を撮ってみました。

ついでに、バス停「宝蔵院前」で帰りの時間(14:48)をチェックしました。

入口に行くと、ご覧のようなVサインをしている赤鬼が迎えてくれました。

尚、赤鬼は時々青鬼や黄鬼に代わるみたいです。

取り敢えず、「地獄極楽めぐり」が出ている伊豆極楽苑を撮ってみました。

右側に、「縁結び神社」があったので行ってみました。

神社の手前に、男神象「女の人が手を触れると愛する男性と結ばれます。」があったので撮ってみました。

ついでに、左側の女神象「男の人が手を触れると愛する女性と結ばれます。」も撮ってみましたが、鼻が骨折中になっていました。

女神象の後ろに、顔出しパネルがあったので撮ってみました。

右側に、ご覧のようなパネルがあったので撮ってみましたが・・・

折角なので、「縁結び神社」を撮ってお参りをしました。

尚、左側の階段を上った先は秘宝展(R-18)になっています。

受付で入館料(地獄極楽めぐりと秘宝展の共通券:900円)を払って館内に入ると、ご覧のような閻魔様が迎えてくれました。

最初は、ご覧のような部屋で案内係(館長の奥様?)が、49日のスピード裁判、天国や地獄の話をしてくれます。

49日までの裁判に出てくる十王の内の六王(初江王、宋帝王、五官王、閻魔大王、変成王、泰山王)がいたので撮ってみました。

初七日の秦広王、閻魔大王をアップで撮ってみました。

秦広王と初江王の間に「三途の川」、秦広王の左側に「死での山」があったので撮ってみました。

壁に、因果応報や六道輪廻の説明があったので撮ってみました。

ついでに、極楽図(?)もあったので撮ってみました。

ご覧のような「次の世界への旅立」がありましたが、誰でも「次の世界への旅立」の行先は三ヶ所ですよ!

天井に、ご覧のような花が描かれていたのでアップで撮ってみました。

説明が終わったので、ご覧のような通路を通って「地獄めぐり」に行ってみました。

最初に、「三途の川」があったので撮ってみました。

早速、初七日の秦広王が出て来ました。

傍に、「三途の川」の河原の「賽の河原」がありました。

「賽の河原」には、鬼とお地蔵さんがいるので撮ってみました。

「賽の河原」では、死んだ子供が父母供養のため石を積んで塔を作ると、鬼はそれを壊すが、お地蔵さんに救われてまた石を積むと云う。

「三途の川」には、ご覧のような懸衣姫(左)と懸衣翁(右)がいます。

懸衣姫は奪衣婆(だつえば)とも云われ、「三途の川」で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼です。

懸衣翁(けんえおう)と懸衣姫(奪衣婆)の恐ろしい絵があったので撮ってみました。

「三途の川」の先には、ご覧のような裁判官が描かれている部屋がありました。

部屋の奥に、閻魔大王がいたので撮ってみました。

閻魔大王の近くに、人頭杖(にんとうじょう;女は暗闇天女・善を見抜き、男は泰山府君・悪を見抜く)と浄玻璃の鏡(じょうはりのかがみ:善悪の見きわめに使用する鏡)がありました。

又、机の上には閻魔帳もありました。

裁判の後は、ご覧のような「六道の辻」に行きます。

「六道の辻」では、天界・人界・阿修羅界・畜生界・飢餓界・地獄界の何処かに着きます。

阿修羅界・人間界・天上界・畜生界を通り過ぎてしまいました。

ご覧のような、飢餓界に遣って来ました。

飢餓界では、食べるものは糞尿しかなく、食べられそうなものを口にすると火になります。

ご覧のような地獄界の入り口に遣って来ました。

「殺生の罪」だと、ご覧のような等活地獄(とうかつじごく)に落ちます。

等活地獄の青鬼と赤鬼を撮りながら先に行ってみました。

途中にも、ご覧のような鬼がいたので撮ってみました。

奥の方に、「殺生倫盗の罪」で落ちる地獄があったので撮ってみました。

左側の壁に、八大地獄(等活地獄・衆合地獄・大焦熱地獄・ 叫喚、大叫喚地獄)の絵があったので撮りながら先に行ってみました。

「殺生倫盗の罪」で落ちる黒縄地獄に着いたので、緑鬼をアップで撮ってみました。

右側に、殺生・倫盗・邪婬・飲酒・妄語・邪見の罪を犯すと叫喚地獄に落ちます。

大叫喚地獄の下に位置する焦熱地獄と大焦熱地獄は絵しか撮れませんでした。

又、地獄の最下層に位置する阿鼻地獄もありましたが撮れませんでした。

恐ろしい「地獄めぐり」を終えて出口に遣って来ました。

ここからは、仏様の胎内くぐりをして「悩みを抜き 幸福を招く」に与かります。

折角なので、仏様をアップで撮ってみました。

仏様の胎内くぐりの先に行くと、美しいお顔の観音様が待っていたのでアップで撮ってみました。

観音様の前にあった床が抜けそうな廊下を通って先に行ってみました。

最後は、ご覧のような極楽浄土の部屋に着きました。

極楽浄土では阿弥陀様が迎えてくれたのでアップで撮ってみました。

隣の部屋には、ご覧のような阿弥陀如来像が祀られていたのでアップで撮ってみました。

「地獄極楽めぐり」は、略30分程で回ることが出来ました。

建物の外に出ると、伊豆極楽苑が2015年以降TVで紹介された番組名が載っていました。

ついでに、2階にある秘宝展(R-18)に行ってみましたが今一でした。

バスが来るまで少し時間があったので、建物「地獄極楽めぐり」の横にあるベンチで一休みしました。

ベンチの横に、ご覧のような顔出しパネルがあったので撮ってみました。

ついでに、六道輪廻が書いてあるご覧のような物がありましたが何に使うのでしょうね!?

バス停の向かい側に、宝蔵院が見えたのでアップで撮ってみました。

笑顔でピースをしている赤鬼をアップで撮ってバス停「宝蔵院前」に向かいました。

暫くすると、松崎行きのバスが遣ってきたので乗り込みました。

「伊豆をぶらり(清雲寺・安楽寺・土肥神社編)」に続く。