移民という「自死を選んだ」欧州ー「リベラリズムによる全体主義」-を「システム」の歩みとその「関係」から見るとき

最初に断っておくが、まだ私はこの記事〈移民という「自死」を選んだ欧州から学ぶこと「リベラリズムによる全体主義」がやってくる(2018年12月15日 土曜日、『東洋経済』オンライン)〉で中野 剛氏が紹介、解説しているダグラス・マレーの著作を目にしてはいない。幸いにこの記事にある中野氏の著書の要約説明があるので、今のところはそれで十分だろう。

この記事を読みながら、私が危惧する、懸念した点は、著者のマレーやおそらく中野氏もそうだが、「リベラリズム」を神棚に上げていることだ。結論を先取りして言えば、欧州の、あるいは欧米先進国の、そして日本の「自死」を招いた「真犯人」は、まさに私たちが、それこそ「保守」も「革新」もまた「中道」もこぞって理想化し、礼賛し続けてきた当の「リベラリズム」であったのだ。すなわち、自由、民主主義、人権、平和、法の支配といった普遍的価値とその価値を世界中に広めようとした普遍主義だったのだ。

同時に、リベラリズムが現実にどのような関係からつくられてきたかを問う視点が最初から欠落している点だ。たとえば、福沢諭吉の『文明論之概略』にある「文明」、「半開」、「野蛮」の関係から「寛容」なあるいは「健全」とされてきた「リベラリズム」を位置付けた時、どのように理解できるかという問題である。

また「リベラリズムによる全体主義」がやってくる、という見方はある点で、シェルドン・ウォーリンによる「逆さまの全体主義」という論稿に類似している。そこでもやはり、「寛容」な、もう少しはっきり言うと「健全」な「リベラリズム」という見方が想定、前提されているのだ。付言すれば、ウォーリンとは思想的立ち位置は異なっているが、こうした寛容な健全なリベラリズムの文脈に照らすとき、私たちはアラン・ブルームの著作『アメリカン・マインドの終焉』を忘れてはならないだろう。いずれまた別の機会に取り上げて論じてみたい。

さて議論の最初から抜け落ちている問題がある。それはそもそも誰にとっての「寛容」な「健全」な「リベラリズム」だったか、という視点である。また「寛容」とか「健全」といった言い方からはどうしても印象的、感傷的な、つまり主観的な見方しか出てこない。

確かに、欧州世界においてそのリベラリズムの歴史が輝かしい時代があったことを私たちはこれまでの歴史で学んできたが、それも欧州を、また先進国を、非欧州世界から、後進国から切り離した「一国(地域)」からなる欧州、先進国におけるリベラリズムとして描いた結果としてではなかったか。

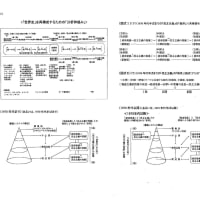

私のモデルに依拠して換言すると次のようになるだろう。すなわち、{[A]→(×)[B]→×[C]}(1970年代までの共時態・省略形モデル)のA、B、Cの関係からつくり出されてきた「寛容」な「健全」な「リベラリズム」であったにもかかわらず、そのシステムの関係から勝手にAだけを取り出してきて、あたかもAが独力で、独自の力で寛容な健全なリベラリズムをつくり出してきたかのように位置づけ解釈しているのである。

こうした自分勝手な「歴史」の見方は、「欧州の自死」や「リベラリズムの自死」という位置づけ方にも同様に投影されている。すなわち、1970年代以降の世界の歩みを示した私のシステムの歩みとその関係で示した{[B]→(×)[C]→×[A]}(共時態・省略形モデル)の関係からつくり出された「欧州の自死」や「リベラリズムの自死」状態であるはずなのに、これまた同様に、そのシステムの関係から勝手にAだけを取り出して、いわばAだけの閉ざされた空間でナルシスト的観点から、欧州の出来事を分析しているのだから、BやCにおいては、独りよがりな話としか映らない。ましてやシステム全体からとらえた「自死」でもないのだ。

(ここで少し付言しておくと、「欧州の自死」あるいは「リベラリズムの自死」(「リベラリズムの全体主義」)の「出来事」は、私のモデルで描く{[A]→(×)[B]→×[C]}から{[B]→(×)[C]→×[A]}へと、システムの歩みとその関係が変容・再編する動きと結び付けて論じられるだろう。)

当然の結果として、「欧州の自死」や「リベラリズムによる全体主義」云々の議論はシステムの全体を鳥瞰できないままに置かれてしまうのである。

そのために、Aのいわゆる「寛容」な「健全」なリベラリズムの形成と発展がAの植民地主義や帝国主義と、またBやCに対する「寛容」な「健全」な「リベラリズム」による暴力的支配や抑圧、衝撃とその苦悩の歴史、もっと直截に言えば、なぜaの「寛容」な「健全」なリベラリズムは、BやCにおいてその寛容な健全なリベラリズムの成長を許さなかったのか、それどころかなぜ植民地や抑圧地として従属させてきたのかという視点が、結び付けられないままで語られてきたからである。次元の異なるものとして私たちが両者を各々別個に語っていたからこそ、「寛容」であり、「健全」だったのではあるまいか。

また同時に、植民地主義や帝国主義時代に、欧州や欧米世界による「侵略」の下に、非西欧社会はそれこそ「自死」を迫られ続けていたのではあるまいか。開国以降の日本もそうであり、明治維新の時代にその自死を免れるために、国内では琉球民族やアイヌ民族に自死を迫り、また対外的には、朝鮮半島をはじめ中国東北部、台湾やアジア諸国や諸地域に対して自死を迫ったのではあるまいか。

ところで、そうした欧米先進国や日本による中東やアフリカ諸国、アジア諸国に対する自死を迫った原因の一つは、表層的には当時の欧米先進国や日本の「移民」であった。確かに表面的にはそうだ。しかしそうした移民の背後には彼らの政府、国家があり、彼らはそうした国家の後押しを受けて移民となった、あるいはならざるを得なかったのだ。

さらにそうした移民を送り出した国家の背後には、それをせざるを得ないような当時の、また当該時代の国家間の、国際間の、ヒト、モノ、カネの様々な「関係」が存在していたのだ。私はこれまでの拙論において、その関係を、システムによる「構造的圧力」として

論じた。

今日のAの欧州におけるBやCからの「移民」流入による欧州の自死を考える際も、どのような関係の下で、そうした移民としての存在が導かれたかの考察が必要であるのは論を待たないだろう。こうした観点から中野氏によって紹介される、先のマレーの論点を見直すとき、彼の分析はやはり表面的な域を出ていないようにしか思えないのだ。

勿論、そうは言っても、中野氏の解説にもあるように、保守派のジャーナリズトと目されている彼の欧州社会における移民流入にによる欧州文化の自死に関する分析や解釈、リベラリズムによる全体主義への道筋の説明は一読に値するだろう。

またその問題と関連した人種主義的難題、人種差別や排除に関する微妙な細心の注意を要する問題への対処に関して、欧州政治家の過去の帝国主義に対する贖罪意識とか、マスコミ関係者や知識人にみられる寛容なる態度とか人権意識、さらには欧州の思想や哲学上の問題と結びつけて、移民問題を取り上げているのは、中野氏の指摘するように、鋭い分析であるかもしれないが、それにもかかわらず、どうしても自分勝手な、独りよがりな議論に陥っているようにしか、私には思われないのである。

こうした点を踏まえた上で、もう少し論及していこう。たとえば、欧州の指導者が中東やアフリカ諸国からの大量の移民受け入れを「選択」したことにより、その結果として欧州の自死が導かれたとする見方に関して、私はやはり違和感を禁じを得ない。

ここで付言すれば、こうしたマレーによる見方はまた、新自由主義的政策を導入したことにより、これまで豊かであった私たち欧米先進諸国の豊かさが奪われったとする議論にも垣間見られるものだ。

例えば、ロバート・ライシュやポール・クルーグマンの著作で言及されていることを思い出すといい。彼らは、米国の富が70年代以降の一連の新自由主義者の政治家によって導入された新自由主義政策によって分厚い中間層の富が奪われたと述べていた。

ニューディール期以降の米国の黄金期のアメリカ資本主義と民主主義社会の果実が、新自由主義的政治家の政策によって奪われてしまった、と新自由主義者の政治家と政策をやり玉に挙げていた。

ここでも私は、こうしたライシュやクルーグマンによる新自由主義批判の問題点を、上述したように、A、B、CからB、C、Aの関係で示されるシステムの歩みとその関係における変容と再編の動きと結び付けて分析、考察すべきだと考えているが、これに関しては既に拙稿でも論じている。

ところで、先のマレーは「保守」とされていたが、ライシュやクルーグマンたちは、リベラル派とみなされていた。思想信条の違いはあれ、リベラリズムを神棚に上げていることでは、保守または「右派」もリベラル派も、また革新または「左派」も同じなのである。

付言すれば、こうした右派、リベラル派、左派による「リベラリズム」、「普遍的価値」や「普遍主義」を疑いもなく信奉、礼賛してきた問題こそが、俎上に載せられるべきなのだ。日本共産党の普遍主義に対する見方は、まさに安倍首相のそれと同じではないか。

勿論、彼らは安倍首相は言うだけで、普遍的価値の実現を目指すことはしないと反論するかもしれないが、私が拘泥し続けてきたのは、普遍的価値の完全なる実現は、別減すれば、日本国憲法を守り、その擁護の徹底化は、1970年代以降にあっては、{[B]→(×)[C]→×[A]}の世界を実現することであり、それこそAのかつての先進国の格差社会はますます深刻化していくことを意味するとの主張であった。

すなわち、普遍的価値や普遍主義を構成する関係は、私のモデルで描くシステムの歩みとその関係を前提にしているからだ。それはぞっとする内容ではあるまいか。この関係が見えないからこそ、米国の民主主義は1940,50,60年代は素晴らしかったとか、同時期は米国民とその中間層の生活は守られていたとか、それゆえニューディール期の米国に戻れとか、分厚い中間層を取り戻せばいいとか云々の議論を平気でできるのではあるまいか。

いずれにせよ、欧州の自死、米国をはじめ先進国の自死には、移民流入によるものと、新自由主義の導入によるものが関わっていると彼らはそれぞれ見ている。それゆえ、この両者の関連性を検討しなければならないだろう。そのためにも両者の関係、関連を問うことのできる分析視角と分析枠組みが求められるだろう。

こうした問題提起に関して、私のモデルは有益であると確信しているのだが、それは私たちの「存在」とその「歴史」を、「差別と排除の関係」からとらえ直しているからである。そうした関連から言えば、トランプによる移民排斥を批判するリベラル派や左派、そして右派の論者は、自分たちはトランプのような差別や排除を主張する者ではないとか、自分たちはもっと寛容であると思っているだろうが、果たしてそうだろうか。

リベラリズムとか、それと関連した多様性とか寛容は、私が何度も語ってきたように、AB、Cの関係やB、C、Aの関係から構成されるシステムの歩みとその関係を前提として実現されてきたのだから、それこそ、相当な差別と排除の関係の中で、右派もリベラル派も左派も、保守も革新も生きてきたのだから、目糞鼻糞を笑うではないが、同床異夢の関係にあるのである。

すなわち、私たちはいわゆる近代化の流れの中で、ただ一つの生き方」だけを「選択」するように迫られてきたのである。多様な生き方とか、言論や表現の自由をお互いに理想としながらも、ただ一つのシステム、すなわち「覇権システム」「世界資本主義システム」「世界民主主義システム」の「三つの下部システム」から構成される「一つのシステム」の歩みとその関係を担う「システム人」としては、同じ思想、考え方をしている、あるいはそのように飼い馴らされていくのだ。それが異なって見えるのは、システム人として担う役割がそれぞれの「段階」で異なっているからに他ならないのである。

つまり「リベラリズムによる自死」とか「リベラリズムによる全体主義」がやってくる云々以上に、私たちはこれまでずっとあのモデルで描く「ただ一つのシステムの歩みとその関係」に強制的に、あるいはそれを自由と呼ぼうが、連行、動員されてきたのだから、その意味ではすでに「全体主義」社会というか、この世界に暮らす人々を「ただ一つの生き方」しか選択できないような空間の中に、システムは吸い込み続けてきたのである。

ところが、こうした状況、状態の中に私たちは久しく甘んじざるを得ないでいるにもかかわらず、私たちの存在とその生き方を何ら疑うことのないままに、自由主義だとか、全体主義だとかの議論に終始するのだから、これでは先の展望はまったく開けないのではないか・私たちがこうした「ただ一つの生き方」しか許容されない、「ただ一つのシステム」の中で「システム人」としてしか生きられないという問題それこそが、最も恐れなければならない「自死」に関する問題であるはずなのだ。

こうした問題意識をもって世界を語り合うためにも、欧州や米国の黄金時代が、また寛容な、健全なリベラリズムの時代が、どのような世界の関係の中でつくり出されてきたかを、改めて問い直す必要があるのではなかろうか。私のシステム論はそうした問いかけに応えるものであった。

最後に、大事な問題がある。過去の帝国主義に対する、欧州知識人や政治家の罪悪感から、彼らが移民導入に反対できなかったとする見方である。もしこういう問題設定をするのならば、その前に、植民地主義や帝国主義の時代に、寛容やリベラリズムを大事にしてきた彼らやその親たちの世代はBやCに対する加害者としての自らの寛容なリベラリズムの歴史に対して、、良心の呵責を覚えなかったのか、と問わざるを得ないのである。

私はこの種の議論にも不満なのだ。そこには、結局のところ、彼らの寛容な健全なリベラリズムの抱えてきた問題を、便利な議論によりすり替えている、隠蔽しているようにしか思えないのだ。つまり、リベラリズムを神棚から引き下ろして、それを徹底的に検証する作業に背を向け続けてきたということである。

問われるべき問題は、その「寛容」な健全なリベラリズム」と見なされてきたものそれ自体であったにもかかわらず、マレーーの著作の内容は見事にそうした問題を隠ぺいしたかのように思える。もっともそうだからこそ、マレーの著作はベストセラーになったのではあるまいか。

つまり、欧州の政治家の移民導入の容認とか、過去に対する贖罪意識とか、人種差別云々の問題でもって、もっぱら語り尽くされないのだ。寛容な健全なリベラリズム、自由、民主主義、人権、平和、法の支配といった普遍的価値と、そうした価値を世界に拡大することを謳った普遍主義にあるのだ。

欧州の思想とか哲学が行き詰って、「疲れ」てしまった云々の中野氏によるマレーの指摘に関して、私が感じたのは、フランスの哲学者もそれこそ最近の著作ではトマ・ピケティ、彼は哲学者ではないのだが、彼の著作『21世紀の資本』もそうであったが、「存在」を語るにしても、「自由」を論じるにしても、その多くが「パン」と結び付けられない哲学であり、思想であり、またたとえ結び付けられていたとしても、A,B,Cの関係性を問えない議論がほとんどなのだ。

結局のところ、私たちはこのようなマレーの著作で提示されている内容を巡りまた論争を繰り返すのがせいぜいなところなのだろう。決して、普遍的価値や普遍主義を神棚から降ろして考察することはないのである。私が思うに、欧州の思想や哲学の問題は、それは欧州に限られないのだが、普遍的価値が抱える欺瞞性やうさん臭さに対して真っ向から切り込む作業に背を向けてきたことが、マレーの指摘した「疲れ」云々の話に結び付くのではあるまいか。

もっとも、現状では、思想や哲学上の問題を含めて、人文科学や社会科学の抱える問題を洗い直す、そんなことが許される余裕も時間もないだろう。と言うのも、移民による「犯罪」と「破壊」は確かに存在しているし、それがまさしく圧倒的に暴力的であるのも確かである。

それゆえ、そうした眼前の出来事を巡り、私たちはどう対応、対処すべきかに関して、今後ますます時間と労力を費やすのは必至であろう。

その際、移民の暴力を非難する論者が人種差別主義者として批判、非難される、同時にまたそのことから、移民の暴力を非難、批判する声が小さく、また消え去り、移民の暴力を許してしまい、なすすべもなくなってしまう、とのマレーの指摘はその通りだが、同時に、そうした人種差別に対する非難や批判の仕組みを利用して、移民の安い労働力を確保、利用することで、つまり彼らを差別し排除しながら搾取することで金儲けをする多国籍企業やその株主たちは、そうした移民の犯罪を告発しようとするジャーナリストや政治家や大学の研究者を解雇して、むしろ加害者の人権を擁護するように働くだろう。

そこには、営業の自由、通商の自由、私的財産権の自由といったリベラリズムを構成する重要な「自由権」が大いに与っていることを銘記する必要がある。すなわち、ここでも再確認できるのは、リベラリズムが深くかかわっていることである。

そのことは、私のモデルで示す{[B]の民主義発展→(×)[C]の民主主義の発展→×[A]の民主主義の発展]}の世界的な民主主義システムの関係の中における、もう少し丁寧に言えば、{[B]の民主主義の発展→×[A]の民主主義の発展}、また{[C]の民主主義の発展→×[A]の民主主義の発展}の関係における、{[A]の民主主義の発展→(×)[A]’の民主主義の発展→×[A]”の民主主義の発展]}の関係における{[A]の民主主義の発展}の段階に位置できる富裕層を描いていることを意味している。

ここで注意してほしいのは、私のモデルで描く「民主主義の発展」とは、「自由主義」と結び付けられた「自由民主主義」のそれである。それゆえ、このモデルで示される「民主主義の発展」を「自由主義の発展」と、すなわち「リベラリズムの発展」と置き換えてもらっても、何ら問題はないのである。

こうした点を踏まえれば、移民対策は、先進国における低所得層や貧しい中間層の生活を防衛することと密接に関係していることに気が付くだろう。そのためには普遍的価値の見直しが急務なのだ。営業の自由や私的財産権自由の修正や制限は不可欠な問題である。その関連で言えば、今こそ「改憲」が、あるいは「創憲」が急務なのだ。

富裕層から貧しい者への富の配分を許す、そうしたリベラリズムの見直しこそが、本来試みられるべき移民対策なのだが、AのA”に位置する人々は、B矢Cからの移民による直接的暴力や職を奪われたり、彼らのなけなしの貯金を移民対策の費用として取られる一方で、Aの富裕層からも生活困窮者へと押し下げられる圧力を受けるのだ。

それを図式して表したのが、先のB、C、A間における、またA、A’,A”間における「民主主義の発展」の、換言すれば「自由主義の発展」における関係に他ならないのである。

その意味では、マレーの考察に対して、これまでも述べてきたように、「欧州の自死」や「リベラリズムによる全体主義」の主たる要因は、移民受け入れから導かれたというよりも(勿論、移民流入が大きく影響していることを私も否定はしないが、それはあくまでも、システムの歩みとその関係における変容と再編から派生した結果としての出来事であるに過ぎないのであり)、何度も言及してきたように、自由や民主主義、人権といった普遍的価値の実現を導いてきた、自由主義的民主主義の、つまり自由主義の実現を導くA、B、C間における、またB、C、A間における「自由」と「人権」の実現に見る差別と排除のの関係であったと言わざるを得ないのである。

さらに、こうした論に関連して言うと、「加害者の人権が擁護される」というとき、忘れてならないのは、まさに1970年代までのAに位置していた欧米先進諸国の植民地主義や帝国主義の歴史の中でつくり出されてきた「寛容な健全なリベラリズム」の実現の下に享受してきた人権、市民的自由や市民的権利が、マレーが指摘している中東・アフリカからの移民=加害者の人権の擁護の歴史に関する前史を構成してきたということである。

私たちがこうした点を学習し理解しない限りは、システムは私たちを微笑みながら見ているだけではあるまいか。残念ながら、私のような者がいくらそう述べたとしても、私たちにはそうした学習や理解はおそらく到底受け入れられないだろうると言わざるを得ないのだ。それに対して、マレーのような議論がますます耳目を集めていくのは否定できないと思うのである。正直これまた悲しく寂しい限りである。

最新の画像[もっと見る]

「社会 政治」カテゴリの最新記事

私の説く「人としての命と暮らしを守る」(「人としての安全保障」(論))と、い...

私の説く「人としての命と暮らしを守る」(「人としての安全保障」(論))と、い... いわゆる「専門家」と称されている者たちは、「人としての命と暮らしを守る」ため...

いわゆる「専門家」と称されている者たちは、「人としての命と暮らしを守る」ため... 東京電力福島第1原発の「処理水」の海洋放出に関する記事紹介

東京電力福島第1原発の「処理水」の海洋放出に関する記事紹介 東京電力により公開された「2020年12月24日の資料」にも、福島第一原発事故後の汚...

東京電力により公開された「2020年12月24日の資料」にも、福島第一原発事故後の汚... なぜ今『21世紀の孫子の兵法』を語る必要があるのだろうかー私の「システム論」か...

なぜ今『21世紀の孫子の兵法』を語る必要があるのだろうかー私の「システム論」か... 「障碍者」自身が横断的に連帯して、それこそ「ワン・チーム」となり、自らの代表...

「障碍者」自身が横断的に連帯して、それこそ「ワン・チーム」となり、自らの代表... 「私」よりも「劣位」に置かれた人たちをいつも見守りながら、彼らとその家族が生...

「私」よりも「劣位」に置かれた人たちをいつも見守りながら、彼らとその家族が生... もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ...

もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ... もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ...

もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ... もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ...

もし盲学校がそこに集う生徒や保護者にとっての「終の棲家」であれば、とオニクタ...