一宮友歩会の7月例会に参加しました。今回は名古屋市西区を歩くもので、名鉄東枇杷島駅が集合場所で名鉄栄生駅がゴールでした。梅雨の時期であり、天気が悪く参加者が少人数でした。それでも、名城公園のでは明日から大相撲が開かれる運びとなっていました。

名鉄東枇杷島駅(スタート) ― 枇杷島スポーツセンター ― 八坂神社 ― 押切公園 ―

旧志水家車寄 ― 丹羽長秀邸址 ― しゃんしゃん馬の碑 一 江川の碑 ― 蜂谷宗意宅址

― 興西寺 ― 弁天通り ― 名城公園 ― 名城公園フラワープラザ ―

ドルフィンズアリーナ ― 宗春横丁 ― 堀川堀留の碑 ― 鴫塚 ― 地蔵院 ―

産業技術記念館 ― 名鉄栄生駅(ゴール)

今回のコース地図です。

名鉄東枇杷島駅から名鉄栄生駅までで、11キロとなっていますが、清音寺に寄ったりしていないので10キロ程でしょう。

http://www.geocities.jp/jk2unj/datagazou/75map.pdf

枇杷島スポーツセンター

スタート地点が名鉄東枇杷島駅となっていましたが、出発式を行うので、枇杷島スポーツセンターからのスタートと成りました。

(09:25)

枇杷島スポーツセンターはプールや競技場の有る場所でした。

歩き出しました。

県道、名古屋祖父江線を歩いています。

八坂神社

(09:33)

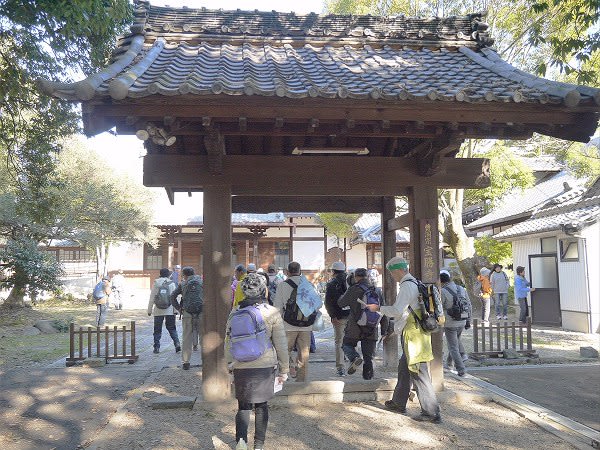

最初に寄ったのが八坂神社です。

境内に四角い鉄板が有ります。

提灯の柱立てる為のモノです。

大祭の写真が掲示して有ります。

5月の第3土曜日。

祭りが盛大に行われます。

美濃路を歩きます。

サボテンに花が咲いています。

このサボテン。

短針丸と言う種類だと教えて貰いました。

旧志水家車寄

(10:01)

旧志水家車寄へ来ました。

旧志水家車寄の説明です。

丹羽長秀邸址

丹羽長秀邸址で、街中にポツンとありました。

しゃんしゃん馬の碑

(10:08)

しゃんしゃん馬の碑ですが、風雨で字が読み難くなっています。

しゃんしゃん馬の碑の説明です。

江川の石碑

江川の碑です。

江川の碑の横に有った弁天通りの説明です。

それに、浄心。ここに市電の車庫がありました。

(10:23)

弁天通りを歩きます。

蜂谷宗意宅址

蜂谷宗意宅址。

門だけが残り、説明板が有りました。

弁天通り

弁天通りの案内図です。

可愛い大黒様。

こんな七福神が並んでいます。

名城公園

(10:58)

名城公園に入ってきました。

名城公園フラワープラザ

花に囲まれたフラワープラザです。

アメリカフヨウだと思います。

(11:14)

名古屋城が見えます。

この城。

やがて壊されます。

太鼓櫓と幟旗。

明日から始まります。

ドルフィンズアリーナ

愛知県体育館ですが、名が売られてドルフィンズアリーナとなっています。

明日から大相撲が始まります。

宗春横丁

(11:25)

宗春横丁の中を通り抜けます。

堀川堀留の碑

名古屋城の築城の時に開削された堀川。

その堀川の解説です。

(12:02)

もう直ぐゴールと言うところで雨が降り出しました。

産業技術記念館

(12:11)

解散式を行う産業技術記念館に到着です。

感想

天候が悪く、午後から降雨が予想されました。それで、予定のコースを早く廻りました。

そのため、少人数の参加者でした。

明日から大相撲が始まります。毎年、この時期に名古屋を歩くと、大相撲の時期棚と言う気がします。

名古屋城の近くで住宅地の中であっても、いろいろの旧跡がありました。