一宮友歩会の10月例会に参加しました。JR垂井駅に集合して、駅の北口で出発式を行いました。その後は町の北西へ垂井宿の中を歩きました。垂井追分から美濃路を辿り大垣市に向かって歩きました。

第84回例会が実施されたのは今年の2月でした。新型コロナ禍で半年余りも開催が実施されませんでしたが、久々の例会の実施で有りました。

今回、岐阜県での開催であり、Kオジサンがリーダーを務めました。

JR垂井駅(スタート) ― 垂井宿 ― 垂井追分 ― タルイピアセンター ―

美濃路松並木 ― 綾戸古墳 ― 六社神社 ― 長松城址 ― 平林荘 ―

久徳の一里塚 ― 塩田常夜灯 ― 正覚寺発句塚 ― むすびの地記念館(ゴール)

第85回例会のコース図です。

https://icurus-jk2unj.ssl-lolipop.jp/datagazou/85map.pdf

垂井駅の北広場。

これから出発式を行います。

垂井町の街の中を歩きます。

垂井町の街の中を歩きます。

鳥居の有るところへ来ました。

南宮大社の鳥居です。

相川の横の信号を渡っています。

中山道と美濃路の追分へきました。

左に進めば中山道。

右に進めば美濃路で、今回は美濃路を歩きます。

タルイピアセンターへ来ました。

タルイピアの館内です。

竹中半兵衛像が迎えてくれました。

左が歴史民俗資料館となっていますが、コロナという事で公開していませんでした。

エントランスのガラスケースの中に懐かしい少年少女雑誌が展示して有ります。

あしたのジョーやど根性ガエルのページが開いています。

こちらは商店の看板類が壁に掲げて有ります。

こちらは図書館です。

美濃路の松並木を歩きます。

綾戸古墳へ来ました。

平林荘跡に来ました。

ここは飯沼慾斎が隠居後に植物を研究した所です。

石碑の裏側。

50歳で引退後に県下で最初の死体解剖に取組んだと、飯沼慾斎の功績が描かれています。

平林荘跡で昼食となりました。

園内にはコスモスが咲いていました。

美濃路の久徳の一里塚へ来ました。

一里塚の説明です。

塩田の常夜灯へ来ました。

治水研究家の安井さんが説明しています。

台風で傷んでおり、シートがかけられています。

塩田橋や養老公園の石碑。

これ等の石碑は他所から持ってきたものでしょう。

本来なら、もともとの場所に有るべきだと思うが、どうだろうか。

奥の細道むすびの地。

もう直ぐです。

奥の細道むすびの地へ来ました。

歩いて来て、終了のストレッチをやっています。

一緒に歩いた一宮友歩会会員のMさんのホームページです。

https://icurus-jk2unj.ssl-lolipop.jp/85reikai.htm

一宮友歩会の2月例会に参加しました。昨年と一昨年、どちらも大府市内を歩きました。今回も大府市のウオークで、JR共和駅に集合して、駅の西口で出発式を行いました。その後は市の北西へと歩きました。18年2月の第72回例会では、JR共和駅をスタートして、JR大府駅にゴールするコースで大府市の東側部分を歩きました。そして、19年2月の第78回例会では大府駅を発着点として大府市の南西部を歩きました。今回は大府市の北西部を歩くと言うコースでした。

「ふるさとガイド おおぶ」の人たちがボランティアガイドを務め、所々で解説してくれました。

JR共和駅(スタート) ― 八ツ屋神明社 ― 東光寺 ― 八ツ屋大池 ―

長草天神社 ― 地蔵寺 ― 白魦池 ― 長草大池 ― 上野浄水場 ― 平池公園

― 蛇池 ― 子安神社 ― 大高緑地 (ゴール)

第84回例会のコース図です。

JR共和駅前

JR共和駅前の広場です。

ここが今日のスタート場所ですが、歩き出す前の出発式で「ふるさとガイド おおぶ」の人たちの紹介が有りました。

(09:16)

歩き始めです。

JR共和駅前から出発しました。

八ツ屋神明社

(09:19)

最初に寄ったのが八ツ屋神神社です。

この神社、金メダル神社と言われているお宮さんです。

必勝祈願の絵馬が下がっています。

その中には栄監督や川井姉妹の絵馬が有りました。

ここで必勝祈願して金メダルを獲得した人が何人もいるそうです。

「ふるさとガイド おおぶ」の女性が八ツ屋神明社について説明してくれました。

この場所が八ツ屋となっていますが、東海市の方から8人が移住してきて開墾し、この名が付いたのだそうでした。

東光寺

(09:38)

東光寺へ来ました。

東光寺の裏手。

経塚が有り、ガイドの説明が有りました。

八ツ屋大池

八ツ屋大池へ来ました。

八ツ屋大池の由来を刻んだ石碑が有りました。

(09:48)

八ツ屋大池の横を歩きます。

飛来してきているカモ。

人の気配で池の中心へ向かっていきました。

八ツ屋大池の横には、出来て、まだ新しい公園が有りました。

地主の寄付によって公園ができたのだそうでした。

歩いていて、民家の塀から枝が伸びており、ウメが咲いていました。

長草天神社

(10:18)

長草天神社へ来ました。

他のウオーキンググループと鉢合わせ。

ここへは、私たちの前にウオーキングのグループが来ていました。

ここでも「ふるさとガイド おおぶ」の人の説明が聞けました。

このガイドの女性。

ふじやと言う酒屋さんの女将さんです。

店で宝くじを売っているのだそうですが、7億円が2度出たのだそうです。

袋に入った丸い金色のもの。

見たときはなんだろなと思いました。

金メダルでした。

全員に、このメダルとお菓子を頂きました。

(10:44)

白魦池へ来ました。

白魦池の横を歩きます。

少なくなった池の水。

カモが居ました。

ツバキかサザンカだろうか。

綺麗に咲いていました。

歩いている横。

キャベツ畑です。

キャベツ畑のキャベツ。

良い大きさになっています。

知多半島道路の上を横切ります。

(10:59)

来たところが愛知用水が流れるところです。

ここで安井さんから愛知用水の説明が有りました。

西の方の眺望です。

名港トリトンの巨大な橋脚が見えます。

そして、遠くに白くなった鈴鹿の山が見えます。

畑のブロッコリー。

暖冬の影響を受けて花が咲いています。

ブロッコリーは花の形からアブラナ科の仲間だという事が分かります。

ロマネスコと言う野菜。

この野菜も大きく育っていました。

(11:31)

昼食場所に予定していました平地公園へ来ました。

この平地公園は東海市であり、大府市から一旦外へ出た形になります。

ここで昼食の時間です。

ゴーカートと変形自転車。

子供たちが楽しんでいました。

(12:26)

昼食を終えウオーキングの再開です。

伊勢湾岸自動車道の下。

側道を歩いています。

蛇池の横を歩きます。

この辺りから大府市に戻ってきました。

大府市へ戻ってきました。

先に見えるのが子安神社です。

黄色い服を着た「ふるさとガイド おおぶ」の人たちが待っていてくれます。

(12:44)

子安神社で「ふるさとガイド おおぶ」の人から説明を受けています。

この子安神社。ご祭神は木花咲耶姫命だと教えてもらいました。

子安神社での説明を終えて「ふるさとガイド おおぶ」の皆さんとお別れとなりました。

有難うございました。

感想

今回、途中で東海市に移った時は離れましたが、その時を除き「ふるさとガイド おおぶ」の皆さんのお世話になりました。終始、あちこちで説明を頂き有難かったです。

今回のコース。知多半島の丘陵地帯という事でため池が多い場所だという事を知りました。

都市近郊の農地。キャベツやカリフラワー。それらの生育状況を目にすることができました。

一宮友歩会の第83回ウォーク例会に参加しました。史跡巡りシリーズ・西尾張編part 1 で名鉄妙興寺駅から名鉄萩原駅まで歩くコースでして、一宮市博物館の駐車場が集合場所となっていました。

初冬の時期、一宮市の南西部を歩きました。

今回の例会。私とカミさんがアンカーを努めました。

名鉄妙興寺駅 - 一宮市博物館 - 七つ石 - 中島宮 - 本養寺 -

中島城址 - 中島廃寺跡 - 高木城址 - 万葉公園高松分園 - 八剱社

- 万葉公園 - 鞆江緑地公園 - 鞆江神社 - 市川房江生家跡 -

宝光寺 - 天神の渡し跡 - 萩原宿 - 舟木一夫生家跡 - 名鉄萩原駅

今回のコース地図です。

一宮市の大和町萩原町を歩きました。

一宮市博物館

(09:07)

スタート場所となっている一宮市博物館の駐車場です。

出発前の出発式をやっています。

歩き始めです。

大和町の街中を歩いています。

(09:32)

一宮市大和町戸塚地内を歩いています。

七つ石

戸塚地内の七つ石です。

大小18個の石が有ります。

日本武尊が伊吹山へ向ったときにこの石で剣を砥いだと言ういわれが有ります。

(09:58)

大和町を歩いています。

左側は大和南中学校の校舎です。

この先、萩原町に入ります。

遠くに伊吹山が見えます。

前日の雪で白くなっています。

中嶋宮

(10:12)

中嶋宮へ来ました。

中嶋宮の石柱が立っています。

この中嶋宮。

かつては八剱社と言う名でしたが、中嶋宮に改称しています。

この石柱。伊勢湾台風で傷んだ鳥居の廃材を使って建てたとあります。

中嶋宮の説明板です。

中島城址

(10:42)

中島城址へ来ました。

歴史研究家で城跡に詳しいM井さんの説明が有りました。

苗木の一大産地

この辺りは南を稲沢市に隣接しています。

その影響が有ってか、苗木の生産が盛んです。

上段左はサザンカか、中は柑橘類。そして右はマキの木です。

中段の中、マキの幼木です。

下段の右。観葉植物的なモノですが、種類は判りません。

これらの他にイチョウの木やナンテンの幼木など、色々の苗木が有りました。

高木城址

(11:13)

高木城址へ来ました。

ここでも、M井さんから城跡の説明が有りました。

田の中の道を歩きます。

前方に新幹線が見え、列車が走り去りました。

万葉公園高松分園

(11:40)

万葉公園高松分園へ来ました。

ここで昼食の時間となりました。

昼食の後、万葉公園高松分園を歩き回りました。

有ったのが佐藤一英の「国府宮はだか祭の歌」です。

(11:42)

こちらは樫の木文化資料館です。

普段は閉じていますが、今回、私たちために特別に公開して貰いました。

樫の木文化資料館です。

樫の木文化資料館の説明です。

佐藤一英の呼びかけで集まったくわや鎚、水車などが展示して有ります。

色々の民具が並んでいました。

こちらはムシロを編む道具です。

八剱社

(13:00)

八剱社へ来ました。

参道に八剱社と刻まれた石柱が立っています。

入口の石柱。

表は八剱社。裏側は大正十年建立、下に伊藤とか内藤と言う人の名が刻まれています。

横には大正七八年西利亜出征記念となっています。(78年と読めてしまいますが、7年8年と言うことです)

この石柱はシベリア出兵で出征した人が記念に建てたものです。

いわゆるシベリア出兵です。

リーダーのAさんの解説で、名古屋の第三師団が名古屋港から兵隊をシベリヤへ送ったそうな。

第一次世界大戦が終わった後の時期。

各国がシベリアに兵を派遣した時期です。そんな時代背景の解説が有りました。

万葉公園

(13:07)

モミジが紅葉した万葉公園に来ました。

万葉公園と言うだけ有って石碑と立て札で万葉集を紹介しています。

赤いモミジはよく見かけますが、黄色いモミジが有りました。

こんな黄色いモミジ。

初めて見ました。

(13:23)

西古川を歩いています。

木々が紅葉しています。

前方のビニールハウス。パンジーを育てていました。

左が歩いて来る時見えたビニールハウス。

右は先ほどの高木城址で見たビニールハウスです。

今回、この2箇所以外にもう1箇所、パンジーを育てているビニールハウスを見ました。

この一帯で3箇所のビニールハウスが有りました。

こう言う花を育てる農家が多いのではなかろうか。

(13:31)

イチヨウが黄色くなっています。

イチョウの葉の先から黄色くなって行きグラデーションになっているとは、知りませんでした。

このようなイチョウの木。

何箇所も有りました。

稲沢市の祖父江町はイチヨウの町です。

そこに近いので影響を受けているのかも知れません。

鞆江神社の参道を歩いています。

鞆江神社

(13:55)

鞆江神社へ来ました。

大きなイチョウの大木が有りました。

鞆江神社の説明板です。

市川房江生家跡

市川房江生家跡に来ました。

(14:33)

歩いている道が美濃路です。

天神の渡し跡

天神の渡し跡に来ました。

石碑が有りますが、この場所は美濃路で、かつて渡しが有ったところです。

(15:03)

美濃路で、萩原の街を歩いています。

舟木一夫生家跡

舟木一夫生家跡です。

今はアパートになっていますが、かつて舟木一夫生家が有ったと言う事で説明板が設けて有ります。

名鉄萩原駅

(15:15)

萩原駅まで歩いてきました。

最後に体操をしています。

感想

三箇所のパンジー農家が有りました。そして、何種類もの苗畑も有りました。都会に近い場所で効率よい農業を営む。こんなに色々の苗が生産されている事を知りました。

八剱社ではシベリア出兵にまつわる話が聞けました。また、中島城址や高木城址ではこの辺りの城跡の説明を受けました。

万葉公園では紅葉と黄葉のモミジを見る事が出来ました。イチョウ畑で葉がグラデーションで黄色くなって行く。鞆江緑地公園では親子のヌートリアを見かけました。移り行く季節を感じました。

一宮友歩会のウオーキングは単に歩くだけと言うものでなく、季節の推移。色々の文化や歴史に触れる事が出来ます。

知識を深める事が出来て面白いです。

一宮友歩会の第82回ウォーク例会に参加しました。今回は私、Kオジサンがリーダーを努めました。

史跡巡りシリーズ・岐阜編part12 で瑞穂市のJR穂積駅から長良川を小紅の渡しで渡り、JR岐阜駅まで歩くコースでして、穂積駅が集合場所となっていました。

穂積駅から糸貫川を渡り穂積町の北東部を歩き、岐阜市の河渡へ。河渡は中山道の宿場だったところです。長良川堤防を歩き、小紅の渡しで対岸の鏡島弘法へ。その後は西岐阜駅を経由して中山道を歩き岐阜駅に着きました。

穂積駅 - 南流公園 - 西堀弥一顕彰碑 - 河渡宿一里塚跡 - 馬頭観音

- 河渡公園 - 小紅の渡し - 鏡島弘法 - 立政寺 - 西岐阜駅 -

八ツ草公園 - 中山道 - 加納宿西番所跡 - 岐阜駅

今回のコース地図です。

(09:06)

穂積駅の北広場です。

出発式で挨拶する会長です。

糸貫川の堤防へ来ました。

(09:28)

西堀弥市の顕彰碑に来ました。

この場所。

夏の下見の時は雑草が繁っていて石碑に近寄れませんでした。

今はスッキリしています。

顕彰碑です。

漢文調に読むのでしょう。

読難いですが、惨とか洪水と言う文字が有ります。

村が困窮していて西堀が柳行李で振興させたのでしょう。

碑の最後。

大正十四年三月と刻まれています。

この顕彰碑の解説板です。

糸貫川左岸堤防を歩きます。

堤防の両側には彼岸花が咲いています。

堤防から南流公園を横切り生津地区へ来ました。

(09:52)

天王川に沿って北上してきました。

中山道の慶応橋を渡り河渡地区に入って来ました。

この辺りは河渡宿となるのですが、新しい家が並び宿場町らしさは有りません。

街道沿いに子どもが纏めた中山道の記録でが有ります。

長良川の渡しで栄えたと有ります。

中山道河渡宿一里塚の石碑がありました。

今はこのような姿ですが、かつては道を挟んで土が盛られ小山が築かれていたのでしょう。

私たち隊列が通りががって声を掛けてくれた男性です。

歩いている様子でどちらへ行くのかと聞きました。

この先。

小紅の渡しに行くと応えたら、車から笠を取り出しました。

小紅の渡し船頭さんでした。

「いこまい 中山道河渡宿」り幟旗を立てる男性。

いこまいは岐阜弁で行きましょうという意味です。

祭りの幟旗を立てていました。

この男性の相棒です。

軽トラに幟旗を乗せ町内を廻っているのでした。

馬頭観音に来ました。

馬頭観音の壁にポスターが貼って有りました。

先ほどの幟の祭りが27日行われます。

列で歩きます。

先ほどの幟旗。

ここへは既に、旗を立てに来ています。

軽トラで、2人。地域を廻っているのでしよう。

(10:29)

米の実った稲穂。

そんな田の横を歩きます。

寺田橋へ来ました。

道を渡るのですが、横断歩道が無く渡れません。

(10:40)

何とか道路を渡ってゼブラ地帯に立ちました。

ここは堤防の上です。

視界が良く伊自良川と長良川が合流するのが判ります。

ここで、Y井さんの河川に関する説明が有ります。

昭和51年の豪雨による川の氾濫。

この辺りは水が溢れ、一帯が海のようになったという説明です。

堤防上を歩きます。

前方に見えるのが金華山です。

列で堤防上を歩いています。

堤防から降りて舟に向かいます。

竿を持った船頭。

出発の準備をしています。

乗船して救命胴衣を着けます。

後から乗って来る人たちが見送ってくれます。

今日の参加者は48名でした。

舟の定員は8名です。

1回に渡れる8名で、6回の運行となりました。

私の乗ったのが第1便となります。

岸から離れました。

船上から。

長良川、そして金華山が見えます。

船上にて。

舟に乗っているのは2分か3分でした。

私たちを降ろした舟は、すぐに対岸へ戻って行きます。

舟を岸に着けます。

第2便の客を乗せて出るところです。

第2便が近付いてきました。

接岸させる船頭。

(11:09)

第3便が着きました。

3便分の人数で、先に鏡島弘法に向かいました。

鏡島弘法です。

この画像、下下見の時のモノです。

(12:28)

鏡島弘法を出発します。

立政寺に寄りました。

寺に保存されている文化財。

それに、この立政寺。

智通光后(チツウコウゴ)の墓所が有る所で、岐阜県の文化財に指定されています。

(13:46)

加納宿に入って来ました、

この先が加納宿となります。

中山道を歩いてきました。

加納宿の西番所跡の石碑が有ります。

(14:02)

岐阜駅に到着です。

お疲れ様でした。

感想

下下見の時は火曜日でしたが、前日が祭日で有り、その翌日が振替えの休日となっていました。下見の時は前々日や前日に雨が降り、増水していて渡れませんでした。今回、前々日や前日に雨が降りヤキモキしましたが、本番で乗船できてヤレヤレでした。

今回は私がリーダーを努めました。

わずかな時間でしたが、渡し舟で長良川を渡ると言う体験をして貰えました。

皆さんに喜んでもらえ、良かったです。

一宮友歩会の第81回ウォーク例会に参加しました。今回は史跡巡りシリーズ・名古屋編part13 で名古屋市港区を歩くもので、名鉄道徳駅が集合場所となっていました。

港区はその名の通り名古屋港に面した場所です。立並ぶ工場群、港区の工業地帯の活気を感じる事が出来ました。今回はポートビル内での昼食時間が設定してあり、自由時間で館内を見学する事が出来ました。また、名古屋競馬場が近い将来、移転しますが、その場所の見学も有りました。

名鉄道徳駅 - 道徳公園 - 紀左衛門橋 - 港北公園 - 津村文左衛門頌徳碑

- 平和橋 - 善光寺 - 築地神社 - 稲荷橋 - ガーデン埠頭臨港緑園

- 名古屋港ポートビル - 名古屋港水族館 - 中川橋- 大光寺 -

荒子川緑道 -荒子川公園 - 名古屋競馬場 - あおなみ線名古屋競馬場前駅

81回例会のコース地図です。

道徳公園

(09:11)

道徳駅で下車して、西に歩いてきました。

歩き出す前に道徳公園で出発式です。

大きな石碑が見えますが、この石碑。文政の豪農・鷲尾善吉による開拓を記念した「鷲尾善吉翁頌徳碑」です。

そして、その後に道徳公園を廻りました。

大きなクジラの池が有りました。夏に子供達を遊ばせているのだろうか。

この公園でマキノプロにより、忠臣蔵の撮影がされと説明板に記載して有りました。

公園内を廻り、ウオーキングのスタートです。

紀左衛門橋

(09:44)

紀左衛門橋。

橋が高い場所となっており、階段を登ります。

堀川で、橋の上から眺望です。

前方に見える橋は名古屋高速と23号線の橋です。

屋形船がこちらへ来るのが見えます。

屋形船が近付いてきて、屋根に「信長」と描かれ、船体には名城-宮の渡しと描かれています。

定期運行なのだろうか。乗ってみたいと思います。

津村文左衛門頌徳碑

津金文左衛門胤臣頌徳碑。

文左衛門は新田開発に尽力しました。

平和橋

(10:31)

平和橋にきました。

この平和橋、昭和12年にこの地で名古屋汎太平洋平和博覧会が開催されましたが、それに合わせて建設されたものです。

平和博覧会と平和橋の説明板です。

昭和12年に開かれた平和博覧会。

戦時色の強くなる時代です。

そんな時代に平和博と銘うって開催されました。

周囲の姿は変わってしまったのですが、橋だけは昔の姿をとどめています。

築地神社

築地神社へきました。

横道から神社へ入っていきます。

(11:07)

社を正面から眺めた姿です。

歩く途中、稲荷橋から開閉橋が見えました。

名古屋港跳上橋です。

ウィキペディア(Wikipedia)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E6%B8%AF%E8%B7%B3%E4%B8%8A%E6%A9%8B

臨港鉄道が廃止となり、橋だけが開いた形で残っています。

ガーデン埠頭に来ました。

何人かのグループ、絵を描いている人たちを見かけました。

左上。白髪の男性が絵の先生だと思いました。

みなさん。

思い思いの風景をキャンバスに描いています。

ポートビルが見えてきました。

太鼓の稽古をしている人たちが居ました。

スピーカーから三味線の音が流れています。

それに合わせて太鼓を叩いていました。

15日が名古屋港の港まつりです。

まつりに出演するのかと聞いたら、そうだと言っていました。

(11:25)

ポートピルに入ります。

ポートビル内の1F休憩場所で昼食を取りました。

出発時間は13時となっていました。

1時間半ほど自由時間が有り館内見学が出来ます。

愛知県民で65歳以上であることを証明できるものを所持していて、受付で提示すれば3施設(展望室・名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ)の入館料が無料で入館できました。

残念ながら、私は岐阜県民。

カミさんは会長から入館剣をいただきました。

私は先日の下見で展望台に上がっていましたので、今回は入館券を買い求めて博物館へ入りました。

(12:04)

名古屋海洋博物館に入ります。

この博物館、息子たちが子供の頃に来た事が有ります。

何十年ぶりの入館です。

船の操作のシュミレーターです。

中国人の少女が操縦しています。

見事に港へゴールしました。

この後、私もチャレンジしてみました。

船の操縦で舵輪を回します。

右へ左へ旋回する船。

自動車のハンドルのようにはいきませんでした。

そして、最後。岩壁に衝突してしまいました。

ミュージアムショップでお買物です。

カミさんは孫用にペパークラフトを買いました。

(13:10)

ポートビルから出て集合写真。

その後、橋を渡ってきました。

後ろを振返るとポートビルと南極観測船ふじが見えます。

名古屋港水族館の前を通過します。

遠くから人垣ができているのが見えました。

近くに来ると、見えたのは大道芸でした。

若い男性のパフォーマンス。

歩いて来て、中川橋を渡り、振返りました。

橋の改良工事をやっていました。

橋のたもとに工事の概要が貼り出されていました。

こちらは完成予想図です。

工事期間が令和2年度となっています。

下見の時はこの看板で、平成29年度と表示していました。

工事期間が延びたのでしょう。

工事開始が平成23年度となっています。10年近い工期です。迂回路を設けて橋を据付しなおしています。本当は新しい橋を架橋した方が安く上がるのかも知れません。でも、昭和のトラス橋を生かす工事なのでしょう。

概要にはトラス橋の北側に新しい橋を設けるとなっています。

(13:30)

中之島川緑地の中を歩きます。

この緑地。川を埋め立てて公園にしたようです。

大光寺へきました。

表に伊勢湾台風殉難者の碑が有ります。

知事だった桑原幹根の揮毫です。

この辺り。

いわゆる0メートル地帯で多くの犠牲者が有ったのでしょう。

(13:53)

荒子川緑道を歩いています。

この先の荒子川公園プラザで休憩し、そして、再び歩き始めました。

中部盲導犬協会。

盲導犬の訓練センターで、入口に盲導犬サーブの像が見えます。

この像。かつては別の場所に有ったのではなかろうか。

記憶が曖昧なのですが、何処か別の場所で見たような気がします。

検索してみましたら、名古屋駅に有りましたが、大階段に隠れて、目立たなくなってしまいました。

それで、栄へ移転。

このサーブ像。複数有るようです。

名古屋競馬場

(14:42)

名古屋競馬場へ来ました。

この競馬場。

近い将来、弥富に移転します。

そんな場所を歩くコースの一部に取り込まれました。

ここが入場口で、これから入ります。

メインスタンドの前。

オッズを表示しています。

馬券売り場の風景です。

新聞とニラメッコの人たち。

今の時代の馬券の買い方はマークシート方式でした。

福島競馬場の様子が映されています。

今、映っている馬。

女性騎手で人気のある藤田菜七子が騎乗します。

レース終了まで居ませんでしたので何着で入ったか確認していません。

(15:05)

お疲れ様でした。

あおなみ線の名古屋競馬場前駅まで歩いてきました。

感想

一宮友歩会の例会は、単にウオーキングに留まらないで色々の知識を得る事が出来るというと特徴が有ります。道徳公園に有った鷲尾善吉翁頌徳碑。或いは港北公園に有った津村文左衛門頌徳碑。何れも新田を開発し耕地を増やそうと努力しています。そのような事を知る事が面白いです。

今回は競馬場へ入りました。滅多と無い機会です。この日は地方競馬で盛岡競馬場。JRAの福島や函館でした。概念的にはその競馬場の馬券しか変えないと思いがちですが、他の競馬場の馬券が買える。競馬をやらないものに取っては、そんな事も驚きです。

一宮友歩会の第80回ウォーク例会です。史跡巡りシリーズ・三重編part2 で桑名市を歩くものでした。

朝、桑名駅に集合でした。

桑名は旧蹟の多い場所です。海蔵寺に薩摩義士の墓があるのを知っていましたが、訪ねたのは初めてです。東海道の宿場となっていた桑名。七里の渡し跡や桑名城址の九華公園を歩きました。日本一喧しいといわれる石取り祭りの石取会館。色々の名所を訪ねる事が出来ました。

計画では西部も廻る予定でしたが、その部分を残して切り上げました。

桑名駅 - 海蔵寺 - 三崎見附跡 - 浄土寺 - 六華園 - 住吉神社 -

七里の渡し跡 -九華公園 - 春日神社 - 本統寺 - 石取会館 - 吉津屋見附

- 十念寺 - 桑名駅

今回、歩いたコース地図です。

十念寺の後、西部を歩く予定でしたが取りやめて桑名駅へ向かいました。

集合場所は桑名駅です。

今回は桑名歴史案内人の人にガイドして貰いました。

参加者を2分割し、1班と2班に分けてスタートです。

最初に寄ったのが海蔵寺です。

海蔵寺には平田靭負を中心にして靫薩摩義士の墓が有ります。

薩摩義士の墓の説明板です。

三崎見附跡へ来て、歴史案内人がこの場所の事を説明しています。

見附とは宿場の入口に設置された門のようなものです。

宿場へ出入りする人を監視しました。

水路の横を歩きます。

ここは六華園です。

六華園は諸戸清六邸で、和洋折衷の邸宅です。洋館部分は鹿鳴館の設計で有名なイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが設計しました。

時間の関係から入園しませんでした。

揖斐川の堤防を歩きます。

前方に見えるのが住吉神社です。

揖斐川の堤防から長良川河口堰が見えます。

七里の渡し跡へ来ました。

向こうに見えるのは蟠龍櫓です。

伊勢神宮の鳥居です。

七里の渡しで上陸し、神宮を目指すのに、この鳥居を潜りました。

干潮でボートが着底しています。

露出した石垣は江戸時代のものだそうです。

徳川四天王の一人。

本多忠勝の銅像です。

本多忠勝は桑名を区画整理し、治めました。

九華公園の中を歩きます。

前の方に1班の人たちが見えます。

春日神社の青銅鳥居。

説明の板が立っています。

春日神社に来ました。

本統寺まで来ました。

この寺の境内で昼食時間となります。

案内してくださった桑名歴史案内人のお二人とは、ここでお別れとなりました。

本統寺での昼食を終えて午後からのウオーキングの再開です。

寺町通りを歩きます。

この通り。

三八市で賑わうようです。

貝の店です。

焼ハマグリを売っていますが、販売するのは市の日だけなのでしょう。

桑名名物の焼ハマグリ。

市の日にここへ来れば、食べれるでしょう。

石取会館へ来ました。

チョッと替わった外観の建物です。

石取会館の内部です。

スクリーンに祭りの様子を映し出しています。

東海道の石柱が立っています。

船から七里の渡し跡で陸に上がって歩き出し、ここを通過して行きました。

十念寺に来ました。

参道に森 陳明の墓の説明が設置して有りました。

幕末の激動期に幕府方のモノとしての行動が明治になって責任を取らされた。

そんな感じがします。

十念寺の西側の墓地です。

森 陳明の墓が有りました。

桑名駅まで戻って来ました。

ここで解散式を行い、本日の例会が終了となりました。

感想

桑名は東海道の宿場町であり桑名城の城下町です。今回は桑名歴史案内人の解説で各所を訪ねる事が出来、知識を深める事ができました。

桑名市の東半分を歩きました。お寺の多い場所でした。そして、立派な洋館建築。

桑名は宝暦治水の場所に近く、薩摩義士の墓がありました。

桑名藩が幕府方に味方する体制で、後になって詰め腹を切らされた。そんなイメージがしました。

一宮友歩会の4月例会に参加しました。昨年、10月に二之枝川編 Part1 として扶桑町・江南市を歩き、名鉄江南駅にゴールしました。今回はその続きで二之枝川の河川跡を歩くものでした。

計画では、名鉄妙興寺駅がゴールとなっていましたが、満開のサクラを愛でながらのウォークで、大乗公園まで着て、ここでゴールとし、親睦会を開く提案がありました。満開のサクラの下。有志で親睦会を開催しました。

名鉄江南駅(スタート) ― 般若用水 ― 一宮地域文化広場 ― 新般若用水 ―

長誓寺 ― 浅井山公園 ― 大江川一 有隣舎跡 ― 大江川遊歩道 ― 大乗公園(ゴール)

今回のコース地図です。

江南駅をスタートして江南市、一宮市を歩き、大乗公園までをウオーキングしました。

(09:22)

江南駅の西側に小さな広場が有りました。

自治会で管理しているような場所でした。

そこで出発式。

そして準備体操をしました。

その後、歩き始めました。

江南市役所の近くまで歩いてきました。

サクラが満開状態になっていました。

(09:46)

河川探訪シリーズ・二之枝川編の再開です。

般若用水沿いを歩きます。

二之枝川の川筋跡を歩いています。

民家が無く、かつて川の跡だった事をイメージできます。

(10:06)

この場所に来てYさんの河川の説明です。

Yさんの説明の資料で、明治期の地図です。

般若用水の水路沿いを歩きます。

(10:21)

用水路。

ここでも、Yサンの説明です。

一宮地域文化広場

一宮地域文化広場へ来ました。

ここで、休憩です。

一宮地域文化広場から出発です。

歩いている途中、モモの木を見かけました。

満開状態です。

(10:52)

県道を横切る、瀬部の歩道橋を渡ります。

サクラが満開に近い状態となっています。

一宮市瀬部地内。

のどかな田園地帯を歩いています。

長誓寺

(11:24)

長誓寺へ来ました。

長誓寺の枝垂れサクラ。

(12:28)

浅井山公園で昼食の時間となりました。

そして、昼食時間を終え、出発しました。

そして、ここでもYサンの説明です。

(12:34)

大江川沿いを歩きます。

大江川から、一旦離れました。

町の中を歩いています。

道路にスミレが咲いています。

(12:47)

来た場所は有隣舎跡です。

この場所。

我家から一宮市へ向う時、良く通る道です。

その道に石碑が有るのは知っていましたが、どんなところか知る事が出来ました。

石碑をアップにしました。

鷲津有隣舎之碑と刻まれています。

有隣舎は漢学塾で江戸時代から明治中頃まで続きました。有隣舎のあった鷲津邸は、童謡歌手・NHKうたのお姉さん・大学教授等として活躍の小鳩くるみ(鷲津名都江)さんの生誕地です。

大江川沿いを歩きます。

歩いていて、何回かカモを見かけました。

2羽づつとなっていて、何れもツガイなのでしよう。

大江川遊歩道の案内です。

川と農業用水路が分離している事が判ります。

農業用水路は暗渠になっています。

(13:23)

大江川遊歩道を歩いています。

街の中に入ってきました。

大江川の両岸がサクラ並木になっています。

(13:28)

大乗公園に来ました。

大乗公園に着いて、この場所で空襲に遇った話をされるAさん。

一宮空襲の時、Aさんは母親の胎内にいたそうです。

Aさんの従兄弟5人が、この大江川まで逃げて来たのだそうですが、子供であって川を渡る事が出来なくてなくなったのだそうでした。今のようにコンクリート護岸となっていない状況を想像できます。川を渡れば助かったそうですが、子供達の術で渡河できず、命を落しました。

そんな状況を語ってくれたAさんです。

一旦、解散した後。

親睦会の開催です。

全員で乾杯しました。

感想

一宮友歩会の例会は偶数月に開催されます。ここ近年の4月は岐阜県下を歩くシリーズとなっていましたが、何れもサクラの好い状態にはなりませんでした。今回は江南から一宮へ。サクラがベストの状態で見れました。こんな事は、ここ数年。無かった事でした。今年はサクラがラッキーな年でした。

歩いていて、河川や有隣舎跡の話。いろいろの事を知る事が出来ます。

い

一宮友歩会の2月例会に参加しました。今回は大府市のJR大府駅に集合して、駅の西口で出発式を行いました。その後は西へ、そして南西へと歩きました。18年2月の第72回例会では、JR共和駅をスタートして、JR大府駅にゴールするコースで大府市の東側部分を歩きました。

今回は大府市の西側を歩くと言うコースでした。

常福寺で「ふるさとガイド おおぶ」の人たちが集まって案内を始めて貰えました。全員で7名のボランティアガイドが所々で解説してくれました。

JR大府駅(スタート) ― 大日寺 ― あいち健康の森公園 ― げんきの郷 ―

生目八幡社 ― 常福寺 ― 芦沢の井 ― 七社神社 ― 常夜灯 ― 吉川城址

― 正官墳 ― 熊野神社 ― 石ケ瀬川 ― JR大府駅(ゴール)

第78回例会のコース図。

JR大府駅西口

JR大府駅の西口が集合場所となっていました。

間も無く、出発式が始まります。

駅の西口をスタートしました。

あいち健康の森公園に向かって歩きます。

鞍流瀬川

鞍流瀬川の堤防を歩きます。

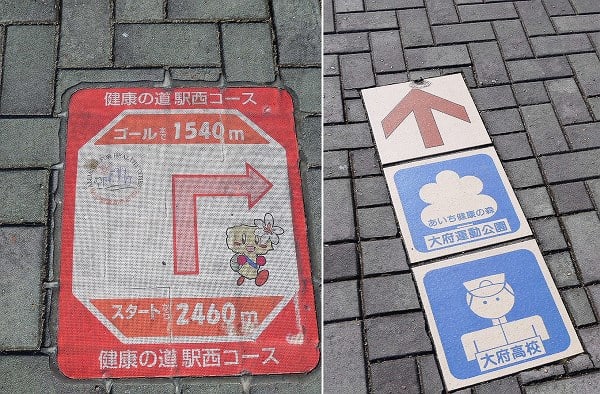

鞍流瀬川の堤防は路面に健康の道のコースが表示してあります。

歩いていて、スタートからゴールまでの距離が判ります。

一宮友歩会の名札。

みなさん、ザックに着けています。

この表示が有るので何処から来た、何と言う名の人かが判ります。

会の名称は一宮友歩会となっていますが、一宮の人だけでなく色々の所からの参加者がいます。

原則的に偶数月に開催で、誰でも参加できます。

あいち健康の森公園

あいち健康の森公園に来ました。

芝生の広い公園です。

公園のレイアウト地図が設置して有ります。

公園の中のコースを歩きます。

池の周りがランニングコースとなっています。

私たちはウオーキングをしていますが、反対方向から多くのランニングの人たちが走ってきます。

交流センターへ来ました。

ここで、休憩します。

交流センターを出ました。

この場所では、幅広く広がって歩けます。

げんきの郷

げんきの郷に来ました。

げんきの郷の通路です。

ここでお昼の食事を調達します。

こちらは野菜などが中心でした。

弁当が欲しいのなら、隣のできたて館に行くと好いと教えられました。

こちらは魚の販売コーナーです。

豊浜の魚太郎がやっていました。

常福寺の駐車場に来ました。

ここで待っていたのが「ふるさとガイド おおぶ」の人でした。

この、右側の祠。

生目八幡社です。

裏側から入って来た形になりました。

常福寺

幟旗が並ぶ参道を進みます。

常福寺でお昼の休憩を取りました。

昼食後、「ふるさとガイド おおぶ」の人たちによる解説です。

七社神社

階段を上がると七社神社です。

七社神社にお祀りしてある御祭神です。

国道155号線の歩道を歩きます。

参加者を二分して1班と2班に分かれました。

先行の1班が歩いて行きます。

正官墳

正官墳に来ました。

ここでも「ふるさとガイド おおぶ」の人が説明してくれます。

熊野神社

熊野神社への参道です。

108段の階段となっています。

熊野神社につきました。

ここでも「ふるさとガイド おおぶ」の方の解説が有りました。

田園風景の中を歩きます。

こちらは川沿いの道。

石ケ瀬川の川沿いの道を歩きます。

終盤です。

住宅地の中の道。

こんな道でも「健康の道」となっていました。

ウオーキングがラストとなってきました。

この道の突き当りが大府駅です。

一宮友歩会の12月例会に参加しました。今回は名古屋市天白区を歩くもので、地下鉄平針駅が集合場所で地下鉄塩釜口駅がゴールでした。

地下鉄平針駅 - 慈眼寺 - 針名神社 - 農業センター - でこぼこ山 -

細口池公園 - 天白公園 - 天白川 - 植田八幡社 - 稲葉山公園 -

張矢公園 - 地下鉄塩釜口駅

今回のコース地図です。

地下鉄平針駅をスタートして地下鉄塩釜口駅にゴールしました。

集合場所が地下鉄平針駅でした。

階段を上り地上へ出ます。

地下から出てきました。

これからウオーキングが始まります。

慈眼寺への坂道を登ります。

地下鉄の構内は狭く、出発式が出来る状態では有りませんでした。

ここで、出発式。そして、ラジオ体操をしました。

引き続きMさんからの解説です。

今日の資料です。

明治時代の地図です。

左上から右下に伸びているのが平針街道です。

平針が街道の宿場となっていました。そして、岡崎街道と飯田街道に分かれて行きます。

岡崎街道は名古屋と岡崎を結ぶ街道で、家康も通ったそうです。

赤池城とか平針城が表示して有ります。

名古屋の南東部のこの地域。桶狭間の合戦が有ったように重要な戦略地点だったのでしょう。

秋葉山慈恩寺にある墓を眺めます。。

小野田勘六の墓だと言います。

小野田勘六は浪人して平針へ移って来たが評判が悪く村人に追放されたと言う。でも、最後には墓は作らせて貰えたそうな。

名古屋市農業セターに来ました。

広い園内です。

園内で皇帝ダリアが咲いていました。

皇帝ダリアを見ると冬が始まると言う気になります。

ニワトリなどの園舎の前です。

チャボや軍鶏。色々のトリを見る事が出来ました。

孵化展示室です。

孵化したヒヨコが居ました。

農業センターを後にします。

平針住宅に来ました。

団地の中にデコボコ山がありました。

デコボコ山への道を歩きます。

天白公園まで来ました。

ここ、天白公園で昼食の時間を取ります。

昼食時間が終わり、ウオーキングの再開です。

天白川の堤防を歩きます。

植田八幡社まで歩いてきました。

稲葉山公園からの眺望です。

ここから東山タワーが見えます。

張矢公園まで歩いてきました。

お疲れ様でした。

この後、地下鉄塩釜口駅へ向う事となるのですが、駅は狭いので、ここで解散式を行いました。

天白区を歩きました。

かつては原野や田畑だった地域です。それが急速に発展してきました。そんな場所でデコボコ山への道。都会の散策路を歩いたと言う感じがしました。

一宮友歩会の10月例会に参加しました。今回は二之枝川の河川跡を歩くもので、名鉄木津用水駅が集合場所で名鉄江南駅がゴールでした。

木曽川は幾度も氾濫を繰り返し、川の姿を変えてきました。その川がかつて流れていた二之枝川の川筋跡を訪ねました。

今回は、その川に関連して、治水史研究家の安井から講義を受けました。そして江南市在住の伊神権太さんからも講義して貰いました。今回は歩くだけでなく、講義を受け、知識を深める事が出来ました。

名鉄木津用水駅(スタート) ― 白雲寺 ― 木津用水宮田用水分岐 ― 扶桑緑地 ―

山那の渡し跡 ― 小渕の渡し跡 ― 般若用水元杁跡 一 江南短期大学 ―

古知野神社 ― 江南駅(ゴール)

今回、歩いたコース地図です。

白雲寺で出発式を行っています。

集合は木津用水駅でしたが、適当な場所が無く、白雲寺の境内をお借りしました。

出発です。

白雲寺から東へ歩くと、木津用水に当たりました。

木津用水に沿って上流に向かいます。

木津用水と宮田用水の分岐です。

犬山頭首工で取水された水がここで分かれます。

犬山緑地に来ました。

この辺り、ウオーキングに最適なコースとなっています。

犬山市と扶桑町の境界辺りです。

堤防に常夜灯があり、道沿いには説明が設置して有りました。

安井さんが宮田用水の取り入れ口について説明しています。

説明板です。

堤防に上がりました。

こちらは般若用水元杁跡です。

安井さんが般若用水元杁跡の説明をしています。

木曽川から分かれ、二之枝川の川筋跡を歩き出しました。

田の中の道。

稲が実ってきています。

江南短期大学へ来ました。

アノ建物。もくれん館と言う建物で、食堂をお借りします。

昼食後。安井さんの講義です。

講義の資料です。

引き続き、伊神権太さんからも講義ヲ受けました。

伊神さんの講義の資料です。

江南短期大学を出て、再び二之枝川の川筋跡を歩きました。

現場でナマの説明です。

更に下流に向かって歩きます。

横の川は般若川です。

般若川の横を歩いています。

下流に来て、川幅が狭くなりました。

江南駅に着きました。

途中から雨が降り出し、地面が濡れています。