従弟の火災設備工事の手伝いをしているが、火災報知の信号で離れた場所にも警報を知らせることが出来ないかと相談を受け、送受信機にはTOCOSワイヤレスエンジン~マイコンモジュールTWE-Lite を使用することにして、火災報知には設備で一般に使用しているベルを使用することに。前日に交換して不要となった中古品が有ったので調べる。

火災報知設備の標準2次側電圧がDC24Vなので、ベルもそれに対応している。

火災報知設備の標準2次側電圧がDC24Vなので、ベルもそれに対応している。

消費電流が10mAと、想像していたより(昔の電磁石のイメージ)かなり少ないので、聞いたら中身はモーターが入っていてカムにより鳴動させているという。

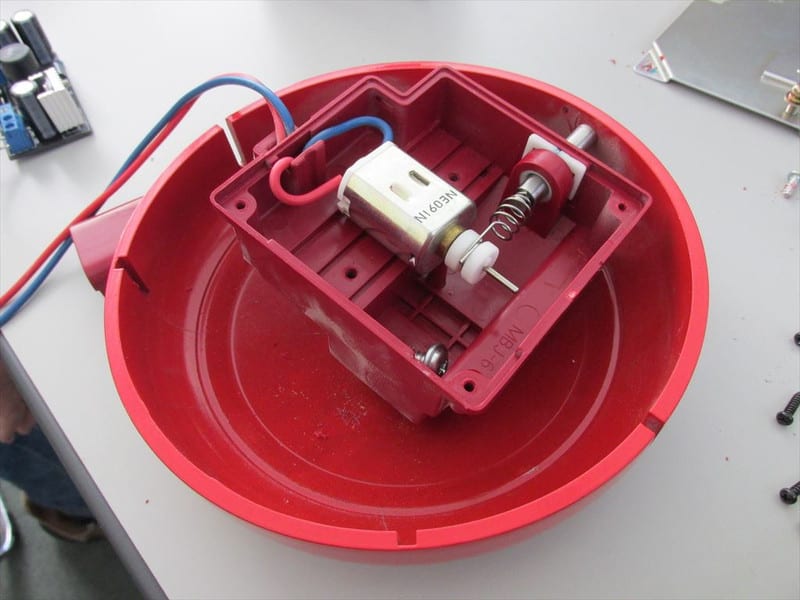

分解した写真です。

分解した写真です。

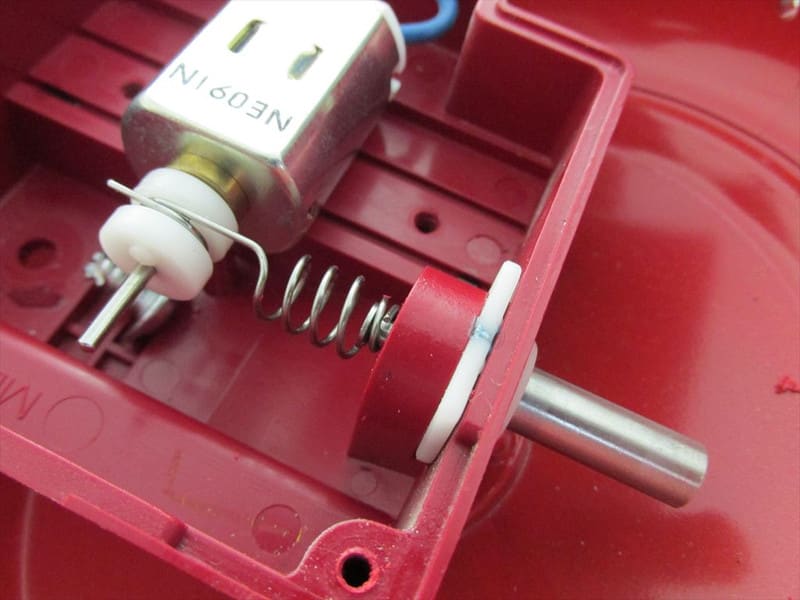

模型用マブチモーターの本体を伸ばした様な形状のモーターが使われており、シャフトにはカム状のプーリーが差し込まれており、これにスプリングを介してロッドが付いている。

デモ機はDC24Vが無くても動作確認出来る様に6Vの鉛蓄電池を昇圧するaitendo製13-16V出力昇圧DC-DCコンバータ[AKIT-15V34063] (実際は基板のみ購入して手持ち部品を使用)を使用して製作。24Vまで出力出来る様にツェナーダイオードは18V用を、半固定抵抗は10kΩを使用。

デモ機はDC24Vが無くても動作確認出来る様に6Vの鉛蓄電池を昇圧するaitendo製13-16V出力昇圧DC-DCコンバータ[AKIT-15V34063] (実際は基板のみ購入して手持ち部品を使用)を使用して製作。24Vまで出力出来る様にツェナーダイオードは18V用を、半固定抵抗は10kΩを使用。

特性的には、入力電圧5.5V以上で動作、出力電圧範囲は19.4~25.2V(ボリュームの回転方向は逆でした)となった。

ベルを接続すると、問題無く鳴動した。

次は無線モジュールを動作させる基板製作に取り掛かる。

時々「トラブルシューター」での検索が何番目位か気になって調べるが、今回「トラブルシューター」という名称の製品がヒットした。ちなみに、このブログは今現在4~5番目位にヒットされている。

時々「トラブルシューター」での検索が何番目位か気になって調べるが、今回「トラブルシューター」という名称の製品がヒットした。ちなみに、このブログは今現在4~5番目位にヒットされている。

3M製の強力クリーナーで

【特徴】

■一般の洗剤では落ちにくい頑固な汚れや、幅木に付着した古いワックスの除去等に用いる強力タイプのクリーナーです。

■垂直面にも使いやすい適度な粘性を持っています。

■ハンドブラシを併用するとさらに効果的です。

とある。

やっかみかもしれないが、製品の特徴と名前がマッチしているかクェッションである。

といいつつ、新し物好きの私としては、そのうち効果を試したいと思っている。

以前ブログ(8/3)で紹介したLED点灯回路だが、時間が出来たので、回路を見直しして動作確認を行った。

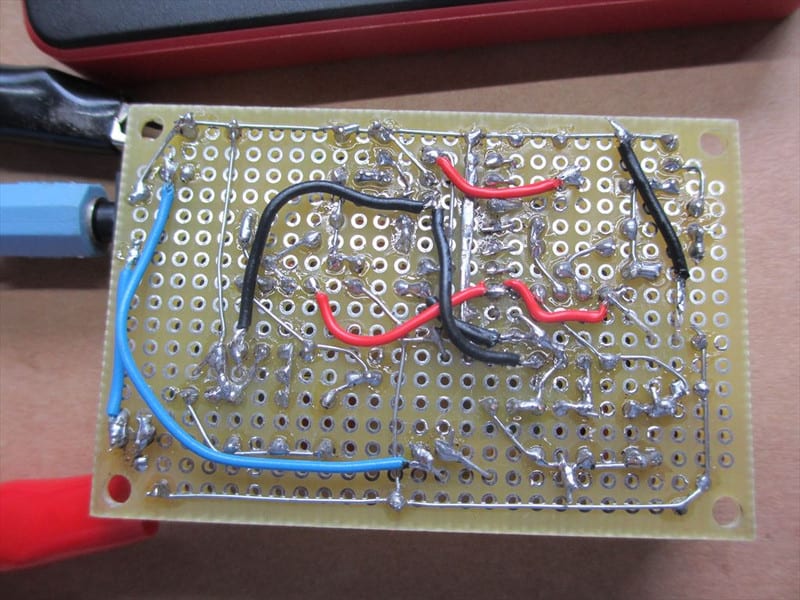

基板は吉本先生にお願いしてユニバーサル基板に組んでもらっていた。

基板は吉本先生にお願いしてユニバーサル基板に組んでもらっていた。

650Hzフィルタ回路のコンデンサ0.022uFは無かったので0.01uFを2個並列にして対応した。

規定の信号(650Hz/1300Hz)を入力するが、アクティブ(ピーク)フィルタが働いていない(RV調整してもピークが無い)。

アクティブフィルタをネットで調べると、+-電源にするか、抵抗分割で中間電位をGNDにしないと、まともな動作をしない様である。

以前もスイッチング電源のOPアンプ回路用に使用したことのあるRS232C用ラインドライバー用IC(ICL3232)を追加して+-電圧を発生させる。今回の回路ではチャージポンプ電源部出力直接では無く、レベルシフト・トランスミッタ経由で出力する様にしてある。

OP-AMPにはNJM4558DDを使用する。

入力5Vで出力+8V/-6Vと何故か誤差が大きいが、OPアンプ動作には支障なさそうだ。

入力5Vで出力+8V/-6Vと何故か誤差が大きいが、OPアンプ動作には支障なさそうだ。

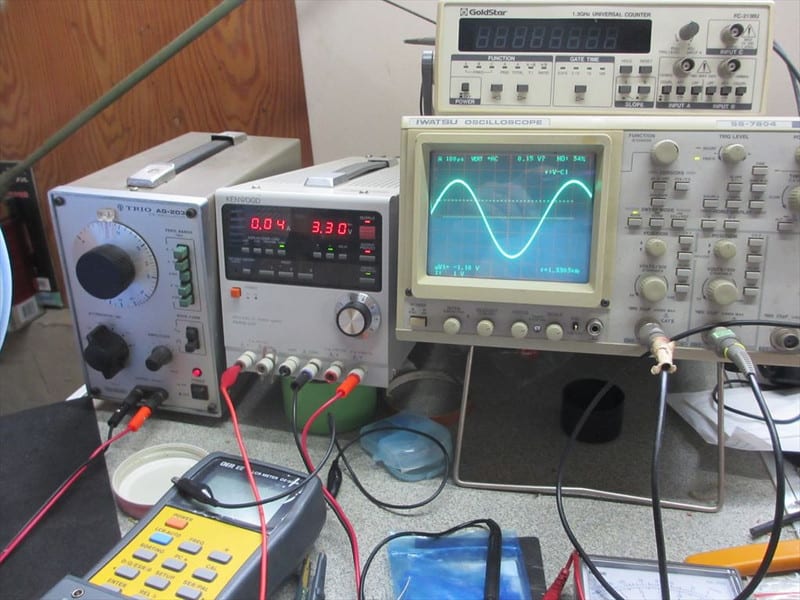

オシロ画面はアクティブフィルタ出力を見ている。

電源回路のコンデンサは推奨0.1uFに対し10uFを使用した関係かも知れない(データーシートでは47uFまで使用可能となっているが)。

その後、0.1uFに変更してみたが、現象は同じ、かえって最低動作入力電圧が2Vまで上がってしまった。

だが出力波形を見ると、スイッチングノイズ(リップル)が大きいので82uFの電解OSコンデンサを入れたらピッタリ消えた。

ICL3232は+3V~5.5Vが動作保障だが、この回路では1.7Vまで動作した。

ICをMAX232に交換すると、出力電圧が負荷でドロップして使えなかった。

OPアンプの電源回路を変更して、発振器を接続し、FIL同調用多回転半固定抵抗を回していくと、ちゃんとピークが見えて同調した。もう一方の周波数も合わせる。

OPアンプの電源回路を変更して、発振器を接続し、FIL同調用多回転半固定抵抗を回していくと、ちゃんとピークが見えて同調した。もう一方の周波数も合わせる。

500Ωの縦型多回転(25回転)RVの手持ちが無かったので5kΩを使用したが、これでは細かい調整が難しかった。

オシロで観測するが、矩形波入力でも綺麗な正弦波が出ている(上が入力、下が出力波形)。±50Hz程度ずらすと(オシロでは右画面)LEDが消える。

KOLG Solo Metronome MA-1のイヤホンジャックに接続すると、ちゃんと音程に合わせて点灯した。心配した矩形波の高調波による誤動作も無さそうだ。

KOLG Solo Metronome MA-1のイヤホンジャックに接続すると、ちゃんと音程に合わせて点灯した。心配した矩形波の高調波による誤動作も無さそうだ。

先日の「パソコン相談室」で、センターの担当者のところに、「ビデオデッキの故障を調べてもらえない」かと近くの小学校から連絡が有り、分野外だが見てみることにした。

ビクター製だったと記憶しているが、VHS8とVHSのダブルデッキで、電源スイッチのボタンが、周辺の角をぶつけたらしくて、引っ掛かって動かない。

表面パネルを分解して、単体でボタン(タクトスイッチ)を押すと電源が入り、これで治ったかと思われたが、何回か動作させていると、ボタンを押しても全然動作しない。パネルを取り付けても同様な現象である。スイッチの導通やコネクタ先のON/OFFも正常に検出される。これ以上はCPUの問題かも知れないので、修理不能と判断したが、二学期の始業式で各教室に映像配信するのに使っているので、何か代わりになるものは無いか相談された。

八田ドクターの推理で、どうやら、他のAV機器からの信号(コンポジット/L/R音声)をアナログTV-2CHに変換するだけの機能用に使っていて、その信号を各教室のTVに送出しているというのが分かった。

(現在市販されているデッキのRF出力は入力TV信号をスルーして出しているだけなので、使えない)

確か、私が所有しているβ(ベータ)デッキにその機能が有ったと記憶していたので、自宅に戻って持って来た。

これを接続してセンターのTVに接続CH2に合わせると、ちゃんと映像と音声が出たので、これを当面貸し出して使ってもらうことにする。

後日、教頭先生からお礼の電話が有り、問題無く映像配信出来たとのこと。来年度は学校全体の改修工事となり放送設備も一新するというので、それまで使ってもらうことにした。

昔はAV入力端子の無いTVが多く、ゲーム機のオプションでRFアダプタが出回っていたのだが、現在は製造中止になっており、使おうとすれば、ヤフオクでゲーム用を購入して、ゲーム機側専用コネクタを変更すれば使えそうだ。ずばりRCAジャック式のも5千円で出品されてはいるがゲーム機用が安く対応可能だ。

【8/29-8/30-USB認識されず】

同じ小学校の先生から、今度はファイル保存したUSBメモリーが認識出来なくなったので、何とか復元出来ないかとの相談が有った。

8/29-PM6時に生涯学習センターで待ち合わせし、持って来てもらったメモリーを私のネットブックで確認してみたが、やはり認識されず「フォーマットしますか」の表示が。

インストールしてある「ファイルスカベンジャー」で復元を試みると、ファイルが復元(一太郎は2ファイル)出来たが、肝心の一太郎ファイルが無いというので、更に「ファイナルデータ10プラス特別復元版」を使用するが、処理時間が掛かるので、処理中のまま自宅に持ち帰り継続処理する。他のXLSやJPGファイルは復元された。

結果、それらしい一太郎ファイル(6ファイル)が出て来たが、開くとエラーになる。

あとは、使用したパソコンに自動バックアップデータが残っていないか翌日小学校に伺って調査することにした。

パソコン内のバックアップファイル(拡張子:$td)を検索しましたが、やはり肝心のファイルは有りません。

作業の方法を聞くと、一太郎10の入ったNECノートブックで作成した文章に、他のNECデスクトップの一太郎11で写真やスキャナ画像を貼り付けして保存。ちゃんと保存出来たので、問題無いと思い、後日ノートブックで開こうとしたら認識して、その方法を試して見ましたがやはり読み取り出来ませんでした。

一太郎や、復元ソフトメーカーにも対処方法を電話で確認しましたがダメでした。

USBは急に壊れるので、私も苦い経験が有りますが、難しいですね。

先ごろ富士山が世界文化遺産に登録されましたが、私なりに電子工作と文化遺産との関連をこじつけて見た。(承認された理由とは一切関係ありませんが) 半田付けされる方は教える側も、教わった側も、綺麗な半田付けの適切な表現として「富士山の様に」という言葉をご存じと思う。電子工作サークルでも半田付け初心者には、その様に教えている。大多数の方は、おそらく富士山の綺麗な稜線が思い浮かぶからだろうから。

半田付けされる方は教える側も、教わった側も、綺麗な半田付けの適切な表現として「富士山の様に」という言葉をご存じと思う。電子工作サークルでも半田付け初心者には、その様に教えている。大多数の方は、おそらく富士山の綺麗な稜線が思い浮かぶからだろうから。

私は、もう50年近く半田付けを経験しているが100%「富士山の様に」するのは至難の業である。

これからも、何年出来るかわからないが日本一の「富士山」を常に念頭に置きながら作業を続けていきたいと思います。

日本では、この様に適切な表現が出来て素晴らしいことだが、海外では、どんな表現で「綺麗な半田付け」を表現するんでしょうね?

富士山は20代の頃、登山したことがある。

1回目は8合目で高山病に掛かり下山した(ちょっと降りると回復したのだが)。

2回目は無事登頂出来て、ご来光も拝むことが出来た。

提出資料作成の手伝いをしているが、添付品欄に”FUSE”を書き込むのに、「フューズ」と入力していたら、チェックしてくれた女子から「ヒューズ」じゃないですかと言われて、自分でも自信が無かったのでネット検索してみると、やはり「ヒューズ」が正しかった。

英語の読み(発音)からすると「フューズ」が近いということから、てっきり、そう思い込んでいた。

現役で永年、電子機器メーカーで設計をしていた頃は多分「ヒューズ」と書いていたと思うが、いつの間にか忘れてしまっていた。

もう1つの指摘は三相かご型モーターの「かご」が「籠」なのか「篭」なのかというものだ。

これもネット検索してみると、現在では、かな表記の「かご型」が一般的な様だ。更に疑問を感じ、「カタ」も「型」なのか「形」なのか調べて見る。

これが正しいというのは無さそうで、漢字変換では「かご型」だが「かご型モーター」のメーカーでも違っていた。

これに限らず、「型」と「形」はいつも悩むところだ。

Yahoo!辞書に解説が有る。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?dtype=0&dname=0na&index=03298000

「形」forme と「型」 type で覚えるのも・・・

アマチュア無線局の再免許申請だが、電子申請することにより3050円のところ1950円(約30%OFF)で済むというので、申請したら、しばらくして、案内がHPに有るとメールが。ところがこれにアクセスするためのIDとパスワードを記載した書類がどこに行ったか忘れてしまい、やっとの思いで見つけ出した。

アクセスすると、免許証を送る為の返信用封筒(80円切手貼り付け)を送って下さいとの案内。

なんの為の電子申請なのかお役所のやることは理解不能である。

だったら80円余分に申請料を取って送ってくれればいいだろう。そうすればこちらから送る80円が節約出来るだろうと思うのだが。

総務省からすれば、郵便利用料80円の収入が見込まれるということなのか。

ネットワーク化(電子化)の時代、行ったり来たりの作業は改めてもらいたいところだ。

3/23から開始した早朝ウォーキングだが、毎日では無いが続いている。

勿論、健康の為ではあるが、歩いている1時間は、いろんなアイデアが浮かんでくる。

TVドラマ「ガリレオ」の主人公:湯川助教授(福山雅治)とは比べ物にならないが、思考回路が働き、助教授の様に書き留めたくなる。

私の場合は、簡単な電子工作の組み合わせであるが。 今日の思考は、先日のブログで紹介した「バーグラフ電圧計」を使った「電池チェッカー」である。構造も考える。

今日の思考は、先日のブログで紹介した「バーグラフ電圧計」を使った「電池チェッカー」である。構造も考える。

家に帰って、早速メモ用紙に書いて見た。

PIC電圧チェッカーのが安価に出来るのだが、プログラム不要で細かい電圧状態が表示出来るところが便利かも知れない。

居間で使用している自作PC(OS:Windows7)が、何も使用してないのにHDDのアクセス(カリカリ)音がして、何を処理してるんだろうと気になっていた。

HDDは元々うるさいタイプで、上さんからも「なんで動いているの」と質問され困っていた。

今朝、これについてネット検索したところ

「HDDにアクセスし続ける原因を調べる」にその原因と設定変更方法が解りやすく書かれていたので、その通り設定し(複数の設定が多くある)直した所アクセス音がピッタリ消えた。

また、定期的(1週間毎)にバックアップ動作をしていた関係でDドライブの空き容量が殆ど無くなっていたが、これも削除して空きが増加した。バックアップは外付けのHDDに取っているので問題無いだろう。

Windows7だけに発生する問題らしい。

TBSラジオの毎週土曜日午後1時から放送されている「久米宏 ラジオなんですけど」に、秋葉原ラジオセンター2Fで古いラジオやラジオ用部品を販売している「内田ラジオ・アマチュアショールーム」の店主内田 久子さんがゲスト出演。

TBSラジオの毎週土曜日午後1時から放送されている「久米宏 ラジオなんですけど」に、秋葉原ラジオセンター2Fで古いラジオやラジオ用部品を販売している「内田ラジオ・アマチュアショールーム」の店主内田 久子さんがゲスト出演。

開店当時の思い出、今は売上が減って来たが段階世代の方が多く見える様になったとか、今は秋葉原は電気街では無いという嘆きのお話が有り、84歳とは思えない興味深いお話を聞かせてもらった。

久米さんもラジオ好きなので、会話もマニア向けで面白かった。

まだまだ、これからもお店を続けてほしいと感じた。 著書の「秋葉原、内田ラジオでございます」も面白そうだ。

著書の「秋葉原、内田ラジオでございます」も面白そうだ。

今年は桜の開花が観測開始史上2番目(茨城県では)の早さで、今日明日は満開となりそうです。

ということで、ここのところ急に暖かくなって来たので、長らく中断していた早朝ウォーキングを今週からボチボチ(毎日では無く、早起き出来たとき)開始した。今日で3回目。

内情は、冬の間の運動不足で体重が3kg程度増加して、お腹が出っ張って来たからである。血圧も高くなっている。

5時半から約1時間、昨年と同じ6km弱の田んぼ道を歩いている。

1.アマチュア無線局再免許申請

期限が4/23までなので再免許申請しなければならないのだが、書面申請が3050円なのに対し、1950円と約30%OFFになるというので、今回初めて「電子申請システム」で手続きすることにした。

簡単に出来るかと思ったが、どうもお役所のホームページは次の確定申告もそうだったが、すんなりと目的のボタンが見つからないし、何段階かの手続きが必要になっている。

まずは「総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite」でユーザーIDとパスワードの取得が必要。以前の「ユーザID通知書」が有ったので、これでログインしようとしたらパスワードの期限が切れており再設定の案内が表示され、設定し直した。これも、また次回申請時変更が必要になりそうですが。

ログインして「再免許申請」に移るが、これが判りにくい。何とか手続きOKとなったが、これは申請のみで支払は別手続きとなる。

メールからの「問い合わせ番号」を申請システムに入力して「収納機関番号・納付番号・確認番号」の関連情報を取得。インターネットバンキングを利用出来る場合には「電子納付」ボタンを押すと利用出来る金融機関が表示されるので選択して、支払処理に移る。

これで、ようやく全ての手続き終了となった。

2.確定申告

この時期になるとe-TaxのCMが盛んに流れているが、自宅PCで申請するには「電子証明書」のICカードを読み取るカードリーダーが必要みたいで「電子証明書」取得の市町村への手続きが必要な様で(間違っていたら済みません)面倒なので「確定申告書作成コーナー」で書面を作成し提出することにしている。

昨年「確定申告会場」に出掛けたのだが、すごい行列だった。何か別な入口が有り、担当の方に聞いたら、書類作成済みの方はこの入口で受け付けているというので、入ったたものの数分で手続き完了したというので、今年も同様にすることにした。

昨年も同じ様に、Webページを利用して提出書類を作成したのだが、1年置くと、どのボタンを押すのか(確定申告の種類が理解出来ていないので)覚えていない。何度かやり直して、なんとか昨年と同じ様式の書類を出力することが出来た。

日経PC21-2013/3月号「ネットdeカンタン確定申告」(P94~99)で作成方法が具体的に書かれています。

3.自動車保険

民間の保険だが、案内にWeb手続き方法が有ったので、これも簡単だろうとやってみた。

会社OBの団体保険なので、一旦その会社HPから入り、次に契約している保険会社に移り手続きするとOKとなった。

以上3件の手続きを行ったが、操作が判りにくいというのが印象だった。