お世話になっている修理工場から、今度は充電器の修理依頼があった。

名前は分からないが、キャタピラーで動くリフターで、水没で充電器に水が入り、動作しなくなってしまったというもの。型名:EN2412S 出力:24V/12A

充電器は車体に固定してあって、充電するときは中からACコードを取り出してコンセントに差し込むことで充電する様になっている。

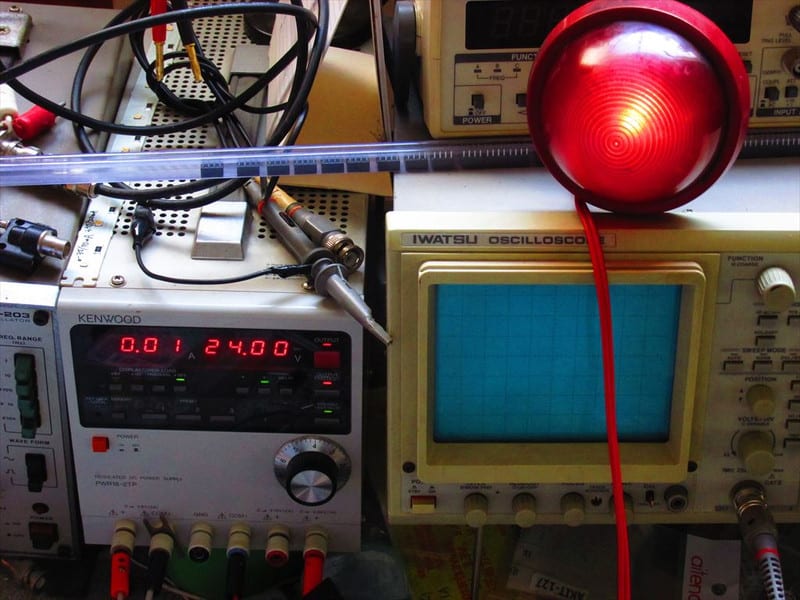

コンセントに差し込むと、少ししてリレー音がして、その後ALM(赤)LEDが点灯し、出力も出ない。

結果的に複数の不良箇所が有ったので、時系列で修理内容を記す。

スイッチング制御ICにはTL494INが使用されている。

1.出力切り替えリレーに接続している配線断線、及びパターン腐食はレジストを削り胴箔を磨いて接続。

腐食部分のCRもリード線断線にて交換する。

2.AC入力の突入電流低減抵抗らしい10Ω/2W×2本並列が断線しているので、代わりに手持ちの0,47Ω×10本直列に交換。

3.中央部、抵抗R16(3.3k)とR17(20k)がリード線腐食で断線していたので交換する。

4.これで、出力が出ると思っていたら、FET近くの抵抗(51Ω)が過熱して焼けてきた。

5.スイッチング用P-MOS-FET 2SK2837×2個を手持ちの2SK2372に交換する。

6.これでようやく出力が出る様になり、ALMも出なくなったが、出力電圧が40Vから下がらず、よく見ると

R17(20k)とツェナーダイオードZD5(写真で36Vと見える)がリード線腐食で断線。

おかげで耐圧35Vの電解コンデンサが1個、破裂してしまったので、全て50V耐圧品に交換。

フォトカプラTLP785もリード線が腐食していたので同等の手持ち品PS2501-1に交換した。

R17は近ければ良いだろうと在庫の有った27kΩを使用したが、今度はALMが出る様になり、出力がすぐに切れる。

どうやらR17は出力電圧設定用になっている。半固定抵抗30kΩに交換して調整すると24V~30V可変出来る。微調整はVR3(200Ω)で行っている。VR1(2kΩ)は過電流調整の様だ。

出力電圧が下がったところでALMも出なくなった。ZD5により過電圧時ALMを出す様にしている様だ。

このALMや充電制御はPICマイコン(ソフトバージョンのラベルが貼り付けされている)を使用している様だ。

あとは実BATTを接続して動作確認したいと思います。

以前タダノラジコンを修理してあげた方から別件の相談が有った。

タイヤ空気充填機?(正式名称は分かりません)とのこと。

機械自体は、タイヤの空気充填時に4本同時に行え、設定した空気圧になると充填が止まると言った物になります。

市販機(個人制作)ではないらしいので・・・お渡し出来る資料が手に入らない状況とのこと。

使い始めは、電源ON時にすぐにデジタル表示され、使用出来ていたとの事ですが、現在、電源ONにしても、中央のエアー1234のデジタル表示が無点灯、使用不可。十分から1時間程度でデジタル表示が点灯、使用可になるという症状とのことで、診てみることにした。

【動作確認1】

連絡があったとおり、電源ONしたときは20分程度経ってから表示されました。

一旦動作すると、次にOFF後ONするとすぐに表示されます。

どうやら、これは仕様(内部タイマーかセンサー)ではないかと思い、使用されていたときには、どの様な動作をされていたか、再確認したところ、使い始めは、電源ON時にデジタル表示され、使用出来ていたとの事です。

電源モジュールが2台有り、1台が電源ONで出力(+18V)が出ていますが、もう1台(+5V、+15V、-15Vの3出力)は、内部リレー が動作して初めて入力のAC100Vがかかり、出力が正常に出て表示される様です。このときの電圧は正常でした。

一応リレーの接点を清浄して差込し直しました。

【動作確認2】

3出力電源モジュールの出力電圧が電源ON時に低く(約+1.25V,+5V.-4V)、段々と上昇し、数十分で規定に達するという不良でした。

代替出来る電源モジュール(+5V/3A,+12V/0.15A,-15V/0.15A)を探して、発注の了解はいただきましたが、納期がギリギリなので、並行してダメ元で、モジュールの電解コンデンサを交換してみることにしました。

使用数は7個で、外してみたところ3個に液漏れが見られたので全て交換したところ、ONですぐに正常電圧が出る様になり、5V電圧を調整しました。

本体に組み込み動作確認しましたが、正常に動作(ONで即デジタル表示)したので、治った様です。

電解コンデンサの劣化で、この様な現象が出るのは初めての体験である。

今の住居を新築(築30年弱になるが)した際に、村の水道圧力が低く2階では不具合が生じるために、一旦タンクに貯めて、そこから井戸ポンプで加圧する様に対応した。

このポンプは23年位前に故障して、業者に交換してもらったが、それ以来、数ヵ月ごとにポンプが間欠運転になってしまい「呼び水」をしなくてはならなくなっていた。

今回も、それを実施しようとしたところ、別な所から、水が噴き出して来た。見ると圧力タンクにφ3mm程度の大きな穴が開いていた。

これはダメだと思い、買い替えようとメーカー(日立製)のページを調べたところ、WT-P125Wが寸法が同一なので、取説をダウンロードしたところ、不具合の原因らしきのが見つかった。

「押込揚程(2m以内)のときは、逆止弁に押しばね(付属品)を入れる」という説明

現状品を分解すると、予想?通り、このばねが入っていなかった。

今更、業者にクレームを言ってもしょうがないので、メーカーに確認したら、サービスセンターで入手出来るとのこと。

名称は押しばね、仕様はWT-PA200G-027、価格は100円

但し、直に取り寄せると送料が800円も加算されるので、ホームセンター経由のが良いのではとのことだった。

どの様なばねか分からないが、取り敢えず手持ちのばねをカットして入れる。

(後にポンプを買い替え、正規品を見たら、全然違っていた)

穴については、同じ大きさのプッシュリベットを差し込んだが、圧力が掛かり隙間から水が漏れる。更にクイックボンドで周囲を接着するが、それでも漏れる。買い替えることにし、届くまでの数日間持ちこたえる様に隙間パテを周囲に貼り付ける。

交換はボルトの接続のみで、自分で出来そうなので、後日対応する。

5.5万円の失費で痛い!

もう40年以上も使っているだろうか。

数日前(最低気温が氷点下の寒さ)から、温水器から、お風呂に溜まる水の量が半分近くに少なくなってしまった。

大体考えられるのは、循環ホースの水漏れである。

循環ホースは以前にも交換しているのだが、ズバリのホースが見つからず、ホームセンターで入手可能の一番丈夫そうなもの(内径22mm、外形28mm)を代用しているので、やはり経年劣化は避けられない。

(使用温度も0℃からなので、氷点下では破裂の可能性大。この他にプロに聞いたところ、一般ホースでは太陽光が中まで達するので、藻が発生し易いとのこと:確かにお風呂が藻臭い?)

今朝、屋根に上がって見てみると、やはり太陽の当たる面は劣化が激しく、温水器の接続部分で裂けていた。(切り取ったのが下の写真)

ホースの手持ちは無いので、裂けた部分を切断し、嵌め直してビニールテープ+綿テープでテーピングして劣化している部分を一応保護してホースバンド固定する。

まだ裂けていない側も、劣化が見られるので、同様にテーピングして応急処置する。

どなたか、写真に写っている黒いホース(ゴム製で外皮が編み込み)の入手先が分かればお知らせ下さい。

ホームセンターで200円程度で販売されているLEDソーラーガーデンライトだが、点灯しなくなったので調べてみた。

充電式のボタン型Ni-MH電池が使われており、劣化している様だが、同じものが無いので単三型タブ式Ni-cd電池を使用する。しかしスペースが無いので柄の部分に何とか(モールドを削る)入れる。

それでも点灯せず、ICも壊れている様で、CL6807を使って基板を作り直す。

するとLEDは点灯する様になったが、明るくなっても消えないのでソーラー電池の発電電圧を測定するとゼロで、これも壊れている様で手持ち品に交換して、ようやく正常動作する様になった。

部品代や手間を考えると買い替えたのが得策だが。

知り合いの電設屋さんの、更に友達という方からの修理依頼があった。

自動ドアのセンサーが時々動作しないというので、この「ワイヤレスドアスイッチ」をトントンたたくと、その現象が出るというので、それを外して持って来た。

optex製のOT-2RSという対向型ビームスイッチというものだ。

単体では調べようが無いのだが、取り敢えず蓋を外して電源関係を見てみた。

AC100V入力で、電源トランスにより約13Vを出力、さらに電子回路用には三端子REGにより5Vにして供給している。この電圧は正常だ。

単純に赤外線を検出している様なので、手持ちの赤外線LEDとフォトトランジスタを各端子に接続することに。

負荷電流が分からないので、直列に電流計を入れて測定するが、数mA程度しか流れないので各素子を直接端子に取り付けした。

するとLEDが緑から、赤緑(オレンジ)に変わった。

入出力間を黒い板で遮ると緑になり、リレー出力も(緑時:ショート、オレンジ時:オープン)と変化する。

LEDとフォトダイオードの電圧波形が下のオシロ画面である。

約400Hzのパルスが出ている。

取り敢えず、半田付けの怪しそうなところは付け直し、スライドスイッチには接点スプレーを塗布した。

実際にセットして、確認してもらうことにし、それでも動作がおかしい時は出向いて調査することにした。

【8/30実機取付も動作せず】

取り付けてもらったが、やはり動作しないというので、自宅に伺って、調査してみた。

考えていた接続と違っていた。

私が良しとした、ねじ端子の部分は巻き込み防止のセンサー用で、実際のドア開閉は赤外線リモコン(38kHzで変調)により、ねじ端子下側の3Pコネクタに接続されていた。

現場でオシロ観測したが、プローブ接続が難しく困難なので、もう一度ユニットを外してもらい、持ち帰って調査することにした。

コネクタには、手持ちの赤外線受信モジュールを接続する。

左から+5V/0V/OUTPUTの順である。

調査してみると、巻き込み防止のセンサーが動作(受光)していないと、赤外線リモコンを受け付けない(動作しない)というのが分かった。

受け付けるとLEDがオレンジ色から赤色に変化し、約7秒間保持し、その後オレンジ色に戻る。赤色になっている間、無電圧出力端子がクローズとなる。

DIP-SWの設定に応じ、同じ設定だけ受け付けるので、マイコン部分も正常に動作している様だ。

現場ではLEDが緑色のままで、変化しなかったので、巻き込み防止のセンサーが動作していないことになる。

ということで、今度はセンサー部を調査することにする。

【8/31再度動作確認】

上記の様に動作シーケンスが解ったので、再度、自宅に伺って実機確認を行った。

巻込み防止センサーを接続しても、LEDが緑のままなので、センサーに異常がある様である。

テスターのダイオードレンジで測定(別ブログで詳細を紹介する)すると、受光部のフォトトランジスタは動作しているが、発光部の赤外線LEDが抵抗無限大なので、途中の断線または素子の不良が考えられる。

交換は難しいとのことで、交換せず、ユニットの端子には赤外線LEDとフォトトランジスタを接続し、光結合で常時動作することで了解いただいた。

この状態で赤外線センサーの受光部コネクタを差し込むと、正常に受信してLEDが赤色に変わった。センサーが問題無くてよかった。ドアの動作も問題無く正常に動作した。

壊れているものが有れば何でも修理したくなる性分で、今回は長年使っているホーロー鍋の蓋である。

鍋のツマミが取れてしまっているもので、一般の構造と違い、蓋におねじのパイプが溶接されており、これにツマミをねじ込んでいるのだが、ツマミが熱(燃焼に近い)によりガタガタになってしまったというもの。

接着しても、高熱での使用でまた取れてしまうので、今回は100円ショップのねじ式ツマミに交換することにした。

溶接されているおねじ部分をベビーサンダーで切断・平らに仕上げ、中央にφ6の穴あけをする。

このままでは、鉄が露出して内部から錆びて来るので、熱に強いシリコン接着剤をツマミで隠れる部分に塗布する。

ねじ締めしてから、さらに内側のねじにもシリコン接着剤でコーティングして完了。

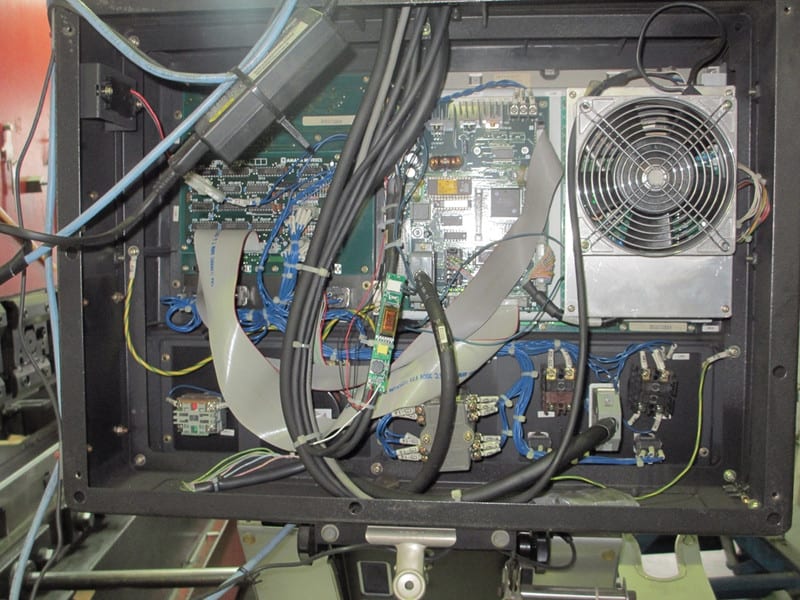

ブログをご覧の方から、KOMATSU製建機製品に使用しているメーター盤の修理依頼が有り、見てみることにして、送ってもらった。

症状は、電源が入らない(正常時はLEDの点灯/点滅で分かる)というもので、たまに、短時間動作することもあるとのことだった。

開梱し、添付された入力コネクタの接続写真を参考にコネクタを下にして上段端子の左から+12V/KEY-ON(+12V)/NC/GNDを接続。

(aitendoの2.5mmピッチ5Pナイロンコネクタのツバをカットし接続)

KEY-ONは+12VでONとなる様だ。安全の為、50kΩのボリュームを直列に入れたが、抵抗値が高いとONにならず、0Ωでも、過電流等が無いので直結で良い様だ。

確かに、一瞬動作したことが有った。最初、ランプ(LED)切れと7seg-LCD(Hourメーター)セグメント切れの確認動作に入るので、全てのLEDが点滅後、燃料メーター部の赤LEDが点滅となる。LCDはオール8となった後、延べ運転時間表示される。

しかし、その後動作しなくなった。この状態でもLCDは、電源を入れた時点で表示し、電源がONになっている間、時間をカウントしている。

分解は順序を間違えない様にしなければならない。表面カバー外し→指針外し(注意深く)→表示パネル外し→LCDをソケットから外し→基板外し

回路用の電圧は5Vの様で、ちゃんと出ている。

セラミック発振子らしい6端子のSMD素子が2個(4.19と5.12と表示)有るので、端子にオシロのプローブを当てて見たところ、5.12MHzは発振波形(写真右)が観測出来たが、4.19MHzは波形が出ない。

4.19MHzは2の22乗となり1秒クロック生成用の様だ。

4.19MHzは手持ちが無いので4MHzのセラロックを付け替える。SMD部品は裏面がピッタリ半田でくっついているので、吸い取っても外れない。強硬手段で剥がす(パターンも剥がれてしまったが)。

付け替えると、ちゃんと波形が出た(写真左)。因みに水晶発振子に付け替えたところ、発振はするが、波形に歪(写真中)が見られる。

このままでは、振動・衝撃でパターンが剥がれるので、2液性接着剤で、広範囲に本体毎固定する。

4.19MHzは秋月で購入出来るので、買い物をメル友にお願いした。

先日修理したラジコン機器の様に温度で再発する場合もあるので、エアーダスターによる急冷を行ったが、問題無かった。

SW1,2も正常に動作する。電源電圧7.4V以上で正常動作になる様だ。

アナログメーター(オイルダンパー付き)が付いているが、これの指針がきつく、分解してしまったので、部品同志は接着固定した。(小さな錘も反指針側に有った)

電源ON時メーターが変化するので、燃料計はエンプティ赤マークの下端に合わせ、水温計はC(クール)の目盛に合わせた。

手伝い先の事務所で不要となったカラーテレビドアホンを頂いたので、自宅のインターホンと交換することにした。

パナソニック製(VL-SV187HC)で購入当時(2010年)は1万円弱だったとのこと。

実は、自宅インターホンはアマチュア無線のアンプ・アイが影響して、色々と対策を試みたのだが原因が分からず、通話機能を外してあり、チャイムしか機能しない。

現状のインターホンは、新築時に入れたNTTホームテレホンに接続(モジュラージャック)されているので、配線を探さなければならない。

玄関子機は、同じ2線式なので、そのまま接続替えするだけで、新たな配線を引く必要は無く、極性も無い。

親機側で接続調査のため、予め線間抵抗を測定しておく。約40kΩだった。

枠は合わないので、枠ごと交換する。隙間が有り、また壁塗りが剥がれてきているので、水中ボンドを充填する。

このボンドは2液?(粘土状)性で混ぜ合わせるのだが、そのままでは固いので水を混ぜながらこねると混ざり合う。

充填後も指に水を付けながら伸ばすと表面が滑らかになる。

モニター親機の接続端子を探し(テスターで線間が40kΩのところ)接続する。ちょうど良いケーブルが無かったので、手持ちの同軸線約3mを使用する。

電源を入れると、チャイムは鳴るが、画面が反転し雑音も多いので、子機を直接ケーブル接続して調査。すると、ちゃんと表示されるので、機器の問題では無い。

離れたところの壁内にある配線中継部を見てみると、以前、アンプ・アイ対策にと入れたコモンモードコイルが入っていた(すっかり忘れていた)ので、外して直結すると、問題なく映る様になった。

(このコイルにより、映像信号帯域が減衰していたのが原因だ)

カメラの角度は裏側のレバーで調整出来るので。玄関に正対した時に真ん中になる様に調整する。

平行2線ケーブル(100mまでOK)で、映像も問題なく伝送するのに感心する。

消防設備の発信機や総合盤は、暗くても位置が分かる様に赤いランプが点灯している。

以前のものは白熱電球が多い。LED交換も互換性の物が有り可能であるが、純正品は、まだ高く、顧客が希望しなければ、従来の電球で対応している。 先日、点検の手伝いをした駐車場はAC100Vをそのまま供給して点灯させており、電球もナツメ球と同じベースなので、空いた時間に、近くのヤマダ電機やダイソーに行って、使えそうなLEDナツメ球を購入して試して見た。

先日、点検の手伝いをした駐車場はAC100Vをそのまま供給して点灯させており、電球もナツメ球と同じベースなので、空いた時間に、近くのヤマダ電機やダイソーに行って、使えそうなLEDナツメ球を購入して試して見た。

一番良かったのは、ダイソー製の赤色LEDで、これも、半透明の拡散キャップを外す(ダイソー製は簡単に外れるが、電気メーカー品は接着されている様で外れない)と、発振器ランプのキャップが綺麗に見える。

ダイソー品のままでは、まだ光量および放射角度が狭いので、砲弾型LEDを秋月から入手してあったLEDのOS5RKEZ4E1Pに交換してみる。足が4本有るが対角の2本を残しカットし、リードピッチが2.5mmとなる様にホーミングする。

ダイソー品のままでは、まだ光量および放射角度が狭いので、砲弾型LEDを秋月から入手してあったLEDのOS5RKEZ4E1Pに交換してみる。足が4本有るが対角の2本を残しカットし、リードピッチが2.5mmとなる様にホーミングする。

点灯させてみると3チップで半値角も140度と広いので、発信機のキャップを被せて見ても問題無い。

新旧のキャップも付け替えて試してみた。

新旧のキャップも付け替えて試してみた。

新はLEDに合わせて内側の段々が狭く、色も明るいのに対し、旧品は段々が広く、色も暗い。

次に、消防設備としては一番一般的な24V用(DCが多いがACも有る)に改造することにする。

100円LEDの基板での動作電圧を測定すると3.36Vなので、24Vとの差20.64Vを抵抗で下げることにする。ACのドロップ用に使用しているCRも外す。

100円LEDの基板での動作電圧を測定すると3.36Vなので、24Vとの差20.64Vを抵抗で下げることにする。ACのドロップ用に使用しているCRも外す。

ACでの動作が15.3mAだったので、それに近くなる様に抵抗値を決める。

1/3W程度消費するので5.1kΩ-1/6W×4本を並列接続(1.275kΩ)する。

ランプ内にすでに150Ω抵抗が入っているが、外せないので、これにシリーズに接続する様にした。

12Vまで下げたらどうか確認してみたが、点灯は確認出来た。

12Vまで下げたらどうか確認してみたが、点灯は確認出来た。

用途は信頼性を要求されるので、採用することは無いが、民生品には使えるかも知れない。

今後は、入力電圧30V以下で抵抗ドロップ不要なLEDドライバIC(秋月ではCL6807,aitendoではPT4115)を実験したいと思います。

ADJ端子があり、PWMや直流電圧可変で明るさのコントロールが出来るもので、面白そうだ。

火災報知器で、たまにAC220V用の非常灯が有り、LEDタイプを検索してみたが、見つからなかったので、AC100V用を改造して実験してみた。

尚、改造により、電源元への悪影響や火災発生等の恐れがあり、フィールドでの使用は保障出来ないので、あくまで実験だけである。改造でのフィールド使用は絶対しないで下さい。

100V用(口金:E12)を分解して見ると、ドロップ抵抗替わりのフィルムコンデンサ(0.56uF/160V)が使用されており、これをブリッジ整流して制限抵抗で砲弾型のLEDを点灯させている。

100V用(口金:E12)を分解して見ると、ドロップ抵抗替わりのフィルムコンデンサ(0.56uF/160V)が使用されており、これをブリッジ整流して制限抵抗で砲弾型のLEDを点灯させている。

コンデンサにはパラに560kΩ抵抗が付けられている。外した時の感電防止(放電させる)用だろう。

現状のコンデンサでは耐圧が持たないのでサトー電気で250V用を入手してあった。

現状のコンデンサでは耐圧が持たないのでサトー電気で250V用を入手してあった。

※その後、BWTさんからのコメントで、250Vでは耐圧不足になります。

実際にはDC400V耐圧品にする必要が有ります。

一回り大きいので、プラスチックケースに溝を付けてはめ込む。容量も半分にしようかと考えたが、パワーLED素子に変更するので0.47uFとした。

パワーLED(電球色)はアルミ基板に付いているもので、アルミ部分をケースに入る程度に加工する。

パワーLED(電球色)はアルミ基板に付いているもので、アルミ部分をケースに入る程度に加工する。

JA7JQJさんの実験によると砲弾型LEDはモールド部分が劣化しやすく、暗くなるのが早いということだったので。

最後にシリコーン接着剤で基板と固定する。

アルバイト先のAC220Vで点灯させて見たが、非常灯には使える明るさだった。

親戚の方が消防設備点検の仕事をしているが、避難誘導灯は長年使っていると停電時のバックアップ用電池が寿命となったりして点かなくなるので、このときは交換となる。

今回交換したのは2種類(東芝ライテック製とパナソニック製)有り、東芝製はバッテリー交換のみで正常となったが、パナソニック製はバッテリー交換しても動作せず、誘導灯毎交換となった。バッテリーの形状は異なる(外装が違うだけ)が4.8V/600mAのNi-Cd充電池でセルは同一(単三サイズ×4本)と思われる。

参考に、照明は冷陰極管を使用しており、AC100V(停電時DC4.8V)/AC(高圧)インバータで点灯させているが、交換した最近の物は外観は同じでも中身はLED化されている。

交換で不要となったバッテリー4個を貰って充電してみたが、どれも充電電流が流れない。

交換で不要となったバッテリー4個を貰って充電してみたが、どれも充電電流が流れない。

東芝製は2002年製でこれは寿命の様だが、パナソニック製は2009年製で、まだ新しいので調べて見ると、途中のフューズ抵抗(3Aと表示)が切れており、これを手持ち半導体フューズに交換したところ、正常に充電出来た。電流は0.9A以上で、消防法では20分以上点灯となっている。

冷陰極管は製品に付いていなかったので手持ち品を接続し動作させて見ると、2台のうち1台は点灯した。但しAC100Vだと、点滅してしまうのでインバータの不具合が有る様だ。もう1台は全然点灯しなかった。

バッテリーのフューズ抵抗溶断の原因はインバータにあるかも知れない。

今後は外装だけ利用し、簡易インバータを製作して照明もLED化して、自宅用に遊んでみたいと思う。

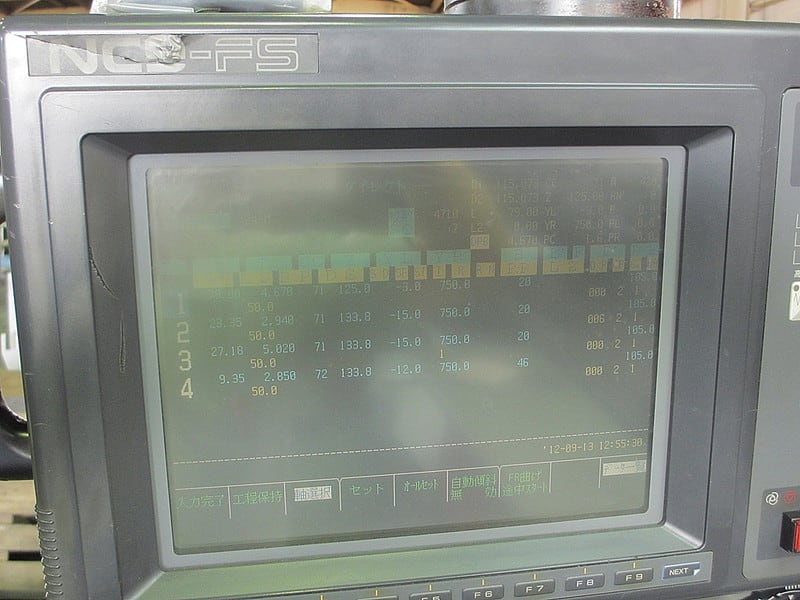

先のブログに書いたが、会社の工作機械(ベンダー)液晶操作パネルの上側が暗くて、文字・数字が判読しにくいという問題が有り、原因が冷陰極管点灯用インバータであることは突き止めたので、交換用の部品を探して入手することに。

良く秋葉原に行かれる知人に秋月の買い物をお願いしていたが 、ちょっと足を延ばしてaitendoに立ち寄ってもらい、在庫のあるインバーターを2種類購入して送ってもらった。

小型DC-ACインバータ(5V)[INV01070LG] 販売価格: 900円 (税込)

小型DC-ACインバータ(5V)[INV01070FXC7B] 販売価格: 900円 (税込)

今日届いて、まずは手持ちの冷陰極管と5V電源で単体の動作確認を行う。

[INV01070LG]は正常に動作(点灯)したが[INV01070FXC7B]については電源を入れた瞬間だけ点灯(ADJは+側が明るい側なので、こちらにしてます)と、動作がおかしいので[INV01070LG]を使用することにした。

インバータのコネクタには、丁度合うコネクタが無いので、手抜きで、操作パネルのコネクタハウジングを外してソケットだけにしたものを突っ込む。(高圧が掛かるのでお勧めは出来ないが)

インバータのコネクタには、丁度合うコネクタが無いので、手抜きで、操作パネルのコネクタハウジングを外してソケットだけにしたものを突っ込む。(高圧が掛かるのでお勧めは出来ないが)

5V電源は内部ユニットの4Pヘッダに出ているので一本挿しのソケットに圧着して差し込む。

接続して11時頃動作OKとなりました。

(会社は板金加工屋さんで電子関係の工具、測定器が一切無いので、一式持参)

修理前(写真左)は上側の文字が薄く見えにくかったのですが、写真右の様に見える様になりました。

修理前(写真左)は上側の文字が薄く見えにくかったのですが、写真右の様に見える様になりました。

動作がおかしいインバータは時間のある時に確認したいと思います。

40万円のユニット交換代が大幅に節約出来たという例です。