(記事の配列は、【甑山】【神室山】【禿岳】の三群に分け、登山した年に関係なく、月日の順に並べ、降順とした。)

【甑山】

New 君は甑山を見たか。

紅葉期には二度目の甑山・後編(2022年10月16日)

紅葉期には二度目の甑山・前編(2022年10月16日)

甑山に絶景を見た。(2017年10月14日)

新緑の甑山(2018年5月27日)

New 新庄で山を見た。(2024年2月17日)

【神室山】

初めての神室山(2016年9月24日)

初夏の神室山に咲く花たち。(2017年6月24日)

神室山に日本一のキヌガサソウを見た。(2017年6月24日)

早春の丁山塊と神室連峰(2015年4月上旬)

New 神室連峰の冬姿を愉しむ。(2024年2月17日)

New 2024年の鳥海山以外の山々(3)・・・泥湯三山、虎毛山、神室山、月山ほか

【禿岳】

禿岳は紅葉よりも展望【後編】(2021年10月25日)

禿岳は紅葉よりも展望【前編】(2021年10月25日)

禿岳に紅葉を期待して。(2018年10月8日)

禿岳でちょっと珍しい花を見た。(2021年9月15日)

初秋の禿岳に行ってみた。(2017年9月9日)

晩夏の禿岳に何を見た?(2)(2020年8月26日)

晩夏の禿岳に何を見た?(1)(2020年8月26日)

神室連峰を見に禿岳へ。(2019年5月26日)

初めての禿岳(2017年5月20日)

New 禿岳に登るつもりが、平地の分水嶺・・・(2023年5月17日)

2017/10/14 男甑から見た女甑。

2017/06/24 神室山のキヌガサソウ群生。

2017/05/20 禿岳

以上。

昨年末から秋田や近くの山の姿形について順次語っている。

岩手の次は山形。山形との県境に甑山(こしきやま)という低山がある。

ご覧の通り、とても面白い姿をしている。

2022/10/16 男甑の急坂(胸突八丁)から望む女甑山

この山は登らずに、下界や途中から眺めているだけでも面白い。

その筋の写真も貯まって来たようなので、

ここらで発表陳列してみようかなと思う。

ところでこのお山について語った書物はほとんど見かけないのだが、

ウィキペディアには割と詳しい解説が載っていた。

しかもよくまとまっている。

今更私など非AIが駄文を生成してもしょうがない。

許可は得ていないが、一部を引用させて頂く。

「甑山は、秋田と山形県境にまたがる丁岳山地の東端部に位置している。

江戸時代に矢島藩、本荘藩、亀田藩の各藩が交通の要衝としていた

矢島街道(殿様街道)・甑峠のすぐ南方に位置している。

甑峠は各藩主が参勤交代の折に往来していた。

山域全体が急峻な岩場を抱いた2つの岩峰の

男甑(おこしき)、女甑(めこしき)からなっている。

両山の鞍部は甑コルと言われていて、この甑コルを通じて両山に登ることができる。

男甑山頂には二等三角点があり標高は981.3m、

東南面の谷は峻険なスラブ状の岸壁をなしており、

その先に男甑のシンボルである烏帽子岩が立っている。

女甑山頂は標高974mで、男甑の方がやや標高が高い。ともに周囲の展望はきわめて良好である。

甑とは米を蒸す木桶のことで、山の形から名付けられたと考えられる。

また、男甑には・・・。」

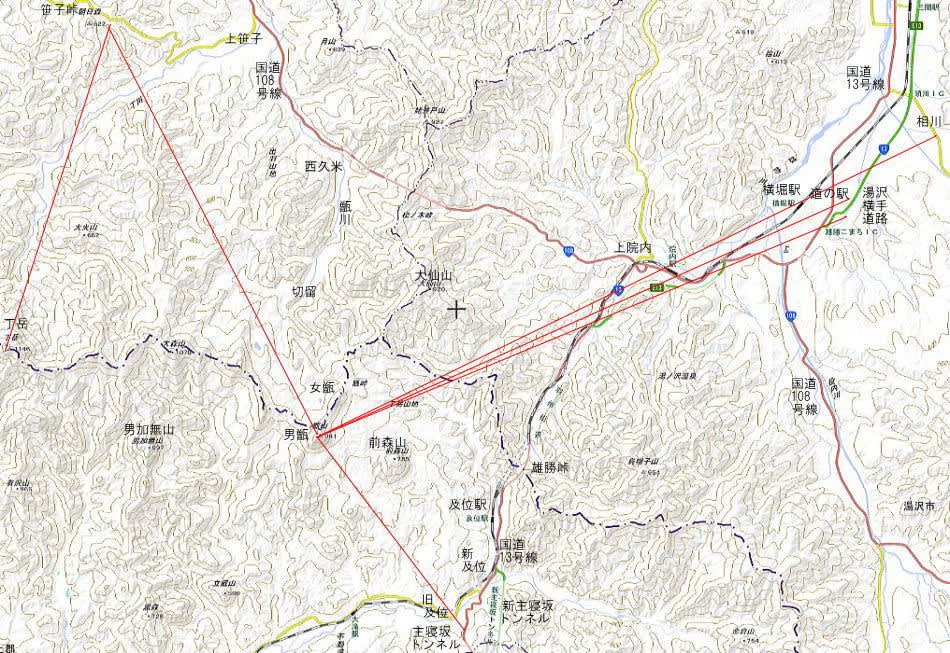

参考マップ

甑山は秋田山形県境の奥深い地にあるので、山麓の平地からその姿を望むのは難しい。

しかしその姿は冒頭でも述べた通り、面白いので、少し紹介してみることにした。

私が知る範囲で、低地から望める場所は南側の新庄市の郊外くらいだろうか。

しかしここからは遠く小さくて見つけにくい。

比較的近くで見えるのは湯沢市の南部からだが、

マップからもお分かりの通り、かなり限定的なエリアでマニアックな角度だ。

以下、この辺りから見た甑山を四枚連ねてみる。

2016/02/12 雄勝小町インター付近から。

2014/04/01 湯沢市相川地区から。

2019/05/18 湯沢市相川地区から。

2022/10/16 道の駅おがち「小町の郷」付近から。

フタコブラクダのような山容は特徴的でよく目立つ。

私だけかもしれないが、

右側の女甑の方はゴリラの横顔のようにも見えていつも笑ってしまう。

もっと近くから眺めたいが、

この山は院内の方に向かうと、さっさと前山のかげに隠れてしまう。

再び、姿を現すのは、県境を越えて山形に入ってからだ。

ここは低地ではない。

及位(のぞき)の駅や集落を越え、

古い方の国道13号線、主寝坂の峠道を登って、もうすぐで主寝坂トンネルに入るという辺りだ。

右側の杉林が途切れた場所から、一瞬だがほぼ全容が望まれる。

2018/01/20

男甑をクローズアップ。よく話題になる烏帽子岩らしきものが見えた。

甑山の解説を再開。

「また、男甑にはシンボルとなる烏帽子岩があり、

女甑には女陰のごとき「赤穴」があり、男女の名の根拠となっている。

赤穴は現在は樹木に覆われ見えなくなっている。」

烏帽子岩とは⁉

男甑山頂から見た烏帽子岩

(右上)男甑の急坂(胸突八丁)から望む女甑

赤穴が見えないかと女甑をクローズアップしてみる。

う~ (´π`;)残念。赤穴らしきものはやはりわからなかった。

ウィキペディア解説には、赤穴に関して興味深い記事も有った。

ほぼ全文になるが、抜粋してみる。

「修験道は栄えていったが、修行者を騙し金品をゆすり取る俗僧や、

強盗目的で修行者を殺害する輩まで現われ、

執権北条時頼が当地を訪れ閉山を言い渡したという言い伝えが残されている。

甑山での修業は女甑の赤穴に安置された秘仏を拝むというものだった。

修行者は二十七日の断食の後険しい山によじ登り、

鎖を伝って岩場を渡り、最後は命綱で逆さ吊りになって、

断崖にある赤穴の中を覗かなければならないという、命がけの荒行であった。

見事「覗きの行」を修めれば、修行者はより高い行者の「位」を得る。

これにちなんで覗きの行によって「及第」した位は「及位」と書いて

「のぞき」と呼ばれるようになり、

やがて修行の場となった山の付近も「及位」と呼ばれるようになったと言われる。」

南山麓にある及位(のぞき)の地名の由来は斯くも深甚なるものだった。

2015/04/09 右手前に突き出した山は前森山(785m)。

2018/05/27 新緑期の甑山

2018/05/27 新緑期の男甑

2017/10/14 紅葉期の男甑、モルゲンロート

2017/10/14 紅葉期の甑山

2016/10/27 晩秋の甑山と前森山

珍しく冬場のモルゲンロートも有った。

2024/02/17

甑山は笹子(じねご)峠(由利本荘市)からも見える。

ただしここは低地ではない。

今まで見て来た甑山よりも優しそうな雰囲気で

男女の配列が逆になっている。左が女甑、右が男甑だ。

2021/04/11

2022/04/24

同じ場所から丁岳(ひのとだけ)も見える。

丁岳(1146m)は丁山地の主峰だが、

極めて奥深い地にあるため、その姿を見ることは至難の業だ。

笹子峠はこの山の姿を間近に望める貴重なポイントだ。

2013/05/10 笹子峠から見た丁岳

2021/04/11 笹子峠から見た丁岳

甑山、丁岳、どちらも見えにくい山々だが、

出羽丘陵の保呂羽山(横手市)に登ったら、ここからは並んで見えた(詳細はこちら)。

2021/11/30 保呂羽山山頂から見た甑山、丁岳。

以上。

(本頁は「新庄で山を見た。」の続きである。)

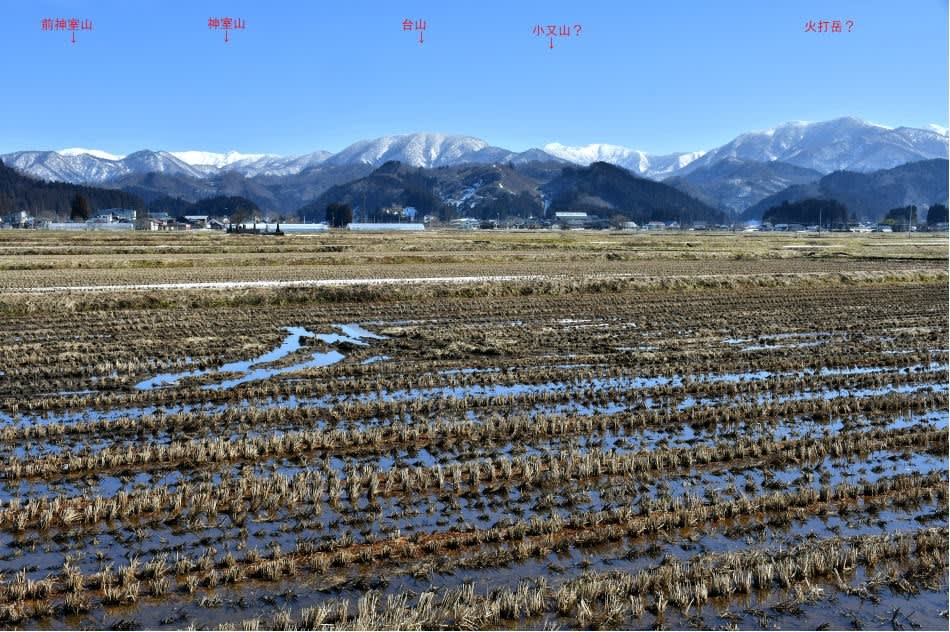

2月17日は久々に晴天との予報だったので、山形県の新庄まで行って山を見ることにした。

新庄で見られる山は多い。月山、葉山、鳥海山、丁岳、神室連峰・・・

第一目的は月山だが、第二は神室連峰。

この日は秋田山形県境付近で夜明けになり、新庄には7時少し過ぎに到着した。

朝は西側の山はよく見えるが、東側にある神室連峰は逆光で見えにくい。

そのため山見は月山など西側にある山から始めた。

神室連峰に関しては、朝は向町盆地(最上町)に入って東側から眺め、

日が高くなったら、新庄にまた戻って西側から眺めるようにアレンジした。

新庄から向町盆地(最上町)に行くには、昔は国道13号線を舟形町まで南下し、

舟形橋を渡ってから、国道47号線を北東に進んだものだが、

現在は新庄市街地の南から国道47号線がいきなり東の山に突入するスタイルに変わっていた。

長尾トンネルを抜けた先は小国川の狭い峡谷を走る。

瀬見温泉を過ぎると、向町盆地が始まるが、最初の集落が鵜杉。

JR鵜杉駅からホンの少しだけ、北(左)へ入ると冒頭写真や次の写真のような山岳風景が広がる。

奥の白く高い山は小又山、左側の白い山々は火打岳かと思ったら、

その南に連なる中先や大尺山だった。

標高は1000m台から最も高い小又山でも1367mしかないが、

何やら2000m級の山なみを見ているような感覚だ。

ウィキペディアを見たら、標高こそ高くはないものの豪雪に磨かれた山容は険しく、

そのことから別名「東北のミニアルプス」と呼ばれる。とあった。

約10年前だったか、初めてこの景色を見た時は長野県、安曇野から眺めた後立山連峰を連想した。

なおこの連峰の山座同定は難しい。

同定作業にあたっては、ネイチャーガイド神室連峰(発行・無明舎)などを参考にさせて頂いたが、

正しいものかどうか。

大尺山や槍ヶ先。

小又山をアップで。

次いで大堀付近から北や北東方向を眺める。

こちらの山岳風景はたいしたことはないが、けっこう広い平地(扇状地)が広がっている。

この平地の名称は向町盆地だが、かつては巨大なカルデラの底だったとも言われている。

左端の白い山は小又山、手前に迫り出しているのは権現山(930m)。

神室山の姿は見えないが、北東側の奥にある高い山は禿岳だ。

あのかげは鬼首カルデラで宮城県になっている。

後ろを振り返ると、大尺山や八森山などの神室連峰が白く大きい。

よく見るためには国道47号線よりも南の水田地帯を走る農道に出た方が好さそうだ。

神室連峰の眺めをしばらく愉しんでみる。

八森山から大尺山にかけて。

八森山を主体に。

槍ヶ先や大尺山など。

小又山。

新庄盆地に戻り、再度、神室連峰を眺めて歩く。

こちらから見える神室連峰、先頭打者は杢蔵山(1022m)だ。

次いで見えるのは火打岳のようだが、どれが山頂なのかよくわからない。

新庄市の北東部、土内に向かう。

奥に見える山は左が台山、右は当初、小又山かと思ったが、天狗森の方が正しいかな。

金山町のすぐ南、国道13号線と交叉するあたりまで来ると、連峰全体が見渡せるようになる。

南側から始めてみる。

小又山らしき山と神室山も見えて来た。

小又山らしき山。この山は神室山よりも2m高く、

連峰の最高峰だが、こちら側から見る姿はあまりパッとしない。

神室山と左に前神室山。

神室山がもっと好く見えないかと金山町から金山川沿いの谷あいに入ってみた。

有屋の集落を過ぎたあたりから。

以上で山形(新庄)側から見た神室連峰は終わり。

その後、秋田に戻り、湯沢市横堀から国道108号線を走って、今度は秋田側から神室山を眺めてみた。

このあたりは秋ノ宮と呼ばれる。ここは菅前総理大臣の出身地だ。

菅氏はこういう風景を見ながら育ったのか。

「秋田県南の山を全部?見る。」へ続く。

(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。)

5月19日の秋田は素晴らしい五月晴れだった。

どこか眺めの好い山に行きたかったが、

いかんせん横手実家への奉公日(屋敷畑の耕うん作業)なので、この日は早朝、下界から限られた山を眺めて我慢する。

まずは鳥海山を。

横手市十文字町郊外から鳥海山

豊満な残雪姿にうっとり。

真南の方角、山形との県境に聳える神室山も。

明日20日は神室山や鳥海山の雪姿をより高い場所から展望したいと思い、

どの山に登るべきか物色してみる。

第一候補として泥湯三山のひとつ、山伏岳が挙がったが、下界から見たらまだ雪がいっぱいだった。

5月19日、横手市増田町から泥湯三山。左から小安岳、高松岳、山伏岳。

結局、一晩考えて、山伏岳は諦め、鬼首の禿岳(「はげ」じゃなく「かむろ」だけ)に決定。

あの山なら雪消えも早そうだ。

といっても禿岳の登山は初めてだ。はたして登れるだろうか。

翌5月20日は禿岳をめざし、秋田市を未明に出発。

秋田自動車道、湯沢横手道路を乗り継ぎ、国道108号線を南下。

朝7時頃、宮城県の鬼首に到着した。

鬼首地区から見た禿岳。

水を張った水田に映る逆さ禿(「はげ」じゃない「かむろ」)が素晴らしかった。

その姿は上越国境の谷川岳を彷彿とさせるものがある。

花立峠に向かう途中から眺めた姿も素晴らしい。

花立高原から見た禿岳。

花立高原からは須金岳もよく見える。

花立高原から見た須金岳。

標高796mの花立峠から歩き出す。比高は僅か465mだ。

花立峠の登山口。

これから辿る稜線がよく見える。

今回のマップ

歩き出してすぐ、最初に出会った花は、コキンバイだった。

コキンバイ

続いて・・・

エチゴキジムシロ

コキンバイは登山口だけだったが、

エチゴキジムシロは山頂近くの稜線にもいっぱい咲いていた。

花立峠は山形との県境にもなっている。突然、西側(山形側)の景色が開ける。

葉山(1462m)

右に月山が並んでいたが、残念。山頂部は靄に包まれていた。

北東側には栗駒山が見えたが、少し靄っていた。

奥の高いのが栗駒山(1627m)、左に伸びるのは秣岳(1424m)。

ほどなく樹林帯に突入。

ミヤマスミレ

オオカメノキ

樹林帯を抜けると・・・

シラネアオイ

ヒメイチゲ

今回、花はあまり期待していなかったが、登ってみると意外にも多くの花が咲いていた。

写真は省略するが、他には下から、ツクバネソウ、ミヤマカタバミ、キクザキイチゲ、カタクリ、

タケシマラン、オオバキスミレ、ノウゴウイチゴ、ショウジョウバカマなど。

また山頂から少し北の稜線にニッコウキスゲ(現在は蕾)の群生地も見つけた。

この山は稜線を登るせいもあり、上半分からの展望は素晴らしい。

来し方(南側)を振り返ると・・・

中央の平らな山は翁峠(1075m)だろうか。右奥の目立つ山は甑岳(1016m)か。

鬼首盆地(カルデラ)を望む。

大柴山、花渕岳への連なり。

遥か彼方の大崎平野は雲海に覆われていた。

山頂付近から鬼首カルデラを俯瞰。

北側を望むと・・・

山頂間近から、北側を望む。左から禿岳北側のピーク、虎毛山、須金岳。右奥に栗駒山。

山頂に立つとやっと、西側にある神室連峰の姿が見えるようになる。

今回の禿岳登山の主たる目的はこれだったのだ。

禿岳山頂(1261m)

神室連峰・神室山(1365m)

神室連峰・火打岳(1238m)

神室連峰の最高峰、小又山(左、1367m)と天狗森(右、1302m)。両方の峰の間に鳥海山が微かに・・・。

今日は神室連峰越しの鳥海山に期待していたのだが、

登山を始めると同時に現れた靄でほとんど見えなくなってしまった。

一日早く19日に来ていたらバッチリだったと思うが、今更それを言ってもしょうがない。

いつかハッキリと見える日もあるだろう

(しっかり見えたのは四年半後の2021年10月25日だった。 ⇒ こちら)。

以上。

5月17日は山形宮城県境にある禿岳(かむろだけ)に登るつもりで未明に家を出ました。

今回は国道13号線を南下ではなく、日本海東北道を南下、由利本荘から108号線に入り、

湯沢市雄勝で13号線、また108号線を走って、宮城との県境を越えました。

こんなややこしいルートを通ったのは、残雪がまだ豊富な鳥海山の朝姿を眺めたかったからです。

ところがこの日はどうしたことか。

晴れていても視程が悪く、鳥海山はさっぱり見えませんでした。

最も山に近づいた(由利本荘市)猿倉地区でもこのレベルでした。

今年は何度も黄砂が来襲していますが、その時を思わせるような感じでした。

まあ、そういう日もあるさと県境を越え、鬼首のカルデラ底から禿岳と対峙しました。

こちらも至近距離ですが、なんか冴えません。

田野地区から禿岳を望む。

田野地区から北側の片倉森を望む。

市営牧場から禿岳を望む。

市営牧場から北側の須金岳を望む。

山形との県境、花立峠(標高796m)に到着しました。

登山口の駐車場には誰も居ません。時刻は6時半と早過ぎました。

外は風が強く、ほぼ暴風という感じ。

視程は悪く、いつもならよく見える栗駒山もほとんど見えませんでした。

今回の禿岳登山の第一目的は山岳展望(少し離れた神室連峰など)です。

特に山頂から望む神室連峰は素晴らしく、視程が好ければ連峰越しに鳥海山、

南に月山も見えるはずですが、今日はいずれも無理でしょう。

第二目的はフレッシュな春の花ですが、こうも風が強いと花が揺れ動いて撮影は難儀するでしょう。

車の中で三十分くらい迷いました。

その間、他の登山者がやって来て登って行きましたが、私は登らないことに決めました。

登山口で見た花、三種類。

タチツボスミレ

コキンバイ

たぶんエチゴキジムシロ

その後は108号線、花渕山バイパスを通って、鳴子温泉に向かいました。

鳴子温泉の西側で47号線に合流、

これから先は西に向かい、最上町を通って新庄に抜け、秋田に戻ることにしました。

途中、尿前の関跡や鳴子峡入り口の看板を見ましたが、今回は寄らずに通過。

県境を越え、山形に入りましたが、

堺田の分水嶺の看板には何か心惹かれるものが有ったので、

一旦通り過ぎてからUターンして寄ってみました。

ここは標高338m、平坦地に有る珍しい分水嶺とのこと。

ちっこい鳥居のある流れが池のような場所に注いでいました。

この池の中間点が分水嶺で、左に流れれば、途中で最上川と合流して、日本海へ。

右に流れれば、途中で北上川と合流して、太平洋・・・

なのでした。

絶景ではないですが、個人的には、不思議と感動する風景でした。

最上町の盆地は向町カルデラという古いカルデラの跡と聞きます。

その北側や西側を仕切る山々は神室連峰です。

この連峰の標高は1000mから1300m程度と低いのに

高く感じるのは何故でしょうか。

最上盆地から眺める姿はとても険しく、

雪崩で削られた急斜面には冬場、ヒマラヤ襞が発生するほどです。

そのため標高よりも高く感じるのかもしれません。

今日は視程が好くないですが、距離が近いので、山の迫力は十分感じられました。

西山や八森山方面を望む。

八森山(1098m)

大尺山 (1194m)

八森山から大尺山までを望む。

鵜杉地区から槍ヶ先や大尺山、小又山方面を望む。

槍ヶ先(1051m)や中先(1128m)、大尺山(1194m)

小又山方面を望む。

(2024年3月、追記。

以上の向町盆地からの神室連峰は2024年2月17日に好く見えました。 ⇒ こちらへ。)

亀割バイパスを走り、新庄盆地に出ると

月山や葉山が西側に見えるものですが、今日は靄でほとんど見えませんでした。

最後に国道13号線、主寝坂峠から見た甑山を。

左が男甑(981m)、右が女甑(979m)

この後、横手実家に立ち寄り、除草剤散布後、どうなったかを確認。

暗い気分で秋田市へ帰宅しました。

「どうする家の事。漏水の次は・・・」に続く。