今回は「本土決戦」(デイヴィッド・ウェストハイマー著 早川書房 1971年刊)という小説を紹介したいと思います。

この小説はタイトル通り、太平洋戦争末期の連合軍による日本本土への上陸攻撃作戦を題材にしたものです。当然ながらフィクションです。これはもう本当に凄い小説でして、初めて読んだ時は頭がクラクラしてしまいました。しかし、それほどの小説なのにあまり知られていません。とてもいい本なのに非常に残念です。なので今回はこの本についてあれこれ書いてみたいと思います。

ご存知の通り史実では、連合軍(米軍主体)が日本本土への上陸作戦を行う前に戦争は終結しています。しかし、連合軍は日本本土侵攻作戦を練って、準備をしていたこともよく知られていますね。

日本本土侵攻作戦をざっくり説明すると「ダウンフォール(破滅・滅亡の意)作戦」と呼ばれ、2段階で計画されていました。1つが「オリンピック作戦」、2つ目が「コロネット作戦」です。オリンピック作戦は九州に上陸・攻略し、各航空基地を確保するのが主な目的です。そしてそこから出撃する航空機の支援を受けて関東方面に上陸、首都を目指すのがコロネット作戦です。

この小説はオリンピック作戦を描いており、九州が舞台。小説の構成としてはいわゆる群像劇です。日米の兵士や市民が無数に登場し、彼らの人となりや行動を細かく描くことで、恐らく世界史上最悪の戦闘となったであろう、本土決戦の様子を浮き彫りにしていきます。戦記やIF戦記などでよく述べられる「●軍●師団が●方面に展開」といった俯瞰的視点は序章のみで、本章は徹頭徹尾「現場の人々の運命」で綴られています。最悪の戦場での日米両軍の兵士や市民の苦悩苦闘がこれでもかというくらいにありありと描かれ、そして彼彼女らの多くが斃れていきます、、。

で、この小説の何が凄いかといいますと、その登場人物達の圧倒的な存在感・リアリティなんですね。読んでいると、まるで「日本本土決戦に関わった人々に、後日インタビューしてまとめたノンフィクション」を読んでいるような気になります。

突入までのわずかな時間で17年の人生を振り返る白菊の特攻隊員、上陸作戦中親が売った車のことが何故かずっと頭から離れない米の新兵、それを迎え撃つ都会育ちの日本陸軍の上等兵、度重なる戦闘のせいで幻覚を見始めしかしそれを一切認めようとしない腕利きの米歩兵伍長、息子や教え子を引き連れて米軍戦車を攻撃しようとする小学校の校長などなど、登場人物の造型、心理描写が本当に迫真に迫っていて、グイグイと引き込まれます。読んでいてふと「あ、これはフィクションなんだ、、」と気付き「ああ、こういう戦闘がなくて本当によかった、、」とホッとする。読書中、それが何度も何度も繰り返されるんです。こんな小説、まあなかなかあるものではありません。

著者は米国人なのですが、日本人の生活の様子や心理描写がもの凄くリアルでびっくりしてしまいます。日本人でもこれほどのものは書けないんじゃないか、というレベル。例えば、米軍上陸を迎え撃つ日本兵の一人、前田上等兵。彼は都会育ちで、海岸の一つのトーチカの守備を任されます。彼が小さな銃眼から、上陸する米軍の舟艇の様子を見たときの感想は「大阪の梅田映画劇場のお気に入りの席からスクリーンをみつめる感じに似ていた」。

これ、凄すぎる描写です。当時の日本の文化水準や地方と都会人の意職の違いなどなどを理解していなければ書けません。例えば、今の日本人でもステレオタイプな日本兵(農村の出で、文化程度もいまいちで、もっさりした感じ、みたいな)を想像しがちで、こういう表現はまあ出てこないんじゃないかと。でも、当時の日本って都会では現代に通じるような生活をしていました。この辺はちょっと調べたらすぐわかります。しかし、米国の作家がここまでの表現ができた、しかも50年も前に、、。もの凄いことです。

で、この例えはほんの一端の一端で、日本人の気持ちがことごとく的確にかつ濃密に描写されていてゾッとするほどです。「まるで見てきたように書く」のが作家なんでしょうけど、レベルが高すぎます。

デイヴィッド・ウェストハイマー氏(1917-2005)は先に書いたとおり米国の作家。フランク・シナトラ主演の映画「脱走特急」の原作「フォン・ライアン特急」(早川書房)の作者です。その他著作はあるのですが、大変失礼ながら日本でよく知られている作家というわけではないようです。 しかし、その実力はこの本を読むだけで十分わかります。

氏は第二次大戦中、米空軍将校として欧州に従軍。B24爆撃機の航空士でした。イタリア戦線で搭乗機が撃墜され、捕虜となりました。「フォン・ライアン特急」はその経験をもとに書かれたようです。元軍人ということで、軍事知識の素地はあったのでしょうが「本土決戦」は日米の陸海空全ての軍とその兵士が登場し、それぞれの描写は実にリアルで、氏がかなり綿密な調査をしたことが伺えます。

訳者の木村譲二氏のあとがきによると、木村氏は翻訳だけでなく事前調査にも協力しており、こちらもかなりの調査を行っています。日本側の描写の凄さは木村氏に拠るところも大きかったのでしょう。ただ、調査をまとめ小説に仕上げたウェストハイマー氏の力量には疑問の余地はないと思います。原題は「LIGHTER THAN A FEATHER」(羽毛より軽い)です。つまりこれは日本の軍人勅諭の「(軍人の)義は山嶽より重く死は鴻毛より軽し」という一文から来ています。木村氏も書かれていますが、タイトルにこの言葉を選んだという点からも、ウェストハイマー氏の洞察力の深さがうかがえるのではないかと。

実際、登場人物の多くは実にあっさりと死んでしまいます。鴻毛のように、、。これまでの彼彼女らの努力や苦労、そして希望は一瞬で消え去ります。その唐突な、突き放されるような「人の死」を描ける作家はそれほど多くはないんじゃないかと。そして、彼彼女らが命を落とす姿を見ているうちに、戦争の本質(と思われるもの、ですが)が伝わってきます。本当に凄い小説です。

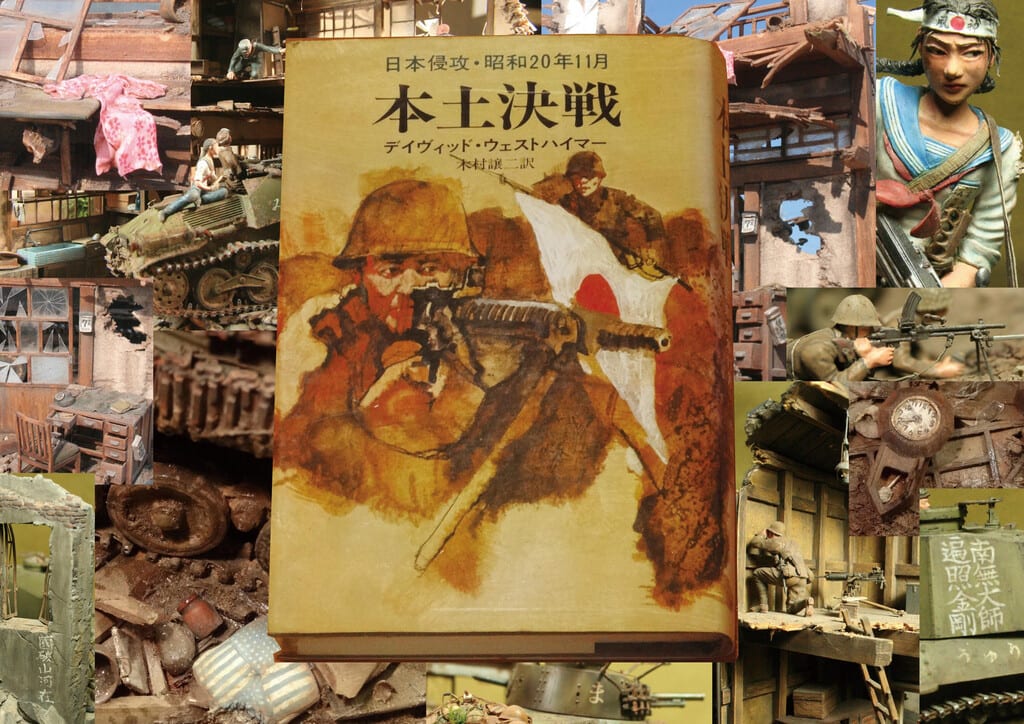

さて、ここで私個人の話になります。私の作る模型の大事な製作テーマの一つとして「日本本土決戦」があります。もう10数年くらい、ちょくちょく作っています。トップの写真はそれらの一部をコラージュしたものです。この本にはかなりの影響を受けました。っていうか、この本がなかったらここまで粘着してなかっただろうな、と。

正確に言うと、この本を読む少し前から本土決戦のジオラマを作っていました。最初作ったとき「これはやりがいのある、続ける意味のあるテーマだな」と思ったんですね。その少し後にこの本を知りました。雑誌(歴史系だったと思う)の書評で紹介されてたんです。

当時、本土決戦についてあれこれ調べてたんですが、そのものの書籍は少なくて「まあ自分で調べるしかないか」と思ってた時期です。なので「あ、面白そう」とすぐ買いました。

読んでみると、先に書いたように驚愕の内容でした。読んだ後、頭がうまく回らなくなる本とか映画って時々ありますけど、これはまさにそれ、でした。「ジスイズイット!」(笑)

先に書いたように「本土決戦というテーマにはなんかあるかも」とは思ってはいましたが、それはかなりぼんやりしたもので、手探りみたいな感じでした。で、これを読んで「これだ!!ここだ!」と思ったんですね。背骨がビッシィ!!と入ったような気がしました。

兵士というのはみんな同じ格好をしています(当然ですが)。でも、それぞれ一人ひとりの唯一無二の人間です。同国人同民族でも生い立ちから考え方からなにからなにまで違います。「日本兵」「米兵」というのは大雑把な括りでしかありません。もちろん一般市民も同様です。当たり前のことですし、それは前から分かっていました。しかし、この本を読むとそのことがより「具体的」に、自分の中で認識できたんですね。

それは、例えば戦記などのノンフィクションを読んでも理解できることですし、実際私もそういう風に考えているつもりでした。しかし、この本の登場人物はとても生き生きとしていて、フィクションなのに本当に「生きている(生きていた)」ように感じられたんです。「ああ、こういう人たちがジオラマにいるように作ればいいのか。いや、作らないといけないんだ」と。

模型を作る際、例えば戦車に乗っているフィギュア一体でも、ただのフィギュアとしてではなく「こいつはどういう奴なのか」と「個人」として考えながら作ったり塗ったりすると、違うものになるような気がするんですね。まあ名前まで考える必要はないと思いますが(笑)でも、名前を考えるくらいの勢いは必要じゃないかと。

フィギュアだけでなく、戦車や建物、小道具でも同じです。ただの模型としてではなく「この家はどういう人が住んでたのかな?」「この鞄の持ち主はどんなだったのかな?」とちょっと考えてみる。そして作ってみる。そうすると「何かが込もる」んじゃないかな、と。なんか呪術・宗教チックですが(笑) しかし模型を作る際、こういうのって案外大事なことなんじゃないかなと思ってます。

そういうのは以前から考えてはいたんですが、この本を読んでからそういうスタンスをもっともっと意識的にしてさらにキッチリやっていこう、と思ったんですね。逆に言うと、その辺を突き詰めないと多分「いいもの」は作れないんじゃないかと。

そうやって「ちょっと考える」ようになるためには、例えばこういう本を読むことは非常に大事なんですね。要するに、先にも書きましたがこの本に出会ったことで私の「本土決戦ジオラマ」に芯・背骨が入ったんです。作りながらこの本を思い出して「この人はああで、この兵士はこうで」と考えると、酔っ払ってても背筋がピシッとなるような(笑)

しかしこの本、2回しか読んでないんです。先日再読しました。10年以上ぶりでしたが、ほとんどの登場人物のことはよく覚えてました。そういう意味でも凄いなあ、と。彼らは「生きてる」んですね。凄い作家ってほんとに凄いんだ、と(語彙力崩壊)

この本はほんとに多くの人に読んで欲しいのですが、残念ながら絶版で入手難です。以前からこの本をブログなどで紹介したいなあと思ってたんですけど、絶版の本をお薦めするのもなんだなあ、とそのままになってました。

しかし、先日再読して「そんなの関係ねえ!いい本はいいんだ!」とツイッターでUPしました。すると、想像以上の反響がありました。有名なフォロワーさんが、購入して下さりご自身で感想をツイート(高評価で嬉しかったです)されたこともあって、反響はさらに広がりました。

で、アマゾンの中古は全部なくなってしまいました。ツイートする前は3000円クラスのが3冊くらいあったったのですが、それはすぐ売れ、1万円越えのプレミアつきのまではけてしまい、びっくり。それはツイートの翌日だったので、まあ多分私のせいなんでしょう(恐ろしいことです、、)。その後日本の古本屋やヤフオクでも見当たらなくなってしまいました、、。なんといいますか、こういう本が読みたいという需要が想像以上にあったということなんでしょう。しかし「読みたいけど売ってない」というコメントもあり、非常に心苦しかったのでした。

すると、私のツイートを見たある方が「復刊ドットコム」でリクエストされていると教えてくれました。ここは、絶版の本のリクエストを個別に募り、ある程度の票が集まると版元に再版を交渉してくれる、というサイト(会社)です。サイトに行って見ると、確かにリクエストされてました。で、こちらも「ツイッターで見たけど売ってないから」(意訳)とコメントが。日付もツイートの翌日(汗)

行き掛かり上、これはもう協力せねば、と私も投票しました。コメントは以下の通り。重複してますが再録します。

「日本本土決戦を描いた小説の大傑作。日米の軍人民間人が入れ替わり立ち代り登場する群像劇です。突入までのわずかな時間で17年の人生を振り返る白菊の特攻隊員、親が売った中古車のことが何故か頭から振りほどけないままま日本本土に上陸する米の新兵、それを迎え撃つ都会育ちの日本軍上等兵、度重なる戦闘のせいで幻覚を見始める腕利きの米歩兵、息子や教え子を引き連れて米軍戦車に向かう小学校の校長などなど、リアルすぎる人物描写に絶句します。読んでいるうちに、自身もその戦闘の渦中にいるような気がして、本土決戦の「ノンフィクション」を読んでいる気になってしまいます。そして、ふと「ああ、これはなかった戦闘だったんだ。小説なんだ」と気が付いて心底ほっとします。小説の「力」を心の底から感じさせてくれる傑作です。今でこそ、多くの人に読んで欲しい1冊です。」

以上です。熱い、というか暑苦しい(笑)

このリクエストは、どうも期限がないようでとにかく投票が集まるのを待つ、というシステムらしいです。もし「読みたい!」という方はぜひ投票して下さい。もちろん匿名・HNで投票できますし、登録は簡単です。

しかし、現在13票。なかなか難しいかもですねえ、、。しかし、他の復刊された本の投票数を見ると数百票で復刊されてたりもするので、投票してみる価値はあると思います。要は「これが復刊されたら買う!」という人がどれくらいいるのかのマーケティング、ということですからね。数百人が意志表明するだけでも、プロの方々は「これは売れる・売れない」が分かるんでしょう。

これとは別に、確実にこの本を読む手段はあります。図書館です。身近な図書館に蔵書がなくとも、リクエストすると蔵書のある近在の図書館から取り寄せて借りることができます。数週間くらいかかる(これは図書館によって違うかも)のですが、一番確実な方法です。どうしてもすぐ読みたい!という方はこちらを利用してみてください。それにしても、図書館はこういうサービスをきちんとしてくれるからほんとにありがたいですね、、。

で、近いうちに早川書房さんに個人的に再版希望のメールを送ろうかな?と思ってます。まあダメもとではありますが、一定数の需要がある、ということだけでもお伝えしておこうかな?と。

それにしても、不思議なんですね。とても素晴らしい小説なのに、なぜ再版も文庫化もされないのか。外国の小説ではありますが日本が舞台ですから関心は高いでしょうし(ツイッターの反響を見てもそれがよくわかります)、営業的にもハードルは低いはずです。ひょっとすると、権利関係などで再版が難しいのかも?とも思ったりもしますが、その辺は部外者には分からないことです。なので、まあいち読者として「とてもいい本なので紹介したい。復刊してほしい」とこういう風にアピールすることは問題ないだろう、とUPした次第です。

というわけでお終いです。今回は文章ばかりでしかも長々と書いてしまいました。ああ、それにしてもこの本たくさんの人に読んでほしいなあ、、。