今回は、イラスト集です。2回目になります。このブログですでに掲載したものが多いのですが、どんどん過去の記事に埋もれてしまって、もったいないなあと思わないこともないので(笑)カテゴリーにしてまとめておきたいと思います。これは、最近描いた絵です。最後に紹介します。

こちらは九五式軽戦車。最近UPしたやつですね。

モチーフになったのは「アメリカ人の見た日本 50年前」(毎日新聞社)という、終戦直後の日本を米軍人が撮影したカラー写真を中心にした写真集に載ってる一枚です(P77に掲載)。田んぼに突っ込んで放置されている95式軽戦車の様子にとても心魅かれてたので、描いてみました。夏っぽい絵なので、後日暑中見舞いのはがきにしました(笑)

水彩画は、絵の具が乾いてから消しゴムをかけると下書きの鉛筆の線が消えて、コントラストが強調されたようになります。上の九五式の絵を描いているときにたまたま気付いて、最初からそのつもりで試しに描いてみたのがこの絵です。

これはこれで、なんか好きな雰囲気なので、このテイストでもっと描いてみたいです。壊れた兵器とか、廃墟とかの絵に合いそうです。

次は銃の絵です。「豊和R6A」という試作銃です。豊和工業が作った、六四式小銃の試作型のひとつ。

六四式と微妙に違っていて、とても好きなんです。こっちの方がいいなあとか思ったり(笑)なんとなく、旧軍時代のデザインのテイストを受け継いでいるような気がします。日本軍が開発した自動小銃みたいな。で、他の試作型も、M16とかM14みたいなのもあって、どれも好きなんですよ、、。

こちらは南部式機関銃。日本軍が機関短銃の研究・開発を始めたころの、最初期の銃です。名前の通り、南部麒次郎氏の設計によるもの。

ピストルグリップ内にマガジンを入れて、全長を短くするというレイアウトは、恐らく世界で始めてだったのでは。Wz23やUZIなどより、かなり早いですね(だからどーした、といわれると困るのですが、、)。野戦用、というより特殊部隊用といったほうがしっくりくるような、先進的なデザインです。とはいえ、写真がほとんどなく、性能もどんなものだったのか不明で、もっとよく知りたい銃のひとつです。日本軍の初期の機関短銃はどれもとても興味深いので、自分なりにブログでなんか書きたいなあと思って、このイラストを描きました。で、それきりとなってます(笑)。

で、これは一〇〇式機関短銃前期型です。一〇〇式についてもあれこれ興味深い点があるので、ブログで書こうと思って、それきりになってます(笑)。イラストはそのときのためのものですが、今回フォルダを漁って見つけるまですっかり忘れてました。割と最近のことなんですけどね、、、。今回はオミットしましたが、後期型のもしっかり描いてました。

機関短銃についても一〇〇式についても、それぞれそのうち書きたいと思ってます。

こちらはショーシャM1915。第一次大戦時のフランスの軽機関銃です。中四国AFVの会用のイラストで描こうと思って、とりあえず描いてみたもの。絵はなんでもそうだと思うのですが、銃もとりあえず描いてみるのがいいですね。全体の構成とかディテールがなんとなく頭に入るので、次に描くときにかなり楽です。

この銃の性能については、基本的にいい話を聞かないですね(笑) 戦争後、一気に見なくなったのはそういうことなんでしょうねえ、、。その後もずっと使われたBARやルイスとかと対照的です。でも、ほんと好きなんですよね、これ。単品でもいいので、1/12で作りたいと思ってます。

これは中四国AFVの会の広報用に描いたイラスト。2015年の第15回のパンフレットなどに使用しました。モチーフは日本海軍陸戦隊。ベルグマンはかっこいいですね。海軍は、機関短銃を自動拳銃と呼称していたそうです。海軍の自動拳銃についても、またいろいろ書いてみたいです。

海軍の敬礼は脇を締めて、手のひらを内側にします。脇を締めるのは艦内が狭いからだそうで、手のひらを内側にするのは、船内の作業で汚れた手のひらを上官に見せるような失礼をしないためだそうです。へー。陸軍は、ひじを上げて、手のひらを水平にします(以上、間違ってるかもしれないので、参考程度にしてください(笑))。なんであれ、こういう公になるイラストを描くときは、それなりにあれこれ調べるのですが、知ってるつもりのことでも全然知らなかったりして、ほんとためになりますね。

こちらは、AFVの会用に描いて、没にしたやつです。思いついたので描いてみたのですがあまりにアレなので、自主規制しました。そのまま清書して「今年のパンフはこれでいきましょう!」とぶちあげて実行委の方々が困る顔を見てみたい気もしましたが、ほんとに怒られると怖いのでやめました(笑) Mkb42は大好きですが、嫌がらせみたいに線が多くて、描くのが難しいです。機関部と銃身部のパースが狂ってますが、まあいいじゃないですか。フトモモに刺してるのは、ヒットラーユーゲントの短剣です。

この絵も以前ブログに掲載したものですが、再掲載にあたって加筆・修正(笑)してます。「裏中四国AFVの会」(どんな会だ)みたいなのがあれば、清書してそのパンフに使いたいところですが、、。

で、その年に使ったのがこれです。最近顔を描き直した修正版です。

ポーズがMkb姉ちゃんとなんとなく似てますね。第一次大戦期のジタンのパッケージがよくわからなかったので、大戦間のものと思われるやつにしました。どーでもいいのですが、ポルコ・ロッソもジタンを吸ってるんですね。画像検索をしてるときに知りました。

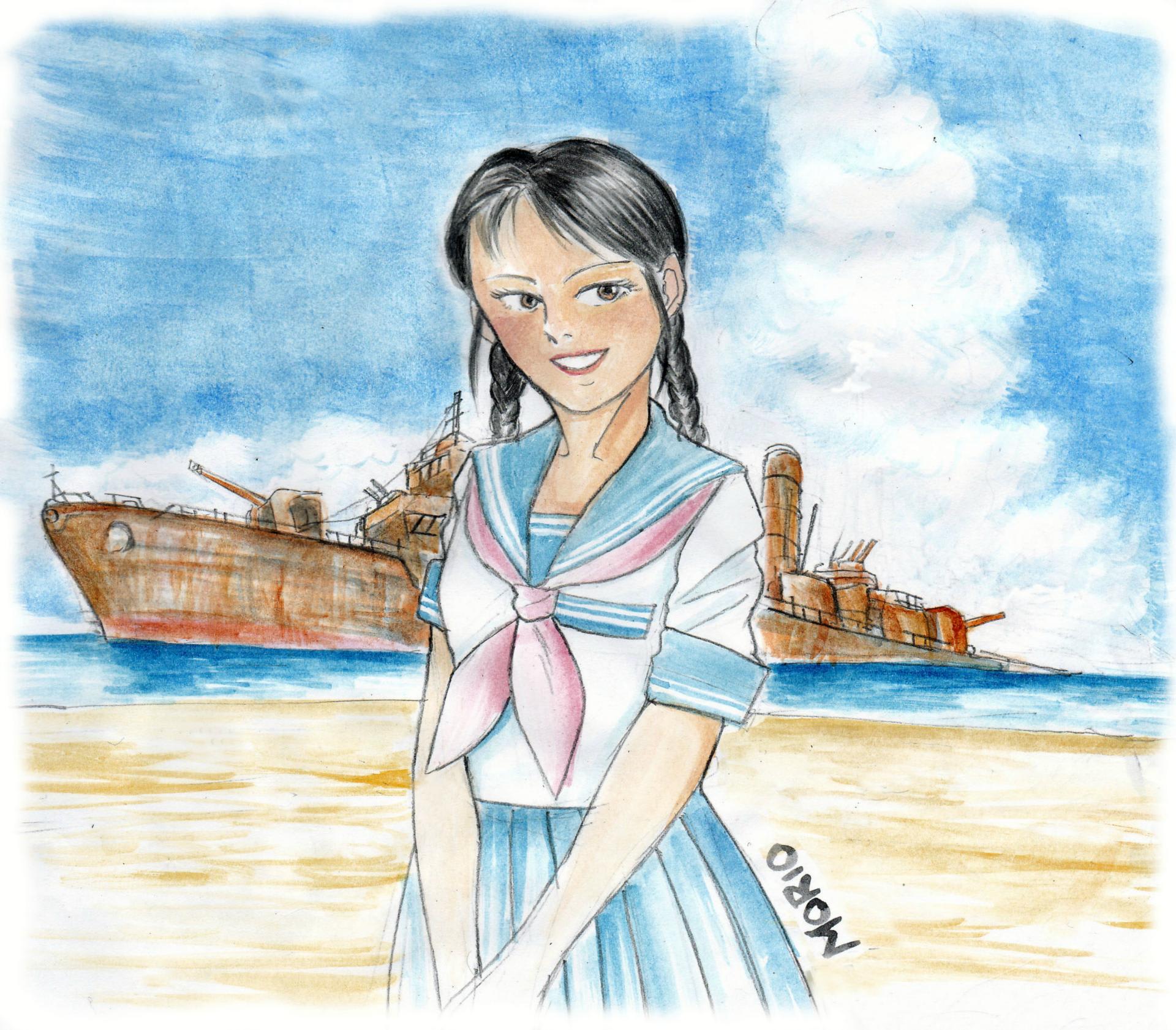

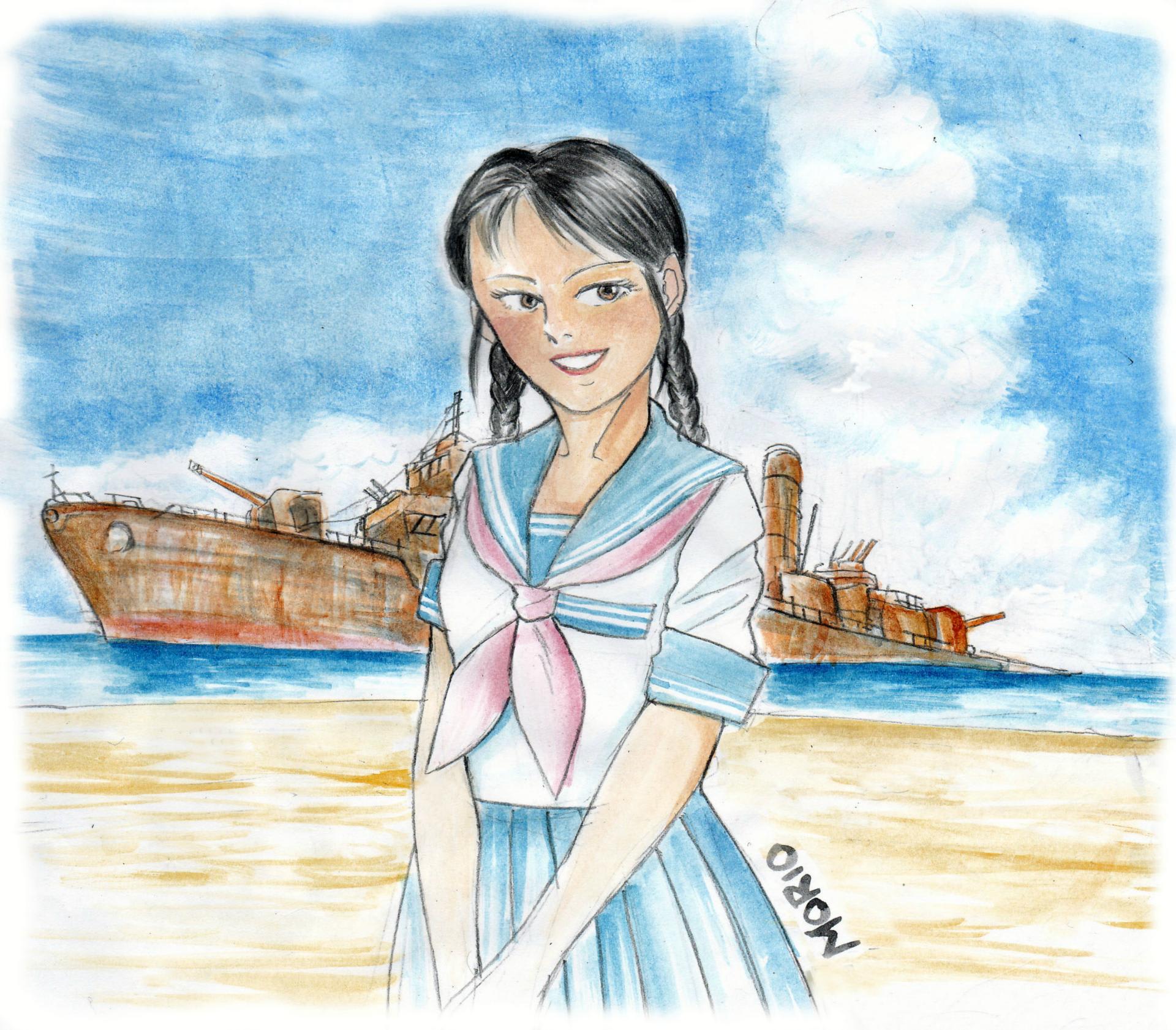

というわけで、銃とかアレなお姉ちゃんとか、あんまり健全な絵を描いてないなあと思ったので、描いてみたのがこちら。思いつくままにつらつら描きました。

やっぱり、あんまり、ぜんぜん健全じゃないですね、、。で、この絵の意味はなにもありません。すいません。廃船ってなんかいいですよね。廃虚の写真集はたくさん出てますが、廃船の写真集はまだ見たことがありません(洋書にはあるんでしょうけど、、)。アラル海の干上がった砂漠の廃船群やチッタゴンの大型船の解体現場の写真集とかあれば、絶対買うんですけどねえ、、。廃船ブーム、こないかなあ、、。

最後はこちらです。これは真面目な絵です(と書くと、これまでの絵は不真面目なのか、というわけではなくて、、、。テーマが、という意味です)。今年の初夏から夏にかけて、戦争に関係することで出歩くことが何度かありました。地元の空襲の遺構を見に行ったり、戦艦大和の乗組員の方の講演を聞いたりしました。どれもたまたま、いきがかり上そうなったことなのですが、本や映画を観るのとはまた違った、ダイレクトな感じで「戦争」に触れることになりました。これらは、自分の中で結構なインパクトのある体験でした。(その中には、またブログで書きたいと思ってるものもあります)。それらの印象が核になって、だんだん自分の頭の中で膨らんできて、形になってきたイメージを描いたのがこの絵です。

これはイメージ画なので、今後この絵をどうしたものか、まだ全然考えてません。これでお終いかもしれませんし、もっときちんとした絵にしたいと思うようになるかもしれません。まだちょっとよくわかりません。でも、とりあえず絵にしてみたかったということです。

絵は、イメージをわりとすぐに「形」にして、こうやって提示できるからとてもいいなあと思ってます。よくよく考えると、模型って「イメージ画」とか「ラフ」とか「スケッチ」に該当するものがないんですね。製作途中のものは、あくまで「完成前の姿」であって、独立したものじゃないんですよね、、。

というわけで、また絵がたまったら「その3」をUPしたいと思います。

それでは。

こちらは九五式軽戦車。最近UPしたやつですね。

モチーフになったのは「アメリカ人の見た日本 50年前」(毎日新聞社)という、終戦直後の日本を米軍人が撮影したカラー写真を中心にした写真集に載ってる一枚です(P77に掲載)。田んぼに突っ込んで放置されている95式軽戦車の様子にとても心魅かれてたので、描いてみました。夏っぽい絵なので、後日暑中見舞いのはがきにしました(笑)

水彩画は、絵の具が乾いてから消しゴムをかけると下書きの鉛筆の線が消えて、コントラストが強調されたようになります。上の九五式の絵を描いているときにたまたま気付いて、最初からそのつもりで試しに描いてみたのがこの絵です。

これはこれで、なんか好きな雰囲気なので、このテイストでもっと描いてみたいです。壊れた兵器とか、廃墟とかの絵に合いそうです。

次は銃の絵です。「豊和R6A」という試作銃です。豊和工業が作った、六四式小銃の試作型のひとつ。

六四式と微妙に違っていて、とても好きなんです。こっちの方がいいなあとか思ったり(笑)なんとなく、旧軍時代のデザインのテイストを受け継いでいるような気がします。日本軍が開発した自動小銃みたいな。で、他の試作型も、M16とかM14みたいなのもあって、どれも好きなんですよ、、。

こちらは南部式機関銃。日本軍が機関短銃の研究・開発を始めたころの、最初期の銃です。名前の通り、南部麒次郎氏の設計によるもの。

ピストルグリップ内にマガジンを入れて、全長を短くするというレイアウトは、恐らく世界で始めてだったのでは。Wz23やUZIなどより、かなり早いですね(だからどーした、といわれると困るのですが、、)。野戦用、というより特殊部隊用といったほうがしっくりくるような、先進的なデザインです。とはいえ、写真がほとんどなく、性能もどんなものだったのか不明で、もっとよく知りたい銃のひとつです。日本軍の初期の機関短銃はどれもとても興味深いので、自分なりにブログでなんか書きたいなあと思って、このイラストを描きました。で、それきりとなってます(笑)。

で、これは一〇〇式機関短銃前期型です。一〇〇式についてもあれこれ興味深い点があるので、ブログで書こうと思って、それきりになってます(笑)。イラストはそのときのためのものですが、今回フォルダを漁って見つけるまですっかり忘れてました。割と最近のことなんですけどね、、、。今回はオミットしましたが、後期型のもしっかり描いてました。

機関短銃についても一〇〇式についても、それぞれそのうち書きたいと思ってます。

こちらはショーシャM1915。第一次大戦時のフランスの軽機関銃です。中四国AFVの会用のイラストで描こうと思って、とりあえず描いてみたもの。絵はなんでもそうだと思うのですが、銃もとりあえず描いてみるのがいいですね。全体の構成とかディテールがなんとなく頭に入るので、次に描くときにかなり楽です。

この銃の性能については、基本的にいい話を聞かないですね(笑) 戦争後、一気に見なくなったのはそういうことなんでしょうねえ、、。その後もずっと使われたBARやルイスとかと対照的です。でも、ほんと好きなんですよね、これ。単品でもいいので、1/12で作りたいと思ってます。

これは中四国AFVの会の広報用に描いたイラスト。2015年の第15回のパンフレットなどに使用しました。モチーフは日本海軍陸戦隊。ベルグマンはかっこいいですね。海軍は、機関短銃を自動拳銃と呼称していたそうです。海軍の自動拳銃についても、またいろいろ書いてみたいです。

海軍の敬礼は脇を締めて、手のひらを内側にします。脇を締めるのは艦内が狭いからだそうで、手のひらを内側にするのは、船内の作業で汚れた手のひらを上官に見せるような失礼をしないためだそうです。へー。陸軍は、ひじを上げて、手のひらを水平にします(以上、間違ってるかもしれないので、参考程度にしてください(笑))。なんであれ、こういう公になるイラストを描くときは、それなりにあれこれ調べるのですが、知ってるつもりのことでも全然知らなかったりして、ほんとためになりますね。

こちらは、AFVの会用に描いて、没にしたやつです。思いついたので描いてみたのですがあまりにアレなので、自主規制しました。そのまま清書して「今年のパンフはこれでいきましょう!」とぶちあげて実行委の方々が困る顔を見てみたい気もしましたが、ほんとに怒られると怖いのでやめました(笑) Mkb42は大好きですが、嫌がらせみたいに線が多くて、描くのが難しいです。機関部と銃身部のパースが狂ってますが、まあいいじゃないですか。フトモモに刺してるのは、ヒットラーユーゲントの短剣です。

この絵も以前ブログに掲載したものですが、再掲載にあたって加筆・修正(笑)してます。「裏中四国AFVの会」(どんな会だ)みたいなのがあれば、清書してそのパンフに使いたいところですが、、。

で、その年に使ったのがこれです。最近顔を描き直した修正版です。

ポーズがMkb姉ちゃんとなんとなく似てますね。第一次大戦期のジタンのパッケージがよくわからなかったので、大戦間のものと思われるやつにしました。どーでもいいのですが、ポルコ・ロッソもジタンを吸ってるんですね。画像検索をしてるときに知りました。

というわけで、銃とかアレなお姉ちゃんとか、あんまり健全な絵を描いてないなあと思ったので、描いてみたのがこちら。思いつくままにつらつら描きました。

やっぱり、あんまり、ぜんぜん健全じゃないですね、、。で、この絵の意味はなにもありません。すいません。廃船ってなんかいいですよね。廃虚の写真集はたくさん出てますが、廃船の写真集はまだ見たことがありません(洋書にはあるんでしょうけど、、)。アラル海の干上がった砂漠の廃船群やチッタゴンの大型船の解体現場の写真集とかあれば、絶対買うんですけどねえ、、。廃船ブーム、こないかなあ、、。

最後はこちらです。これは真面目な絵です(と書くと、これまでの絵は不真面目なのか、というわけではなくて、、、。テーマが、という意味です)。今年の初夏から夏にかけて、戦争に関係することで出歩くことが何度かありました。地元の空襲の遺構を見に行ったり、戦艦大和の乗組員の方の講演を聞いたりしました。どれもたまたま、いきがかり上そうなったことなのですが、本や映画を観るのとはまた違った、ダイレクトな感じで「戦争」に触れることになりました。これらは、自分の中で結構なインパクトのある体験でした。(その中には、またブログで書きたいと思ってるものもあります)。それらの印象が核になって、だんだん自分の頭の中で膨らんできて、形になってきたイメージを描いたのがこの絵です。

これはイメージ画なので、今後この絵をどうしたものか、まだ全然考えてません。これでお終いかもしれませんし、もっときちんとした絵にしたいと思うようになるかもしれません。まだちょっとよくわかりません。でも、とりあえず絵にしてみたかったということです。

絵は、イメージをわりとすぐに「形」にして、こうやって提示できるからとてもいいなあと思ってます。よくよく考えると、模型って「イメージ画」とか「ラフ」とか「スケッチ」に該当するものがないんですね。製作途中のものは、あくまで「完成前の姿」であって、独立したものじゃないんですよね、、。

というわけで、また絵がたまったら「その3」をUPしたいと思います。

それでは。

ヘッドホンなどは、アーマーモデリング誌で詳しく紹介されていたので、ほんと助かりました。こういうのって、出来るだけ細かく描きたいのですが、なかなか詳細のわかる写真ってないですから、、。拳銃のステアーM1912も、月刊Gun誌で特集されていたので助かりました。でも、この拳銃はドイツでは警察部隊でしか使用されなかったそうです。まあでも、好きなので描きました。スライドの「08」という刻印は、ドイツ向けの9ミリパラベラム弾用の印です(オリジナルは9ミリステアー弾なのです)。モデルガン、出ないかなあ、、、。って、さっきから銃の話ばかりですね。すいません。

ヘッドホンなどは、アーマーモデリング誌で詳しく紹介されていたので、ほんと助かりました。こういうのって、出来るだけ細かく描きたいのですが、なかなか詳細のわかる写真ってないですから、、。拳銃のステアーM1912も、月刊Gun誌で特集されていたので助かりました。でも、この拳銃はドイツでは警察部隊でしか使用されなかったそうです。まあでも、好きなので描きました。スライドの「08」という刻印は、ドイツ向けの9ミリパラベラム弾用の印です(オリジナルは9ミリステアー弾なのです)。モデルガン、出ないかなあ、、、。って、さっきから銃の話ばかりですね。すいません。

こんな感じのビルが夢の中では「東京タワー」だった、ということは覚えています。なので、タイトルは「東京タワー」(笑) ビルの空白のところにタイトルとか作者名を入れようかなあと思ってました。今でもこういう世界観で漫画を描きたいとは思ってるんですけど、、、。

こんな感じのビルが夢の中では「東京タワー」だった、ということは覚えています。なので、タイトルは「東京タワー」(笑) ビルの空白のところにタイトルとか作者名を入れようかなあと思ってました。今でもこういう世界観で漫画を描きたいとは思ってるんですけど、、、。