令和元年も残すところ半月。

土曜日、九州国立博物館で開催中の特別展「三国志」を観に行く予定でしたが、「令和元年のうちに、あの『坂本八幡宮』にお参りしよう。」とふと思い立ちました。

博多バスターミナルの太宰府駅行きバス乗り場は毎度のことながら行列。

私の次の人は乗り切れず次のバス待ち。

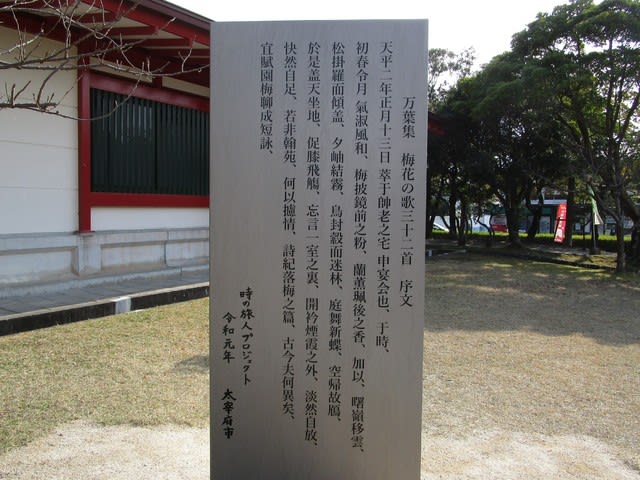

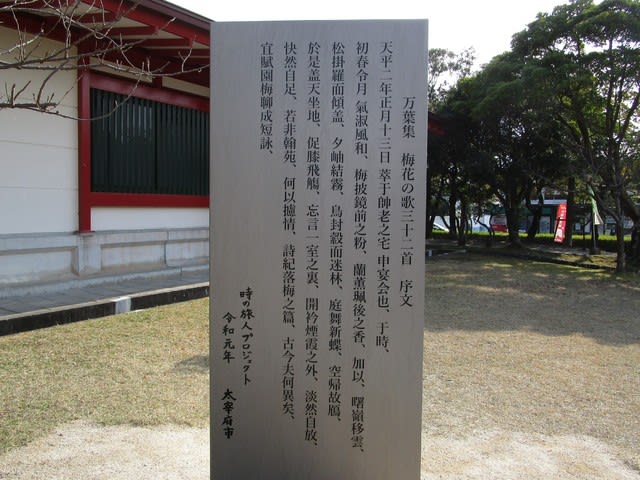

「大宰府政庁前」で降車するとすぐに「大宰府展示館」という資料館がありますが、「令和」の典拠となった「万葉集」の「梅花の歌三十二首序文」のプレートがあります。

そのすぐ横が「大宰府政庁」の❝入口❞。

7世紀後半、大和朝廷は「那の津」の官家をここに移し、奈良・平安時代を通して、九州を治め、国の西の守り、外国との交渉の窓口となる役所とした「大宰府」、その規模は平城京・平安京に次ぐ大きなものだったそうです。

往時を想像させる立派な礎石が残っています。

今は公園になっていて、「令和」フィーバーの頃の騒々しさもなくなり、みなさんのんびりと。

この大宰府政庁を抜けると(北西に進むと)、あの「坂本八幡宮」があります。

坂本八幡宮は、このあたりに大伴旅人さんの邸宅があったことから「令和ゆかりの地」と言われていますが、古代、大宰府や九州を守護する寺であった四王寺が形を変えながら、現在は坂本地区の鎮守となっているお宮です。

小ぢんまりとした、心地よい大きさ、という感じ。

今は訪れる人もひと段落し、ゆっくりとお参りできます。

(混雑も覚悟していたのですが、良かったぁ。)

(混雑も覚悟していたのですが、良かったぁ。)

さっそくお参りします。

(左には「令和」の額が置かれてあって、記念撮影できるようになっています。)

(左には「令和」の額が置かれてあって、記念撮影できるようになっています。)

急造の社務所でしょうか、御朱印の書き手が5名、受付は地域のボランティアの方でしょうか2名という態勢。

待っている間に境内をいろいろ見てみますが、❝令和もの❞があふれています。

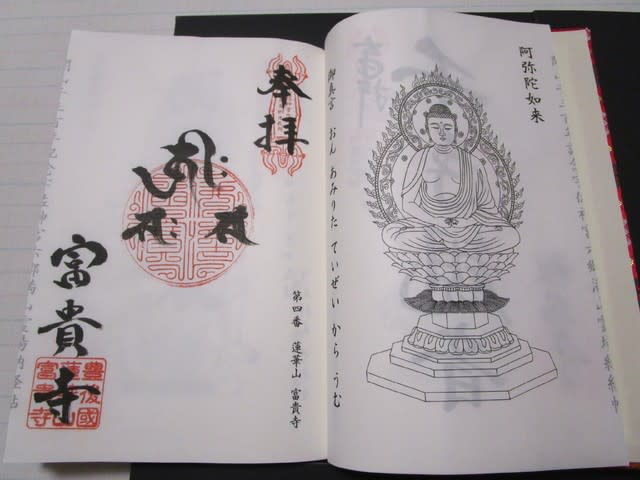

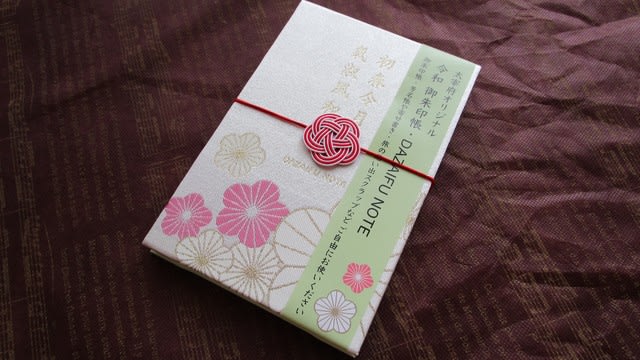

職場の方からいただいた「令和 御朱印帳 DAZAIFU NOTE」を今こそデビュー! とばかりに持参。

10分も待たずに御朱印をいただくことができました。

何だか、いい一年の締めくくり(ちょっと早いですが)になった気持ちがしました。

5月にはおそらく大混雑だったであろう参道(?)を戻ります。

今年は各地でまだ紅葉しているとニュースでやっていましたが、ここも紅葉中。

大宰府政庁跡、坂本八幡宮、梅や桜の季節にも訪れたい、とても気持ちが豊かになる所でした。

コミュニティバスに乗って太宰府駅へ。

(あれっ?駅がきれいになってる。)

(あれっ?駅がきれいになってる。)

九州国立博物館に行く前に、せっかくなので太宰府天満宮にもお参りします。

いつものことで大賑わいですが、偶然知り合いの方と会ったところ、「息子が受験生なので、お参り、御朱印、お守りをいただきに。」とのこと。

確かに言われてみれば、いつもよりも日本人の参拝者が多い気がします。

太宰府天満宮レベルになると、御朱印授与態勢はシステマティック。

行列がどんどん進んで行って、10分ぐらいでいただきました。

境内をちょっと戻って、九州国立博物館へ。

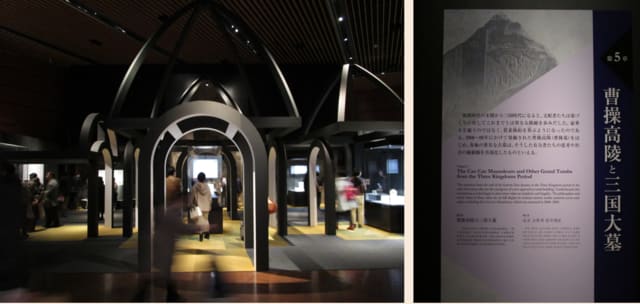

長いエスカレーターを上り、長いムービングウォークを歩くと、ここに出ます。

会社の方で「三国志」を観に行ったという方が、写真をイントラにアップしていて、「音声ガイドを借りることをおススメします!」と書いておられたので、迷わず借りました。

何と、音声ガイドは「選べる豪華2種類」。

「通常版」(550円税込)は、歌手の吉川晃司さんがナビゲート。吉川英治作「三国志」の物語と対比させながら、出土品が伝える❝リアル三国志❞に迫ります。

「『真・三國無双』シリーズコラボ版」(800円税込)は、ゲーム「真・三國無双」シリーズから、4人の武将が音声ガイドに登場。

もちろん私は通常版を借りました。

いきなり「関羽像」がお出迎え。

(大迫力です。)

(大迫力です。)

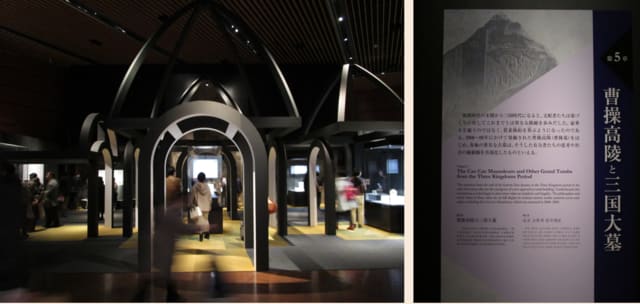

特別展「三国志」は全作品撮影OK。

「獅子」と「儀仗俑」(ぎじょうよう)。

赤壁の戦いのコーナーでは、「弩機」(ボーガンみたいなもの)と千本の矢で実際の戦いを再現。

曹操のお墓「曹操高陵」を実寸で再現。

出土品の、最古の白磁(隋の時代に登場する白磁の300年前!)ではないかと注目される罐(かん)(=壺)と、曹操を意味する「魏武王」(ぎのぶおう)と刻まれた石の札も展示(海外初公開)。

私の年代では「懐かしい~」と感動ものの、NHK「人形劇三国志」で使われた川本喜八郎さんの人形も勢揃い。

(左写真のセンターは曹操、右写真のセンターは劉備、右は諸葛孔明。)

(左写真のセンターは曹操、右写真のセンターは劉備、右は諸葛孔明。)

孔明の森本レオさんの声が今にも聞こえてきそうでした。

たっぷり1時間半はいたでしょうか、時間の経過を忘れるほど楽しかったし、勉強になりました。

開催は1月5日までと残り僅かですが、おススメです。

もし行かれる方は、音声ガイド、借りてくださいねぇ。(笑)

(列を作って博多座に入って行きます。この先で消毒・検温など。)

(列を作って博多座に入って行きます。この先で消毒・検温など。)

(サイン入り。裏がハガキになっています。)

(サイン入り。裏がハガキになっています。) (美味しかったです。)

(美味しかったです。)

(斎場御嶽は「せーふぁーうたき」。)

(斎場御嶽は「せーふぁーうたき」。)

(梅ヶ枝餅屋の看板で一番味がある看板。)

(梅ヶ枝餅屋の看板で一番味がある看板。)

(天満宮参道から外れて国博通りに入る所にある浮殿。)

(天満宮参道から外れて国博通りに入る所にある浮殿。)

(出口付近の写真コーナー。)

(出口付近の写真コーナー。)

(2分咲きってところでしょうか。)

(2分咲きってところでしょうか。)

(❝窓口❞が10個くらい並んでいました。)

(❝窓口❞が10個くらい並んでいました。)

(左:柄ウォールナット×ビーチ、右:柄ビーチ×ウォールナット。)

(左:柄ウォールナット×ビーチ、右:柄ビーチ×ウォールナット。) (かなりささくれ立っていて、「大丈夫だろうか?」と思ってしまう瞬間。)

(かなりささくれ立っていて、「大丈夫だろうか?」と思ってしまう瞬間。)

(落ち着いた風合いになりました。)

(落ち着いた風合いになりました。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(この御朱印帳のトップページに書かれています。)

(この御朱印帳のトップページに書かれています。)

(混雑も覚悟していたのですが、良かったぁ。)

(混雑も覚悟していたのですが、良かったぁ。) (左には「令和」の額が置かれてあって、記念撮影できるようになっています。)

(左には「令和」の額が置かれてあって、記念撮影できるようになっています。)

(あれっ?駅がきれいになってる。)

(あれっ?駅がきれいになってる。)

(大迫力です。)

(大迫力です。)

(左写真のセンターは曹操、右写真のセンターは劉備、右は諸葛孔明。)

(左写真のセンターは曹操、右写真のセンターは劉備、右は諸葛孔明。)

(高さ何と10m!)

(高さ何と10m!) (中央に高灯籠、右にキャナルシティが見えます。)

(中央に高灯籠、右にキャナルシティが見えます。)

(中央、白っぽいカップが私が使っているものと同じもの。)

(中央、白っぽいカップが私が使っているものと同じもの。) (下のお皿は

(下のお皿は (竹のスプーンは、別府に旅行に行った時に「

(竹のスプーンは、別府に旅行に行った時に「 (裏面。)

(裏面。) (ペアでいただきました。)

(ペアでいただきました。)

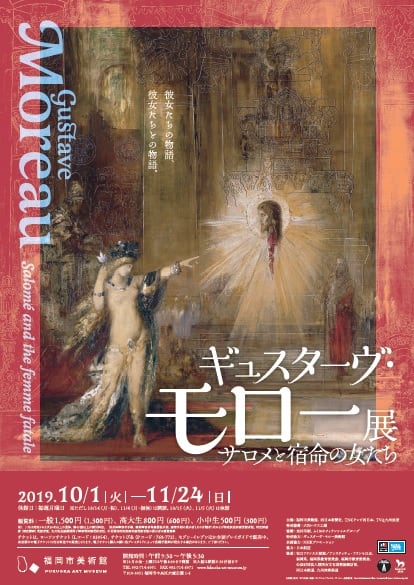

(パンフレットです。)

(パンフレットです。) (開会式の様子。)

(開会式の様子。) (多分これらが「刀剣乱舞」のキャラなんでしょうね。)

(多分これらが「刀剣乱舞」のキャラなんでしょうね。) (単眼鏡。ネットより拝借。「刀剣乱舞」のキャラバージョンもあるらしい。)

(単眼鏡。ネットより拝借。「刀剣乱舞」のキャラバージョンもあるらしい。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)