絵手紙は常に季節を先取りします。

【わんぱう】を初めて使いました

粉状のものを水で溶かして絵を描きます

①巻紙の表側にわんぱうで絵を描く

②わんぱうがしっかり乾いてから裏側に彩色する

「これ!着物みたいですね?」

「ハイ、浴衣ですよ」

始まりは厚紙で浴衣、帯の型紙を作ることから・・・・

「まず、巻紙にわんぱうの抜け方を練習しましょう

その前に細小筆で墨で描いてみます。細く細く描きます。一筆画ですね、

「例えばトンボの場合、先っぽ、ぼたっとならないように、

お目目を点々その間にアタマを点々、すっと延ばして胴体、羽は先っぽ太くすっとね。」

野路菊、メダカ、たで草、サクランボと次々お手本描いていかはる先生

見てると魔法みたい、「一筆画も、いいもんですよ~」とおっしゃりながら・・・・

「わんぱうが乾くと何が描いてあるのか解らなくなるから注意して下さいよ~~」

ホントその通り裏から彩色すると模様が白く浮き上がるように出てくるんですが

思っていた絵と違うのがでてきたり・・・これはイケマセン

先に巻紙を浴衣、帯の型に切って、表側にトンボや野路菊を線描きします。

しっかり乾いてから裏側に彩色します。

しっかり乾いてないと絵がハッキリクッキリ出ないんですわ・・・

彩色するときは淵をしっかり塗らないと、ハガキに貼った時、境目がぼやけるんですよ

顔彩がしっかり乾いてから、まず浴衣に帯を貼って、ハガキに貼ります

これもしっかり乾いてないと浴衣がグチャグチャっとなってしまうんですわ・・・

絵手紙教室、時々、工作のようなことします。

これがなかなか楽しいんですよ・・・・

どんな模様にしようかとかどんな色にしようかとかおしゃべりしながら手の方も動かさないと、時間までに仕上がらないんですけどね・・・・・

やっと一枚、トンボ模様をハガキに貼るとこまでできたんです

総評の時「帯の色をもうちょっと濃くすれば良かったですね・・・」先生のアドバイス

ウチに帰って、他のを、おさらいで描いたときちょっと濃いめに塗り直しましたのよ(実は・・・)

ウチで子供達に「これ、何に見える?」「うなぎが桶の中に居るん?」「ちゃいますがな、メダカちゃんよ、池で泳いでるんよ」「これは?」「トンボやろ」「よしよし・・・」

浴衣と帯の色の組み合わせ、難しいですね。

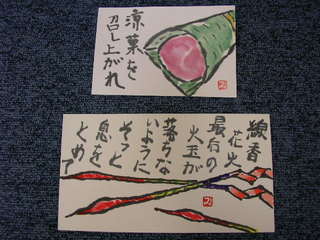

「精霊(しょうろう)流し」

さだまさし作詞・作曲

去年のあなたの想い出が テープレコーダーからこぼれています

あなたのためにお友達も集まってくれました

二人でこさえたお揃(そろ)いの浴衣(ゆかた)も今夜は一人で着ます

せんこう花火が見えますか 空の上から

約束どおりに あなたの愛したレコードも一緒に 流しましょう

そしてあなたの 舟のあとをついてゆきましょう

私の小さな弟がなんにも知らずに はしゃぎ回って

精霊流しが華やかに 始まるのです

あの頃あなたがつま弾(び)いた ギターを私が奏(ひ)いてみました

いつの間にかさびついた糸で くすり指を切りました

あなたの愛した母さんの 今夜の着物は浅黄(あさぎ)色

わずかの間に年老いて 寂しそうです

約束どおりに あなたの嫌いな 涙は見せずに 過ごしましょう

そして黙って 舟のあとをついてゆきましょう

人ごみの中を縫うように 静かに時間が 通りすぎます

あなたと私の人生を かばうみたいに

この中で

♪あなたの愛した母さんの 今夜の着物は浅黄色♪

とありますが、トンボ、メダカの浴衣の色がその浅黄色です。

浅黄色がブルー系だったとは、長い間知りませんでした。