お天気良好の日、農道をテクテクお散歩

ホトケノザ(仏の座)シソ科

日本名は対生する無柄の葉を花の仏さまの台座と見立てたもの。ただし食用にはならず、春の七草によぶ仏の座ではない。

ヒメオドリコソウ(姫踊り子草、学名: Lamium purpureum)シソ科

明治の中頃に、ヨーロッパからやってきた、帰化植物。

花が小さいながら踊り子を思わせるあでやかさ。抜くにはしのびなかったのだろう、名に似合わず繁殖力は旺盛である。

タンポポ(蒲公英)キク科

👆のタンポポはセイヨウタンポポです。(日本の侵略的外来種ワースト100のひとつ)

西洋タンポポと日本タンポポの違いは、西洋タンポポが外来種で、日本タンポポが在来種であることです。西洋タンポポはヨーロッパや北半球の温暖地が原産で、日本には食用として持ち込まれました。見た目は似ていますが、花の基部を包む総苞片が反り返っているのが西洋タンポポで、反り返っていないのが日本タンポポです。また、綿毛の付いた種子が風に飛んで分散します。

👇日本タンポポ

むくのき交流広場でのグラウンドゴルフの帰りしな、出会いました。3月22日(土)

ナズナ(薺・撫菜、学名:Capsella bursa-pastoris)アブラナ科ナズナ属の越年草。

別名、ペンペングサ(ぺんぺん草)、シャミセングサ(三味線草)⇒三角形の果実が三味線のバチに似る。

田畑や荒れ地、道端など至るところに生え、春から夏にかけて白い花と三角形の果実をつける。春の七草の一つで、若苗や若葉は食用にもなる。ムギ栽培の伝来と共に日本に渡来した史前帰化植物と考えられている。

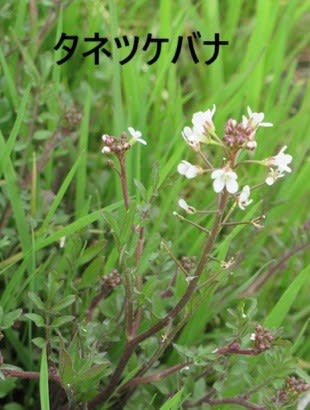

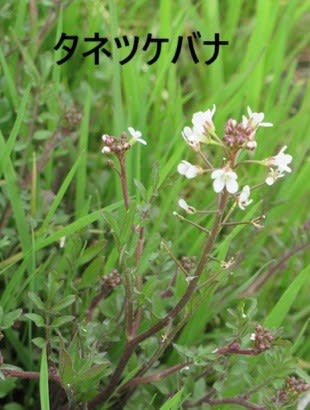

タネツケバナ (種漬花 ・種付花 、 学名: Cardamine occulta) アブラナ科 タネツケバナ属

水田などの水辺に群生する雑草。和名の由来は、イネの種籾を水につけて苗代作りの準備をするころに白い花を咲かせることから「種漬け花」と名付けられたといわれる。

キュウリグサ(胡瓜草、学名: Trigonotis peduncularis)ムラサキ科キュウリグサ属の雑草。

和名は、葉をもむとキュウリのようなにおいがすることに由来する

花期は3月 ~ 5月。淡い青紫色の花を咲かせる。巻きがかった茎の先についたたくさんの蕾は、下の方から順に開花していく。花は小さく、直径は2mm ほどである。

草木可愛(かわい)で世界も平和 牧野記念庭園学芸員 田中 純子

ほんの少しでも夕方が明るくなってくると春の到来が待ち遠しくなります。牧野記念庭園では、一足早く春を告げるバイカオウレン、セツブンソウ、フクジュソウなどが開花しました。

これらの植物は地面から花茎を少しのばすだけなので、地面に顔をつけるようにしてかわいらしい花を見せてもらいます。

バイカオウレンは、牧野富太郎博士にとって少年時代の懐かしい思い出のある植物で、2022年に博士の郷里、高知県佐川町(さかわちょう)より分けていただきました。

博士ゆかりの植物をながめていると博士の言葉を思い起こします。『植物は多方面で人間の生活を支えているのだから人間は植物に感謝せよ』と博士は書いています。博士が長年植物とともに歩んできた中で実感した主張であり、私たちに伝えたかったことです。赤旗日曜版2025-2-23(日)より

牧野記念庭園こちら

牧野植物園こちら

ホトケノザ(仏の座)シソ科

日本名は対生する無柄の葉を花の仏さまの台座と見立てたもの。ただし食用にはならず、春の七草によぶ仏の座ではない。

ヒメオドリコソウ(姫踊り子草、学名: Lamium purpureum)シソ科

明治の中頃に、ヨーロッパからやってきた、帰化植物。

花が小さいながら踊り子を思わせるあでやかさ。抜くにはしのびなかったのだろう、名に似合わず繁殖力は旺盛である。

タンポポ(蒲公英)キク科

👆のタンポポはセイヨウタンポポです。(日本の侵略的外来種ワースト100のひとつ)

西洋タンポポと日本タンポポの違いは、西洋タンポポが外来種で、日本タンポポが在来種であることです。西洋タンポポはヨーロッパや北半球の温暖地が原産で、日本には食用として持ち込まれました。見た目は似ていますが、花の基部を包む総苞片が反り返っているのが西洋タンポポで、反り返っていないのが日本タンポポです。また、綿毛の付いた種子が風に飛んで分散します。

👇日本タンポポ

むくのき交流広場でのグラウンドゴルフの帰りしな、出会いました。3月22日(土)

ナズナ(薺・撫菜、学名:Capsella bursa-pastoris)アブラナ科ナズナ属の越年草。

別名、ペンペングサ(ぺんぺん草)、シャミセングサ(三味線草)⇒三角形の果実が三味線のバチに似る。

田畑や荒れ地、道端など至るところに生え、春から夏にかけて白い花と三角形の果実をつける。春の七草の一つで、若苗や若葉は食用にもなる。ムギ栽培の伝来と共に日本に渡来した史前帰化植物と考えられている。

タネツケバナ (種漬花 ・種付花 、 学名: Cardamine occulta) アブラナ科 タネツケバナ属

水田などの水辺に群生する雑草。和名の由来は、イネの種籾を水につけて苗代作りの準備をするころに白い花を咲かせることから「種漬け花」と名付けられたといわれる。

キュウリグサ(胡瓜草、学名: Trigonotis peduncularis)ムラサキ科キュウリグサ属の雑草。

和名は、葉をもむとキュウリのようなにおいがすることに由来する

花期は3月 ~ 5月。淡い青紫色の花を咲かせる。巻きがかった茎の先についたたくさんの蕾は、下の方から順に開花していく。花は小さく、直径は2mm ほどである。

草木可愛(かわい)で世界も平和 牧野記念庭園学芸員 田中 純子

ほんの少しでも夕方が明るくなってくると春の到来が待ち遠しくなります。牧野記念庭園では、一足早く春を告げるバイカオウレン、セツブンソウ、フクジュソウなどが開花しました。

これらの植物は地面から花茎を少しのばすだけなので、地面に顔をつけるようにしてかわいらしい花を見せてもらいます。

バイカオウレンは、牧野富太郎博士にとって少年時代の懐かしい思い出のある植物で、2022年に博士の郷里、高知県佐川町(さかわちょう)より分けていただきました。

博士ゆかりの植物をながめていると博士の言葉を思い起こします。『植物は多方面で人間の生活を支えているのだから人間は植物に感謝せよ』と博士は書いています。博士が長年植物とともに歩んできた中で実感した主張であり、私たちに伝えたかったことです。赤旗日曜版2025-2-23(日)より

牧野記念庭園こちら

牧野植物園こちら