【抱き雛】

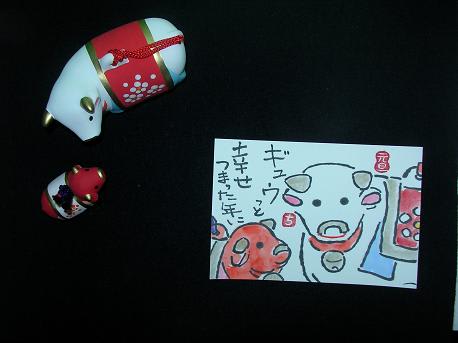

大きなお雛様にすれば良かったのですが、予算に応じてでスミマセン

真正面かちょっと横にふっても良いですね、

このお雛様、鼻がプッとあるのですが、無い方が可愛いです。

あごの線もつい描いてしまいますが、無い方が可愛いですね。

どこから描いても良いのですが、私は女性の冠から描きます、

襟が二重になっててね、袷になってて、帯があって、着物の裾の方にこうなってて、紫色のベロベロっと見えてるのがこうなってます。

男性にいきます、女性の頭の上に見えてるお袖からね、

あごは、いらないですよ、お帽子、髪の毛、耳、お腹のここに袴の結び目、

この人(女性)の着物の境目あたりかな?

模様なんですが、丸ですね、全部、適当で良いですよ、

頭は墨の薄いのを、黒々としてると、妙にエネルギッシュなお雛様になってしまいますよ。

眉毛は細~く、お口はちっちゃく、タラコにならないように・・・・

おでこの点はテン・テンと・・・・

丸いハガキ(牛乳パックの手漉き)に描いていただきます。

こちらは120円で送れます。

こんなんもらったらうれしいですよね。

と、おっしゃりながら手元はさささ~~と、描いていかはります。

【おまけ】

男雛は右側に

女雛は左側に

平安時代のころ宮中では「ひいな遊び」と言われる人形遊びがありました。

それと、葉っぱや紙で作った人形(ひとがた)〔川のほとりで災厄を祓う行事に使われた〕とが結びついて「ひなまつり」になったと言われてます。

現在のように雛飾りをするようになったのは、子どもの幸福を祈り、その子のお守りとして、いとしいわが子が丈夫に育つようにと願い、江戸時代後期、京都から始まったものと言われています。

その京都で天皇が御座する位置は、紫宸殿(ししんでん)で「天子(天皇)は南を向き、太陽が昇る方向すなわち東に座る」と、なってます。

皇后はその隣(右側)にお座りになる、それを模して、男雛が向って右側に座り、女雛は向って左側というのが、京都では当たり前になってます(そうなんですから・・・・・)

最近では全国的に男雛を向って左側、女雛を向って右側に飾る関東式が流行ってます。

せめて京都に住む人だけでもその意味を知って伝統的な飾り方を頑固に受け継いでもらいたいモンです。

大きなお雛様にすれば良かったのですが、予算に応じてでスミマセン

真正面かちょっと横にふっても良いですね、

このお雛様、鼻がプッとあるのですが、無い方が可愛いです。

あごの線もつい描いてしまいますが、無い方が可愛いですね。

どこから描いても良いのですが、私は女性の冠から描きます、

襟が二重になっててね、袷になってて、帯があって、着物の裾の方にこうなってて、紫色のベロベロっと見えてるのがこうなってます。

男性にいきます、女性の頭の上に見えてるお袖からね、

あごは、いらないですよ、お帽子、髪の毛、耳、お腹のここに袴の結び目、

この人(女性)の着物の境目あたりかな?

模様なんですが、丸ですね、全部、適当で良いですよ、

頭は墨の薄いのを、黒々としてると、妙にエネルギッシュなお雛様になってしまいますよ。

眉毛は細~く、お口はちっちゃく、タラコにならないように・・・・

おでこの点はテン・テンと・・・・

丸いハガキ(牛乳パックの手漉き)に描いていただきます。

こちらは120円で送れます。

こんなんもらったらうれしいですよね。

と、おっしゃりながら手元はさささ~~と、描いていかはります。

【おまけ】

男雛は右側に

女雛は左側に

平安時代のころ宮中では「ひいな遊び」と言われる人形遊びがありました。

それと、葉っぱや紙で作った人形(ひとがた)〔川のほとりで災厄を祓う行事に使われた〕とが結びついて「ひなまつり」になったと言われてます。

現在のように雛飾りをするようになったのは、子どもの幸福を祈り、その子のお守りとして、いとしいわが子が丈夫に育つようにと願い、江戸時代後期、京都から始まったものと言われています。

その京都で天皇が御座する位置は、紫宸殿(ししんでん)で「天子(天皇)は南を向き、太陽が昇る方向すなわち東に座る」と、なってます。

皇后はその隣(右側)にお座りになる、それを模して、男雛が向って右側に座り、女雛は向って左側というのが、京都では当たり前になってます(そうなんですから・・・・・)

最近では全国的に男雛を向って左側、女雛を向って右側に飾る関東式が流行ってます。

せめて京都に住む人だけでもその意味を知って伝統的な飾り方を頑固に受け継いでもらいたいモンです。