毎週土曜日はグラウンドゴルフの練習日ですが、お休みの日があって京都府立植物園に旬のお花を期待して行ってきました。

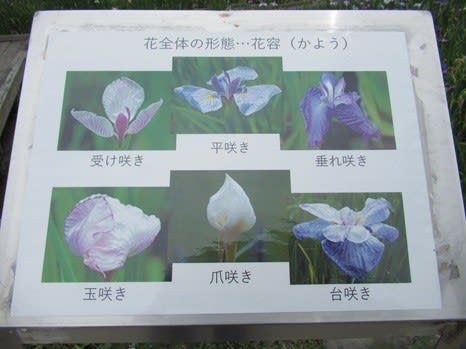

①地下鉄下りてすぐの植物園、北山門を入ってすぐ右手のワイルドガーデンに、アヤメの仲間が密集してました。

ドイツアヤメやジャーマンアイリス等々。

アイスランドポピー

②ベニバナトキワマンサク (紅花常盤万作)マンサク科 (宿根草・有用植物園東入口)

中国原産。トキワマンサクの赤花種で、葉も赤葉(銅葉)です。次々分枝するため、剪定してもすぐに広がった樹形となります。宿根草

京都府立植物園でイチバンお気に入りの場所は

③ 植物生態園

ミヤマヨメナ(深山嫁菜、学名:Aster savatieri )キク科 別名:ノシュンギク

和名は深山に生えるヨメナの意である。別名であるノシュンギクの名は野菊としては珍しく春に咲くことによる

アリドオシ(蟻通し)アカネ科

• とげが細長く、アリでも刺し貫くということから。

• とげが多数あり、アリのような小さい虫でないと通り抜けられないということから。

ハナイカダ(花筏)ミズキ科

ハナイカダ(花筏)は、葉の上に花をつける珍しい樹で、雌雄異株で、雌と雄で、花の付き方が違います。どちらも緑色の花です。

また、雌は花が、1個(まれに、2,3個のものもあるようです。)、雄は3~5個つきます。。雌木では結実すると葉の上に黒い果実をのせます。雄木は花の数では雌木より多くつきますが、花が終われば落下します。

ウマノアシガタ(馬の足形、学名: Ranunculus grandis var. grandis)キンポウゲ科

キンポウゲ科に多い有毒植物のひとつであり、これを食べた牛が中毒を起こしたことがある。中国では「毛茛」と書き、古くから薬として用いられているが、もちろん素人が扱うのは危険である。長い柄の先につく若葉は、薬草のゲンノショウコ(フロウソウ科)に似ているので注意が必要である

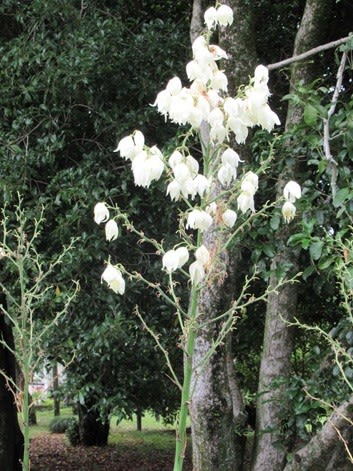

コガネノウゼン (黄金凌霄) ノウゼンカズラ科 別名:キバナイペー

黄色のイペはコガネノウゼンの事を指します。イペの名は、南米に住む先住民の言葉「イペ(皮の厚い木)」が由来とされています。

木材や薬材としても優秀なようで、原産地であるブラジルでは伐採が進んでいるようです。

ケイカ(瓊花)スイカズラ科(レンプクソウ科) 原産地:中国

原産地は中国。隋から唐の時代、芳香のある黄白色の花が愛でられたという。わが国では、鑑真和上の縁で揚州市(ヤンヂョウ市)の大明寺から贈られたものが奈良県の唐招提寺や飛鳥寺などに植栽されている。

花は中央に細かい真花、周辺に白い装飾花を8個付け、白い「ガクアジサイ」に似た姿です。

花期は4月から5月で、芳香があります。

花言葉は「美しさ」「浪漫」「無限の魅力」「完璧な愛情」といいます。

中国の花言葉で、いずれも良い意味の言葉です。好ましい間柄の人へ贈るのに向きます。

コバノタツナミソウ (小葉立浪)シソ科

普通の「タツナミソウ」よりも葉が小さく背も低い変種です。

花は通常はタツナミソウ標準の紫系ですが、かなりの比率で白花も多いようで、「シロバナコバノタツナミ」とされています。

園芸種としても人気があり、タツナミソウの名で山野草として販売・栽培される多くはこの種類のようです。

主に低地や海岸性で、路傍などにも生える種類です。

丸い葉には細かい毛が密生してビロード状の表面になっています。

それで別名「ビロードタツナミ」ともいわれます。

花は通常はタツナミソウ標準の紫系ですが、かなりの比率で白花も多いようで、「シロバナコバノタツナミ」とされています。

園芸種としても人気があり、タツナミソウの名で山野草として販売・栽培される多くはこの種類のようです。

ムーシュウチュウ(木綉球)レンプクソウ科

中国原産。花はオオデマリのようにかたまってつき、花序径は15cmくらいになり美しい。

カワセミソウ(翡翠草) サギゴケ科

カワセミソウは 1998年5月に 京都市中のサギゴケが咲く草の中から、 その時 高校教師をされていた米澤先生が発見され 2000年に新種として認められ

その後京都府立植物園で大切に育てられている サギゴケの仲間です。

アオコウツギ(青小空木)アジサイ科

名札にはアオコウツギという名前がありました。

空木や丸葉空木との違いがあまりよくわからないのですが……。

植物園がそう言われるのですから、間違いないことです。

尚、和名は、葉の裏まで青い、という意味なのだそうです。

マルバウツギ(丸葉空木)アジサイ科

マルバウツギの名前は、ウツギに比べると葉が丸みをおびていることに由来しています。

マルバウツギの花期は5月~6月。

花は直径1㎝前後の白い5弁花です。

花の中央に、オレンジ色の花盤(かばん)が輪のように見えます。

※花盤(かばん)…花弁や萼を支える花托(かたく)の一部が大きくなって突き出した部分。

ヤブデマリ(藪手毬、薮手毬、学名: Viburnum plicatum var. tomentosum )ガマズミ科

和名は薮のような場所に生え、花序が丸いことに由来する

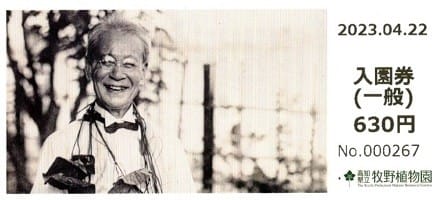

好天気に恵まれて、植物園内をウロウロ。

京都府立植物園は2024年開園100周年。園内を注意深く見てたら100周年記念00000がいっぱい。

①地下鉄下りてすぐの植物園、北山門を入ってすぐ右手のワイルドガーデンに、アヤメの仲間が密集してました。

ドイツアヤメやジャーマンアイリス等々。

アイスランドポピー

②ベニバナトキワマンサク (紅花常盤万作)マンサク科 (宿根草・有用植物園東入口)

中国原産。トキワマンサクの赤花種で、葉も赤葉(銅葉)です。次々分枝するため、剪定してもすぐに広がった樹形となります。宿根草

京都府立植物園でイチバンお気に入りの場所は

③ 植物生態園

ミヤマヨメナ(深山嫁菜、学名:Aster savatieri )キク科 別名:ノシュンギク

和名は深山に生えるヨメナの意である。別名であるノシュンギクの名は野菊としては珍しく春に咲くことによる

アリドオシ(蟻通し)アカネ科

• とげが細長く、アリでも刺し貫くということから。

• とげが多数あり、アリのような小さい虫でないと通り抜けられないということから。

ハナイカダ(花筏)ミズキ科

ハナイカダ(花筏)は、葉の上に花をつける珍しい樹で、雌雄異株で、雌と雄で、花の付き方が違います。どちらも緑色の花です。

また、雌は花が、1個(まれに、2,3個のものもあるようです。)、雄は3~5個つきます。。雌木では結実すると葉の上に黒い果実をのせます。雄木は花の数では雌木より多くつきますが、花が終われば落下します。

ウマノアシガタ(馬の足形、学名: Ranunculus grandis var. grandis)キンポウゲ科

キンポウゲ科に多い有毒植物のひとつであり、これを食べた牛が中毒を起こしたことがある。中国では「毛茛」と書き、古くから薬として用いられているが、もちろん素人が扱うのは危険である。長い柄の先につく若葉は、薬草のゲンノショウコ(フロウソウ科)に似ているので注意が必要である

コガネノウゼン (黄金凌霄) ノウゼンカズラ科 別名:キバナイペー

黄色のイペはコガネノウゼンの事を指します。イペの名は、南米に住む先住民の言葉「イペ(皮の厚い木)」が由来とされています。

木材や薬材としても優秀なようで、原産地であるブラジルでは伐採が進んでいるようです。

ケイカ(瓊花)スイカズラ科(レンプクソウ科) 原産地:中国

原産地は中国。隋から唐の時代、芳香のある黄白色の花が愛でられたという。わが国では、鑑真和上の縁で揚州市(ヤンヂョウ市)の大明寺から贈られたものが奈良県の唐招提寺や飛鳥寺などに植栽されている。

花は中央に細かい真花、周辺に白い装飾花を8個付け、白い「ガクアジサイ」に似た姿です。

花期は4月から5月で、芳香があります。

花言葉は「美しさ」「浪漫」「無限の魅力」「完璧な愛情」といいます。

中国の花言葉で、いずれも良い意味の言葉です。好ましい間柄の人へ贈るのに向きます。

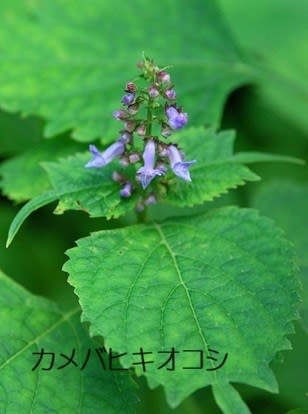

コバノタツナミソウ (小葉立浪)シソ科

普通の「タツナミソウ」よりも葉が小さく背も低い変種です。

花は通常はタツナミソウ標準の紫系ですが、かなりの比率で白花も多いようで、「シロバナコバノタツナミ」とされています。

園芸種としても人気があり、タツナミソウの名で山野草として販売・栽培される多くはこの種類のようです。

主に低地や海岸性で、路傍などにも生える種類です。

丸い葉には細かい毛が密生してビロード状の表面になっています。

それで別名「ビロードタツナミ」ともいわれます。

花は通常はタツナミソウ標準の紫系ですが、かなりの比率で白花も多いようで、「シロバナコバノタツナミ」とされています。

園芸種としても人気があり、タツナミソウの名で山野草として販売・栽培される多くはこの種類のようです。

ムーシュウチュウ(木綉球)レンプクソウ科

中国原産。花はオオデマリのようにかたまってつき、花序径は15cmくらいになり美しい。

カワセミソウ(翡翠草) サギゴケ科

カワセミソウは 1998年5月に 京都市中のサギゴケが咲く草の中から、 その時 高校教師をされていた米澤先生が発見され 2000年に新種として認められ

その後京都府立植物園で大切に育てられている サギゴケの仲間です。

アオコウツギ(青小空木)アジサイ科

名札にはアオコウツギという名前がありました。

空木や丸葉空木との違いがあまりよくわからないのですが……。

植物園がそう言われるのですから、間違いないことです。

尚、和名は、葉の裏まで青い、という意味なのだそうです。

マルバウツギ(丸葉空木)アジサイ科

マルバウツギの名前は、ウツギに比べると葉が丸みをおびていることに由来しています。

マルバウツギの花期は5月~6月。

花は直径1㎝前後の白い5弁花です。

花の中央に、オレンジ色の花盤(かばん)が輪のように見えます。

※花盤(かばん)…花弁や萼を支える花托(かたく)の一部が大きくなって突き出した部分。

ヤブデマリ(藪手毬、薮手毬、学名: Viburnum plicatum var. tomentosum )ガマズミ科

和名は薮のような場所に生え、花序が丸いことに由来する

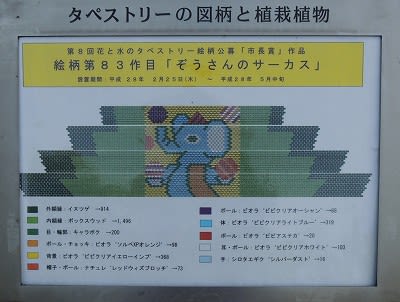

好天気に恵まれて、植物園内をウロウロ。

京都府立植物園は2024年開園100周年。園内を注意深く見てたら100周年記念00000がいっぱい。