鉄崎幹人、愛してやまないものについて語りつくす『午後のテッパン』

月曜日は生物や植物、自然、農業などにスポットを当てたクローズアップ生き物。

今日(2023-5-01)のテーマは『五月の花』

身近な場所編

桜が終わると次はフジ。

フジ(藤、学名: Wisteria floribunda、別名: ノダフジ)マメ科

👆👇わんちゃんとこの庭で 2022-4-13

クマバチが居ないとフジは受粉出来ない、固い花びらをキュッと、こじ開けるにはクマバチの強い力が必要、だからフジとクマバチはワンセット。フジの枝って実は蔓状なんです細いんですよ、細いけど大きな木に巻き付いて大きな木を枯らしてしまうんですよ。冬にパ~~ンと種を飛ばすんですけど、その速さ半端ないですよ、秒速10mと言われてます、ホントの話、フジの種に当たってけがをした人いるってんです、冬のフジには気をつけてください。

奈良春日大社のそばの神苑内の藤の園

こちら

次はやっぱりツツジでしょ、

ツツジ(躑躅、映山紅)ツツジ科 ツツジ属

精華町:ケアハウス神の園 2015-5-01

ミツバツツジ(三葉躑躅 、学名: Rhododendron dilatatum)ツツジ科ツツジ属

精華町:新殿神社 2020-4-06

多分『躑躅(ツツジ)』って漢字で書ける人いないでしょ、一度検索してごらんなさい難しいですよ。二つとも難しい、こんな字ゼッタイ書けんからこの漢字は「立ち止まる、佇む」って意味があるんですよ。見る人が立ち止まって見惚れるほど美しい、ソレがこの漢字の意味です。

「ツツジって思ったより種類がありますよね」「日本だけで22~23種類あるでしょう」

葛城山ツツジのころ登山

こちら

小さいころ公園でツツジの蜜を吸ったことがありましたね、多分オオムラサキツツジとかモチツツジってやつ、コレは大丈夫なんですけど、山に自生しているのはヤマツツジ、モチツツジなどがあります。但し多くのツツジには毒があります。我々が吸ってたオオムラサキツツジは大丈夫なんだけど、例えばレンゲツツジはかなり毒性が強いんで、十分注意してください。

レンゲツツジ(蓮華躑躅 学名: Rhododendron molle subsp. japonicum)ツツジ科 ツツジ属

南山城村:童仙房2015-5-12

ドウダンツツジ(灯台躑躅、満天星、学名Enkianthus perulatus)ツツジ科ドウダンツツジ属

ドウダンツツジが好きなんですよ釣鐘状のスゴイ可愛い、白い花がミツバチがよく集まってますが、秋になると葉っぱが真っ赤に紅葉してとってもきれいな花です。

2019-11-21 但馬安国寺

続いて山編 ウツギという植物、

ウツギ(空木 、卯木 、学名:Deutzia crenata)アジサイ科ウツギ属

👆ウツギの実

この花は『卯の花』と呼ばれ、古くは清少納言の『枕草子』に登場するような昔ながらの植物で、この時季、林道を走ってて、イチバンよく目にする白い花がこのウツギで、しょっちゅう見ます、もう一つ『タニウツギ』

ウツギとタニウツギは全然違います。

タニウツギ(谷空木 学名:Weigela hortensi)スイカズラ科

精華町:水景園 2018-5-13

2020-5-12 :南山城村:童仙房

ウツギはアジサイ科、タニウツギはスイカズラ科なんですよ、花の色はウツギは白、タニウツギはピンク、同じような場所に咲いてますが谷沿い沢沿いに咲くのがタニウツギ。とても可愛い花なんですが、この花の材木が葬儀の時に骨を拾う箸に利用されたことで、ちょっと縁起が悪い死人花、葬儀花と言う別名もある……。

ヤマボウシ 精華町:ATR前で 2021-5-10

山の中初夏に走ってると、メッチャ目立つ花で花が葉っぱより上向きに咲くので非常に目立ちます。秋には真っ赤な実をつけてコレが甘くて美味しい。

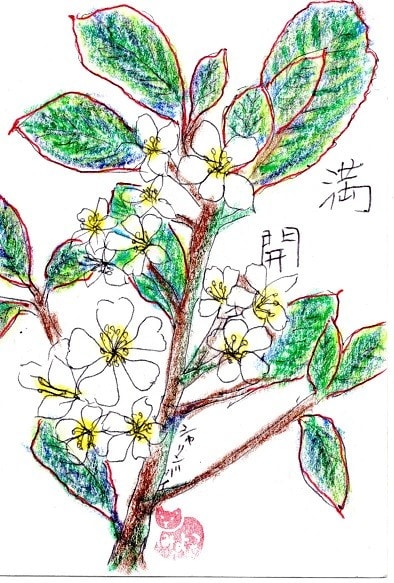

ハナミズキ 2020-4 精華大通り

ヤマボウシの外来種版がハナミズキ。

ハナミズキの正式な名前はアメリカヤマボウシ。そもそも色が違う。

ハナミズキは外来種です。1912年ワシントンDCへ日本が桜を贈った。その返礼品として、日本に贈られたのがハナミズキ。それ以来、街路樹なんかに多く植えられているんですけども、コレね逸話があってキリストの十字架の材に使われたと。真ん中の小さな塊がハナミズキの花で周りの花弁に見えるのは花弁やなくて総苞片といい、四つに分かれているので十字架に見える。さらに総苞片の縁が窪んでいる(切り込み)ので、ソレが正に釘で刺されたようだと。言うことでキリストの十字架がハナミズキの木だということですが、ところがそんなことは聖書には一言も書かれてはいません。またハナミズキは北アメリカ原産で当時のイスラエルには自生してないんで、コレはアメリカ版都市伝説で、正直実際はレバノンに生えてた杉を使ってたらしい。

じゃ、花の色は何色?

♪薄紅色の~~♪だから、都市伝説では、あの薄紅色はキリストの、血の色だと結び付けられた。

しかし、そんな都市伝説よりも本当の説があるので最後に聞いてほしい。

一青窈さんの♪ハナミズキ♪

♪空を押し上げて 手を伸ばす君 五月のこと どうか来てほしい 水際まで来てほしい……。

今の歌詞にも出てくるように、まさしくハナミズキは5月の花です。

でも歌っているのは5月の出来事じゃないんです、どうか来てほしい 水際まで来てほしい、なんか違和感があります、水際ってどういうとこ?コレつまり日本でいうお彼岸のことなんです、三途の川のことなんです、つまりこの世とあの世の境目なんです。母ができる限り水際まで来てほしい、でもこちら側には来ちゃダメよ、そのあとの歌詞♪薄紅色の可愛い君の……百年 この可愛い君というのは息子の事なんです。ソレを死んだ母が天国から見守ってるっという歌なんです、そのあと、夏は暑すぎて僕から気持ちは重すぎて、一緒に渡るのはきっと船が沈んじゃう どうぞ行きなさいお先に行きなさい 沈んじゃうというのはコレ、タイタニック号のことです。タイタニックが現した自己犠牲の精神のことです。♪ひらり蝶々を追いかけて白い帆を掲げて母の日になればミズキの葉送ってください 。ここで、母の日が出てきましたね、死んだ母から息子へのメッセージだよ、言うコレが証拠です、歌詞を読むと恋愛の歌ではなくて実は争いや復讐やテロの無い世界平和が永遠に続きますように。という歌なんですよ

ハナミズキは日本がアメリカに桜を贈ったその返礼品としてハナミズキが贈られた、さらにそのお返しとしてこの歌はアメリカに贈られた。つまりこの歌は『9.11同時多発テロ』の歌なんですよ。

実際にインタビューで一青窈さんがおっしゃってた。

そうやって思いながらその意味を踏まえたうえでこの歌を聴くとより沁みると思いますね。

まさか、『9.11同時多発テロ』の歌だとは知らなかった。

ぜひ5月の花でもありますアメリカの花アメリカヤマボウシと言われているハナミズキ、コレをそんな意味を踏まえながら聴いてみてください。一青窈 ハナミズキ

こちら

SBSラジオ「鉄崎幹人のWASABI」2023年5月1日 12:00 - 午後のTEPPAN月:クローズアップ生き物より。

ハナミズキ(紅葉) 精華町光台:ささやきの杜公園 2020-12-17